过程产出型经济增长

2017-11-30袁倩

袁倩

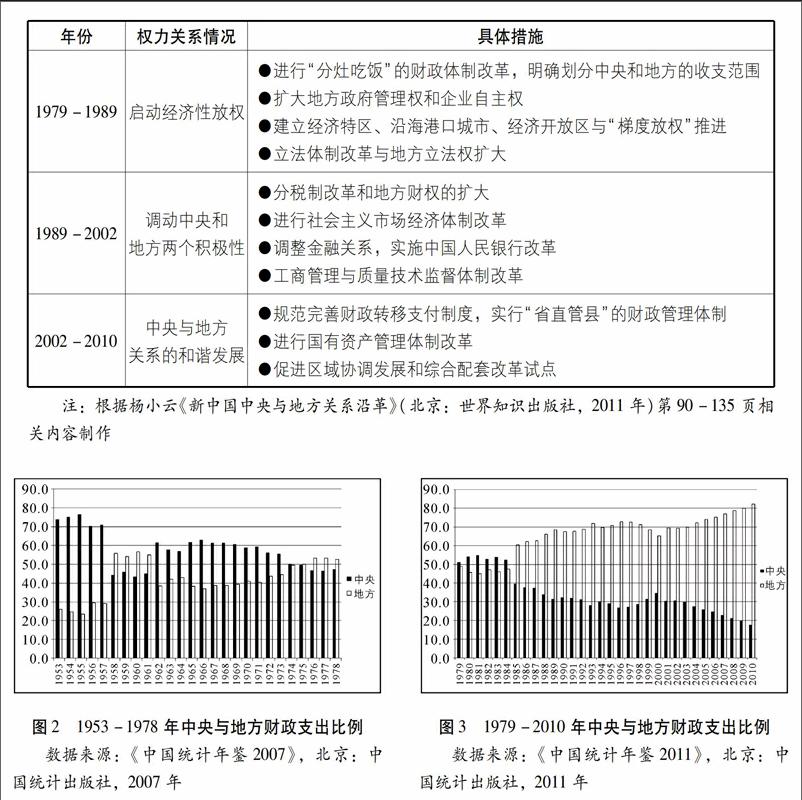

摘要:中国经济相对稳定的持续高速增长创造了举世瞩目的“经济奇迹”,其动力在很大程度上与中国的“央—地”关系和地方干部激励机制密不可分。中央与地方政府之间的事权划分在20世纪后20年发生了较大变化,中央对地方的经济性“分权”使地方政府在政策和行为上具备了较大的自主性。而中央对政治性资源的有效控制,尤其是在此基础上形成的具有中国特色的干部激励机制,使地方政府及其党政领导干部致力于围绕实现中央制定的政绩目标这一过程而持久努力。从某种意义上讲,这种经济增长可以视为一种过程产出型经济增长。有效克服其局限并最大程度发挥其对经济发展的作用,可从干部选任机制、考核评价标准、监察体系创新等方面进行探索。

关键词:过程产出型经济增长;“央—地”关系;地方干部激励;中国方案

中图分类号:F120文献标志码:A文章编号:1002-7408(2017)11-0081-08[HT]

2016年7月1日,习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会的讲话中提出,“中国共产党人和中国人民完全有信心为人类对更好社会制度的探索提供中国方案。”[1]作为“中国方案”的一个重要层面,中国持续高速的经济增长引人注目。1978到2013年这35年间,中国经济年均增速始终维持在98%的水平,而同期世界经济年均增速仅为28%,[2]这一成绩被广泛誉为“中国经济奇迹”,[3]其主要表现包括两个方面:一是极高的经济增长率;二是长时间相对稳定的持续增长。在上述背景下,总结中国经济增长的经验,剖析中国经济增长背后的发展模式意涵,对于反思和完善学界既有的经济增长理论,更好地认识、发展和完善“中国方案”,提升中国在全球治理中的制度性话语权,均具有重要意义。

一、问题的提出

与中国经济的高速增长类似,东亚一些国家和地区在20世纪中叶以后也经历了经济快速发展。日本经济在1956年至1970年间,年平均增长率高达97%,特别是1966年至1970年连续5年保持两位数的增长。而1970年之后,除1972、1973年在8%以上外,其余年份均在5%以下,1971至1993年平均增长率仅为39%。韩国和中国台湾地区的经济增长也有着相似的趋势。(详见图1)

结合以上数据可以发现,这些国家和地区尽管曾经取得较高的经济增长速度,但值得注意的是:这些国家的GDP高增长率持续时间一般为10余年或20余年,且年度之间波动较大缺乏稳定性。相较来说,中国经济奇迹中相对稳定的“长时间的持续”这一特征则显得尤为突出。

西方经济学家从不同角度对“经济奇迹”现象作了理论解释。罗伯特·索洛的经济增长理论认为,长期看来,经济增长的根源并非物质投资,而是技术进步。[4]44芝加哥商学院的阿尔文·杨对“东亚四小龙”(韩国、新加坡、中国香港、中国台湾)的经济增长进行了分析,指出“四小龙”的经济增长主要原因在于资本积累。[4]61保罗·克鲁格曼引用了索洛的观点,他对东亚经济增长作出这样的判断:东亚经济的增长基本是靠要素投入的增加,而没有技术进步的成分。因此这种经济增长是不可持续的。[5]乔纳森·安德森认为中国经济模式和亚洲其他国家一样,主要依赖高储蓄率和高投资率。[6]一方面,上述学者的观点在经济学界引发了诸多批评之声;另一方面,从本文的视角来看,中国经济相对稳定的持续高速增长对上述经济增长理论提出了挑战。那么,究竟哪些因素能够对“中国经济奇迹”作出更为合理的解释?

二、对经济增长的文献回顾及分析框架的建构

探究经济增长的源泉,在经济学界长期以来都是一个重要议题。西方经济增长理论的主要内容基本可以分为三个方面:其一是哈罗德、多马和索洛等人建立的各种经济增长模式;其二是丹尼森等人以西方发达国家为对象而进行的经济增长要素分析;其三是米香等人的经济增长“代价论”等。[7]其中值得注意的是,在早期的经济增长模型中,经济学家们通常是通过各种物质要素投入、人力资本提升等来分析经济增长,而甚少关注制度因素。不过,以诺思为代表的新制度经济学者则将“制度”引入分析框架,指出制度变量对经济增长具有重要影响。[8]将制度因素纳入分析框架,进一步丰富了经济增长理论。发展经济学家鲍尔指出,经济增长主要取决于一国民众的能力和态度,也取决于其社会政治制度。上述决定性因素的差异在很大程度上可以解释经济发展水平和物质进步速度的快慢。[9]由此可见,在对经济增长进行解释时,物质要素、人力、资本和技术变量固然具有不可取代的重要性,但在相似投入的情况下,为何上述要素在某些国家中能够有力地发挥作用,而在另一些国家却效率低下?制度因素提供了重要的解释。

但另一方面,对制度的过分强调也是不可取的,制度因素必然是和其他政治、经济、社会要素共同作用于经济增长的。此外,制度本身也存在着生命周期,往往在制度创设初期,尤其是新制度取代低效旧制度时,制度因素对经济增长的促进作用最为明显,而制度一旦“锁定”进低效路径中,那就有可能出现影响甚至阻碍经济增长的情况。因此,未来的研究既有必要将制度因素纳入分析视角,又要避免制度决定论和经济要素模型论的局限。这就需要开拓新的分析框架。

具体到中国经济增长问题,国内经济学者看来,中国传统经济体制是为了优先发展重工业而形成的以扭曲产品和生产要素价格的宏观政策环境、高度集中的资源计划配置制度,以及没有自主权的微观经营机制为特征的“三位一体”模式。作为一种帕累托改进性质的渐进式改革,中国的改革从微观经营机制的放权让利入手,以激励机制、提高微观效率为目标。这种改革破坏了原有体制内部的一致性,为了落实放权让利的措施,改革逐渐向资源配置制度和宏观政策环境推进,并越来越触动传统的发展战略。[3]5也就是说,中国经济增长的关键在于改革“三位一体”的传统经济体制,使中国所具有的资源比较优势能够发挥出来。政治学者认为,中国的纵向政府结构可被称为一种“行为联邦制”,这是一种相对制度化的模式,中央通过某种制度化因素保证各省得到相应利益,使各级政府均有其可以做出最终决定的事务,中央政府单方面强加决定或改变这种权力分配比较困难。各省政府在负责其辖区内的经济和特定政治事务前提下,必须代表中央以特定的方式做出行动。地方自主權导致政府的企业家化,他们能够修正中央制定的政策,提出新政策来发展地方经济。通过这种方式,地方政府得以控制地方的经济资源。[10]在基层维度,社会学者提出乡镇企业的兴起和繁荣是中国经济增长的主要动力,而地方政府热衷于兴办乡镇企业的动力在于上世纪80年代中期推行的“财政包干制”,这一政策的核心意义在于中央政府对地方政府的财政分权,财政分权进一步给予地方政府开展区域竞争、推动经济增长的激励。与之相辅相成的地方官员“锦标赛体制”,则展示出地方政府围绕经济指标展开晋升竞赛的图景。[11]1-3具体到更微观的层面,“行政发包制”与“政治锦标赛”则更为细致地阐释了“中央—地方”政府关系变迁以及改革开放以来干部选拔与绩效考核制度是如何将地方官员晋升与当地经济增长状况紧密挂钩的。[12]这些制度安排对经济增长起到了巨大的作用。在这些研究中,关于中央和地方政府之间的关系、地方政府及其干部行为、干部激励机制多有涉及,在这些因素之间构建联系,对有效解释中国经济奇迹有相当的帮助。endprint