家庭暴力下未成年人权益的法律保护

2017-11-29胡向阳段喆斐

胡向阳,段喆斐

(中南财经政法大学 刑事司法学院,湖北 武汉430073)

家庭暴力下未成年人权益的法律保护

胡向阳,段喆斐

(中南财经政法大学 刑事司法学院,湖北 武汉430073)

我国未成年人权益保护的法律主要针对外来因素对青少年的伤害,忽略了家庭暴力对未成年人造成的伤害。家庭暴力致使家庭教育缺失,对未成年人产生不良示范作用,造成未成年人严重的心理创伤,影响其个性成长和行为方式,应该高度重视针对未成年人的家庭暴力行为。面对家庭暴力,未成年人权益的保护存在事后处罚措施乏力、立法缺乏未成年人视角、强制报告制度缺失、刑事自诉制度的限制等法律困境。因此,应该努力完善未成年人权益保护的法律规定:在《反家庭暴力法》的司法解释中完善涉及未成年人的相关法条、构建完善的事后处罚体系、建立强制报告制度、改进未成年人家庭暴力案件的诉讼模式。

家庭暴力;未成年人;权益保护;法律依据

在《反家庭暴力法》实施的背景下,无论是实务界还是学术界,都将家庭暴力中受侵害妇女的权益保护作为重点,而对于遭受侵害的未成年人,只有媒体报道才能引起关注。未成年人的成长环境决定了他们人格的塑造,作为无行为能力或限制行为能力的未成年人,受自身条件的限制无法及时维护自己的权益,《反家庭暴力法》等法律规范也忽略了对这一特殊群体的特殊保护。因此,应在法律层面加强对未成年人的保护。

一、家庭暴力案件中未成年人权益保护的现状

(一)家庭暴力与虐待的概念辨析

家庭暴力是指家庭成员之间,以殴打等方式对他人身体、精神等造成伤害的行为。家庭暴力更多的是伤害行为,且这种行为具有故意性,对他人造成身体或精神上的伤害,包括威慑行为、强制行为和武力行为。虐待是指以残暴狠毒的方式胁迫控制他人的行为。为区分这两个概念,可对暴力行为进行分类:

1.一般性暴力:通常是指对妇女、儿童或其他家庭成员实施粗暴行为,造成轻微伤或其他损伤的行为,包括寻常可见的掌掴、推、挤与拍打等,此行为多被认为是配偶之间或父母子女之间的互动行为,是一种正常情感的表达方式,是可以接受的。

2.虐待性暴力:是指对他人实施的具有高度危险性的行为,极易对他人造成身体和精神伤害。与虐待的解读基本相同,因此虐待与家庭暴力属于相互包含的关系,只是侵害对象不同。

3.严重暴力:暴力行为人严重侵害他人身体,造成烧烫伤、器官损伤、骨折、皮肤损伤等明显体外伤;造成他人身体和精神方面严重的痛苦;严重程度包括造成他人住院一周以上、当地妇联等有关部门干预三次以上、一年施暴三次以上等等。[1]严重暴力与虐待性暴力的区别在于,严重暴力具有严重程度上的标准,而虐待性暴力并没有程度上的要求,只是需要表现为身体和精神方面的伤害或者存在产生伤害的威胁。

(二)未成年人遭受家暴的调查

理清家庭暴力与虐待之间的关系,有助于全面收集近年来未成年人遭受家暴的数据,从南京虐童案到毕节四名儿童自杀,这些案件引起了媒体和公众对未成年人遭受家庭暴力的关注,根据有关部门对2008—2014年此类案件的收集分析,可以看出未成年人遭受家暴的现状及特征。[2]

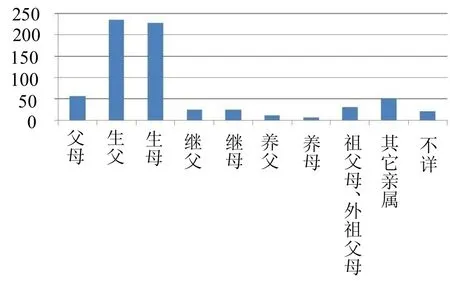

1.施暴主体以亲生父母为主

如图1所示,在调查所知的所有施暴主体中,父母、生父、生母所实施的暴力案件达到521件,所占比重为74.75%(见图1)。

图1 施暴主体

2.施暴的主要表现形式

从统计结果看,施暴的方式多种多样,不限于身体暴力,性侵害、遗弃等方式的家庭暴力所占比重也不小,并在不断增长。此处所说的出卖行为主要是指无视法律规定与道德约束,将未成年人尤其是儿童当做商品出售的行为(见图2)。

图2 施暴主要表现形式

3.家庭暴力造成的后果

父母及家人对未成年人的拍打等身体暴力行为一般很难认定为家庭暴力,通常也不会认为这种行为能够造成严重后果。据调查,被认定为家庭暴力的行为造成未成年人死亡的案件有359件,占案件总数的51.51%;身体、心理受到严重伤害的62件,占8.90%。[3]可见,在所有危害结果中,造成重伤乃至死亡的严重后果依然占据主要比重。

(三)家庭暴力对未成年人的影响

未成年阶段是精神、智力、性格的主要形成与培养阶段,遭受家庭暴力或在家庭暴力的环境下成长的少年儿童,极易受此影响,可能会出现心理与行为上的偏差,这也是未成年人犯罪的主要因素之一。

1.造成严重的心理创伤

在青少年时期家庭扮演着重要的角色,家庭因素对未成年人的影响很重。在诸多家庭因素中,暴力行为会造成家庭关系的紧张,甚至导致家庭的破裂。家庭暴力造成的心理创伤分为两种:一种是家庭成员之间尤其是父母之间的暴力行为,会使目睹此行为的青少年情绪低落、暴躁,进而抑郁,这种不良行为甚至会被遗传下来;另一种是指父母或家庭成员直接实施的身体暴力行为,会对未成年人造成身体和心理的双重伤害,身体创伤具有恢复的可能性,心理伤害隐藏在深处,日积月累,只会越来越重。近年众多的病理性研究表明:未成年人心理问题尤其是病理性问题多数与其幼时遭受暴力有关。[4]

2.造成家庭教育的缺失

存在暴力行为的家庭很难给予未成年人良好的家庭教育。首先,有家庭暴力现象的家庭难以给未成年人提供健康的、完善的家庭教育,使其顺利成长为心智成熟的社会人,因为暴力行为容易导致家庭结构的松散或破碎。其次,借教育之名,直接对未成年人实施暴力,并不能取得良好的教育效果。“望女成凤,望子成龙”是中国父母的普遍思想,“虎妈狼爸”比比皆是,针对未成年人的暴力行为大部分是因为教育问题。这样强压式的传统教育方式往往使未成年人对学习产生逆反心理,家庭中存在的消极因素会降低未成年人对家庭的信任感,弱化家庭教育积极因素的效能。

3.造成不良示范作用

长期生活在吵闹、暴力的家庭环境中,潜移默化地受此影响,传递给青少年的家庭教育是厌恶与憎恨而不是爱与包容。未成年人心智还不成熟,喜欢模仿熟悉的人的言行。因此,父母的言传身教对未成年人的影响非常大。在此环境下成长的未成年人,大多内向孤僻,不善言谈,缺乏表达感情的方式,易暴躁,长此以往,就会形成以暴制暴的思维方式和行为模式。根据犯罪学的学习理论,暴力行为方式和暴力犯罪行为可以通过父母的行为表现由子女习得,父母的暴力行为成为不良的范例,影响子女在处理部分事宜中所选择的行为方式,使其难以避免地倾向于以暴力方式解决问题。

4.造成青少年的人格缺陷

青少年的人格缺陷主要是个性发展的不健全形成的,是指个体人格的某些特征相对于正常而言的一种边缘状态或亚健康状态。人格缺陷没有标准的行为模式,主要表现为性格偏激、行为异常、情绪控制力差、性格孤僻等。同时,据调查,少温情关爱、多控制干涉的父母教养方式、被忽视和被憎恶的受虐经历与未成年人人格缺陷的形成密切相关。[5]从小缺少父母在生活上的照顾和爱护,又常常被忽视,加上父母暴力行为的示范作用,使原本孤僻的未成年人更易选择暴力方式解决问题。

二、家暴案件中未成年人权益保护的法律依据

(一)现有法律依据

相关法律儿童权利公约未成年人保护法婚姻法刑法治安管理处罚法法条第十九条第一款第十条第三条第二百六十条第四十五条主要内容缔约国应采取一切适当的立法、行政、社会和教育措施,保护儿童在受父母、法定监护人或其他任何负责照管儿童的人的照料时,不致受到任何形式的身心摧残、伤害或凌辱,忽视或照料不周,虐待或剥削,包括性侵犯。父母或者其他监护人应当创造良好、和睦的家庭环境,依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务。禁止对未成年人实施家庭暴力,禁止虐待、遗弃未成年人,禁止溺婴和其他残害婴儿的行为,不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人。禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。第一款罪,告诉的才处理。有下列行为之一的,处五日以下拘留或者警告:(一)虐待家庭成员,被虐待人要求处理的;(二)遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。

(二)《反家庭暴力法》与未成年人的权益保护

其他非专门法对遭受家庭暴力的未成年人的保护主要集中在身体暴力方面,给出具有宣示意义的明确禁止条款,但事后处罚乏力。其未对家庭暴力给出统一的定义,对遭受家庭暴力的未成年人的保护措施不足,《反家庭暴力法》在这些方面做出了补充,完善了涉及家庭暴力行为的法律规范。

1.明确了家庭暴力的概念。家庭暴力的概念在理论界充满争议,部分学者认为家庭暴力的概念应以《婚姻法》①《婚姻法》的家庭暴力即“行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段,给家庭成员造成一定伤害后果的行为”。为准,因为家庭暴力行为多发生在婚姻家庭中,且造成了伤害后果。持异议的学者认为婚姻法的规定仅限定在身体损害方面,过于狭隘,并对是否包含精神损害展开讨论。《反家庭暴力法》吸收了两者的意见,对家庭暴力给出了权威性的定义。

2.明确了的处置家庭暴力的原则,并指出应给予未成年人特殊保护。在现有法律中,包括专门的《未成年权益保护法》仅仅是明令禁止家庭成员的虐待行为,对于未成年人与其他遭受家庭暴力的家庭成员的保护并无明确的区别。而在《反家庭暴力法》第6条中明确规定了“预防为主,教育与惩处相结合”的处置原则和家庭暴力特殊保护的对象。①《反家庭暴力法》第六条“反家庭暴力工作是预防为主、教育与惩处相结合的原则。……对遭受家庭暴力侵害的未成年人、老年人、残疾人、重病患者给予特殊保护。”

3.确立了人身安全保护裁定制度。我国《反家庭暴力法》为了保护遭受家庭暴力的被害人,借鉴了英国的人身保护令制度,②英国《1996年家庭法》的第四部分明确规定在发生家庭暴力的情况下受害人可向法院申请两种判令,即禁止骚扰令和居住令(又称驱逐令)。规定了人身安全保护令的适用范围、申请条件、申请程序和主要内容,这是我国《反家庭暴力法》的一大亮点。

4.涉及保护未成年人合法权益的其他规定。《反家庭暴力法》不仅明确了家暴的概念、确定了特殊保护和人身保护令,同时对该法出台之前涉及未成年人保护的监护人职责、特殊职责部门的举报责任以及涉及未成年人的通知制度给予了重申。

三、家暴案件中未成年权益保护的法律困境

目前涉及家庭暴力中未成年人权益保护的相关规定从一般法到特殊法,从法条的概括性规定到具体实施的意见指导,公安机关、检察院、法院、行政机关等都从自身职能出发保护未成年人的合法权益。但是如此系统的法律规定和相关机构对未成年人的保护,在立法和实践中仍然存在难点。

(一)事后处罚措施乏力

《未成年人权益保护法》和《婚姻法》规定“严禁家庭暴力”“虐待和遗弃”,但是并未规定任何的处罚措施,被称为“没有牙齿的法律”。[6]暴力行为对未成年人仅造成轻伤以下的伤害,可以不处罚或者按照一般违法援引《治安管理处罚法》中的相关规定;如果造成轻伤以上乃至重伤结果,则要以《刑法》的相关规定为依据追究责任。仅以禁止性规定为主要内容的《未成年人权益保护法》和《婚姻法》抑制家庭暴力行为的作用有限。

增减翻译策略是常见的翻译技巧之一。然而,无论是增词还是减词,翻译范畴里强调的是,在不更改原文语义的基础上,为了更加符合目的语文本的语言系统规范,才可以考虑增词或减词。若减词使原文语义在译文中遭受缺损,不仅违背了忠实传达原文语义的翻译原则,对文学文本而言,还会降低文本欣赏的完整度,限制译文读者的联想空间。如:

家庭暴力犯罪在我国《刑法》中并没有专门的规定,因此只能根据暴力行为的类别分类查找,例如身体暴力与虐待罪、性侵害与猥亵儿童罪或强奸罪等。《刑法》关于虐待罪的处罚规定为“情节恶劣的处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。”但并未对“情节严重”进行具体阐释。再者,针对儿童的暴力行为一般是多次反复实施,实施者多是故意为之,但虐待罪的处罚规定明显低于故意伤害罪,而且家庭暴力实施者对未成年人造成的心理和精神创伤,很难被发现。因为无法进行伤害评估,法律上目前仍是空白。[7]

(二)立法缺乏未成年人视角

除专门的《反家庭暴力法》之外,并无专门针对虐待未成年人而制定的未成年人虐待法,大部分关于未成年人侵害行为的规定或处罚散见于其他法律。同时现行法律对家庭暴力下未成年人保护缺乏必要的认识和准确的视角。未成年人是缺乏自我保护能力的特殊个体,其与成年人——包括老年人、残疾人、重病患者有着本质区别。[8]将未成年人的保护置于成年人的保护之下,不符合对特殊群体的特殊保护和优先保护。以《反家庭暴力法》为例,该法律制定之初主要的关注点都在妇女权益保护,草案意见征集也主要是围绕该内容。

其一,家庭暴力的概念没有体现出未成年人的特殊性。《反家庭暴力法》虽然给出了家庭暴力的定义及内容,指出家庭暴力包括身体和精神两方面的伤害,但是没有规定家庭暴力的行为方式。笼统的原则性规定不利于实践部门区分暴力行为与打闹嬉戏行为,也不利于受害人理解家暴行为。未成年人遭受的家暴行为较特殊,包括体罚、性侵害等,应该对此作出明确规定。其二,作为《反家暴法》亮点的人身安全保护裁定未考虑到未成年人的特殊性。《反家暴法》第二十七条第三款规定受害人无法申请的可由法定代理人、近亲属代为申请,但是在未成年人遭受家庭暴力的案件中,加害人通常就是其父母或近亲属,作为加害人的法定代理人、近亲属又怎么会去申请人身安全保护裁定。

(三)强制报告制度缺失

在中国传统社会文化中,家庭监护一直是公权力无法干预的私密空间,未成年人一直被视为父母的私有财产,父母如何教育、采取何种形式教育孩子,无需向外界告知,外界也无权干涉。大部分未成年人遭受家庭暴力的案件是因为造成了重伤或死亡结果才被发现。即使有人制止了暴力行为,未造成严重结果,但是,长期与父母共处一室的未成年人是否还会被继续实施暴力行为,无人监督,无人报告。据调查,“儿童遭受家庭暴力次数达到5次以上的占93.8%”,[9]未成年人遭受家庭暴力的致死率已经超过50%。因此,建立未成年人遭受家庭暴力的干预和报告制度刻不容缓。

2015年的《反家庭暴力法》第十三条和第十四条的规定是我国力图建立家庭报告制度的根据,但是第十三条使用“有权”即相关组织和公民发现家庭暴力时,有作为和不作为的选择,在现有语境中,大多数公民都会秉持“多一事不如少一事”的原则,选择不报告。第十四条规定了具体的跟未成年人福利密切相关的机关和组织,法条中虽然使用“应该”的确定性语言规定了三类机关的报告义务,但并未规定若不履行该义务应该承担的法律责任。故第十三条、十四条的明示意义或告知意义大于本身的执行意义,真正意义上的强制报告制度在我国还处于理论研究阶段。

(四)刑事自诉制度的限制

调查发现,针对未成年人的家暴行为中身体暴力占64.28%,[10]主要是使用极端或残忍手段伤害未成年人并致其伤残或死亡。在家庭暴力犯罪中对未成年人造成伤害的主要以虐待罪论罪处罚,但是虐待罪“告诉才处理”,只有造成重伤以上的伤害结果才会引起公诉,进入司法程序。无行为能力或限制行为能力的未成年人多将父母的暴力行为理解为管教行为,不会控告自己的父母。虽然规定近亲属可以代为告诉,但是沿袭亲亲相隐的传统,以不愿插手他人家务事为由,不愿意代为告诉。

根据《刑法》及其相关解释,故意伤害构成轻伤以上,才能立案侦查,进入公诉程序追究加害人的刑事责任。但是很多家庭暴力案件中的被害人经过司法机关鉴定之后,并未构成轻伤,只是轻微伤,并不符合故意伤害罪的构成标准,但是针对未成年人的暴力行为一般是多次的,所造成的伤害远远大于单纯身体暴力所造成的轻微伤。

四、家暴中未成年权益保护的完善路径

(一)在《反家庭暴力法》的司法解释中完善涉及未成年人的相关法条

首先,《反家庭暴力法》虽然对家庭暴力给出了明确定义,但过于笼统,没有将未成年人遭受暴力的特殊性考虑进去。《反家庭暴力法》第二条应该在现有规定的基础上,针对未成年人遭受暴力的特殊情况,增加“本法所称的针对未成年人的家庭暴力包括身体暴力、性侵害、情感虐待、忽视等”。在现有法律中添加新的条款,涉及法律修改程序,实施的可能性比较小,因此可在《反家庭暴力法》的司法解释中补充说明针对未成年人的暴力行为内容。

其次,在《反家庭暴力法》规定的人身保护令裁定中,因为未成年人对遭受家庭暴力的情况认识不清,无法明确判断是否为家庭暴力,也没有能力申请人身保护令,而其父母或近亲属出于种种原因,也不会代为申请;所以应该对人身保护令做出一定的调整和修改,扩大未成年人人身保护令的申请范围,将未成年人保护令列为强制保护令,司法机关、学校、医院、相关权益保护组织都应该成为未成年人保护令的代为申请主体,使人身保护令可以发挥其作用,而不是流于形式。

最后,在《反家庭暴力法》中,明确规定应该给予未成年人以特殊保护,但是整个法律完全以妇女权益保护为主体。在每个相关法条下面都针对未成年人的特殊情况给予特殊的规定或追加,可能无法全面涵盖未成年人遭受家暴的情况,修改或完善过于松散。因此,建议系统化、专业化地就未成年人遭受家暴的情况进行立法,在《反家庭暴力法》现有章节不变的情况下,以“家庭暴力下未成年人的保护”为专章进行规定。

(二)建构完善的事后处罚体系

根据违法性原则,家庭暴力行为可以分为一般违法行为和犯罪行为。家暴行为构成一般违法,应根据《治安管理处罚法》进行处罚;若行为构成犯罪,则按照《刑法》的相关规定定罪量刑。现有法律法规对暴力行为的处罚看似无缝衔接,实际上事后的处罚力度和处罚措施相对乏力,威慑力不足。

首先,加强《治安管理处罚法》处罚措施的执行力度。《治安管理处罚法》规定一般违法行为“处五日以下拘留或者警告”,家庭暴力一般被认为是家庭事务,司法工作人员面对未造成轻伤以上的家庭暴力行为,一般视而不见,或者仅给予警告,“五日以下的拘留”基本属于沉睡的规定。针对未成年人的家庭暴力行为愈演愈烈,加强治安处罚力度乃基本之策。其一,增加处罚力度,即“五日以下的拘留、警告并罚款”,追加罚款的处罚,提高执法积极性,同时对加害人造成经济损失或心理压力。其二,对于多次警告仍不听劝阻的,或者对被害人造成轻微伤并有继续施暴可能性的,应该拘留。明确对加害者实施拘留的具体条件,有利于执法积极性,遏制加害行为。

再者,建议确立虐待儿童罪,以加强对未成年权益的特殊保护。现有的虐待罪法定刑明显低于故意伤害罪,针对未成年人的暴力行为的性质与故意伤害行为在犯罪构成上无明显的差异,只是行为相对人之间是亲属关系,但不能以此作为酌情量刑的依据。家庭暴力的侵害行为也不能认定为故意伤害罪,因为故意伤害罪要求必须是轻伤以上。建议在刑法中增设独立的虐待儿童罪,降低虐待儿童罪的入刑门槛,“对不满十八周岁的未成年人实施身体虐待、情感虐待、性虐待、忽视,以及商业性或其他形式的剥削行为,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处或单处罚金。虐待儿童,同时构成故意伤害罪、强奸罪、故意杀人罪等其他罪名的,依照处罚较重的规定处罚。”[11]

(三)建立强制报告制度

从“温岭”虐童案到毕节四名儿童因遭受家庭暴力自杀案件,都是因为长时间的侵害行为未被发现而酿成的苦果。我国传统社会文化导致法条中他人“有权”或“应该”代为告诉的,因为无任何惩罚措施,致使第三人往往选择沉默,以“他人家务事”作为借口,逃避自己的责任。根据相关调查,大部分家庭暴力案件如果及时告知相关儿童保护机关,进行有效干预,完全可以避免损害结果的发生。

我国应该借鉴西方国家的强制报告制度。美国有50多个州制定了关于强制报告的法律,这些法律规定要求服务于儿童的专业工作者发现儿童有被虐待的迹象要立即报告。同时规定,发现了虐待行为却不报告的人要承担相应的民事责任(因其不报告而给受害人带来损失)。[12]建构我国的强制报告制度,主要包括以下三个方面:一是规定强制报告人的范围。包括未成年人的监护人及其近亲属,学校、幼儿园及其它教育机构、医疗机构,居委会、村委会,司法机关、公安机关,有未成年人工作职能的行政机关、社会组织。二是规定报告的时间和接受报告的部门,应当及时向公安机关或专门机关报告,报告的条件是有理由怀疑或发现可疑线索。三是规定报告义务人知情不报的法律责任。对未报告的义务人可给予警告,导致严重后果的可给予行政处分。

(四)改革未成年人家庭暴力案件的诉讼模式

涉及未成年人的家庭暴力案件罪名多为侮辱罪、遗弃罪、虐待罪、猥亵儿童罪、强奸罪等,前三个罪名皆为告诉才处理,在家庭暴力犯罪中,加害人多为未成年人的父母、养父母或其他家庭成员,无法及时实现自诉。因此,《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》从未成年人的特殊性出发,规定检察院可以代为告诉,改善了之前家庭暴力犯罪相关罪名只能自诉或者由其法定代理人或近亲属代为告诉的现状,保护了未成年人在家庭暴力案件中的自诉权。同时建议若侵害人为其监护人或抚养义务人,可以借鉴公益诉讼的模式,由公安机关或检察机关委托基层群众自治组织、妇联、共青团等组织代为告诉。

诉讼模式的改变始于报案制度的改变,但不能仅限于此,未成年人作为诉讼主体之一,在整个诉讼过程中,也要体现对这一特殊主体权益的保护,受害人出庭是对未成年人的二次伤害,尤其是作为父母的加害人被定罪处罚后,对未成年人的后续安置应该如何安排等问题,与未成年人的权益保护密切相关,改变诉讼模式需要系统化,在处理涉及未成年人遭受家庭暴力的案件中,司法活动应当进一步强化保护未成年人权益的第一原则并贯穿始终。

[1]Sibert JR,Payne EH,Kemp AM,et al.The incidence of severe physical child abuse in Wales.Child Abuse and Neglect,2002(3):267-276.

[2][3][10]北京青少年法律援助与研究中心.未成年人遭受家庭暴力案件调查与研究报告[EB/OL].http://www.chinachild.org/b/rd/7041.html,2016-09-26.

[4]刘爱书,王春梅.童年期心理虐待对情绪面孔注意偏向的影响[J].心理科学,2014(3):335-341.

[5]黄上上,安静.父母教养、依恋及童年期创伤与大学生人格障碍倾向的关系[J].中国临床医学杂志,2015(5):923-925.

[6]姚建龙.防治儿童虐待的立法不足和完善[J].中国青年政治学院学报,2014(1):10-12.

[7]杨洁.家庭暴力犯罪中未成年被害人的保护与援助[J].江西警察学院学报,2015(4):102-106.

[8]朱宁宁.反家庭暴力法应对未成年人提供更多特殊保护专家建议将忽视儿童列为家暴行为 [EB/OL].http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/12/id/1494446.shtml,2016-10-18.

[9]陈晨.儿童遭受家庭暴力现状调查与干预对策[J].早期教育(教科研版),2015(7):46-48.

[11]李寄北.2014年我国“儿童虐待”研究综述[J].青年学报,2015(3):79-81.

[12]张雪梅.缺失的强制报告制度[EB/OL].http://www.chinachild.org/b/al/6153.html,2016-10-24.

【责任编校:陶 范】

The Legal Protection of Rights and Interests of Minors under the Domestic Violence

Hu Xiangyang,Duan Zhefei

(Zhongnan University of Economy and Law,Wuhan 430073,China)

The law of our country on protecting the rights and interests of minors mainly aims at the harm to teenagers by external factors,which neglects theharm caused bydomestic violence.The domestic violence leads to the lack offamily education,ithasabaddemonstrationeffectonminors,andcausedbyseriouspsychologicaltraumatothem,atthesametime affect their personality growth and behavior pattern,we should attach great importance to acts of domestic violence to the minors.In theface of domesticviolence,the protection of rights and interests ofminorshas someweak links of punishment measures,lack of legislation in the perspective of minors,lack ofmandatory reporting system,the criminal private prosecution system is limited and so on.Accordingly,we should to improve the legal protection of rights and interests of minors,such as:ameliorate the regulations of minors in the anti-domestic violence law,establish complete punishment system after the event,construct mandatory reporting system,improve the litigation mode of domestic violence cases of minors.

Domestic Violence;Minors;Protection of Rights and Interests;Legislative Authority

D914

A

1673―2391(2017)05―0074―06

2017-04-16

胡向阳(1964—),男,湖北英山人,中南财经政法大学刑事司法学院院长、教授、博士生导师,研究方向为侦查学、物证技术学;段喆斐(1987—),女,中南财经政法大学刑事司法学院2015级侦查学博士研究生,研究方向为侦查学,刑事法学。