基于“能力建设”的《城市生态学》互动式教学与实践模式初探

2017-11-24付善明,常向阳,王筱虹,陈南,彭燕,李冬梅

付善明,常向阳,王筱虹,陈南,彭燕,李冬梅

摘要:《城市生态学》作为一门专业选修课程,受到课程学时的限制,实践环节不断减少或取消。本文通过构建基于“能力建设”的互动式教学与实践模式,探讨在无实践或少实践的情况下《城市生态学》课程的教学与实践模式。通过3届实际应用之后得出,该教学模式对《城市生态学》的教学与实践是行之有效的,尤其是对加强学生的能力建设有较好的促进作用,具有较高的可操作性。

关键词:《城市生态学》;互动式教学;能力建设;实践模式

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2017)45-0180-03

《城市生态学》是一门在国内各大高等院校的生态学、环境科学、城市地理学等相关专业中均有开设的专业必修课程或专业选修课程,是一门结合生态学基础理论对城市可持续发展及生态城市建设开展理论研究的课程,也是一门研究城市或城市化环境下人类活动与其物理和生命环境关系的科学,具有很强的理论性和实践应用性的特征。但随着当前课程理论教学学时的精简,课程的应用实践不断地减少甚至不再设定课程实践环节,而成为一门纯粹的理论课程,这与当前对“应用型人才”的培养需求存在不一致的地方。因此,加强探索在课程理论教学的基础上,开展创新性的基于“能力建设”的教学实践具有重要意义。本文正是在这一背景之下,为促进学生主动开展理论实践应用,探讨课堂理论传授与学生课外主动实践的互动式教学模式。

一、当前《城市生态学》教学中存在的问题

《城市生态学》是一门交叉学科,是生态学基础理论在特定的城市环境中实践应用的科学,是一门基于“解决问题”而产生的应用型科学,注重学生应用能力的培养。课程与自然生态学、城市学和人类生态学为学科基础,并与地质学、地理学、地球化学、大气科学、海洋学、环境科学等课程紧密相连,是一门专业基础课程。课程目的是在了解生态学理论的基础上,采取理论与实践分析相结合的方式,从城市生态系统的组成形态与功能、城市人口、生态环境、城市灾害及防范、城市景观生态、城市与区域可持续发展和城市生态学原理的社会应用等方面,全面论述了《城市生态学》的基本理论、研究方法和应用实践。鉴于课程开设的条件,当前的《城市生态学》的教学过程中容易存在以下几个问题:(1)因课程教学计划调整或实践开展条件的限制,实践内容不断减少甚至取消,理论与实践应用容易脱节,学生应用能力的培养缺乏。(2)学生人数多,实践经费短缺,未开设课程实践内容。(3)单纯的课堂教学方式容易令学生产生枯燥或无兴趣的学习情绪,影响学生对知识的渴求和获取知识的动力。因此,本文主要探讨了在无实践或少实践情况下的《城市生态学》课程教学方式的改革与实践。通过教学方式的改革,开展学生的基础理论学习与教学实践应用的整合教学模式,让学生成为课堂教学的主体而不是被动学习的客体,让学生能学到基础理论、懂得思考、探索理论应用方法、获得实践经验并学以致用。

二、构建基于“能力建设”的互动式教学与实践模式

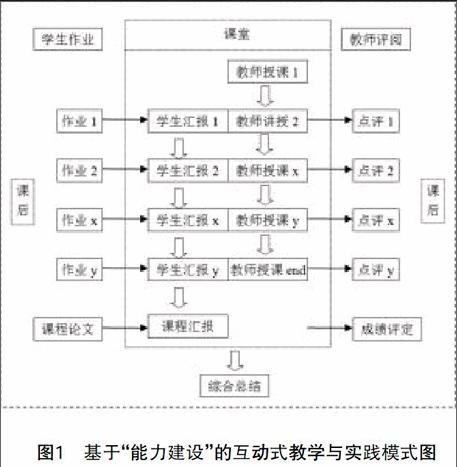

目前,《城市生态学》课程并无现成的以应用为目的的教学实践模型可以参考和借鉴。而较为成熟的则是海南大学的课程教学及实践,其教学学时多,采取独立案例教学方式,并编撰有《城市生态学(经典案例和实验指导)》,课堂理论学习与教学实践结合紧密,具有很好的借鉴作用。本教学实践模式依托《城市生态学》教材基础,初步构建基于“能力建设”的互动式教学与实践模式,如图1所示。

互动式教学与实践模式主要分为课堂和课后两个模块,在这两个模块中,教师和学生分别承担不同的工作任务。在课堂模块中,以教师授课为主,学生汇报为辅,教师要对学生的汇报进行精要点评。在这一模块中,学生学习理论知识,并对课后的理论实践进行汇报,接受教师的点评和指导。在课后模块,学生需要完成当期教师授课内容下相应的课后作业(课程论文的一个部分),而教師则需要对学生上交的上一期的课后作业进行评阅,并指导学生有序完成某一主题的课程论文过程。最后,至期末时,学生完成课程论文,教师对课程论文进行综合成绩评定,完成理论教学与实践教学。

该互动式教学与实践模式有两个重要特点:

(1)让学生成为课堂教学的主体,而不是被动学习的客体,与教师一起共同完成课堂教学及课堂外的思考与理论应用。(2)教师在课堂上讲授的基础理论知识,学生在课后能够及时地思考和应用学习,并能在下一次课堂的汇报中得以体现,使学生的学习更具有时效性、系统性和完整性。教师开展基础理论的讲授并指导学生开展指定内容的理论应用,引导学生完成系统性的课后作业,规范学生的汇报内容。此外,这种教学模式还可以让学生在课程学习中能够有教有学、自主实践,促进学生学会思考,加强其实践应用能力的培养,并获得实践经验,学会学以致用,从而达到应用型人才培养的目的。

三、基于“能力建设”的《城市生态学》互动式教学与实践模式的应用

当前的《城市生态学》的教学在32—36个学时之间,以本校教学为例,为32个学时,8周每周4学时或16周每周2学时,课程考查为提交课程论文。以8周每周4学时为例,在实际的《城市生态学》教学与实践中,教师授课22学时,学生汇报10学时;教师完成授课后,学生在下一周时汇报上一周的授课内容下的课后作业;学生需要在课后消化并及时完成相应内容的实践。

具体的课堂模块的学时分配、内容及开展过程如下。

教师授课1(4学时):主要授课内容为城市与城市生态学。讲解城市生态学的概念、发展简史、学科基础与研究方法。布置课后作业:要求学生选定一个城市,了解该城市的地理地质概况、行政区划、天气气候、人文环境、经济形式、地方特色、荣誉称号、居民反映、城市发展定位、政府政策等相关内容。作业完成后及时提交给教师并做好汇报准备。

学生汇报1(1学时):汇报内容为所选城市的基本情况。挑选有代表性的课后作业2份在下一周次的课堂进行汇报,并在课堂上当场点评和指导(下同,不赘述)。endprint

教师授课2(3学时):主要授课内容为生态系统基础理论。主要讲解或复习先修课程生态学的有关理论,指导学生完成所选城市的生态环境现状调研。布置课后作业:要求学生完成选定城市的水环境、大气环境、土壤环境、生物现状、噪声特点以及城市固体废弃物处置的情况。

学生汇报2(1学时):所选城市的主要环境系统特征。

教师授课3(3学时):主要授课内容为城市生态系统。主要讲解城市、城市系统、城市生态系统、城市生态系统的组成结构、基本功能和主要特点。布置课后作业:要求学生完成选定城市的城市生态系统结构、物质循环与能量流动情况。

学生汇报3(1学时):所选城市的城市生态系统特征。

教师授课4(3学时):主要授课内容为城市人口。主要讲解城市化、城市人口的概念、基本特征、分类、人口动态、流动人口和人口迁居、城市人口与城市环境相互关系分析。布置课后作业:要求学生完成选定城市的城市人口特征描述。

学生汇报4(1学时):所选城市的人口特征。

教师授课5(3学时):主要授课内容为城市灾害及其防治。主要讲解城市地质灾害、城市火灾及其防治、城市洪涝灾害及其防治、其他灾害(传染病灾害、城市交通事故、环境污染事故)的发生与预防。布置课后作业:要求学生完成选定城市的城市灾害的情况。

学生汇报5(1学时):所选城市的主要城市灾害与防治情况。

教师授课6(3学时):主要授课内容为城市景观生态。主要讲解城市景观的概念、城市景观要素的基本类型、景观多样性与城市景观异质性、城市景观的演变、城市景观规划等内容。布置课后作业:要求学生完成选定城市的城市景观描述。

学生汇报6(1学时):所选城市的景观生态特征及其景观效应。

教师授课7(3学时):主要授课内容为城市环境质量评价与可持续发展,生态城市规划与建设。主要讲解城市环境质量评价、城市环境规划、城市可持续发展等,并根据可持续发展评估结果开展生态城市规划与建设构想。

学生汇报7(4学时):该汇报为最终的课程论文汇报,遴选4份优秀的报告进行课堂完整汇报,并开展现场点评,下达最后的课程论文规范。

课程论文:在教师的指导下,完成并提交题为“生态城市研究报告”的课程论文,教师评阅评定学生的课程论文成绩,完成课程的教学与实践。

由上述过程可见,学生在完成某一课堂教学后,需要在课后主动去开展实践调研,才能及时提交上一次课堂内容下的相应课后作业,并积极准备课堂汇报,将学生的课后实践由被动变为主动。

四、基于“能力建设”的《城市生态学》互动式教学与实践模式成效分析

基于“能力建设”的《城市生态学》互动式教学与实践模式至今共完成了3个年度共3届学生的教学实践,达到了预期的目标。当前正在开展第4个年度的教学实践,并且始终处于不断地总结和优化中。具体的实施情况如表1所示。

从表1可以看出,学生基于“能力建设”的《城市生态学》互动式教学与实践,从学生的反馈普遍认为该模式虽然课后工作量多于正常教学的工作量,但互动式教学方式促进了其对理论知识的学以致用,获得了良好的学习效果,学生学习能力的培养获得了很大的提升。此外,依托该教学与实践的应用,还对课程的属性(说明)做了相应的调整:(1)形成一个行之有效的无实践或少实践情况下的《城市生态学》课程教学与实践模式,制定新的教学大纲和教学计划。(2)制作一套清晰地、深入浅出地适合于无实践或少实践情况下的《城市生态学》的课程基础理论教学多媒体课件及分析案例。(3)制定系统的教学规范、学生作业规范及课堂汇报规范,完善学生的考核方式及考核评价。(4)构建一个系统性的教学模式,适合理论基础强但无实践或少实践的课程教学,具有较广的适用范围,不受学科限制,可复制性强。

五、结语

通过三年的实际应用,证明了基于“能力建设”的互动式教学与实践模式对无实践或少实践情况下的《城市生态学》教学与实践是一个行之有效地对学生应用能力培养程度高、应用性和可操作性强的互动教学实践模式,对加强学生能力建设具有十分重要的现实意义。同时也可以看出,在教学实践过程中,课堂的基础理论学习一定要得到及时地消化,并在随后的实践中才能有更好地应用。此外,教师及学生的课后工作量较正常教学工作量均偏高,并及时响应要求,所以加强《城市生态学》与其他课程结合的实践探索也是一个值得深入研究的课题。

参考文献:

[1]杜莉莉,吕润潇,许静,韩阳,于敏,赵成海.高校互动式教学模式探讨[J].微生物学杂志,2016,(03):109-112.

[2]王偉,袁书杰.互动式教学存在的问题及对策[J].石家庄职业技术学院学报,2016,(02):61-63.

[3]李丽娜.高职院校互动式教学改革的思考[J].当代职业教育,2016,(03):40-42.

[4]李素霞,林俊良,许珍花,申希兵,唐植成.互动式教学法在环境生态学教学中的思考[J].钦州学院学报,2015,(11):40-44.

[5]孙德智.互动式教学在地质地貌学课程中的应用[J].农业与技术,2015,(02):247.

[6]刘鹏辉,李乃乾.互动式多媒体课堂教学研究[J].教育探索,2006,(08):46-47.

[7]任红杰.关于高校互动式教学的思考[J].高校理论战线,2007,(05):43-46.

[8]卢华安.互动式教学与问题意识培养研究[D].桂林:广西师范大学,2007.

[9]龙敬.互动式教学模式存在的问题与对策[J].教学与管理,2014,(30):119-121.endprint