2010~2016年甘肃省奶牛布鲁氏菌病监测结果分析及防控建议

2017-11-24于清磊

于清磊

(甘肃省动物疫病预防控制中心,兰州 730046)

2010~2016年甘肃省奶牛布鲁氏菌病监测结果分析及防控建议

于清磊

(甘肃省动物疫病预防控制中心,兰州 730046)

为掌握布鲁氏菌病在甘肃省奶牛群中的流行情况,分析该病在全省的危害及潜在风险,2010~2016年,本研究组在全省范围内应用布病虎红平板凝集试验(RBT)和试管凝集试验(SAT)对18 295个场点415 191头奶牛样品进行了实验室检测,检出阳性牛1 368头,阳性率0.33%,表明全省奶牛布鲁氏菌病呈上升趋势。不同养殖场点的检出阳性率存在差异,散养户阳性率最高,为0.61%。通过对甘肃省14个市(州)奶牛布病和人布病的调查,结果表明奶牛和人布鲁氏菌病感染具有相关性。本文综合分析了甘肃省奶牛布鲁氏菌病快速上升的主要原因和发生的主要风险因素,并提出了防控建议。

奶牛;布鲁氏菌病;监测分析;防控建议

奶牛布鲁氏菌病(以下简称奶牛布病)是由布鲁氏菌引起的以奶牛流产和繁殖障碍为主要特征的人兽共患传染病,主要侵害奶牛生殖系统。因该病对人畜危害严重,OIE将其列为必须通报的动物疫病,我国将其列为二类动物疫病,并列入《国家中长期动物疫病防治规划(2012-2020年)》优先防治的病种。该病在世界范围内流行,当前我国畜间布病地域分布呈现明显的“北高”、“南低”特点,即东北、西北和华北地区阳性率高;华东、中原地区阳性率次之;南方省份阳性率较低[1]。甘肃省是全国布病高发区之一,在20世纪50年代就有发生,并在局部地区较大范围流行[2],近年来呈现新的流行趋势,疫区由牧区向半农半牧区、农区及城市蔓延;以多点散发代替了大规模流行。为了分析奶牛布病在甘肃省的感染情况,笔者对2010~2016年间甘肃省奶牛布病监测情况进行了调查分析。

1 材料与方法

1.1 监测样品

甘肃省14个市(州)2010~2016年18 295个场点415 191头奶牛的血清样品。

1.2 诊断试剂

布病虎红平板凝集试验(RBT)和试管凝集试验(SAT)抗原、标准阴性血清、标准阳性血清,均由青岛易邦生物工程有限公司提供。

1.3 试验设计

按照动物布鲁氏菌病诊断技术(GB/T 18645-2002)进行操作与判定,先采用 RBT 初筛,再采用SAT对阳性样品复检[3]。

2 结果与分析

2.1 布病检测概况

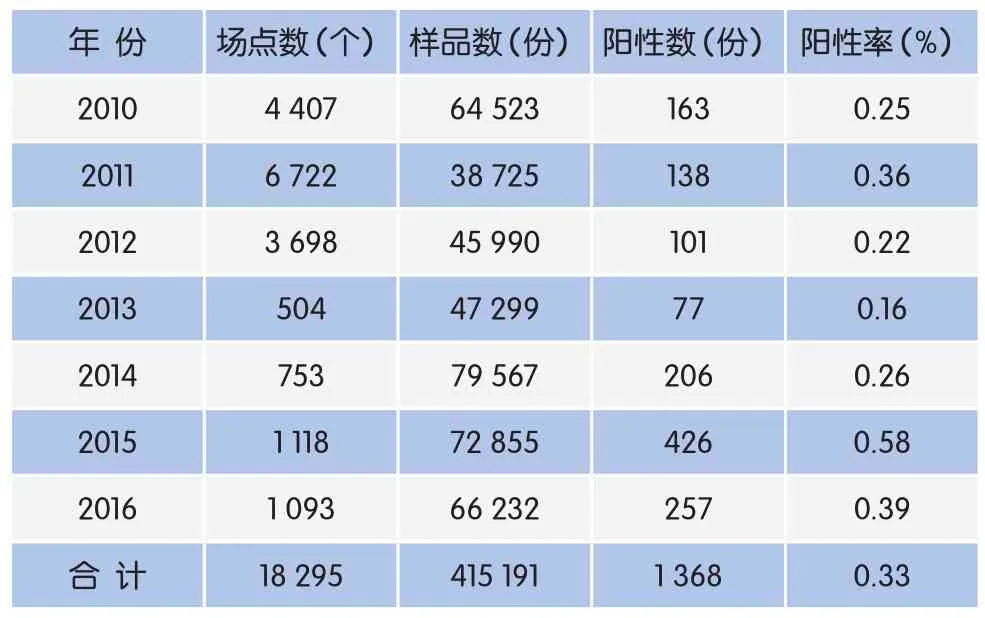

2010~2016年对甘肃省18 295个场点415 191头奶牛血清样品进行实验室检测,检出阳性样品1 368份,平均阳性率0.33%,结果见表1。

表1 2010~2016年甘肃省奶牛布病检测结果

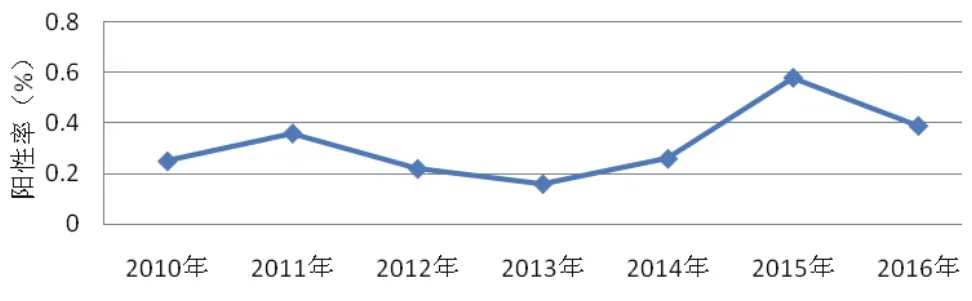

据甘肃省畜禽疫病志记载,1965年开始全省组织实施奶牛布病防控工作,1965~1980年奶牛布病实验室检出阳性率为1.20%~12.16%,平均6.82%。1985年全省所有县达到奶牛布病国家“控制区”标准,阳性检出率下降到0.83%;1986年开始组织实施布病国家“稳定控制区”达标考核工作,奶牛布病的发生逐年减少,于1999年底全省奶牛布病国家“稳定控制区”,图1中考核达标县达到74个,占全省总县数的85%(74/87)。由表1可知,近年来疫情有所回升,2010~2016年实验室检出奶牛个体阳性率呈波动上升趋势,由0.25%上升至0.39%。

图1 奶牛布病血清学检测个体阳性率消长趋势

2.2 不同规模养殖场布病检测情况

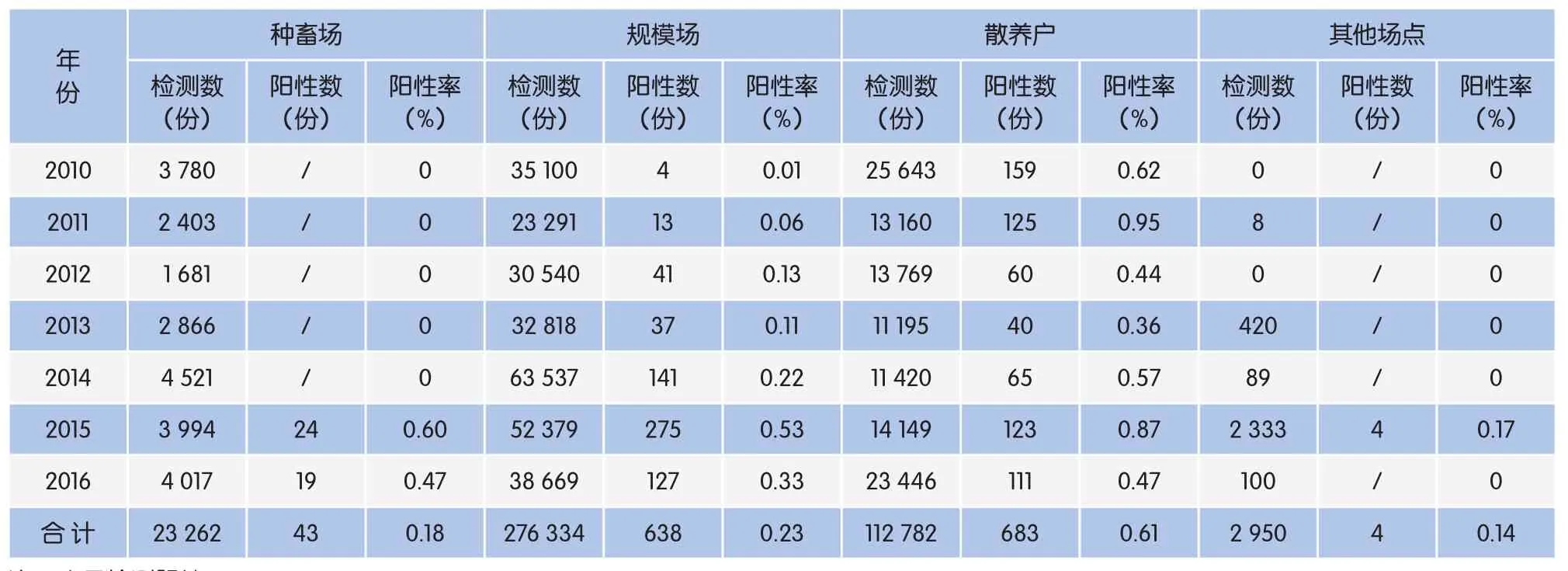

根据2010~2016年奶牛布病不同养殖场点实验室检测结果,统计奶牛布病血清学阳性数量和阳性率变化情况,结果见表2。

表2 不同养殖场点奶牛布病血清学检测结果对比

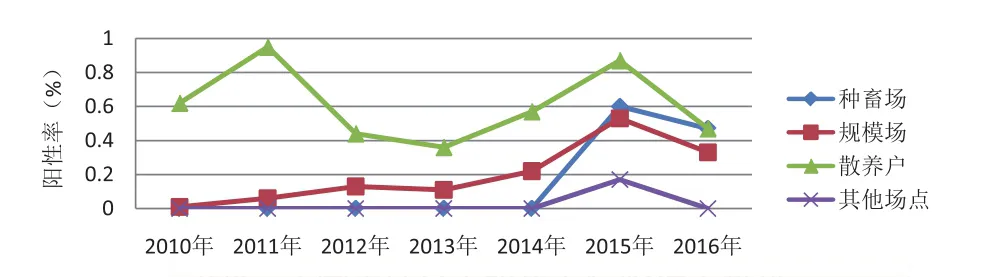

由表2、图2可知,不同养殖场点奶牛布病检出阳性率存在差异,以散养户检出阳性率最高,各年度均检出阳性;其次是规模养殖场,各年度也均检出阳性,阳性率上升最快,由2010年的0.01%上升到2016年的0.33%。

图2 不同养殖场点奶牛布病阳性率趋势

2.3 奶牛布病与人布病相关性

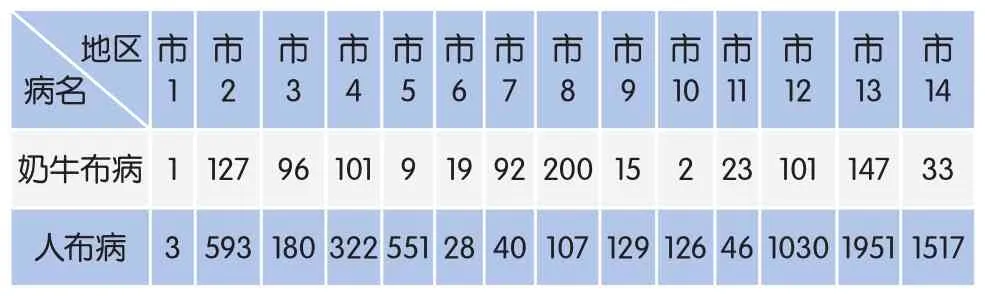

人布病感染病例也在快速增加,1990~2009年,布病感染率由0.41%上升到3.41%,发病率由0.035/10万上升到0.271/10万,检出阳性地区由3个县(市、区)上升到37个县(市、区)[4];2000~2010年甘肃省采用SAT试验共检查目标人群血清26 626份,结果阳性933份,人群布病感染率在0.97%~7.06%之间波动[5]。根据甘肃省卫生部门人间布病疫情通报,2013年在14个市(州)检出人间病例499例,2014年在13个市(州)检出1 404例,2015年在13个市(州)检出2 308例,2016年在11个市(州)检出2 412例。甘肃省奶牛布病疫情形势与全国相吻合,据卫生部和农业部对人、畜布病的统计分析,人、畜布病近年均呈上升趋势,其发生与流行以及人间的布病与动物及其产品的增加都呈现出正相关性[6]。表3显示,甘肃省所有市(州)均有奶牛布病和人布病发生,奶牛布病和人布病感染具有相关性。

表3 2013~2016年奶牛布病检测阳性数量和人布病病例数量比较

2.4 主要原因

2.4.1 防控经费不足

由于各级地方政府和兽医行政管理部门将防疫资金重点投入到口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控,布病防控无地方专项资金。此外,奶牛扑杀补助偏低,导致阳性奶牛扑杀和无害化处理不彻底,疫源长期存在并不断扩大,影响了奶牛布病防控成果的巩固和疫病净化工作。

2.4.2 与卫生部门协作不畅

由于兽医部门与卫生部门之间的沟通协作机制尚不健全,布病防控长期缺乏技术交流、统一规划和有效衔接,疫情不能及时通报,影响了人、畜布病的预防和控制。

2.4.3 流通环节监管不严

由于动物及其产品全国大流通,致使检疫监管工作难度加大,在奶牛调运为主的流通环节上不能有效控制和消除奶牛布病的传播风险,加之奶牛养殖人员缺乏布病防控知识,引进奶牛时对产地奶牛布病疫情状况了解不够,从而加大了奶牛布病传播风险。

2.4.4 饲养管理粗放

近年来,甘肃省奶牛养殖逐年增多,但目前仍以中小规模和散养户居多,而中小型奶牛场和散养户的饲养管理水平普遍偏低,防疫意识淡薄,防疫能力较差,不利于奶牛布病防控。

2.4.5 个人防护意识薄弱

很多养殖从业人员和基层防疫人员缺乏自我防护意识,在饲养和免疫注射过程中,这些高危人群感染布病的案例越来越多,严重影响从业人员身体健康。

3 防控建议

3.1 进一步加强奶牛布病监测净化力度

奶牛布病的防控事关人类健康和食品安全,各级政府和兽医行政管理部门应高度重视,不断加大各级财政经费投入,实施全覆盖监测,加大监测频次,及时扑杀阳性奶牛,从源头上遏制布病奶牛流通,通过改善饲养管理和实施科学监测,达到净化目标。

3.2 进一步完善流通环节奶牛检疫监管

当前,布病感染奶牛的流通是造成奶牛布病传播的重要环节,应当加大对奶牛调运的检疫监管,严厉打击买卖布病感染奶牛的违法行为。强化奶牛从高风险区(场、群)向低风险区(场、群)移动的检疫监管措施的落实,全面开展奶牛布病无疫区建设与评估认证工作。

3.3 进一步健全相关部门之间的协作机制

鉴于人、畜、野生动物之间能够循环感染布病,兽医部门应加强与卫生、林业、财政等相关部门之间的沟通、交流建立起有效的协作机制,及时互通监测结果和疫情信息,积极争取奶牛防控资金,广泛开展奶牛、人、野生动物布病疫情监测与防控的科学研究与技术交流,形成兽医部门与卫生、野生动物管理部门之间联防联控的工作机制。

3.4 进一步强化个人防护知识的宣传培训

由于布病的人畜共患性,应不断加强奶牛布病高危人群个人防护知识的培训与宣传工作,提升养殖人员和基层防疫人员的自我防护意识和能力,从源头上减少高危人群对奶牛布病的感染。

[1]葛慎锋,王虹,刘建文,等. 动物布鲁菌病的流行态势与防控策略[J]. 中国兽医杂志,2012,48(6):90-92.

[2]甘肃省畜牧厅.甘肃省畜禽疫病志[M]. 兰州:甘肃民族出版社出版,1992:120-138.19-21.

[3]农业部.GB/T 18646-2002 动物布鲁氏菌病诊断技术[S].北京:中国标准出版社,2002-02-19.

[4]王鼎盛,王建国,刘广宇,等.甘肃省布鲁氏菌病流行特征与防控对策的研究[J]. 疾病预防控制通报,2012,27(02):21-23.

[5]王鼎盛,王建国,梁效成,等. 2000-2010年甘肃省人间布鲁杆菌病疫情动态分析[J].中国地方病防治杂志,2011,26(3):198-200.

[6]王功民,池丽娟,马世春,等. 我国畜间布鲁氏茵病流行特点及原因分析[J]. 中国动物检疫,2010,27(07):62-63.

S858.23

B

1004-4264(2017)11-0033-03

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.11.009

2017-02-13