莫言:在深海里响亮沉重地呼吸(5)

2017-11-23朱伟

朱伟

《欢乐》后,莫言写了同样恣肆的《红蝗》,赶在反“自由化”的档口,遭严厉批判。这应该是莫言遭遇的第一拨乱棍。我记得有文章谴责他,居然堂而皇之歌颂本是污浊的大便,“审丑”就从那时起,成为批判他的路标。其实,“高密东北乡人大便时,一般都能体验到摩擦黏膜的幸福感”,小说对四大爷蹲在春天麦田里出大恭的描写,百灵鸟在高空唿哨,满目新绿颜色,鹧鸪双飞,一点都没有污秽。莫言是对比在城里“如刀刮竹般大便的痛苦”,来形容高密东北乡大便“纤维丰富”的,大便当然也是乡情的一部分,却也实际挑战了读者已经固化的审美。我还记得《人民文学》编辑部批判会上,对莫言喻大便为“进口香蕉”的变了声的愤慨。他们不会体悟莫言所说的,“他们踩着草地,就像踩着我的胸脯”,当然就不能接受排泄中也有情感。

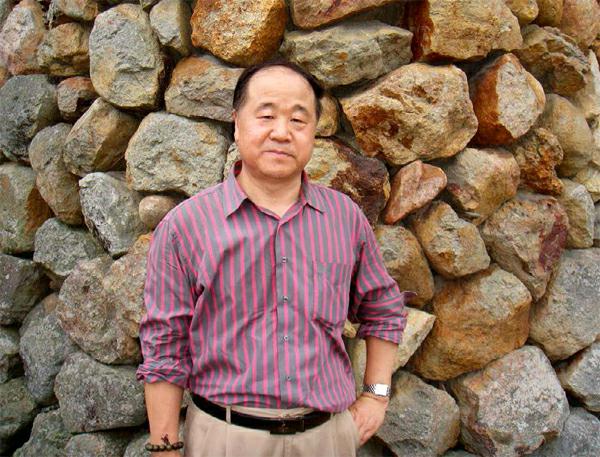

莫言

《红蝗》其实就是用第一人称“我”,写“荒荒油云、寥寥长风”、“真力弥满、万象在旁”雄放的乡情,红蝗是载体。我一直觉得,一个作家的才华是不能围堰阻挡的,阻止,就将可能性都扼杀了。从这个角度,真得感谢纵容了莫言“飞流直下三千尺”放肆奔泻的这三十年,它构成了中国文学的黄金时代。

莫言写蝗灾,先写无数小蚂蚱像“牛粪”团在一起,其膨胀如“昙花开放”,如“蘑菇云”爆破,就引来千点万点弹雨,溅起尘土,四处扫射。飞蝗如毛茸茸的厚云,掠过大地,潮水般汹涌,一浪浪滚成一条无数虫团结的巨龙,被阳光射上闪光的蓝色鳞片。它渡河而去,满河的虹光;上了岸,沾水的龙身就像镀了一层银——多了不起的想象力!没人能这样放肆、无节制地宣泄自己的才华。现在回头看,这放肆真倍感珍贵。

这小说开头写那个打“我”耳光的黑衣女子、守画眉的老头,猥琐的教授与他的情人学生,都为了衬托高密东北乡的雄放,一点都不随意。“我”随蝗灾,是走回家园的一个过程。这雄放最朴素、最直接的表现,就是性。小说开头那个黑衣女子及教授,都为用来对比锔锅匠与四老妈、四老爷与小媳妇、四老爷与九老爷的性态度。性是人的原欲,莫言喻女性生殖器是生命之船,男性生殖器是船上的桅桿。四老爷喜欢上穿红衣的小媳妇,四老妈喜欢上锔锅匠;九老爷既喜欢四老妈,又喜欢小媳妇。莫言回到乡村最质朴的男女关系,讴歌坦荡,鞭笞蝇营狗苟的虚伪。他写被休的四老妈一节,写她在明亮的阳光下,“翘起的奶头几乎戳到九老爷的眼睛上”;写她对四老爷、九老爷的傲慢鄙视;写她挂着那两只大鞋,挺胸骑驴穿村而过,鞋就像“光荣的徽章”;写得太光彩夺目了。遗憾的是,她最后被子弹击中的场景,又回到《红高粱》里“我奶奶的感觉”了。

还是那个老问题:既是人的原欲与原罪,性的诱惑与道德的冲突能否坦荡直面?我感觉,莫言小说中,在阳光下朴素的性,并不沾染肮脏尘土。

这个中篇后来变成他系列小说《食草家族》的第一章,“食草”是莫言在《红高粱》系列后,进一层对家族叙述的思考。高密东北乡人口中嚼着茅草根,不嚼,牙齿就会变黄变脏;而原始欲望构成着红色淤泥、红色沼泽。莫言称,他收到《食草家族》这系列里的中篇都是梦境。我的理解,这只是一种说辞,因为,他思考的原欲与精神的关系,在现实中有道德的樊篱,梦境里才有其豪放的自由的权力。

1987年冬至1988年春,他写完了实际上的第二部长篇《十三步》(《红高粱》与《食草家族》其实都是互为独立的中篇组成的系列小说)。《十三步》原名叫《笼中叙事》,小说一开始,第二人称“你”关在动物园的笼子里说,“真理就像我一样,赤条条一丝不挂”。它只吃笼外扔进去的粉笔,粉笔是教师生涯的象征。莫言在这部小说出版时的后记里说,关在笼里的这个,只是一个叙述者,形成一种叙述技巧所构成的丰富性,也构成生存形态的一个隐喻——思想是可以越出笼子的,但实体,必须老老实实待在里面。笼里,是角色,每人都无法改变自己的角色。

这是一部荒诞小说,讲述的故事是,生活可以虚伪,如故事冲破牢笼,命运却无法改变,改变的结果,便是荒诞的悲剧。核心故事是,物理教师方富贵猝死在教室,送到殡仪馆,殡仪馆里的整容师是方富贵同事张赤球的妻子李玉蝉,张赤球与方富贵是只隔一堵墙的邻居。方富贵的死正遇上教师节,王副市长本要去学校追授方富贵“优秀教师”的称号,却也在上午倒运猝死。李玉蝉本来要给方富贵整容,就换成了王副市长,方富贵进了冰箱。王副市长还是王科长时,就要了李玉蝉的童贞,王科长不仅是李玉蝉母亲的情人,也是李玉蝉的情人。小说中的李玉蝉在整容床上,拔去王副市长的金牙,剥去他肚子里的脂肪,送进动物园,达成与动物园管理员的交易。

而方富贵人死心不死,他顶开冰柜的门回家,敲开家门,妻子屠小英把他当成鬼,李玉蝉却开门让他进了屋。为满足他不死的愿望,李玉蝉将他整容为自己的丈夫,替代张赤球去学校上课。张赤球不想当老师,就持原貌,外出挣钱。这就出现了“死不了,活不成”的荒诞。外表是张赤球的方富贵去接近屠小英,屠小英以为是张赤球用方富贵的形态勾引她,方富贵因此被同事骂作禽兽不如。屠小英最终投河自杀,方富贵求李玉蝉还他脸不得,只能以张赤球的身份悬梁自尽,又死一次。张赤球出门做生意,想到方富贵成了他家的主人,万念穿心。他不会做生意,反被当作精神有病,关进派出所。出了派出所,又被当作杀虎偷皮的同伙,经甄别无罪释放回到学校,面对外形是他,实质是方富贵的追悼会。这表面荒诞背后的悲剧人物是李玉蝉。小说有意抹杀了她对王副市长、对那个中尉、对张赤球、对与她在整容床上做爱的殡仪馆长的喜怒哀乐,似乎她就是一个被扼杀了情感的做爱工具。最后,老情人的儿子还要继承父亲的位置,催她快快上床。从笼中角色的位置体会,方富贵、张赤球毕竟还有悲哀,李玉蝉却连悲哀的权利都被剥夺了。

这部小说是莫言在当时都在比试“先锋手段”的背景下,对自己能量的试探。笼中叙述人的角色其实非常重要,它形成重要的意象与不断变换的视角,构成不断的人称转换,不仅混淆本来并不复杂的故事,以扑朔迷离,丰满叙述的腠理,也使笼中的意念更具深度。就“先锋手段”而言,这个角色最值得称道。篇名“十三步”是什么意思呢?小说中的说法是,人要看到麻雀单步走,就会有好运,比如它走一步你交财运,但要是看到它走了十三步,好运就都会变成厄运。这其实只是故作悬念,十三本来就是不吉利要镇住的数,因此,儒家有《十三经》,而农历正月也称“十三月”,又回到起点了。莫言这部小说写了十三章,我以为,《笼中叙事》的含义本来要深于《变形记》,但莫言一改名,牵引读者去魑魅的方向,这魑魅指向人生,十三步便是人生枷锁的含义了。

在那个比“先锋肌肉”的时代,这篇名就像凸起的那块“肌肉”。(待续)