血培养标本采集发生污染的原因分析及对策

2017-11-22陈兴华

陈兴华

(广州市红十字会医院中心ICU,广东 广州 510000 )

血培养标本采集发生污染的原因分析及对策

陈兴华

(广州市红十字会医院中心ICU,广东 广州 510000 )

目的分析血培养标本采集发生污染的原因分析及对策。方法选择2014年1月-2016年12月在我院ICU血培养阳性病例,按照培养结果判断是否存在污染情况,对诱发原因进行问卷调查;同时开展ICU血培养标本采集污染相关知识的培训,分别在培训前后进行相关知识的考核,统计考核成绩。结果2014年-2016年血培养阳性结果220例,其中20例污染(9.09%),污染率呈逐年下降趋势;共发放70份调查问卷,其中42.86%的护理人员未接受过任何关于血培养相关医学知识的培训,未对血液标本采集部位严格消毒占64.29%,未明确要求血液标本送检要求占52.86%,对血液标本采集部位不够了解占11.43%,血液采集过程中存在不良习惯占7.14%;参加ICU血培养污染相关培训前,相关知识考核成绩为(75.39±5.69)分,显著低于培训后的(95.41±6.20)分,差异有统计学意义(P<0.01)。结论掌握ICU血培养标本采集发生污染原因,有利于降低血培养标本采集污染率,避免耽误患者治疗。

医院;血液标本采集;护理;血培养标本污染

为降低医疗成本,避免患者家庭经济负担过重,需寻找与血液标本污染相关因素,分析针对性处理措施,有助于降低血培养污染率,保障ICU患者医疗安全[1,2]。本研究选择2014年1月-2016年12月在我院ICU血培养阳性病例220例,分析其中可能存在的污染原因,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究选择2014年1月-2016年12月在我院ICU接受治疗并血培养阳性病例220例,其中男性155例,女性65例,年龄14岁-65岁,平均年龄(33.05±10.89)岁。参与本研究的护理人员70名,均为女性,年龄25岁-55岁,平均年龄(35.44±12.67)岁,工作年限,≤3年22名,3年-5年25名,6年-10年16名,≥10年7名。

1.2 研究方法

1.2.1 收集资料 收集血培养阳性病例一般资料、原发病、采集血液标本时临床表现、既往血培养情况(包括阳性结果)、血培养阳性结果花费时间、抗生素药物治疗效果、患者预后及转归等,根据上述资料综合判断血液标本是否存在污染情况。

1.2.2 问卷调查 采用我院自拟调查问卷,问卷由上下两部分构成,上部分包括护理人员对血培养相关知识的了解程度;下部分包括是否严格遵守无菌操作规程,是否严格遵守采血部位消毒规定[3]。

1.2.3 血液标本培养方法 本研究血液标本培养仪器为Bact/ALERT 3D 240全自动血培养仪;血培养仪阳性报警后,应尽快将培养瓶从分析仪中取出,严格遵守无菌操作规程从培养瓶中取样,经革兰染色后,接种于血平板上,经培养后,分离菌落,将单个菌落分离后开展细菌鉴定。

1.2.4 血液标本培养污染相关知识培训与考核 开展ICU血培养标本采集污染相关知识的培训,分别在培训前后进行相关知识的考核,统计考核成绩,满分100分。

1.3 血液标本培养污染标准 血液标本培养污染至少需符合以下一项内容:(1)体温升高不明显,无侵袭性诊疗操作、免疫系统功能下降等危险因素;(2)存在(1)危险因素,但经多次血培养已经证实属于其他致病物质,或应用敏感抗生素药物治疗临床效果不明显,由其他因素导致体温升高,且未发现任何感染临床表现[4];(3)经长时间培养后呈阳性结果,1次血培养但能够分离出≥2种皮肤菌落。

1.4 统计学方法 采用统计软件SPSS 18.0进行数据分析,计数资料采用率(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差(Mean±SD)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

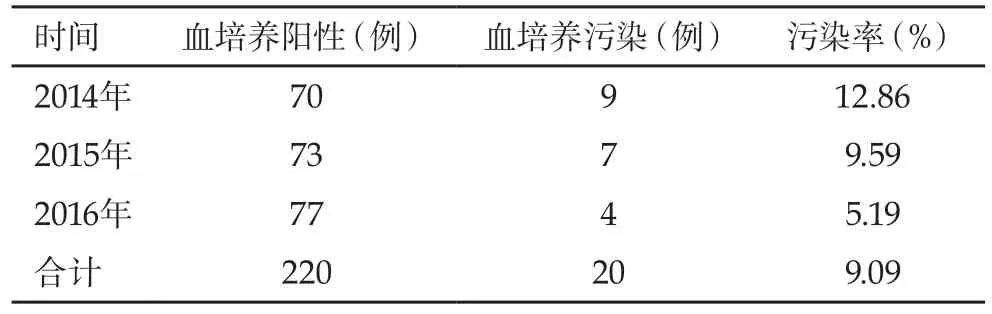

2.1 血液标本培养结果 2014年-2016年血培养阳性样本220例,其中20例污染(9.09%),污染率呈逐年下降趋势,详见表1;污染细菌以表皮葡萄球菌为主,16例;其余4例分别为草绿色链球菌2例,藤黄微球菌2例。

2.2 问卷调查结果 向参与本次研究问卷调查护理人员70名发放问卷,均为回收有效问卷,调查结果为:(1)30名(42.86%)的护理人员未接受过任何关于血培养相关医学知识的培训;(2)未对血液标本采集部位严格消毒45名(64.29%);(3)未明确要求血液标本送检要求37名(52.86%);(4)对血液标本采集部位不够了解8例(11.43%);(5)静脉血液采集过程中存在不良习惯5例(7.14%);(6)未掌握采血时机7例(10.00%);(7)血液标本采集时消毒时间,52名护理消毒时间≤15 s,15名护理人员消毒时间16 s-25 s,3名护理人员消毒时间≥26 s。

2.3 培训考核结果 参与本次研究问卷调查护理人员70名参加ICU血培养污染相关培训前,相关知识考核成绩为(75.39±5.69)分,培训后考核成绩为(95.41±6.20)分,培训前后考核成绩差异显著(χ2=19.904,P<0.001)。

3 讨论

随着抗生物滥用现象越来越被重视,血液样本送检率逐渐提高,但由于血液样本从采集到检验完成中间涉及步骤较多,每个步骤均存在污染的可能性,而血液标本被污染,不仅增加医疗成本,更重要的是延误患者治疗时机,甚至可因此加重患者病情[5]。

本研究中,以未对采血部位严格消毒、未明确采血要求、未收到相关培训所占比例最高,52名护理人员护理消毒时间≤15 s;这说明为降低血培养污染率,护理人员需严格遵守无菌操作规程,明确采血要求,积极参加血培养相关知识的培训,提高自我专业素养、同时应建立反馈机制,从而及时发现诱发血培养污染的危险因素,同时,护理人员应延长采血部位消毒时间,改进采血操作,其原因在于消毒效果与消毒时间之间存在一定的关联,比如碘伏发挥灭菌作用需要1.5 min-2.0 min。

本研究中2014年-2016年血培养污染率逐年下降,其原因在于我院近几年对护理人员进行血培养相关知识的培训工作,促使采血操作规范化,有利于降低血培养污染率,避免延误ICU患者的治疗。其中,培训前,70名护理人员相关知识考核成绩为(75.39±5.69)分,显著低于培训后的(95.41±6.20)分,差异有统计学意义(P<0.01)。

总之,血培养标本采集发生污染可能与护理人员未熟练掌握血培养相关知识、采集血液标本未严格遵守无菌操作规则,未严格消毒采血部位,以及采集血液标本中存在不规范情况有关,需加强相关知识的培训,护理人员应严格遵守无菌操作规程,在血液标本采集过程中避免不规范操作,有利于降低血培养标本采集污染率,降低不必要的医疗成本,促进临床抗生素合理应用。

表1 血液标本培养污染年度分布

[1]张丽梅.基层医院血培养标本采集体会[J].长江大学学报(自然版),2014,11(36): 188-189.

[2]王亿红,刘仙利.新生儿血标本污染率高的相关原因分析及护理对策[J].内蒙古中医药,2015(2): 174.

[3]陈明明,张小明,郭鹏豪.儿科血培养标本污染情况调查与分析[J].中国临床护理,2014,6(6): 491-493.

[4]徐钟秋,沈雪萍.儿科血培养两种采集方法标本污染比较分析[J].护士进修杂志,2014,29(11): 1046-1047.

[5]黄有平,李珺.血培养检出病原菌分布及双份血培养法的价值分析[J].国际检验医学杂志,2015,36(20): 2994-2996.