清末民初一个基层官员的司法实践探微

——以《塔景亭案牍》为解读中心

2017-11-21洪佳期

洪佳期

(华东政法大学 法律学院,上海 200042)

清末民初一个基层官员的司法实践探微

——以《塔景亭案牍》为解读中心

洪佳期

(华东政法大学 法律学院,上海 200042)

《塔景亭案牍》记录了江苏省句容县县令许文濬1908年至1913年间的案牍文书,许文濬所在衙门从传统的行政兼理司法机构向近代的独立司法机构转变,诉讼程序的改革,让句容县民在维护自身利益的道路上有了不同的直接感受,许文濬从知县、县长到县知事的变动,虽然对新式司法有质疑抑或“偏见”,但在审判中还是体现出新程序的影响。当然,无论许文濬还是百姓仍习惯于传统社会的行政长官主掌一县之政。

清末民初;基层官员;《塔景亭案牍》;司法实践

一、问题的提出

《塔景亭案牍》①主要记录了江苏省句容县县令许文濬1908年至1913年间的案牍文书。这一时间正是清末民初社会剧烈变动期,传统机构的行政兼理司法向近代社会的独立司法体系转变,在这过程中,县衙作为基层组织机构是如何完成功能转换,甚而行政长官兼理司法成为民国时期基层司法未能改变的制度存在,无论是审检所、县知事兼理司法,还是县司法公署、司法处的设置,都在显示这一现状。而自清末民初开始至北洋政府时期实行的县知事兼理司法制更是备受学者关注。②该制度违背司法权与行政权分离的原则,常为人所诟病。但不少学者期望站在更为客观的角度上看待这一制度,如有学者指出:“自古以来,衙门审案天经地义,这一习惯性势力并没有随着清王朝的覆灭而退出历史舞台。相反,由于该制度所赖以存在和发展的基础十分坚固,在广大地域内其存在和发展的社会政治条件仍然完备。”[1](P280)也有学者更是认为这一制度是当时社会政治精英所期望以西方为蓝本或者出于富国强兵之愿望,而进行的制度设计及其实施,“有时也不能不被当时的社会政治环境所左右,出现某些摇摆甚至倒退都是正常的事情,县知事兼理司法制度正是体现出这种倒退。”[2](P12)随着大量司法档案的发现、整理、出版,资料繁杂、浩如烟海,对于学术研究者来说是幸运亦是痛苦,是机会亦是挑战。如何解读档案、如何选取研究视角,都非易事。对县知事的审判进行研究,可以了解中国县衙基层政权的功能转换过程,也方能澄清中国古代审判制度尤其是基层审判和民事审判是如何与近代西方审判制度相衔接。[3](P4)但问题在于1914年4月5日《县知事兼理司法暂行章程》刚颁定,而《塔景亭案牍》收录的“通告”、“指令”和“庭判”时间截止于1913年。从县知事对司法审判的角度考察,似乎没有足够的资料提供支撑。加之一个内陆县的社会与法律变化也恐怕不是“日新月异”,但清末民初的司法变革和程序变化在卷八至卷十的“庭判”中有显证。传统中国对程序的关注甚少,更遑论如西方法律史上奉行的“程序先于权利”原则,但近代中国的变化无论是基于“挑战——回应”发展模式还是“内在发展”需求,变化修律毋庸置疑,对程序法的认识不再纸上谈兵。

“程序先于权利”,是现代法学研究者耳熟能详的法重要法律原则之一,“没有程序就没有正义”成为现代社会奉行的法治理念。与此相比,中国传统社会向以“社会秩序至上”为法律追求的终极目标,“重实体而轻程序”自然成为传统中国法律的基本特征。但历史的轨迹却不再是惯性发展,面临“三千年未有之变局”、处于“外忧内患”之下的清政府颁布了变革谕令,法律作为上层建筑发生急剧变化,随着修律的逐渐开展,传统法律体系趋于解体,在一系列法律陆续颁行后,构建成以“宪法、刑法、民法、诉讼法”为主体的近代法律体系。1911年的革命加剧清廷大厦将倾之败局以致灭亡,民国建立意味“政统”的更新,“法统”上却延续前清。正值这一社会变迁与法律变革之际,作为法律实践的司法活动,是如何体现这一历程?作为基层司法活动的主持者,从知县到县长、县知事,又是如何适应新的司法行政角色?程序的变革在多大程度上影响权益的保护?基于此,本文以该区域性案牍为研究文本,主要对1909~1913年间句容县许文濬司法审判活动进行实证考察,以探讨程序变革与权利保护之间的关系问题而展开。因囿于文本、区域、时间段的有限性,对该问题的探讨难免流于浅显、粗疏。

二、清末与民初案件的比较分析:《塔景亭案牍》“庭判”为文本

《塔景亭案牍》“庭判”有7卷,记录了1909年至1913年8月间的案件366个③,从卷四第1案“周笃贵控周孝运等”至卷八第17案“潘何氏控潘志镛”,共235个案件;从卷八第18案“王绍庭”④卷十第38案“汤施氏”,共131个案件。

卷四至卷八(前17个案件)的“庭判”237个,按照现代案件类型的分类,虽然有些案件并非严格意义上的民事案件,刑事案件中一部分亦属现代社会的“违反治安处罚”或涉及“羁押”、“拘提”等程序违法案件,但为分类便利计,仍按民事、刑事大致区分。清末所录“庭判”有235个,分婚姻纠纷类、家庭继承纠纷类、买卖租佃契约等财产纠纷类以及水源地基坟地公共通道等纠纷类,此四类纠纷“庭判”有152件,轻微刑事案件83件,有盗窃、诱拐、欺诈、勒索等,但情节一般比较轻,如“林亨泰控林亨需”案,仅是控告林亨需窃其酒桶锡锅,许知县判曰:“区区酒桶锡锅,即使借用不还,亦何必鸣知地保?又何必指为窃取,控诸捕衙?”判其拿县谕向兄要回锅桶,“不准涉讼”。

民初以后的“庭判”共131个,所录案件与清末所录案件有较大区别,除家庭赡养类、财产纠纷类、公共通道或相邻权纠纷类案件的43个“庭判”外,其余大多为刑事案件或者涉及程序的裁决,有88件之多,除了与前列类似的盗窃、诱拐、欺诈、勒索等案件外,还有不少案件是涉及“盗匪”、“抢匪”而“就地正法”的,如“曹标著处斩枭示,以寒匪胆而定人心”[3](P185),“杨九著即处斩枭示于天王寺之前”[3](P186),“韩志洪著照军法立予枪毙”[3](P187),“左纪海著即立毙站枷”[3](P189),等等。

类型清末民初民事案件婚姻类案件聘娶、离婚、重婚161家庭、继承类案件赡养、抚养、虐待、分家、立继、遗产4818财产纠纷类案件买卖、赎典、借贷、抵押、租赁、租佃6212公共水源、过道等侵占类案件塘坝水源纠纷、公共过道之争、侵占田房坟地树木农具等2612总计15243刑事案件细事起衅、斗殴、窃盗、匪徒拐逃、欺诈等8388总计235131

表1:案件数量统计

案件数见上表1。两者案件类型存在差别,其原因也许有多种,如民初的刑事案件占较大比例,原先占很大比重的家庭、立嗣和财产纠纷的案件减少,其原因自有当时社会激荡、人员流动较大等因素,亦与收录案件时段较短相关。相比之下,变化较大的则是案牍判语中出现了新的用词,程序有不少改变,似乎“审判观念”的变化亦贯穿其中。

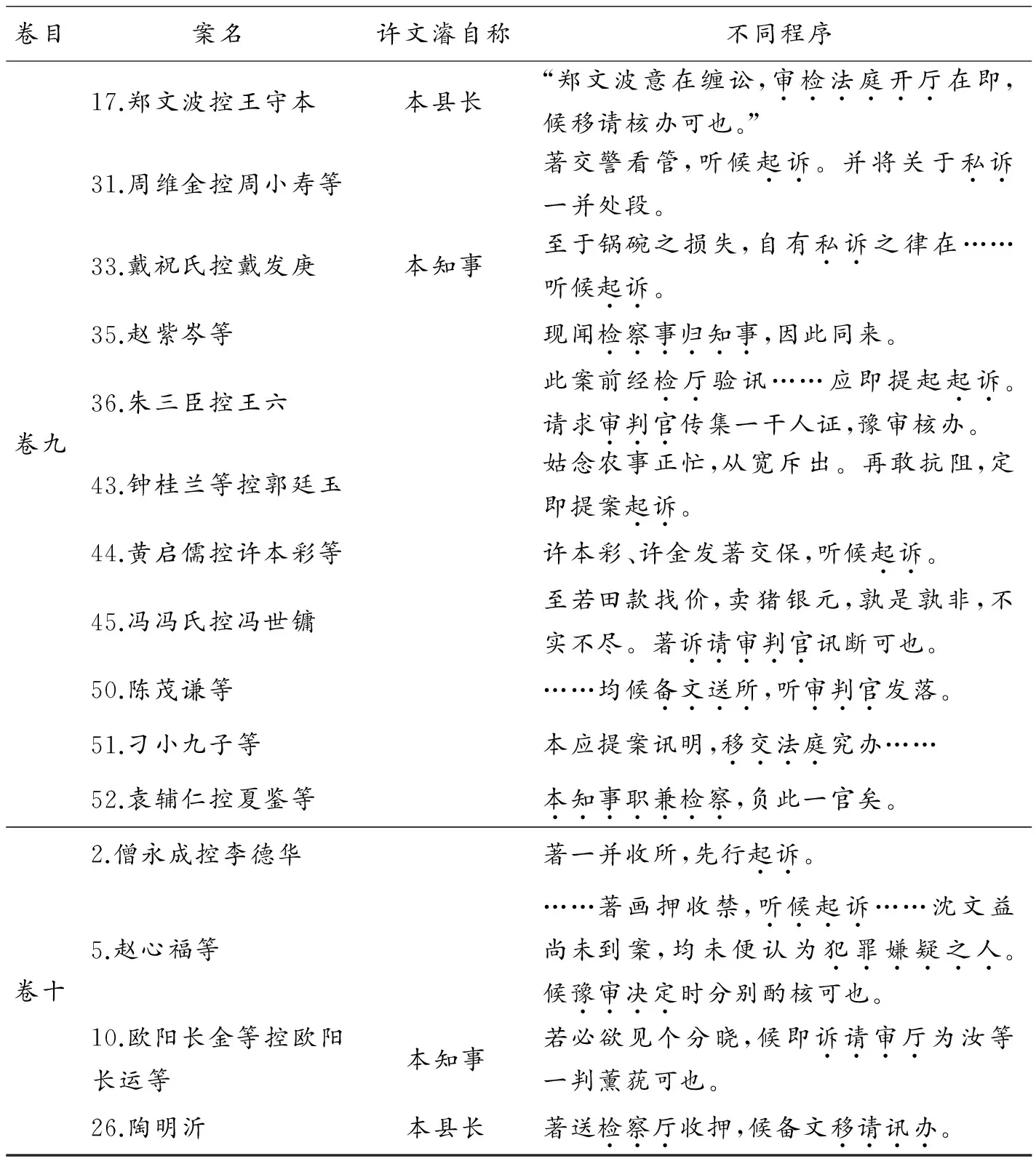

案件的主审许文濬不再如之前自称“本县”,而是“本县长”、“本知事⑤”等,在具体案件中,有着“审检法庭”、“起诉”、“私诉”等近代司法机构和法律术语,具体可见下表2(加上着重号)。

卷目案名许文濬自称不同程序卷九17.郑文波控王守本本县长“郑文波意在缠讼,审检法庭开厅 在即,候移请核办可也。”31.周维金控周小寿等著交警看管,听候起诉 。并将关于私诉 一并处段。33.戴祝氏控戴发庚本知事至于锅碗之损失,自有私诉 之律在……听候起诉 。35.赵紫岑等现闻检察事归知事 ,因此同来。36.朱三臣控王六此案前经检厅 验讯……应即提起起诉 。请求审判官 传集一干人证,豫审核办。43.钟桂兰等控郭廷玉姑念农事正忙,从宽斥出。再敢抗阻,定即提案起诉 。44.黄启儒控许本彩等许本彩、许金发著交保,听候起诉 。45.冯冯氏控冯世镛至若田款找价,卖猪银元,孰是孰非,不实不尽。著诉请审判官 讯断可也。50.陈茂谦等……均候备文送所 ,听审判官 发落。51.刁小九子等本应提案讯明,移交法庭 究办……52.袁辅仁控夏鉴等本知事职兼检察 ,负此一官矣。卷十2.僧永成控李德华著一并收所,先行起诉 。5.赵心福等……著画押收禁,听候起诉 ……沈文益尚未到案,均未便认为犯罪嫌疑之人 。候豫审决定 时分别酌核可也。10.欧阳长金等控欧阳长运等 本知事若必欲见个分晓,候即诉请审厅 为汝等一判薰莸可也。26.陶明沂 本县长著送检察厅 收押,候备文移请讯办 。

表2:法律术语变更

从以上案件可见,这一时期已有审检庭的存在,也已开始筹办“审判厅”。需要提起公诉的刑事案件要移送。如卷九第18“郑文波控王守本”案、第26“高马氏”案、第45“冯冯氏控冯世镛”案、第50“陈茂谦等”案等。亦在判词中区分刑事诉讼即“公诉”与民事诉讼即“私诉”,如卷九第36“朱三臣控王六”案、第33“戴祝氏控戴发庚”案、第31“周维金控周小寿等”案等。而且,在判词中还出现了法律新词,这在之前的案卷难见其影。如卷九第4“纪兴广控刘金标”案中“本县长将执法以绳”,第26“高马氏”案的“况犯罪成立必以事实为原则,又非可以法律绳之也”。这些变化与当时司法改革、诉讼法的制定相关,下文即就此问题进行论述。

三、案牍中许文濬的诉讼审判观

光绪三十二年(1906),出使各国考察政治大臣戴鸿慈上奏折,论及司法与行政分立问题,指出“司法实兼民事、刑事二者,其职在保人民之权利”,强调裁判不宜与地方官各为一职。光绪三十三年(1907)进行官制改革,大理寺改为大理院,是全国最高终审机关,配以总检察厅。宣统元年(1909),“先后颁行各省城商埠各级审判检察厅编制大纲,及法院编制法,专设司法机关,掌理民刑诉讼。”[4](P7)实行四级三审制,即大理院、高等审判厅、地方审判厅和初级审判厅,对应中央、省、府、县四级行政区划,各级均配以检察厅。但至清朝覆灭也未能普遍设立初级审判厅。民国初年山东、江苏一些省份开始积极筹设初级审判厅,因袁世凯及各省都督的反对,全国初级审判厅筹设遭到阻碍,实际上地方厅和初级厅,除首都省会商埠外,各处多未筹设,另设审检所,以为过渡。1912至1913年间,“各县未设法院者,于县公署内附设审检所,置帮审员一人至三人,掌理本县之一切初审案件,及邻县审检所初级管辖之上诉案件。关于检察事务,由县知事掌理之。”[4](P16)1913年2月颁行各县帮审员办事暂行章程,但很快废止。有的县要比国家规定的略迟些,如有学者分析奉天省顺义县似乎没有推行审检所制度,而且县知事兼理司法也比国家颁布的1914年章程要晚两年。[5]

1914年袁世凯上台,4月5日出台《县知事兼理司法事务暂行条例》⑥,规定凡是未设法院各县之司法事务,委任县知事处理,县知事审理案件,得设承审员助理,承审员审理案件,与县知事同负责任。裁撤初级厅,废止了审检所。1915年9月13日,司法部规定凡是关于轻微案件属于初级管辖范围,不分民事刑事概归承审员独自审判,并负完全责任。此外还有一些地方“非县知事而兼理司法的”,如县佐兼理初级管辖民刑案件、四川抚边等处屯务委员兼理诉讼等。[6](P13)全国各地初级审检厅撤废殆尽。

《塔景亭案牍》收录的是许文濬担任江苏句容县知县、县长、县知事期间,自1909年至1913年9月间的判词、指令、通告等,反映的是其在《县知事兼理司法事务暂行条例》未颁布之前担任一县之长受理司法案件、处理相关行政司法事务的实况。从案牍中可看出,1913年的江苏句容县已开办检察厅和审判厅,这三者的关系在案牍中隐约可见。卷九“17.郑文波控王守本”案称“审检法庭开厅在即,候移请核办”[3](P214),“26.高马氏”案已是“高马氏交保,候移检察厅核办”[3](P219~220),此后,不少案卷中出现“听候起诉”之语,该程序应是检察厅负责侦查、起诉之职,然后由县知事审理。检察厅应是短暂的存在,如一些案件称之“前检厅验讯提犯”[3](P249)、“经前检察厅验明”[3](P246)等。后来又设“审判厅”,而把起诉之事归于县知事[3](P228),审判之职由审判官担任[3](P226~227)。许文濬作为一个晚清知县,到民初的县长、县知事,是如何应对其职权的变动?又是如何看到这些诉讼审判程序的变化?是适应还是抵触?是欣赏还是鄙夷?程序的变化与权利的维护之间又有何关联?以下仅从这些通告、指令和庭判中一窥究竟。

许文濬作为一方县令,可谓勤勉,在其案牍自叙中有言:“莅官之日,有如受雇之工匠,计日课程,不敢一刻罢手。久之遂积成卷帙”。江宁府因其理案“勤能可嘉,应详记大功二次”。在百姓眼中亦是受民爱戴的“父母官”。无论是对己,还是对治下黎民百姓,许文濬表现出来的是一个“清勤慎”的传统县官形象。卷五“13.吕有才等”案的判词开篇即言:“县官于人民,犹父兄之于子弟也。本县于自家子弟爱之甚,教之读书,教之习字,循循诱导,不使一日抛荒。若不读书不习字,一味游戏,训诫不听,则夏楚随之,恐误之也。”因而“告者谆谆”,“姑从宽免”,若“听者藐藐”则予惩处,“再延严办不贷”。[3](P97)一个深受儒家思想熏陶的传统县官形象跃然纸上。许文濬从清末的知县到民初的县长、县知事,其职权发生变化,其骨子里仍是深受传统儒家文化熏染的“父母官”,“本应分别惩处……第念谊属同圩,终久还须共事,不忍出以严厉,致令断决感情”[3](P192),“本县长衡情酌理”等。但毕竟时事已异,对于已经法律改革后的句容县司法审判,许文濬有其自己的观察和评论,这无疑是一个旧官僚在经历新事物时的直观体验。而从另一侧面也能看出法律程序的变化对于其维护的权利有何影响?

清末民初的司法改革,其核心在于确定“司法独立”基本精神,为此颁布《法院编制法》《各级审判厅暂行章程》,改变传统社会的行政兼理司法弊端,但法的制定与实施之间的差距立显,全国普设法院,资金、人员缺一不可,如果资金可筹,但法律专业人员的培训完成却需要一个较长周期,更遑论丰富的司法审判经验。初期以在公署内设审检所作为过渡,之后公布县知事兼理司法事务,“回复行政司法混合制度”[4](P16)。许文濬对于县知事无刑事处罚之责与司法独立关系问题表达其意见,为此特地上书江苏民政长省长应德闳:

“……自司法独立,而知事失其职矣。职失则权于何有,无权则知亦何济。知事云者,县事即家事,无一事不当知,即无一事不当问,句邑自审检设厅,合县讼辞,知事不复预闻。小民无知,听断一有不平,则要求辨正之请,纷至沓来。而知事一方面应办之要政,转致呼应不灵。譬诸居家父教不严,家必不振。无他,威不立则令不行也。一自知事职兼检察,情势遂迥然不同,民情亦大可见矣。知事所以为此言者,非谓刑事诉讼必应归诸知事,而司法之不可以独任也。法院之中,何尝无人材,亦何尝无通达和平之士。惟专精律令者,束发受书,即入学堂;才出学堂,即就考试;考试获隽,即入仕途平日于村会社盟罕有交涉,世变之离奇诪幻又少见闻。法令固无不谙,钩距非其所习,能不能有非可以相强者。侧闻近日议者,有主张两厅专设之说,愚窃以为不然。县官兼检查之权,则百端之废弛无不举;法官司审判之柄,则两造之曲直无或淆……”[3](P19)

在许文濬看来,无论是知县还是县知事,皆“品位不崇而职权特重”,是民之父母,威不严则令不行,而且县官是以父母官之名,“爱护之见存,而侦查之事核”,“法官以风宪公署之尊严,则世故人情之念少,而循名责实之意多”,两者性质不同,观念各异,因而许文濬发对主张“司法独立”而专设“检察厅”和“审判厅”,如此“舍兼收之效而务独立之名,非剂平之政也”。从其案牍中亦可看出他的具体主张与实践,如卷九“51.刁小九子等”案,许本全在刁小九子父母双亡之后,以收养为名,收割其家黄豆,并搬走其家里器具物什,而且将其弟价卖,小九子左腿受伤,无处容身,流落行乞。许文濬在斥责许本全“豺狼之心,犬豕不食”之后,认为“本应提案讯明,移交法庭究办”,但“既据张洪吉声称情愿妥为调处”,遂责令许本全将价卖其弟的银十元和黄豆器具物什等估价银子还给小九子。不再移交法庭审理。又如卷十“10.欧阳长金等控欧阳长运等”,许文濬判曰:“今为汝等明白开导,如果就此罢休,本知事亦可法外变通。若必欲见个分晓,候即诉请审厅为汝等一判薰莸”。按规定程序应移送审判厅审理,但许知事仍习惯于当场调处,“法外变通”,以尽传统知县“父母官”之责。以高效息讼应对农忙,以劝谕调解应对亲邻,以小惩大诫应对刁顽,以天理人情应对乡民,这是传统社会基层官员处理田土户婚钱债“细事”的表现和态度,许文濬在新形势下,虽然要依从新制度新程序,但旧有的处理方式无法革除,而且对于百姓来说,无论是县衙还是县公署、县政府,皆为驭民、治民之所,“县老爷”仍是一县至上威权所在。因为“在当时人之心目中,地方官除为人民排解纠纷,平亭曲直,诛锄强暴,安定社会,其他庶政,皆未节也”[4](P4),“家事”在“本县长心目中则认为职分内应问之事”[3](P245)。清末民初社会亦是如此,这是许文濬上书时所强调的,亦是许文濬视其理所当然的。

抱着上述观念,许文濬亲身感受当时的修律和司法改革成果。根据光绪三十四年(1908)编订的《大清新刑律》,废除笞杖身体刑,改之为罚金或拘役。宣统二年(1910)新刑律与暂行章程同时公布。民国初年,删除前清新刑律中与国体相抵触各条,暂准援用,称为《暂行新刑律》,许文濬就认为笞杖刑等废弃对于惩罚顽劣收治安之效不力。“笞杖之刑,清季已颁禁例。然在直鲁豫皖各省,对于强悍难治之区,间亦仍循旧辙。惟江浙州县,遵守新章,而民情则渐形恣肆。”若是在三五年前,则拘押予以笞杖,交通要道实行枷号示众,“一惩而百警,廛市肃然矣。今若提议及此,不以为妄即以为愚。如竟见诸实行,则违法之弹劾立至。”[3](P17)案牍中,卷八之前,屡见判罚“重笞三百”、“重责三千”、“掌嘴”、“掌责”、“朴责”、“联枷示众”、“枷示”等,对于匪首盗徒是“处斩枭示”“立毙站枷”等,卷八“26.秦文焕”案仍判“枷示头门一个月,限满发落”,此后案牍中已不见“枷号”之罚,卷九卷十案牍中,除个别有“掌嘴”,其余已不见了,多为“听候起诉”、“传案质讯”、“务获究办”等,处罚多为“罚金”,即使是当事人“坚称情愿受笞,求免罚金”,许文濬也不如其意,“姑宽,减为两元”。[3](P240)对于如何应对乡邻琐事和家庭官司,许文濬更是提倡无须明辨是非,如卷九“22.夏英祥控夏吴氏”案,“昨日到庭,以为得罪阿婆,背夫逃走,民政长定将这贱人打他一个落花流水。乃本县长所见则不然,此等家庭口角,又是模糊官司,既无曲直可言,又何是非之足判。”

许文濬不仅是对其自身职权的被分离持有疑义,即便对于新式法院也持怀疑、批评的态度。如卷九的“35.赵紫岑等”案,赵紫岑是案件证人,农忙期间迟迟未到法庭作证,而处加倍罚金。许文濬在判词中感叹曰:“旧法重供亦重证,今法重证不重供,而对于证人乃亦有鐶罚之法焉。夫证人而颠倒是非,罚可也。供辞而含糊吞吐,罚可也。今仅仅迟到而乃倍蓰以罚之,前者都人士指称城西法院遍地黄金,为西方极乐世界。而在涉足讼庭者,则惴惴焉生恐怖心矣。”[3](P223)卷九“52.袁辅仁控夏鉴”,诉看守所所长夏鉴劝告被告之父贿赂审判官,以释放其子。许文濬感叹曰:“一所长之威乃至此乎?邑人谓句城西边暗无天日,不图毒雾弥漫,至今尚未消灭也。本知事职兼检察,负此一官矣。”[3](P228)卷十“33.邹尚义控王连庚等”案,许文濬认为“所贵乎有法庭者”,其贵在于“用法如秤”,不因钱财之轻重,该案邹同庆被王连庚等三人殴毙,证据分明,并已经前检厅“验讯提犯,究办在案”,但死者邹同庆的父亲邹尚义却诉称“前月审判官传讯后,即令退下,就有承发吏周春波”让其到收呈处,在一张纸上画十字,交洋钱二百六十元,告知回家给儿子办理丧事,凶手自会办的。不料王连庚等人却释放回去了,因而告状。许文濬不禁再次发出喟叹:“嗟乎!句城西偏真是黑暗世界!”[3](P249)不过,民国初年试办审判厅的成效如何,是否如许文濬所言,尚需更多资料予以印证。同样的是,县知事兼理司法存在的诸多弊端和问题,更需县级审判档案或案牍文书予以验证和分析。

四、余论与不足

从以上分析可见,无论是许文濬还是百姓都习惯于传统社会的行政长官主掌一县之政,关乎人命的伸冤、重盗的缉捕归案,抑或家长里短纠纷的解决,仍仰仗一县之“父母官”,但清末民初诉讼程序的改革,还是让句容县民在维护自身利益路上有了不同的直接感受,许文濬虽有质疑抑或“偏见”,但在审判中还是体现出新程序的影响。如原来常以“重责”结案的方式已甚少见,侦查、公诉与审判的分离,一定程度上改变原先县官“一手抓”的模式,已有各自约束之意,这在一些案件中也能微见端倪。当然,这只是江苏省句容县1909至1913年清末民初的案牍分析,程序的改变毋庸置疑,但在这新程序之下,权益是否能够得到维护?或者司法正义是否得到实现?或者多大程度上得到实现,或者是否如吴永明教授所认为的:“在基层司法组织中,新程序的执行受到较大的限制,有法不依、执法不严的现象遍布各地,从而使此一时期司法正义的实现,出现上下分层乃至是断层的现象”[7],仍有待更多档案资料的挖掘和宏观、微观之考察。

此外,《塔景亭案牍》同时也是一个观察“县知事兼理司法”问题的窗口,县知事兼理司法是传统社会的行政机构兼理司法向近现代社会的独立司法体系过渡的产物,不论是最初的审检厅、县知事兼理司法,还是后来的县司法公署、县司法处,均是在司法独立上开一个口,即对县司法权的限制,但都无法完全实现从县级权力中剥离出司法权,对县行政权兼理司法或对司法权的干预未能解决。那么如何看待这一制度?从司法独立上看,县知事兼理司法自然是一种显而易见的破坏,从时人的评议来看,自是弊端百出,那么如此境地之下,行政官员兼理司法又是如何在历史中的延续?《塔景亭案牍》虽然是记录了1913年8月之前的案件,距1914年暂行条例的颁布仍有一段时间,但还是可以该案牍为考察点,理由有二:一是1914年暂行条例的颁布应是对当时社会现实的承认,二是政权的更迭并不意味着社会基层的颠覆,立法的改变并不意味着司法的“与(立)法俱进”。

《塔景亭案牍》收录案件的时间恰逢清末民初这一社会转折时期,对该案牍的研究有其价值。但不可讳言的是,无论是从许文濬的依循传统官员“情理”审判还是新程序下的“执法以绳”的审判考察,或是从县知事兼理司法角度去探讨,均难免有其局限性,个中原因有案牍文本的单一,研究区域、时间的有限,社会状况的缺乏等,都使这一探讨有“管蠡窥测”之嫌,不过随着更多的司法档案整理和社会历史资料的丰富,相信对此会有更为深入、细致的探讨和研究,对这一时期的立法和司法予以客观评价亦会是水到渠成之事。

注释

①许文濬.塔景亭案牍[M].俞江点校.北京:北京大学出版社,2007.俞江教授在其“导读”中对该案牍有总体上的阐述与分析。另参看李贵连,俞江.清末民初的县衙审判——以江苏省句容县为例[J].华东政法学院学报,2007,(2).

②专门讨论县知事兼理司法问题的论文有:韩秀桃.民初时期兼理司法制度的内涵及其价值分析[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),20039;魏光奇.走出传统:北洋政府时期的县公署制度[J].史学学刊,2004,(5).

③案件数是案前编号(系点校者加)进行统计所得,不过有的案件名虽为两个,实可归于一案,如卷七“6.许瑞思等控傅友斋等”与“7.傅友斋”,卷九的“58.李黄姑”与“59.李仲良”,卷十“20.朱玉美”与“21.朱玉美控汪士成”,等等。还有的案件断结延时较长,如卷七的“31.笪教耕控笪教文等”与卷八的“6.笪教耕控笪教文等”.

④从此案开始,许文濬多称自己“本县长”或“本知事”,而不是之前自称的“本县”,可知该案时间应是民国元年以后.

⑤1912年11月26日袁世凯以大总统令的形式,规定各省府厅州县官名一律改称知事.

⑥1914年的《县知事兼理司法事务暂行条例》在1921年7月19日和1923年3月17日两次修正。南京国民政府1927年8月12日颁布实施《修正县知事兼理司法事务暂行条例》.

[1]韩秀桃.司法独立与近代中国[M].北京:清华大学出版社,2003.

[2]张德美.从公堂到法庭——清末民初诉讼制度改革研究[M].北京:中国政法大学出版,2009.

[3]许文濬著,俞江点校.塔景亭案牍[M].北京:北京大学出版社,2007.

[4]汪辑宝.民国司法志[M].北京:商务印书馆,2013.

[5]唐仕春.北洋政府基层司法与行政的分离:以顺义县法庭建立为中心[J].中国社会科学院近代史研究所青年学术论坛,2004.

[6]陶汇曾.中国司法制度[M].上海:商务印书馆,1926.

[7]吴永明.民国前期刑事诉讼法制变革述论[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2004,(5).

[责任编辑:杨超]

2017-09-02

洪佳期(1972-),女,安徽歙县人,华东政法大学法律学院副教授,法学博士,主要从事明清法律史、近代司法史研究。

D929

A

1004-7077(2017)06-0089-07