送别爱笑的钱老

2017-11-20慕津锋

慕津锋

中国现代文学馆

上图:钱谷融先生

9月28日晚上10点53分,我突然收到上海作协好友发来的一个微信视频,看到标题后极为震惊——《澎湃讯:著名文艺理论家钱谷融先生9月28日晚在上海华山医院逝世》。这怎么可能?昨天下午,我还跟华东师大的文贵良教授通过电话,商议2017年10月27日至28日,中国现代文学馆与上海作协、华东师大一起在上海联合举办“庆祝钱谷融百年华诞暨学术思想研讨会”的相关事宜。文教授在电话中只是提到钱老最近身体有些不适,并没说有什么大问题。联合举办的事情昨天下午各方沟通得很顺利,文学馆领导也决定了参会的名单,我很快将名单发给了文教授。谁能想到几个小时后,钱老就这样走了。我看完微信,自己静静地坐了很久。

上个月初,我去上海出差时,还专门去华东师大二村家属楼拜访了钱老。那天因为我还有其他事情,到得比约定时间早了一些,大概是早晨8点半左右。当我走进钱老位于三楼的家中时,阿姨告诉我,钱老刚刚起床不久,让我稍微等一下。我抱歉地说我来得确实早了点,不好意思。可能是听到我们交谈的声音,钱老边穿衣服边走出来,笑着欢迎我这位来自北京的小友到来。我赶忙走上前,扶着钱老,陪他在沙发上坐下。钱老比前年我来看他时变化不大,还是那样精神,还是那样爱笑。钱老问我:“这次来上海还是征集作家资料吗?”我说:“是的。钱老,您最近有什么新作问世吗?如果有,您送文学馆几本,我们一定好好保存,传之后世。”钱老笑着指了指自己说:“我这人懒惯了,现在岁数大了,脑子也不行,基本上不动笔了。最近没什么新作。这次可能你要空手而回了。下次如果有,你来时,我一定给你们文学馆准备。”我握着钱老的手说:“钱老,谢谢您这么多年一直对我们文学馆征集工作的大力支持。”“那是应该的,巴老他们创办文学馆,我们这些人都应该支持的,我就是东西太少,不好意思哈!”钱老笑着说。“钱老,您可是著作等身,您太谦虚了。”

2009年初秋,钱谷融先生(前排中)出席上海市普陀区图书馆举办的知名作家捐赠手稿系列活动

那天上午,我陪钱老聊了一个小时,从巴金、王辛笛、师陀再到现在的徐中玉、李济生。当聊到师陀时,我专门向钱老询问了一些有关师陀的信息。我跟钱老介绍:前不久,我发现4章师陀残稿,根据查阅资料和自己的研究,这4章残稿应是师陀在1940年香港《大公报》发表的7章《争斗》和2章《无题》的剩余部分,根据内容比对和师陀资料查询,这4章应该在当时就已经创作完成。不知什么原因,师陀晚年自己认为这部没有创作完成,是部未完稿。师陀研究界也认为《争斗》是一部残稿。我把自己对这4章残稿的研究情况很详细地跟钱老汇报了一番。钱老很认真地听,当我讲完,他笑着告诉我,我的分析还是有理有据,这个史料发现还是很有价值的。钱老鼓励我继续坚持下去,文学史料的研究其实非常重要。钱老说:“师陀先生一直是中国现当代文学研究界没有特别重视的一个作家。对于他的作品研究,还是很需要加强的。”钱老跟我说,他跟师陀来往并不算多,记忆深刻的大概是80年代初,他们一起到北京参加过一次会议。那次,他们被安排在一个房间,趁这机会他们有过一些谈话。之后,回到上海,也只是在一些会议上有过见面,他自己对师陀也不是很了解。

钱谷融先生漫画(罗雪村作)

我和钱老相识十多年,有许多交往,其中有一件“换稿”小插曲让我一直记忆深刻。那是2002年初,我去上海征集作家文物文献资料。当我来华东师大拜访钱老并表明来意时,钱老很痛快地拿出一部手稿交给我,让我带回中国现代文学馆。我当时别提多高兴了。随后,当我提出一会儿想去拜访徐中玉老师时,钱老热情地为我打电话,将我介绍给徐中玉老师,说北京中国现代文学馆一位姓慕的同志一会儿要来拜访,想征集上海作家的手稿、书信等资料。我按照钱老的指引,顺利来到徐中玉老师家时,徐老已在门口等着我了。我在徐老家坐下没多久,钱老的一个电话打了过来,他问徐老:“小慕同志还在不在家中?”徐老说:“在呀,我们正在聊天。”钱老在电话中说:“你让小慕等我一下,我马上过来。”没过一会儿,钱老便气喘吁吁地赶了过来,我忙起身相迎,问:“钱老师,您有什么事吗?”钱老极为认真地说:“不好意思,小慕,我刚才给你的稿子,你能还给我吗?那部稿子,我还有用。我拿了另外一部稿子送给文学馆,你看可以吗?”我笑着说:“没问题,钱老师,只要是您的稿子,都没问题。您不用特意跑过来,您在电话里告诉我,我一会儿就给您送去。”“不用,不用,我刚给你,就要你还给我,实在不好意思,现在人上了岁数,脑子不大记事。请你见谅哈!”钱老说完就将一部名为《蜻蜓》的稿子交到我手中,将那部我都还没来得及打开看,也不知道是什么名字的稿子拿了回去。这件事虽然过去了15年,但不知为什么,我依旧记得很清晰。

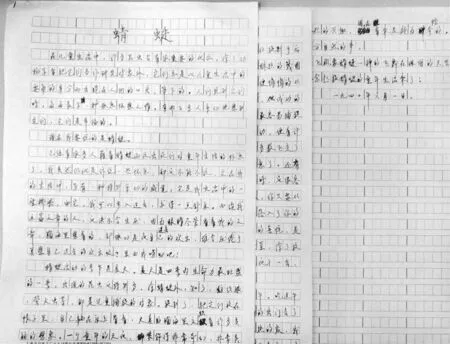

今天,我重新走进手稿库,把这部《蜻蜓》的稿子拿了出来,静静地翻看着,这是一部誊写的稿子,结尾处标明创作于1940年6月1日,讲述的是孩子童年时代关于蜻蜓的美好记忆。有一个片段是这样的:

……蜻蜓活动的季节是夏天。夏天是四季中生命力最旺盛的季节,出现的昆虫也特别多。除蜻蜓外,知了、纺织娘、萤火虫等,都是儿童捕捉的对象。捉到了,把它们放在帐子里,自己躺在床上看着,天真的脑海里交织着许多美丽的想象。一个童年的天地,装点得非常奇妙,非常美满。但最使孩子们高兴的,还是捕捉本身。往往捉到手后,却又意兴索然了。

捉蜻蜓的器具是用一个缠满蛛丝的篾圈系在一根竹竿上,看见哪里有蜻蜓停息着,便悄悄地从背后把篾圈按上去,藉蛛网的黏力把它捉住,但成功的时候并不多。只有当蜻蜓在广场上漫天飞舞时,最容易捕捉。这时你只要跳入它们的圈子中,把手里的蛛网一挥动,便有许多蜻蜓纷纷落地。待你俯下身去把捉时,却又多数飞走了,只剩下二三只落入你的手中,但这已经够使你满意了。还有,当暮色苍茫,蜻蜓都已飞倦了而停息在草木上时,也很容易捉到。这时,它的感觉已不像白天那么灵敏,你只要从背后用拇指和食指轻轻地向它尾梢一捏,它便落入了你的手中,用翅膀挣扎几下后就屈服了。此刻,你的喜悦是在用任何其他方式得来的之上的。捉到后的处置,除了放在帐子里外,也拿来喂鸡。有时随便往什么地方一丢,便不管了。

记得我小时候捉蜻蜓最起劲的大概总是在正午时分。吃过午饭,大人们都要午睡。等他们刚一睡下,我便偷偷地出门去了。烈日在头顶射出灼人的火焰,大地像一盆炽烈的炭火。我找寻着,捕捉着,尽管遍体被汗浸透了,也满不在乎。对于捉蜻蜓会有这样浓烈的兴趣,今天看来似乎是难以理解的。但在孩子,这却是十分自然的事。……

钱谷融先生《蜻蜓》手稿

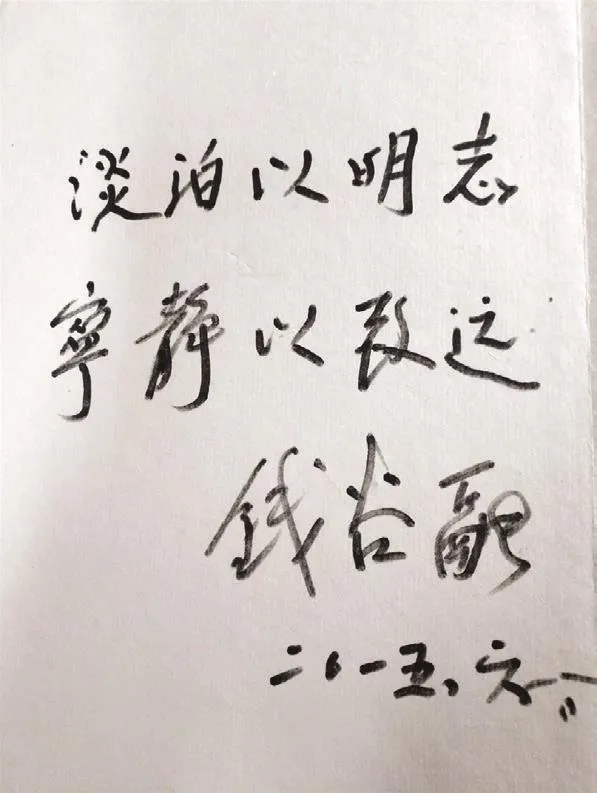

钱谷融先生给本文作者的题辞

这是一篇充满着童真与情趣的文章,读完后,我突然想:百岁的钱老也许在这世间真的是累了,走不动了,他想回家了,想回到他的童年,与那些可爱的蜻蜓一起嬉戏,他也许又想继续去找寻、去捕捉它们了。

2015年6月,钱老在上海家中为我写了一句话:“淡泊以明志 宁静以致远”。我想钱老一定是看出我身上的问题,以此句来警醒我。他大概是希望我这位晚辈在自己的人生路上,能够再安静一些,再淡泊一些,这样做事情,才可能会有所得。是啊,在这个纷纷扰扰的尘世中,我有时总会不由自主地迷失自己。钱老,您这句话我将会长久地记在心中,以一颗淡泊、宁静之心,脚踏实地地去追寻我的人生梦想。

钱老,一路走好!