钱先生谈他的几位贵人

2017-11-20韩星婴范家进

韩星婴 范家进

苏州科技大学人文学院/浙江工商大学人文与传播学院

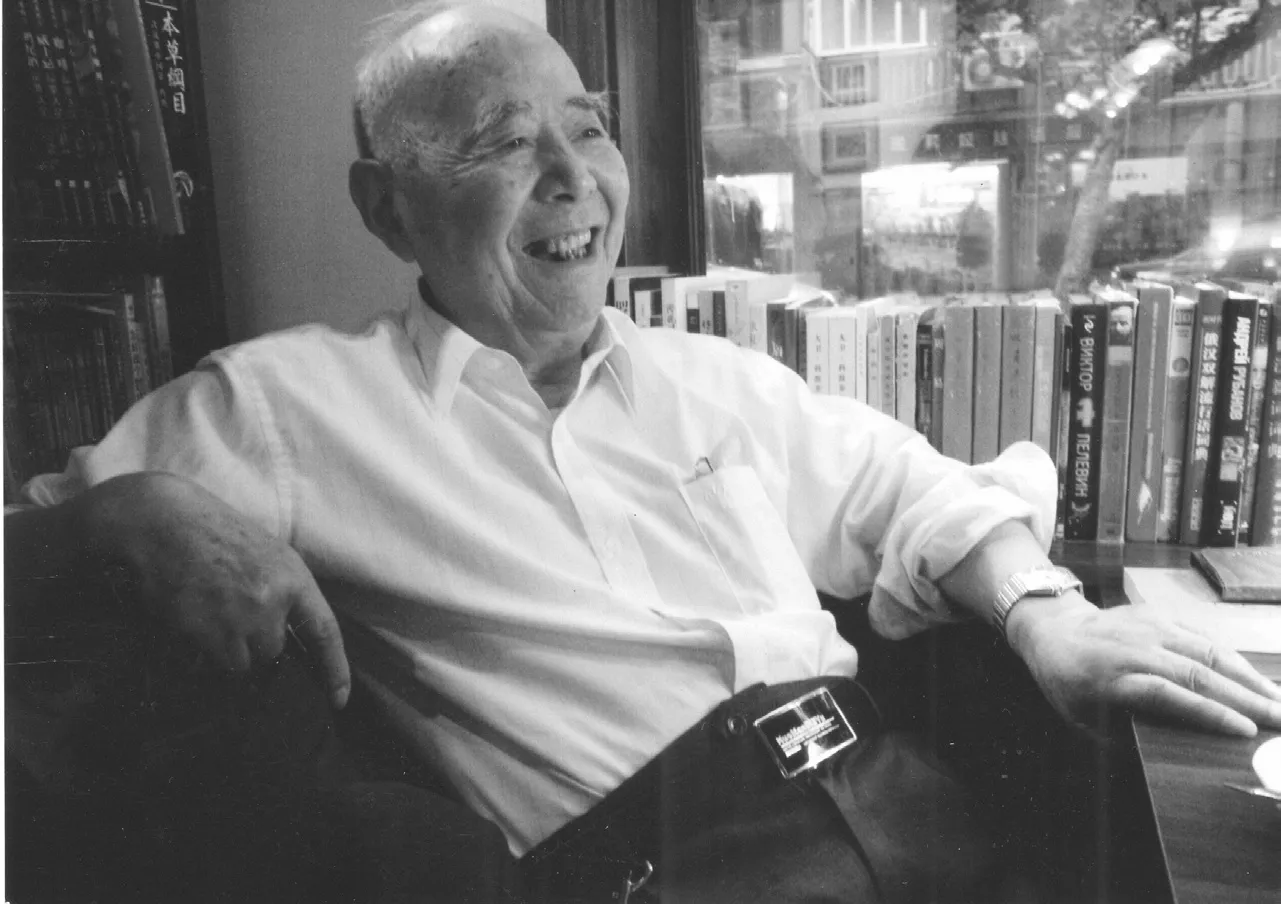

上图:钱谷融先生

中国现代文学馆在唁电中称钱谷融先生“生前是传奇,身后是传说”。确实如此。

曹老师

钱先生人生道路中第一个重大决定是在全面抗战时到后方继续求学。钱先生在《且说说我自己》中说:“因为家境贫寒,高中我读的是师范。师范学校不但不要交学费,还供膳宿。我考上的又是一所名牌学校——江苏省立无锡师范学校。这所学校的许多老师都是很有学问的,在中学教育界很有名望。因此亲友都为我庆幸,我自己也勤奋地学习着。1937年秋,我刚开始读三年级,九月间开学不久,日本飞机来轰炸,我们学校里也落下了炸弹,虽幸未伤人,但房屋毁坏了不少。警报解除后,师生纷纷逃离学校,战火也日益逼近,学校就此解散。我回到家乡,在母校南夏墅小学当了一段时期的代课教师。后来,昆山、青阳港等地相继失守,常州也岌岌可危。就在南夏墅小学的一位年长的老师曹梦梁先生(后来听说他是地下党员,在五台山一带的游击战中牺牲了)的带领下,我们一共十一个人结伴奔向后方。”

曹老师是钱先生的领路人。虽然他没有将钱先生带到山西抗日根据地,但是他带出的是未来的知名学者。如果没有曹老师,就不可能有日后的《论“文学是人学”》,遗憾的是曹老师没有能看到后来的这一切。

后来钱先生在《我的中学时代》一文中对曹老师的介绍要更多一些:“这时南夏墅小学的一位高年级老师曹孟(梦)梁先生,他是上海浦东人,年纪比较大,见多识广,平时很有威信。一天,他把我和其他几个正在高中读书的人召集起来,对我们说:看来,苏南一带是保不住了,我们决不能留在这里做亡国奴,一定要到后方去,继续为抗战出力。而且事不宜迟,得立刻行动。大家也觉得的确是非走不可了。于是就告别了家人,在曹先生带领下一同上路了。我们当时一共是11个人,大都二十来岁,我最小,只有18岁。曹先生最大,大概有三十多岁。后来听说他是个地下党员,我们到武汉分散后,据说他去了山西,在五台山地区的游击战中牺牲了。”

我们曾经问过钱先生,曹老师名字中究竟是“梦”字还是“孟”字呢?钱先生说,年代久远,他也记不清了。如果有谁了解这位曹老师,可以为这位抗日英烈作一篇传记,也好了却在天国的钱先生的一桩心事,说不定他们在天国已经会面了。

伍先生

钱先生《我的老师伍叔傥先生》一文这样写道:

我经常深切怀念我的老师伍叔傥先生,他是我一生中给我影响最大的一个人。伍先生是蔡元培先生当校长时的北大学生,与傅斯年、罗家伦等同时。1938年我考入当时内迁到重庆的中央大学,读的是新成立的师范学院国文系。一年级时不但没有本系的教师,连系主任都没有,只能与文学院中文系的学生合在一起听课。到二年级时,当时任中央大学校长的罗家伦才请了伍先生来担任我们的系主任。伍先生很开明,颇能继承蔡元培先生兼收并蓄的精神。他自己是爱好汉魏六朝文学的,戏说他治的是‘衰文’(苏东坡曾称韩愈‘文起八代之衰’),尤其善写五古。可他请教员,却能尽量罗致各方面的人才。先后在我系任教的有罗根泽、孙世扬、顾颉刚、乔大壮、朱东润等人。尤其难得的是,中央大学中文系一向是比较守旧的,只讲古典文学,不讲新文学。新文学和新文学作家,是很难进入这座学府的讲堂的。可伍先生完全不管这一套,我还在校的时候,他就请了曹禺等人来教课,请了老舍来演讲。我离校以后,他又请了杨晦、吴组缃、吴世昌等人来任教。伍先生曾在中山大学与鲁迅同过事,一向很敬佩鲁迅先生。听说他离开大陆后,一度曾去日本教书,教的课程中就有鲁迅。他懂英文,有时去他房间,看到他手里拿着正在读的往往是英文小说。还知道他常通过日本的丸善书店从国外购买书籍。他与外文系的楼光来、范存忠、俞大缜等先生时相过从,与历史系的沈刚伯,哲学系的东方美、宗白华等教授,往来尤其密切。平时跟我们闲谈,也常常是古今中外,出入文史哲各个领域,真是海阔天空,鱼跃鸢飞,其乐无穷。完全没有那个时代一些教古典文学的中文系教授那种严肃古板、道貌岸然的神气。

伍叔傥

他那时孤身一人,住在一间十分简陋的教员宿舍里。他不愿吃包饭,一日三餐,都是在馆子里吃的。好在那时教授的工资高,他又除了有时候要寄些钱给外地的两个孩子以外,没有什么别的负担。有时他上馆子吃饭的时候,也常拉我陪他一起吃,而且常常一同喝些酒。他喝酒不多,主要是为了助兴开胃。吃饭时,当然也是无所不谈,但他都只是即兴式的,随随便便地想到哪里就谈到哪里,从来没有预先存心要对我进行什么教育,更绝不摆老师的架子;甚至他连他是先生我是学生这样的观念也十分淡薄。他真率、自然,一切都是任情适性而行。他不耐拘束、厌恶虚伪。有时讥评起国民党的达官贵人和一些喜欢装腔作势、沽名钓誉的学者教授来,真是妙语如珠、穷形尽相,入木三分。师范学院国文系有一门必修课叫语文教学法,也许是因为一时请不到合适的人来教,也许是在他的心底里根本瞧不起教学法之类的课程,他就自己来开这门课。他在这门课上讲什么呢?讲《文心雕龙》,正正经经地讲《文心雕龙》。决不因为这门课程的名称是语文教学法,就生拉硬扯地在每堂课的开头或结束的时候搭上一点有关教学法的话头或事例,去装门面骗人,应付学校。他仰慕魏晋风度,却从不把魏晋风度挂在嘴上,可平日举止,确乎能比较地脱落形骸、适性而行。尽管所谓魏晋风度,即便是当年的竹林名士以及稍后的清谈胜流,在显幽烛隐的“科学的”解剖刀下,也难免会露出些不堪入目的本相来。伍先生自然也未必真能超然物外,胸无纤尘。但在那举世滔滔、满目尘嚣的黑暗年代,确有一些读书人能够耿介自守,不肯同流合污,为社会保存一点正气,这不也是大可令人欣慰的事吗?伍先生就是这些读书人中的一个。所以,他在学生们的心目中,不但十分可敬,而且是可亲可爱的。

我作为伍叔傥先生的弟子,由于年龄差距太大,我当时在各方面都太幼稚,无论对于他的学问,对于他的精神境界,都有些莫测高深,不能了解其万一。不过他潇洒的风度,豁达的襟怀淡于名利,不屑与人争胜的飘然不群的气貌,却使我无限心醉。我别的没有学到,独独对他的懒散,对于他的随随便便,不以世务经心的无所作为的态度,却深印脑海,刻骨铭心,终于成了我根深蒂固的难以破除的积习,成了我不可改变的性格的一部分了!

钱先生写了很多有关伍先生的文字,一直到92岁,还为伍先生的文集写了一篇长序。伍先生和钱先生之间产生的,就是学习心理学中的所谓“皮格马利翁”效应。钱先生不论在什么年纪,写伍先生时总还是一个青年学生的心理和眼光。其实伍先生当时在中央大学,是出了名的“不懂经济”的教授。工资虽高,却不懂计划,手头宽裕时一日三餐吃馆子,钱袋窘迫时躲在宿舍随便充饥。当时的钱先生是“一个人独处时候较多”,只陪过伍先生喝酒,没见过伍先生陋食。自然会觉得伍先生“一日三餐,都是在馆子里吃的”了。钱先生很像伯乐口中的九方皋,经常“见其所见,不见其所不见”。

伍先生对钱先生的影响是全方位的,包括衣着。当时中央大学国文系的教授多穿西服,而外文系的教授反倒多穿中式装。伍先生也不例外。他意气俊爽,器宇轩昂,还留着卓别林式的小胡子。有时候走在校园里,会被人远远叫作“查理!”“查理!”的。钱先生则西服一直穿到1964年,后来实在无法坚持了,才改穿中式装。改革开放后,钱先生在外出时,一般都是西装革履的。还有一件小事,也能说明钱先生对待服装的重视。他的关门弟子赵抗卫曾经在哈定画室学过油画。他为钱先生画了一幅油画肖像,神形俱佳,大家都说好。所依据的那一张钱先生的照片上,先生没有戴领带,衣领是敞开的。抗卫觉得挺好,认为钱先生受过很多不公的对待,应该自在逍遥,不受拘束了。但是一问要不要画上领带,钱先生说当然要画领带,还立刻拿出了好几条领带让抗卫选。现在我们看到的那幅油画上,钱先生领带的一抹红色,正是钱先生注重内外一致的、唯美主义的最好体现。

《钱谷融肖像》 油画 赵抗卫作

钱先生是个低调而谦逊的人,但他从不假谦虚。王元化先生说那篇《谈王元化》写得好,当着很多人的面对钱先生说“我算服了你了”。当我们也说那篇文章写得好时,先生就把王元化先生的话告诉了我们。钱先生还经常说,文章要写得自己喜欢、自己满意。

但是钱先生几乎不谈伍先生对他的称赞。在回忆文章中提到的伍先生的评语,也只有一二条,都是诸如“秦淮海集和高青丘诗集细看一遍”、“王渔阳诗亦可看”之类的读书指导意见,并老老实实地说明:“对于伍先生,我是十分敬爱的,但由于自己年轻贪玩,他的许多教导,我并不能一一奉行。”

其实伍先生对钱先生的作文很多时候是赞赏有加的。比如钱先生提到的“秦淮海”评语的开头,伍先生是这样写的:“聪明人聪明语,江南才子也。”诸如此类,比比皆是。评《雾》:“极好,真聪明可爱极了。”评《春雨》:“虽率尔之笔,而聪明处终不可掩。”评《死》:“聪明可爱,确有高人之处。”伍先生评语中褒奖时用的比较多的是“灵”“秀”“妙”等字。伍先生除了赞赏、指导钱先生读书,更多的是对其作文的具体删改、点评。比如对《蜻蜓》一文,就将原作的最后一句“时光真是可怕,现在人变大了,蜻蜓也变大了!”一句删去。对钱先生首次使用“钱谷融”这一笔名所写的《与人求交书》,则评作:“此是哀的美敦书,非情书也。为其文采,不足以动人。”评《村居》有两条:“一、‘幸彼苍厚我’、‘四顾茫茫,正不知置身何许’、‘常苦夜长梦多、寝寐难安’此俗调,宜注意。二、曲折太少,多用‘矣’字作结,亦太直太弱。”钱先生曾经在习作中写过一首白话小诗《秋潭》:“一泓秋水,照出人间多少凄冷呵!凝视着水底秀丽的物象,和清瘦的自己的身影,不禁泪涔涔下了。”伍先生毫不客气地评了一句:“新诗而无新意,亦可以不作乎?”钱先生后来真的不作诗,新诗旧诗都不作。伍先生在评语中对钱先生作出的两个预判,后来都成了现实。一个是“活泼、有趣,无疑是有天才的作家”,另一个是“大成之器,我将拭目待之。”可惜伍先生只待到对钱先生的批判,没能待到对钱先生的平反。

伍先生这样的评点,不是只对钱先生一人。钱先生在《我的大学时代》中说:“伍先生开的课程中有一门叫‘各体文习作’,至少每周要交一篇作文。作文的题目由伍先生出,但学生们也可以自己另拟。伍先生出的题目都很宽泛灵活,很便于学生自由发挥。而且还有一点是当时各大学的中文系很少有的,那就是作文不一定用文言,也可以用白话写。还有就是学生写了作文,伍先生都认真批改,第二周发卷时,伍先生还当场逐一评讲,指出优缺点以及应该怎样进一步提高等等。遇到写得好的,伍先生会满怀欢喜地给以赞扬。他很理解学生的心情,评讲是始终注意以鼓励为主,对缺点的批评只是点到为止,不多苛责。而对一些有新意,见才华之作,则由衷地表示他的赞赏之情。所以同学们对于每两周要作文一篇的事,不但不以为苦,反而甘之如饴。”

钱先生教学生写作也是如此。他经常对学生说,写作不要先想什么能写什么不能写,要写自己想写的。实在“不能写”的,应该修改时去处理。钱先生看到学生的作业有可取之处,会及时指出。看到喜欢的作业或文章,会击节叫好。看到可发表的,会认真推荐。听到有人说作文难教,中学生怕“古文、作文、周树人”,钱先生常常会困惑不解。

有学生对我们说:“你们老师总说学生一代不如一代,你们老师自己就不是一代不如一代吗?”我们只好回答说:“第一,我们从来不说学生一代不如一代。第二,我们的老师、太老师、蔡校长,是薪火代代相传的。只是到了我们这一代,除了手机电脑比老师强,其他很多方面确实不如老师。我们很惭愧,但愿你们不要像我们这样。”

杨先生

杨先生是钱先生的夫人,叫杨霞华。她比钱先生大四岁。用眼下流行的说法,是典型的“姐弟恋”。2017年是他们结婚七十周年。他们两位都高寿,但生命的质量稍有不同。杨先生晚年患了阿尔茨海默症。钱先生一直到生命的最后一刻都头脑灵敏,反应奇快。

钱先生80岁以后开始谈自己的初恋。在《我的大学时代》一文中说,他“曾有过一次多半属于单相思性质的罗曼史,对象就是我在《我的中学时代》一文中所说的绿蕾。《嘉陵江畔》所写的就是我到北碚以后几个月间思亲怀乡的悲苦心情。‘七月里’出现的那一朵‘轻灵的彩云’,指的就是绿蕾。虽然我们在那年的4月都已到了北碚,并成了同班同学,但互相间真正有了一些感情,那是7月里开始的,但到了8月,大家就毕业离校了。别后我们曾通过一封信,但隔了一段时间,我又第二次写信给她时,却始终没有得到她的回信。这对我的打击非常大。尽管我们之间谈不上有什么恋爱关系,但在我心目中,她却是我真心爱慕的人。我已自作多情地坠入了一种朦胧的初恋状态,于是就如同失恋了一样,感到非常痛苦”。“直到几年之后,我才知道她所以不回我信,是因为她根本没有收到我的信。她曾对我说过,她将去中央大学实验小学教书,中央大学当时在沙坪坝,我以为中大的实验小学,当然也就在沙坪坝了。所以我给她的信是寄到沙坪坝去的,殊不知中大实小并不在沙坪坝,而是远在贵阳,她当然收不到了。当时我受了这种病态的自卑与自尊的混合情结的作弄,尽管非常想念她,非常地为她而痛苦与伤心,却只是把这种痛苦与伤心深深地埋藏在自己的心底,从不在人前吐露分毫,更不要说去打听有关她的情况了。”

1999年8月,钱谷融与夫人在美国女儿家

钱先生在90岁时,上海电视台《名家时间》节目录制一档节目,叫《散淡人生:钱谷融》。钱先生面对婚纱照侃侃而谈杨先生:

结婚是在1947年,大概就是这天。这天天气很好,照片是在王开(上海当时最有名的照相馆)拍的。

从前在重庆的时候,住的是单身宿舍,一人一间,都在同一排上。吃饭嘛,我懒得吃包饭,包饭吃不来的。学校给我们准备了煤球炉子,我自己烧,她有一个工友帮她烧的。1946年开始我对她发生好感。更年轻的时候,在浙大的时候,追求她的人很多。我当时是一个普通的讲师,人家都是教授、副教授。她比我大四岁,但是人一点也不老,而且看着还很年轻。她有一个特点就是特别真,所以我追求她。我就用约翰·济慈(英国诗人)一首诗:“Beauty is truth, truth is beauty. I love you very much.”她当时不理我,她没有反应,她好像不接受我的追求。

交通大学原来是在上海的。回上海,一路上,当时坐骡车,翻过秦岭,到徐州才乘火车的。因为路上我挺照顾她的,她感动了,才表示接受我的追求。

回到上海,那个时候,她路上已经对我比较好了。

我先回常州,她先到交大。她帮我占了一间房间,宿舍没有分配。她一个房间,我就在她隔壁。两个房间放在一起,那就表示她已经对我好了。住的宿舍叫西楼。西楼都是女的,就是我一个男的。所以她们说不仅有大观园,还有贾宝玉。把我叫贾宝玉。我们1947年元旦结婚的。十八桌,来的客人非常多,交大的同事,认识的人,校长、教务长都出席的。因为我教中文,她教英文,校长说:“你们中西合璧,一人唱中文歌,一人唱英文歌。”他开玩笑。

我一生都看重真诚,所以我一本书叫《艺术·人·真诚》,表示最尊重人,最崇尚真诚,最爱好艺术。她的确到现在一直很真诚,一点假话都不会说,好意的假话她也不会说。

钱先生从小就喜欢诸葛亮。他说:“小学里面我看了《三国演义》。我最敬佩诸葛亮。我敬佩的不是做蜀汉丞相的诸葛亮,而是原来在隆中的时候,高卧隆中的山野散人的诸葛亮。我也很奇怪,大概十二三岁。三顾茅庐这一段写得特别好,我一直印象最深。我最喜欢诸葛亮。我后来看到诸葛亮死了,我自己一直哭,看不下去了。这大概和天性有关。”工作以后,钱先生不能学高卧隆中的诸葛亮,他只能学做出山以后“一生唯谨慎”的诸葛亮。杨先生则是“吕端大事不糊涂”的女汉子。钱先生因为《论“文学是人学”》受到批判,他回忆杨先生在这件事上给他的精神支持时说:“自己的文章得不到大家的赞赏,就觉得精神很懊丧的,当然很郁闷。我始终认为我是不错的,他们不认同,我觉得很委屈,所以就哭了。她一直对我很好。后来我胃出血,十二指肠溃疡,出血。冬天很冷,她都送我,用三轮车。那个时候没有出租车,很少的。三轮车到了中山桥上,发现脸盆没有带(那个时候住院要自己带脸盆的),她自己一个人再跑回宿舍(那个时候大概住在华师大一村),拿上脸盆,再送我过去。每天来看我。她从来没有怨言。有一次。我记得,批判我,回去我哭了。她要打抱不平,她要跟学校里去讲。她就是这样子,很好的。”

1964年,钱谷融全家于长风公园留影

文化大革命结束后,“外地请我讲学,总归一起去。后来她不跟了。她的学生也讲她个人英雄主义,要她做主的。所以跟我,她太委屈了。她是一只鼎,外语系的一只鼎。她现在脑供血不足,记忆力衰退。她有时候晚上睡不着,讲年轻时候的事情。我比较好动,她比较稳重。我太太她不会花前月下,卿卿我我。她这个人真的一点假话都不会说。谈情说爱,她不来这一套的。浪漫主义这一套没有的。她不会因为客人来,态度好一点,不会的。她就是这样,她完全率真而行,很真。所以我就欣赏她这个真,一点不会装假,需要装假她也不会。她并不欣赏我。”这时杨先生正好微笑了。钱先生就说:“笑了,笑了就表示还有一点欣赏的。”

钱先生和杨先生伉俪用四个字来概括,就是“古今中外”。他们各有专攻,也各有所好。比如当代先锋派的小说,钱先生是不看的,杨先生则很喜欢。他们二位共同的爱好是美食和美景。杨先生是上海奉贤人,钱先生成了上海女婿。钱先生在《上海,我还是喜欢的》一文中写道:“解放后,我从交大调到华东师大。师大地段比较冷落,交通不顶方便。但那时有三轮车,我和妻子以及一儿一女,一家四口,只需一部三轮车,就可以把我们送到要去的地方。我们全家每星期至少在外面吃一次馆子,这个习惯,一直维持到文化大革命发生才终止。上海的几家有名馆子,我们一家一家地轮流吃过来,十几年间,上海所有的几家名牌老店,便很少有我们所没有到过的了。”钱先生说:“即使我不是居住在上海,而是生活在中国的别的地方,我的命运恐怕也不会有多少不同。”这一句话我们就不敢苟同了。有一段佳话流传很广的,说钱先生和杨先生在“文革”初期挨批的间隙,居然坐了三轮车到公园去赏菊。这在上海之外的地方,恐怕是难以想象的。

总之,钱先生如果没有娶杨先生,不是居住在上海,肯定就不成其为钱先生了。

许先生

许杰先生原名许世杰,与钱先生相似,也是因为命中缺火,所以用了有木有火的“杰”字。不过这件事要比钱先生早了将近二十年。1957年,许杰先生是华东师大中文系的主任。没有许先生,就没有《论“文学是人学”》这篇论文的题目。

钱先生的回忆如下:

1957年3月华东师范大学召开了一次大规模的学术讨论会,全国各地许多兄弟院校都推派了代表来参加。校、系各级领导在此之前早就为召开这次会议作了多方面的准备,并多次郑重地向教师们发出号召,要他们提交论文。我在各方面的一再动员和敦促下,遂勉力于那年的2月初写成了《论“文学是人学”》一文。

关于那篇文章的题目,还得交代几句。我原来在题目上是既未加引号,也没有“论”字的,就叫做:文学是人学。我虽然知道高尔基有把文学叫做“人学”的意思,却未见他说过“文学是人学”这样的话。所以在我长达三万五千字的文章中,也通篇看不到曾经出现过高尔基说“文学是人学”这样的说法,引号也只打在“人学”上,从来没有打在“文学是人学”上过。那么,后来题目怎么会变成《论“文学是人学”》的呢?那是因为接受了许杰先生的意见而改的。许杰先生是当时华东师大中文系主任,我的文章写成后第一个就是给他看的。他看后很鼓励了我一番,并建议我为了使标题更能吸引人,不如索性改为《论“文学是人学”》。我虽然并没有看到高尔基曾经明确说过“文学是人学”的话,但认为他显然是有这样的意思的;而且我的文章主要就是为他的这一意见作一些阐释和发挥,把题目写成《论“文学是人学”》,不但更醒目,立论的根据也更明确了。因此就接受许先生的意见照改了。

可以肯定的是,钱先生如果不写《论“文学是人学”》,或者许先生当年毙了钱先生的文章,钱先生后来当华东师大中文系教授也是毫无问题的,而且时间只会提前。从这个角度讲,称许先生为钱先生的贵人似乎有点勉强。当然历史是没有假设和如果的。同样可以肯定的是,那样的话,钱先生就决不会有这么大的名气,有这么大的影响了,——虽然钱先生自己并不看重名气与影响。从这个角度看,称许先生为贵人似乎也勉强可以吧。

谜一样的贵人

钱先生因为《论“文学是人学”》挨了那么多的批判,在现当代文学史上是比较罕见的。胡适、胡风等人挨批更多,那是因为他们名气大,著作多。而钱先生以区区三万五千字的文章,换得百倍以上的批判文字,一夜之间名动天下,真如金圣叹所言“以不意得之,大奇!”然而更奇怪的是钱先生居然连右派都不是,文化大革命时只能批钱先生是“漏网右派”。华东师大的张德林先生有一次与钱先生开玩笑说:“你不是右派,我倒当上了。”钱先生也笑着说:“那我只好抱歉了。”

有关那场批判的内幕,以及为什么钱先生没有戴上右派的帽子,背后还有很多的谜,至今还没有被猜破。

比如姚文元对于《论“文学是人学”》发表的态度,就有两个不同版本的说法。钱先生说:“一位同事告诉我,他参加了一个会议,姚文元在这个会上公开说是他竭力主张发表这篇文章的。因为他认为这是一篇典型的修正主义的文章,公开发表出来,就是为了便于让大家来批判。这一说法,在‘四人帮’粉碎以前一直是广泛流传,并为人们所普遍接受的。但‘四人帮’粉碎以后,我却又听到了另外一种说法,说是姚文元当时是真心赞成发表这篇文章的,但后来政治形势变了,他就又转过来,以批判我的急先锋的姿态出现了。我不知这两种说法究竟哪一种更可靠。尽管前一种说法是当时就有的,而且是有人亲自听到姚文元在一个会上公开讲的,似乎不容怀疑。但后一种说法,却也并非全然不可信。因为持这种说法的人是当时《文艺月报》理论组的一个成员,而且像姚文元那样的人,一会儿这样,一会儿那样,是完全可能的。尤其是在当时那种政治形势下,翻手为云、覆手为雨之类的事情,真是司空见惯,毫不足怪的。”

钱先生还对我们说过,他听人说,当时周扬也是同意他的观点的。钱先生认为这是很有可能的。还有很多人也觉得是很有可能的。

周扬也属羊,比钱先生大12岁。他生在丁未年,所以命中并不缺火。周扬在文化大革命中的罪名之一,就是到处宣扬“三个斯基一个夫”。即车尔尼雪夫斯基、别林斯基、斯坦尼斯拉夫斯基和杜勃罗留波夫。大家都知道,姚文元在青年时代,是公开宣称自己崇拜周扬的。而文化大革命中批周扬分量最重的那篇文章《评反革命两面派周扬》也正是出自姚文元之手。

但是上述种种情况,都无法说清楚钱先生为什么没有戴上右派帽子。

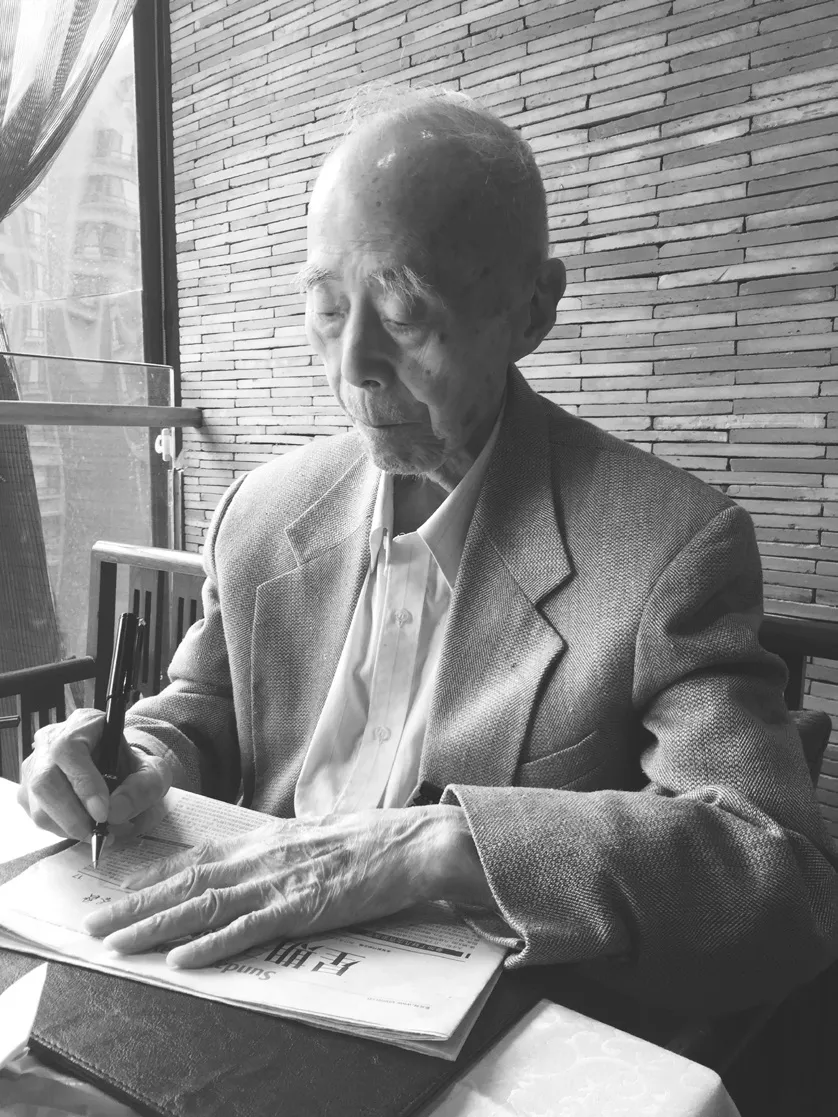

钱谷融先生

钱先生离我们而去了,他就是我们命中的贵人。愿先生在天国继续指引我们前行。