上市公司并购重组资产评估相关问题研究

2017-11-19潘妙丽张玮婷

潘妙丽 张玮婷

(上海证券交易所资本市场研究所,上海 200120)

引言

近年来,A股市场并购重组出现了爆发式增长,为国企改革、上市公司转型升级提供了强有力的工具。但与此同时,并购过程中“高估值、高承诺”的问题也日益突出,为上市公司并购后的持续发展埋下了隐患。资产评估作为专业化中介服务,能够为并购双方及市场投资者提供独立、客观的价值信息和公允的价值尺度,在并购重组定价中发挥着重要作用(赵立新和刘萍,2011)[7]。

首先,资产评估有助于提供客观的资产评估价值,提高实施重组的质量。一方面,资产评估有助于减少标的公司“漫天要价”的可能性,客观上遏制了质差资产进入上市公司,有效保护了上市公司和其他相关方利益(刘登清,2014)[3],另一方面,相对客观的资产评估价值也保障了标的公司的利益,保证企业能够以合理的价格出售。其次,资产评估有利于提高并购信息的透明度。资产评估机构对标的公司进行深入的调查了解,使标的公司与收购方之间更加通畅透明,降低了事后整合失败的风险。同时,评估机构根据监管要求,对资产评估报告等相关信息进行充分披露,提高了并购交易的信息透明度(李小荣和冉梦雅,2016)[2]。最后,资产评估有利于保护中小投资者的合法权益。资产评估多角度的估值功能和深入细致的估值特点,避免了过度依赖市场条件,从而出现估值结论剧烈波动的情形,对平抑资本市场过度波动,保护中小投资者利益具有积极意义。

因此,本文梳理了我国上市公司并购重组评估的现状,分析其中存在的问题及原因,并在借鉴国际经验的基础上,提出完善我国上市公司并购重组评估的政策建议。

我国上市公司并购重组评估现状

资产评估是并购重组的核心环节,对保护并购重组双方利益、保证并购重组质量以及维护中小投资者利益具有重要意义。近年来,随着我国上市公司并购重组的日益活跃,资产评逐渐呈现出以下几个特征。

一、资产评估是上市公司并购重组定价的主要依据

早在20世纪90年代资本市场刚起步时,资产转让价格主要以账面净资产为主。随着资本市场的逐步发展,上市公司并购重组日益增多,轻资产式购重组更是越来越成为并购市场的主流。由于这类资产往往包含难以计量的人力资源、品牌价值、研发能力等要素,净资产账面价值难以真正体现资产的市场价值,因此,借助专业力量对资产进行评估逐渐成为并购重组定价的主流方式。目前,《上市公司重大资产重组管理办法》规定,如果交易价格以评估值作为依据,应当聘请具有相关资质的资产评估机构进行评估。数据显示,2015年1月1日~2017年5月,A股市场共计891家次公司宣告重大资产重组,其中844项重组采用评估值作为定价的依据,占比高达95%。其余重组项目,如紫光股份、紫光国芯等由于收购的资产本身就是上市公司,有股票价格作为定价依据;另有部分重组由于收购的是境外资产,交易定价基本以协商、谈判为主。从定价结果看,以评估价作为定价依据的重组项目中,217项重组标的最终交易价格直接以评估结果定价,占比达24.4%;30项重组的标的最终交易价格低于评估价格的九折,占比3%;97项重组的最终交易价格高于评估价格的1.1倍,占比11%;其余60%左右的项目最终交易价格在评估价格的九折到1.1倍之间。可以看出,资产评估价格极大程度地左右了并购重组的定价。

二、采用收益法作为最终评估方法的比例逐年上升

资产评估的专业性较强,需要依赖一定的评估技术和方法。目前,按照分析原理和技术路线不同,主要有三种评估方法,资产基础法(成本法)、市场法和收益法。不同评估方法有不同的适用性。资产基础法(成本法)估测资产的重置成本和贬损价值,适用不易计算资产未来收益或难以取得市场参照物的资产。市场法参照同类资产的交易价格进行评估,适用存在公开活跃市场的资产。收益法通过估测资产未来预期收益的现值进行评估,适用于有经营记录且可预测未来收益的资产(岳公侠等,2011)[6]。

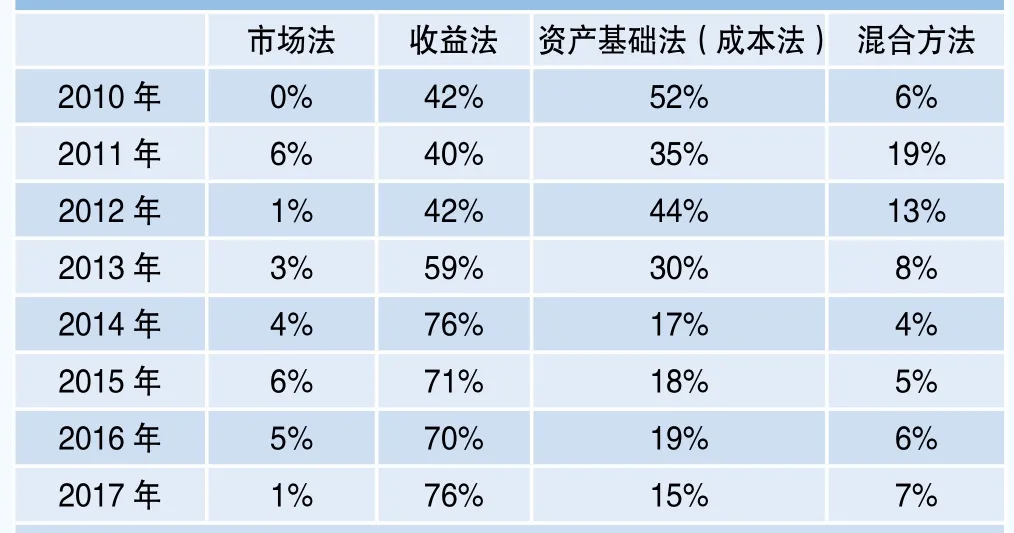

表1 2010~2017年5月评估方法的使用情况

总体上,近年来上市公司并购重组的评估方法逐渐多元化,收益法的使用比例越来越高。数据显示,2010年,并购重组评估以成本法和收益法为主。2013年以来,采用收益法作为最终评估方法的比例越来越高。目前,收益法的比例维持在70%左右,成本法的比例不到20%,市场法的比例大约仅为1%,其余7%在同一重组事件中针对不同资产采用不同评估方法相混合的评估方式。

三、估值溢价率呈逐年上升趋势

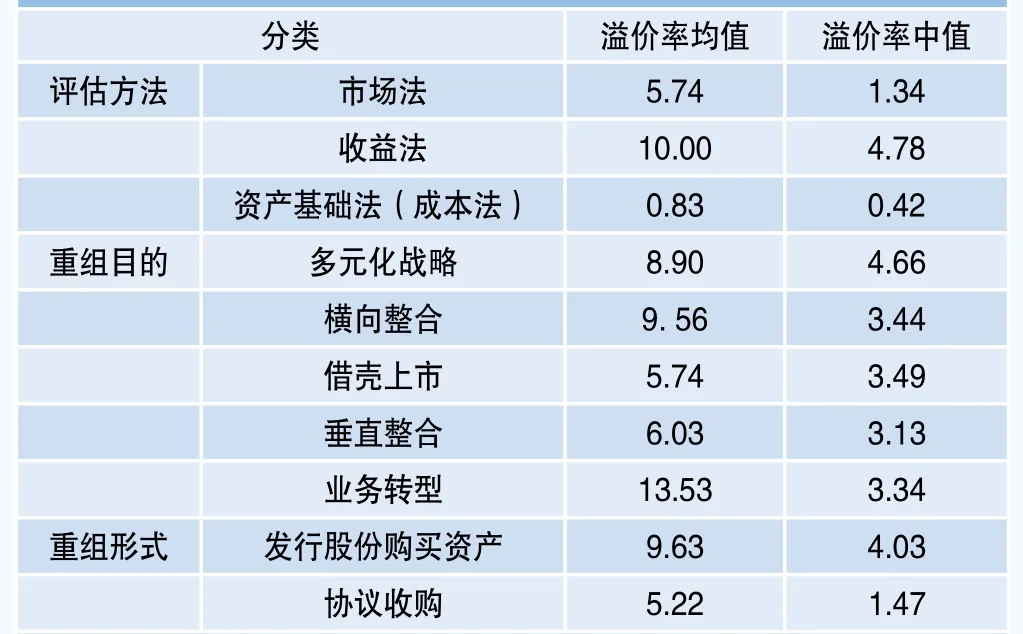

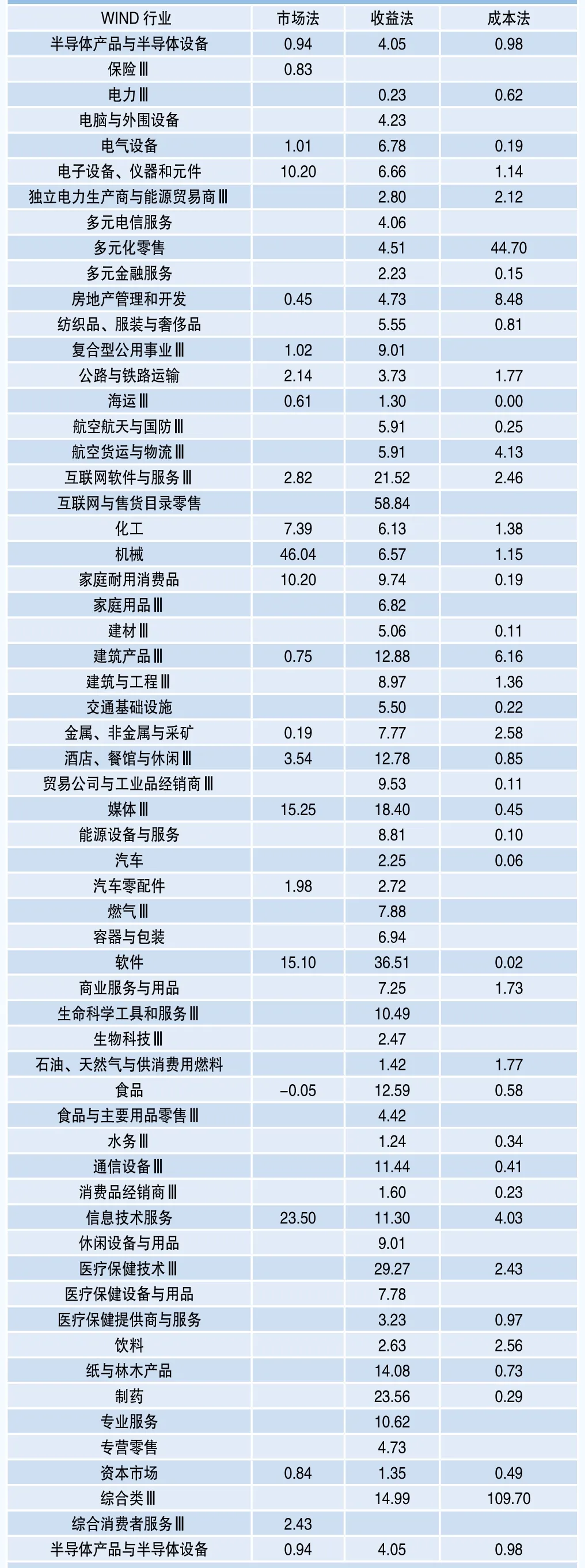

近年来,上市公司并购重组的估值溢价率逐年上升。2013~2015年,沪深两市重大资产重组的平均估值溢价率1分别为5.18倍、5.25倍和7.39倍,至2016年时,平均估值溢价率达到最高的9.95倍,个别标的溢价率超过400倍。分评估方法看,采用收益法评估的标的溢价率最高,2015年以来的平均溢价率达到1000%,远高于市场法的574%和资产基础法的483%。从并购类型看,业务转型与横向整合的溢价率最高,分别为1353%和956%,其次是多元化战略及垂直整合的类型,溢价率分别为890%和603%,而资产调整和财务投资类型的溢价率最低,分别是99%和34%。从支付方式看,以股份作为对价的增值率明显偏高,平均为963%,采用现金收购方式的,增值率相对较低,平均为522%;而采用资产置换方式的,仅为213%。从标的资产类型看,新兴行业、轻资产标的溢价率显著高于传统行业和重资产标的溢价率。其中,传媒、互联网科技、医疗制药、休闲娱乐、信息技术等标的的平均溢价率均在1000%以上,互联网零售行业溢价率更是高达5800%。而金融业、公用事业、交通运输业、建筑建材、能源行业等的溢价率一般在500%以下,个别行业在200%以下。

表2 2015年以来评估溢价率

并购重组资产评估存在的问题

在资产评估过程中,尽管秉持公平、公正、公开的原则,但实际操作层面中,仍然存在着诸多因素,使并购重组的估值无法完全客观合理地反映标的资产的内在价值。目前,我国并购重组评估主要存在以下问题。

一、评估机构缺乏独立性

在并购重组的实施过程中,重组利益相关方往往会对评估施加影响。实际操作中,个别上市公司与相关重组方常常习惯于先商定交易价格,再委托评估师进行评估,或是采取给评估师施加压力或更换评估师的办法,以交易价格倒推出估值模型的参数。由于评估机构相对较多,且评估机构地位较为弱势,在此情况下,评估机构的独立性较难保证。表现为:少数评估机构对于整体资产以及单项资产的具体评估选择性地使用评估方法;部分项目评估方法的选用以及评估结果的取舍受制于多种因素,包括交易各方在博弈中的主动权、交易目的、资产性质、交易的关联性、重组方案设计的局限性等。这些因素对于评估结果会有较大影响,也影响了交易定价机制的正常运作(杨华,2004)[5]。

上述问题一方面反映出并购重组定价机制中存在的人为因素对评估执业的不当干预;另一方面也反映出评估机构受制于当前市场形势和市场地位,较难保持独立性。

二、评估方法有待进一步改进

目前,资产评估公司在评估标的资产的过程中,最常使用的评估方法是收益法和成本法,近两年,采用市场法进行评估的案例数有所增加。

收益法的特点是根据公司的历史经营业绩,结合行业发展和公司的经营发展规划,从收益可实现的角度,对公司的收入、成本、费用进行预测。在公司有业绩承诺时,一般会参照业绩承诺的利润来评估。具体来看,收益法是根据现金流折现估值模型,以公司未来的经营利润,通过选取折现率折现为现值。模型的基本假设是,公司在稳定经营一段期间后,进入永续期。永续期假设公司收入会保持前一年或前两年的收入水平。现有的资产评估实践中,一般假设公司在五年后进入永续期。在最初的五年业绩预测时,前三年的业绩预测是参照业绩承诺来制定,而后两年的预测决定了永续期的收入水平,五年间的收入按照一定的增幅比例稳步增长。在这个过程中,收入的人为操作余地较大,使得最终估值的科学性和合理性难以保证(程凤朝等,2013)[1]。实践中,收入预测较容易操纵的是增长幅度和业绩承诺两项。为了能在较低的承诺值下获得相对较高的估值,标的公司有动机做高业绩增幅,而相应降低业绩承诺2。

除此之外,公司在经营五年后进入平稳经营期而永续经营的假设对于某些行业并不适用。高新技术领域的企业,其特点为爆发式发展,对标的公司评估往往以行业发展模式替代企业发展模式,以所谓的行业发展“天花板”为基础预测企业未来前景,但实际情况是轻资产行业发展模式并不等同于企业发展模式,轻资产行业的竞争往往呈现“寡头式”独大,只有最后的胜出者才能独享轻资产行业的“爆发式”发展福利。以影视和游戏行业为例,行业中企业往往寿命有限,且经营收入在不同年份间波动很大。这类企业前期投入大,需要等待口碑“爆棚”的影视作品或是游戏来实现短期内快速盈利,实现“爆发式”增长。

三、业绩承诺影响正常评估

《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条规定,“采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的,上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况,并由会计师事务所对此出具专项审核意见;交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。”同时,该条还规定,上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的,上市公司与交易对方可以根据市场化原则,自主协商是否采取业绩补偿及相关安排。目前大部分并购重组采用收益法评估,虽然规则取消了非关联方并购的强制业绩补偿,但实践中这类重组仍然保留有业绩承诺和补偿协议。

从评估结果看,做出业绩承诺的重组项目,其标的资产的溢价率更高。以2015年为例,有业绩承诺的并购事项平均估值溢价率为577%,无业绩承诺的则为444%;特别是游戏和文化传媒这两个行业,有业绩承诺的评估溢价率分别为1802%和1043%,而无业绩承诺的溢价率要低得多,分别仅为454%和506%。从个案看,业绩承诺往往是评估时的重要“参考”指标。典型的例子如“金力泰”收购“银橙传媒”,标的资产“银橙传媒”承诺2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于7000万元、11000万元和15600万元,根据评估报告,“银橙传媒”按收益法评估后,2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为7184万元、11260万元、15959万元,可以发现,标的资产承诺利润和评估利润高度一致。而根据银橙传媒历史业绩,其2015年利润增长率为10%,且呈下降趋势,业绩承诺却显示未来三年的净利润增长率平均达到40%,按照合理的评估方法,出现这种结果的可能性极低。因此,可以合理推定,上述结果很可能是标的资产股东为实现高价出售,先“给出”高承诺,继而由评估师给出高估值。这其中,业绩承诺成了资产实现高估值的手段,而评估师“默许”了不合理的业绩承诺。

四、高估值与事后补偿的会计处理不匹配

资产评估价格超出净资产公允价值的部分称作商誉,特指企业由于种种原因,如特殊的人力资源、核心技术、客户关系等,在用户中享有较高信誉、经营情况特别良好而形成的高于同行业一般水平的获利能力。国际会计准则规定,企业购买过程中的溢价作商誉入账。我国会计准则也规定,非同一控制下的企业合并,购买差价计为商誉,且商誉后续不作摊销只作减值,减值金额计入资产减值准备,同时冲减利润。对于并购中涉及业绩奖励和业绩补偿的,实质是一种或有对价,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》中的金融工具,采用公允价值计量,公允价值变化产生的利得和损失计入当期损益。

但目前实践中,大多数上市公司在并购初始计量时,直接将购买价格高于净资产公允价值的部分全部计入商誉,而不对或有对价进行估值或者简单将或有对价的公允价值认定为零。这就导致,在标的资产业绩承诺无法兑现时,前期入账的商誉将面临减值,特别在当前购买资产普遍被“高估”的情况下,商誉将面临巨额减值,由于商誉减值直接抵减净利润,因此将大大影响当期业绩(王小荣和陈慧娴,2015)[4]。而从事后补偿的会计处理看,由于目前《企业会计准则》未对业绩补偿的会计处理做出明确规定,实务中大多数公司又将现金补偿和股份补偿计入“资本公积—其他资本公积”,而非损益。导致的结果是,上市公司在购买资产时确认了“高估”的商誉,待业绩承诺不兑现时,计提大额减值减少利润,而支付的业绩补偿却不增加利润,会计处理前后不一致,容易导致公司业绩因并购而大起大落。

五、评估信息披露不充分、不到位

评估方法、评估模型、评估参数等由于直接影响评估结果,是并购重组时投资者重要的决策参考信息。但目前,这方面的信息披露还不够充分、不够到位,具体表现为:

1. 评估方法的选择依据披露格式化,缺乏信息含量

大部分公司仅罗列了“资产基础法、市场法、收益法”的定义,以及本公司选择的方法,而未披露选择特定方法的原因。典型的披露如,“本项评估为企业整体价值评估,本次同时采用资产基础法和收益法两种方法进行评估,通过分析评估过程及结果的合理性,选取收益法作为最终的评估结果”。部分公司虽披露了原因,但基本都是套话,没有信息含量。如,“本次拟注入的标的公司历史年度收益比较稳定,未来收益可预期,经营风险可量化,总体上判断该企业适用于收益现值法”;“根据标的资产所处行业和经营特点,收益法评估价值能比较客观、全面地反映目前企业的股东全部权益价值,因此本次评估最终选用采用收益法评估结果”;“评估机构在评估方法选取方面,综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况,收益法评估方法选择恰当、合理”。更有甚者,对处于同一行业的标的资产,不同公司披露的评估方法选择依据时有相悖。如,标的资产同属于网络游戏行业,某公司披露的是“根据本次评估的资产特性,以及由于我国目前市场化、信息化程度尚不高,难于搜集到足够的同类企业产权交易案例,评估人员无法在公开正常渠道获取上述影响交易价格的各项因素条件,也难以将各种因素量化成修正系数来对交易价格进行修正,采用市场法评估存在评估技术上的缺陷,所以本次企业价值评估不宜采用市场法”,而另一公司披露的是,“本次交易采用市场法评估,未采用收益法的原因是游戏产品未来收益具有较大的不可预见性”,两者说辞明显矛盾。

2. 评估模型及重要评估参数未作披露

目前,大部分公司披露的是通用评估模型,而未针对性披露本次评估使用的模型,也未披露模型中的重要参数。例如,以市场法评估的公司,仅披露用于对照企业的名称及相关指标,而未对该行业内所有已上市公司的指标进行披露,且对对照企业的选择依据披露含糊其辞。又如,采用收益法进行评估的公司,未披露评估采用的模型、永续模型的预测年限、每一年的预测金额、预测的依据、预测金额是否包含再次收购的资产收益、以及折现率的选取等。从实践看,目前大部分的收益法评估采用5年永续法,即评估未来5年的利润,从第6年起则假定资产进入稳定状态,而统一采用第5年的数据。但目前绝大多数的业绩承诺期为3年,在评估期为5年的情况下,为提高估值而不增加业绩承诺,标的资产很可能会“做低”前三年业绩预测,而“做高”后两年业绩预测。此类信息如不充分披露,极易误导投资者。

政策建议

定价是并购重组的核心。当前并购重组中的“高估值、高承诺”很大程度上与并购资产评估有关。针对目前评估过程中存在的各种问题,我们建议从完善评估方法、完善并购会计处理、调整业绩承诺机制、加强并购评估信息披露、强化评估机构监管等方面加以完善。

一、完善评估方法和评估标准,提高估值合理性

现有评估方法、评估模型同质化,且未考虑行业特征、资产特性,针对性不强。建议,一是完善收益法中关于永续年限的设定。目前评估模型基本采用5年永续法,这对游戏、互联网、影视、传媒等生命周期较短、预期高度不确定的行业而言极不合理。建议根据标的所处生命周期设定不同的永续年限,如成长期、平稳期和下降期等,在不同的周期中设定不同的收入增长率,使模型的假设更符合公司发展的实际情况。二是完善收益法中关于营业收入的预测。目前以历史业绩增长率预测,建议当年预测以已获订单为基础,如,其中50%可以以当年订单收入来预测,而另外50%参照往年的营业收入和增长率水平估算。三是关于行业折现率的确定。建议针对一些通用性参数的确定,如无风险利率、市场风险溢价等,制定操作性强的细化性指南。对于个性特色较强的参数,如个别风险调整系数等,建立相关规范的指导体系。做好典型案例、创新案例的整理公开工作。

二、完善并购会计处理,平滑对公司业绩的影响

目前,并购初始计量、商誉减值与后续业绩补偿会计处理不一致,初始计量时高估商誉,商誉减值时冲减利润,而后续业绩补偿进资本公积,而非转回利润,容易造成公司业绩大起大落。这与目前《企业会计准则》未对相关会计处理做出明确规定有关。建议我国借鉴国际会计准则,以解释或问答的形式,出台相应的指导细则,明确并购业绩承诺属于或有对价,适用《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》,在初始计量时,将或有对价计入金融工具,按公允价值计量,并在持有期间将公允价值的变动计入损益。同时,修改商誉后续会计处理,将不可摊销变为可摊销,规定在5~10年内摊销完毕,将商誉减值风险逐步暴露,防止突然减值造成公司业绩大起大落。

三、借鉴境外Earnout(或有支付计划),完善现有业绩承诺机制

业绩承诺的初衷是保护购买方的利益,业绩承诺在境外市场称为对赌协议或估值调整机制,在企业并购中较为常见,实践效果也较好。但在A股市场,业绩承诺的市场化程度较低,更多是被用于大股东及资产方推高估值、炒作股价的工具,调整并购估值的功能较弱。

境外的估值调整机制比较常见的是或有支付计划(即Earnout协议)[8]。所谓或有支付计划,是对收购价格的一种特别规定,就是不定死收购价格,也不一次付清收购价款,而是由收购方在交割时先支付部分价款,待交割后,按照被并购企业的业绩等特定条件,在一段时间内逐步支付剩余收购价款。假如约定的条件不能实现,被收购方通常就不能再得到这部分滞后的价款。在买卖双方对标的资产估值不一致的情况下,先按照买方估值在交割日支付价款,如果经过一段时间证明卖方的估值是合理的,则买方按照事先约定的价格进行一次性补偿,或者根据每年的业绩实现情况进行分期补偿。或有支付计划属于一种复杂的定价机制,而除或有支付计划外,此类机制还包括价格调整(Price Adjustment)和封顶保底(Collars)条款等。我们可以借鉴上述做法来建立估值调整机制以取代现有的业绩承诺。

四、加强并购资产评估的信息披露,提高评估透明度

目前公司在并购标的资产评估方面的信息披露相当欠缺,对于评估方法、评估价值的确定往往含糊不清,使得并购重组中的估值问题成为一个“黑箱”,增大了并购各方的操作空间。建议加强对并购资产评估中的信息披露要求,特别对评估方法的选择依据;市场法中同行业所有上市公司的相关指标、对照公司的选择依据;收益法中使用的永续模型、每一年的预测金额、预测金额是否包含再次收购的业绩、与业绩承诺的差异及原因等信息,进行详细披露,提高并购估值的信息透明度。此外,细化会计政策披露要求,建议在并购预案及定期报告将对业绩承诺条款会计处理的披露作为强制性要求;要求上市公司在定期报告中按照《企业会计准则第39号——公允价值计量》充分披露对或有对价采用的估值技术和输入值的描述性信息,提高披露信息对投资者决策的相关性。

五、完善评估行业法规体系,提高评估机构独立性

目前,资产评估未涉及股票首次发行和上市的定价,也未涉及再融资中的企业估值。原因之一在于资产评估本身缺乏一定的规范,存在较大的主观判断及弹性。因此,完善资产评估的规则体系,并赋予有资格的评估机构独立第三方的地位,有利于改善目前资产评估行业的行业生态。同时,加强评估机构的监管,对评估值显著低于实际业绩实现水平的,采取通报批评等监管措施。

附件一 2015年以来上市公司并购重组溢价率统计

注释

1. 估值溢价率=(评估资产价值/资产的账面价值)-1,数据来源于WIND数据库。

2. “降低业绩承诺”是标的公司股东在完成业绩承诺和获得高估值之间权衡的结果;但相对于标的公司并购前业绩而言,即使是降低后的业绩承诺,仍往往远高于其以往业绩水平。