猪瘟免疫程序设计试验研究

2017-11-14郑逢梅章四新王建举

彭 峰 郑逢梅 章四新 王建举 苏 雷

(河南省诸美种猪育种集团有限公司,河南正阳 463612)

猪瘟免疫程序设计试验研究

彭 峰 郑逢梅 章四新 王建举 苏 雷

(河南省诸美种猪育种集团有限公司,河南正阳 463612)

针对某规模化猪场仔猪猪瘟免疫效果不理想的情况,先后设计并开展了3次试验:不同厂家猪瘟疫苗免疫效果对比、新免疫程序制定、新旧免疫程序对比。试验采集的样品统一使用IDEXX公司阻断ELISA方法检测猪瘟抗体效价。结果表明:不同厂家猪瘟疫苗免疫效果差异显著;根据母源抗体监测结果制定出仔猪35日龄首免、75日龄二免的免疫程序;新免疫程序效果良好,育肥后期猪群仍能达到免疫抗体保护水平。

猪瘟;免疫程序;母源抗体;免疫试验

猪瘟是世界动物卫生组织(OIE)规定的必须上报的传染病之一,给中国以及多个国家带来严重的经济损失。近十几年来,猪高致病性蓝耳病疫情、猪伪狂犬病疫情、猪流行性腹泻疫情相继暴发并流行,导致猪瘟问题被很多猪场忽视。猪瘟病毒曾作为国内猪场的头号杀手,广泛流行于全国大小猪场。截止到目前,国内绝大多数猪场仍是猪瘟病原的阳性场,育肥后期猪群不稳定、疾病感染流行等与猪瘟病原有千丝万缕的关系。同时很多学者调查发现,养殖场猪瘟疫苗免疫效果一直不理想[1-3],对猪场免疫程序调查研究也发现,多数猪场的猪瘟免疫程序制定混乱、随意,需要调整[4],猪瘟的防控压力仍然巨大。

影响猪瘟防控效果的因素很多,免疫预防是其中最重要的环节之一,而免疫程序是免疫成败的决定因素。制定合理的免疫程序需要充分考虑母源抗体的状况、仔猪的健康状况以及猪场的管理水平等。

河南省某规模化猪场仔猪猪瘟抗体水平一直不理想,针对该场现状,先后设计开展三次试验,制定合理的猪瘟免疫程序,旨在为抗体水平不理想的猪场提供科学、合理的试验思路以及免疫程序借鉴。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验用猪

选择年龄、胎次(2~4胎)、环境状况、营养状况相近的种母猪所生产的仔猪作为试验用猪。在仔猪10日龄时考察健康状况,对外观健康猪只进行随机分组用于试验,根据试验设计,每组20头,每次小试验用40头仔猪,三次试验共计使用120头仔猪。试验仔猪23日龄断奶,常规饲养管理。

1.1.2 试验疫苗

选择国内知名的两家生物制品公司(A公司和B公司)生产的猪瘟高效传代细胞苗,每瓶20头份。

1.1.3 试验试剂

猪瘟病毒抗体检测试剂盒(阻断ELISA),美国IDEXX公司生产。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

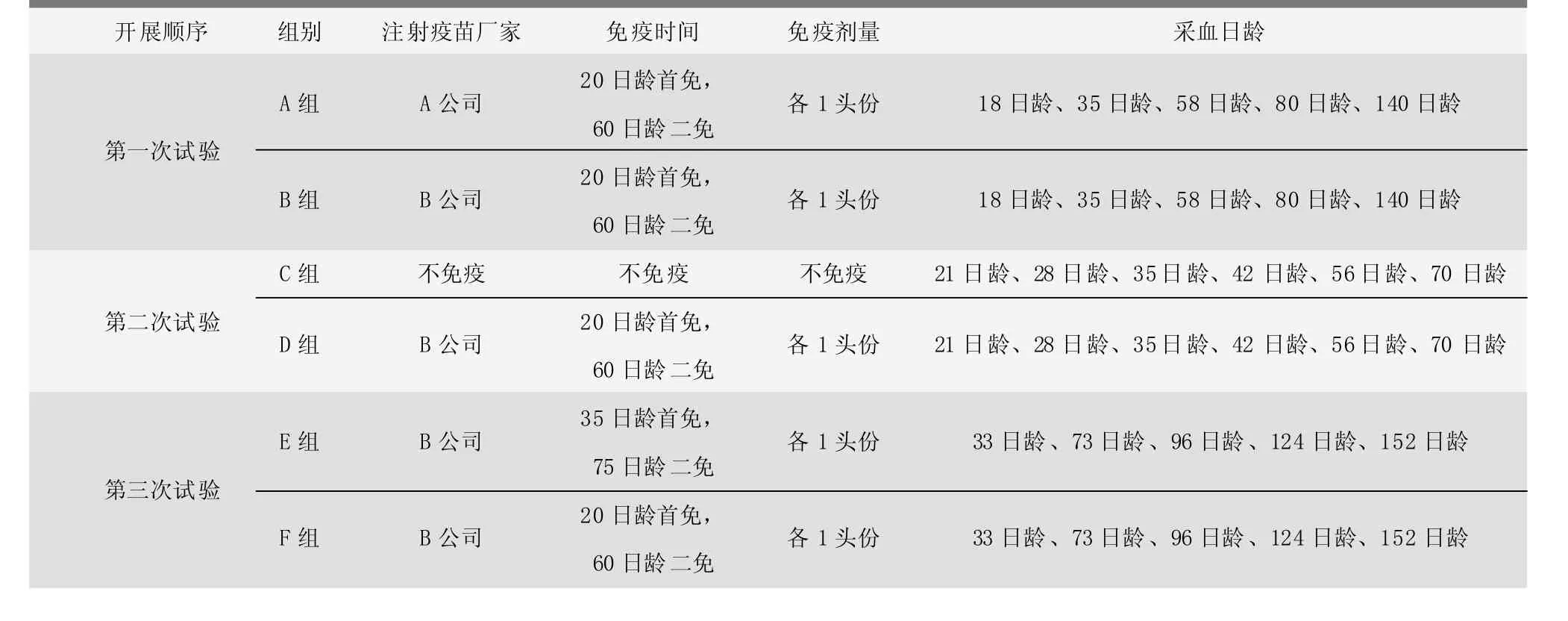

试验分成三次小试验:第一次试验在旧免疫程序的基础上对比A公司(原有疫苗)和B公司(新增疫苗)的疫苗。A组20头仔猪,免疫A公司疫苗,采用20日龄首免、60日龄二免的免疫程序;B组20头仔猪,免疫B公司疫苗,采用20日龄首免、60日龄二免的免疫程序;A、B两组均在18日龄、35日龄、58日龄、80日龄、140日龄采血。第二次试验确定B公司疫苗的首免日龄及免疫程序。在全群使用B公司疫苗半年以上(其中母猪已普防2次)后开展仔猪母源抗体消减规律试验,C组20头仔猪不进行免疫,D组20头仔猪使用B公司疫苗正常免疫,C、D组均在21日龄、28日龄、35日龄、42日龄、56日龄、70日龄采血。第三次试验开展B公司疫苗新旧免疫程序对比。E组20头仔猪使用B公司疫苗,35日龄首免、75日龄二免;F组20头仔猪使用B公司疫苗,20日龄首免、60日龄二免;E、F组均在33日龄、73日龄、96日龄、124日龄、152日龄采血。详见表1。

对于试验猪的其他疾病预防,按照该场原有的免疫程序执行;对于所有猪只,在疫苗免疫前后4天不添加抗生素、抗病毒药物。

1.2.2 疫苗接种及样品采集

经检查保存完好的疫苗按说明书稀释后,充分摇匀备用。确定猪只后,在其两侧耳根后颈部消毒后接种疫苗,逐头更换针头。按表1的采血日龄,对每组的仔猪全部采样,前腔静脉采血,常规方法分离血清,记录编号,置-20℃冰箱中保存备用。每次小试验采样全部结束后统一检测抗体效价,针对每次小试验的样品在同一天检测抗体并使用同一批次试剂盒。

1.2.3 免疫副反应观察

免疫后72小时内观察猪免疫后的接种反应,每隔4小时测量1次体温、观察记录猪只采食情况以及精神状况。若有异常,及时救治并记录。

1.2.4 样品检测及结果判定

检测样品的抗体水平按照IDEXX猪瘟病毒抗体检测试剂盒说明书进行操作。样品阻断率≥40%为阳性,≤30%为阴性,30%~40%为可疑。

2 试验结果

2.1 免疫副反应观察

猪只免疫接种后均观察72小时,所有猪只精神、食欲、体温均正常,注射局部无不良反应,说明A公司和B公司的疫苗均安全。

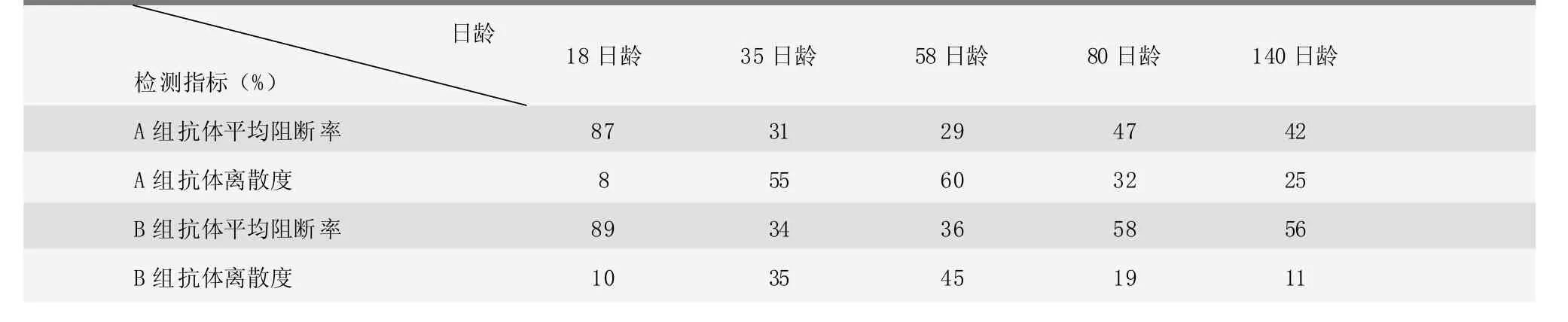

2.2 第一次猪瘟试验结果

第一次猪瘟试验是在原有防疫程序的基础上对比了两个不同厂家猪瘟疫苗的免疫效果。A组和B组仔猪猪瘟抗体平均阻断率检测结果以及离散度情况见表2。

表1 各组免疫程序、免疫剂量、采血时间

原有免疫程序是20日龄首免,检测发现A组和B组18日龄时抗体阻断率平均值在87%以上,抗体水平较高;免疫后抗体水平出现大幅度下降,35日龄时两组的抗体阻断率平均值降到了32%左右,且离散度均较高;58日龄(二免前)与35日龄抗体水平差异不明显;60日龄(二免后)两种疫苗免疫的抗体水平均有所提升,但提升幅度不大,后期均出现抗体水平下降情况;140日龄时抗体阻断率平均值在49%左右,育肥后期到出栏前面临抗体水平不能保护的局面。其中58日龄、80日龄、140日龄A组和B组的猪瘟抗体阻断率差异均极显著(<0.01)。试验表明:仔猪免疫程序设计不合理是导致仔猪免疫抗体水平上不去的主要原因;B组所用的B厂家疫苗效果优于A组的A厂家疫苗,后期试验选择B厂家疫苗进行。

表2 第一次猪瘟试验A组、B组抗体平均阻断率和离散度结果

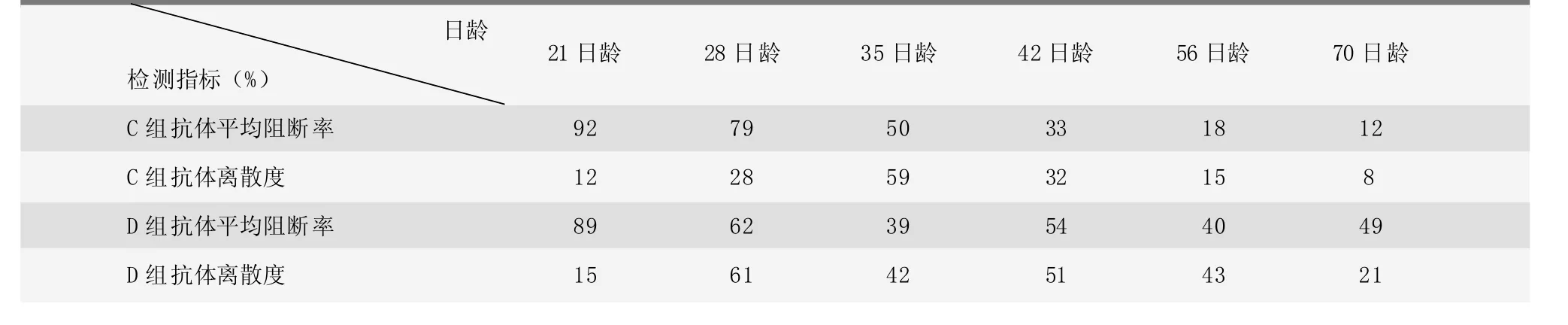

2.3 第二次猪瘟试验结果

第二次试验与第一次试验时间间隔半年,间隔期间母猪普防2次,使用的均是B厂家猪瘟疫苗。第二次试验研究母源抗体消长规律,制定免疫程序。C组不免疫,D组是第一次试验B组的重复试验。C组和D组仔猪猪瘟抗体平均阻断率检测结果以及离散度情况见表3。由表3可知,D组和B组试验结果近似:35日龄时抗体水平下降至平均阻断率在可疑或者阴性范围;二免前抗体阻断率没有升高,停留在35日龄的水平,二免后抗体水平开始出现上升趋势。C组由于没有免疫猪瘟疫苗,抗体水平在70日龄之前呈一直下降的状态;同时发现28日龄时抗体平均阻断率为79%,抗体水平过高,此时不适合免疫;35日龄抗体阻断率平均值下降到50%,此时离散度比较高,35日龄抗体阳性率为43%(数据未显示),比较符合首免日龄;42日龄时抗体阻断率持续下降,降到可疑或者阴性范围,离散度也在降低;56日龄和70日龄抗体阻断率均在阴性范围,抗体水平过低。综合分析,35日龄时抗体水平符合首免日龄要求,因此首免日龄定为35日龄,同时与B厂家疫苗技术服务人员沟通,根据其他养殖场猪瘟免疫试验数据分析,首免和二免间隔时间可仍定为40天,因此制定新的猪瘟免疫程序为:35日龄首免,75日龄二免,使用B厂家猪瘟疫苗。

该养殖场母猪猪瘟免疫常年采用3次/年的普防程序,0胎母猪占基础母猪群的30%左右,母猪群胎次结构合理。由于仔猪23日龄断奶,因此A组、B组的18日龄抗体水平以及C组的21日龄抗体水平基本能反映出对应母猪的抗体水平,而且A组和B组试验前母猪免疫的是A厂家猪瘟疫苗,C组试验前母猪免疫的是B厂家猪瘟疫苗,从检测结果上看A厂家和B厂家猪瘟疫苗免疫母猪效果均比较理想,抗体阻断率平均值均较高。

表3 第二次猪瘟试验C组、D组抗体平均阻断率和离散度结果

2.4 第三次猪瘟试验结果

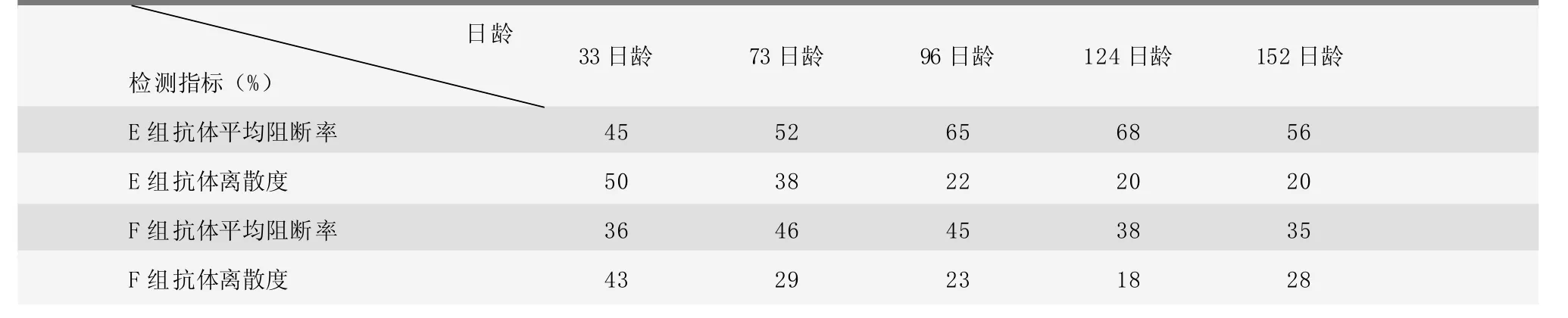

第三次试验目的是对比新免疫程序(35日龄首免、75日龄二免)与旧免疫程序(20日龄首免、60日龄二免),采用新免疫程序的E组和旧免疫程序的F组使用的均是B厂家猪瘟疫苗。E组和F组仔猪猪瘟抗体平均阻断率检测结果以及离散度情况见表4。

E组抗体水平明显高于F组:33日龄时,E组没有免疫,F组已经首免,E组抗体水平高于F组;96日龄时两组差异开始明显,此时E组处于二免后21天,抗体水平较二免前的73日龄明显提高,阻断率平均上升13%;124日龄时E组抗体水平仍有小幅上升,但是F组抗体水平已经出现下降,二者差距显著;152日龄时E组抗体阻断率平均值在56%,仍在保护水平以上,虽然出现下降趋势,仍能保护育肥猪至出栏,而F组抗体水平持续下降,阻断率降至35%,已经不能对育肥猪产生抗体保护作用,在育肥猪出栏前猪瘟免疫抗体均不能达到保护水平。这说明,新免疫程序在该场试验效果良好,远远优于旧免疫程序,该场应采用新免疫程序。

表4 第三次猪瘟试验E组、F组抗体平均阻断率和离散度结果

4 讨论

仔猪母源抗体绝大多数是从分娩母猪的初乳中获得的,少部分是从常乳中获得的。随着仔猪日龄的增长,母源抗体滴度缓慢下降[5]。在非疫情期,母源抗体持续时间和滴度水平直接决定着仔猪猪瘟疫苗的首免时间,首免过早会出现A组、B组、D组以及F组的情况,疫苗抗原被仔猪体内的高水平母源抗体中和,降低了仔猪本身的抗体水平;而首免过晚,保育仔猪会产生抗体空白期,增加了感染猪瘟野毒的风险。

该试验猪场多年来一直沿用20日龄首免、60日龄二免的免疫程序,免疫效果一直不理想。为探讨该场合适的仔猪猪瘟免疫程序,设计了三次试验,不仅对比了A厂家和B厂家的猪瘟疫苗、探讨了母源抗体消长规律,同时制定了新的免疫程序。试验结果表明:B厂家疫苗免疫效果优于A厂家,因此选择使用B厂家疫苗;35日龄时仔猪体内的母源抗体下降到临近保护状态,是进行首免的最佳时机,制定了35日龄首免、75日龄二免的新免疫程序,与旧免疫程序对比差异显著,效果明显较好。

造成猪免疫失败的直接原因主要有三方面:免疫抑制性因素,主要包括免疫抑制性疾病以及霉菌毒素;疫苗因素,主要包括抗原含量、制备工艺、疫苗毒株;免疫程序不合理,主要包括首免日龄以及免疫频率不合理。针对猪瘟免疫,因猪瘟属于免疫抑制性疾病,猪场存在猪瘟野毒容易造成免疫失败;不同厂家猪瘟疫苗虽然毒株相同,但是制备工艺以及实际抗原含量仍有差异,实际选择上仍需进行免疫试验,不能听信疫苗生产厂家广告宣传[6],本次试验用的两种疫苗均是由国内知名疫苗厂家生产,免疫效果却差异显著;免疫程序不合理是造成猪瘟免疫失败的关键因素,业内专家学者关于猪瘟免疫程序的研究主要集中在首免日龄、免疫剂量、免疫程序上[7,8]。必须通过监测母源抗体确定合理的首免日龄;关于免疫频率方面,在参考疫苗厂家建议的基础上以抗体检测结果为评判标准,应能够保证育肥猪出栏前猪瘟抗体水平均能达到保护水平。

除了造成免疫失败的直接原因,管理因素也是决定养殖场免疫成绩好坏以及是否稳定的间接原因。在防疫管理方面,养殖场应制定免疫监测计划,定期对猪群的抗体水平检测,连续2次抗体水平较差的项目需要引起关注,应逐一排查抗体水平较差的原因,排查的先后顺序为:管理(防疫员技术水平、防疫人员责任心、防疫程序的执行情况)—猪场带毒状况、健康状况—操作(防疫技巧)—疫苗质量—免疫程序。根据排查结果修正疫病预防方案,必要时设计试验,探讨合理的免疫方案以及疫病预防方案。

对猪瘟抗体检测的方法主要有:猪瘟正向间接血凝法、Dot-ELISA法、免疫金标试纸检测法、间接ELISA法、阻断ELISA法等等。各种检测方法对操作人员技术要求不一,检测结果也有一定的差异性[9]。ELISA方法具有简便、快捷、灵敏度高、重复性强、易操作等特点,是多数研究学者检测猪瘟抗体的首选方法[10],也是农业部猪瘟疫病净化要求中指定的检测方法之一。养殖场根据免疫监测计划进行抗体监测,能够及时掌握本场的免疫效果、评价疫苗、监测淘汰免疫耐受猪只、辅助疫病净化等。抗体监测在猪病防控中的作用日益突出。

[1]江春春,张任娜,贾亚伟,等.集约化猪场不同阶段仔猪猪瘟抗体水平检测与分析[J].猪业科学,2014(12):96-97.

[2]王亚,袁彦.某规模化猪场7种重大疾病免疫抗体监测及分析[J].养猪,2014(8):72-73.

[3]刘嫦,苗淑淑,高洪,等.云南省曲靖部分地区猪瘟病毒抗体水平调查[J].上海畜牧兽医通讯,2016(4):38-39.

[4]陈橙,杜德利,吕景福,等.母猪与仔猪猪瘟免疫程序的观察与分析[J].上海畜牧兽医通讯,2016(5):30-31.

[5]吕仁洪,滕远,石继超.猪瘟免疫效果不佳的原因探讨[J].中国猪业,2005(3):37-38.

[6]卢纪和,李官兵,杨新新.五种猪瘟疫苗免疫效果的试验报告[J].中国猪业,2013(s2):130-132.

[7]陈耀,刘用玲.仔猪猪瘟母源抗体及免疫抗体监测实验研究[J].西昌学院学报(自然科学版),2012,26(1):19-22.

[8]梁桂燕,韦建华.规模化猪场猪瘟超前免疫和非超前免疫效果实验分析[J].中国畜牧兽医文摘,2016,32(1):193.

[9]刘胜宇,汪峰,胡元元.液相阻断ELISA法与正向间接血凝(IHA)法检测猪瘟抗体结果比较[J].养猪,2015(7):31-32.

[10]李琳,尹荣兰,吕亚坚.应用间接ELISA方法监测规模化猪场猪瘟抗体水平的研究[J].吉林畜牧兽医,2015(5):25-26.

S858.28

A

1673-4645(2017)10-0056-04

2017-07-15

彭峰(1977-),高级畜牧师,现为河南省诸美种猪育种集团有限公司总经理,E-mail:707149529@qq.com