职称评审权下放至高校:历史进程、存在问题及应对策略

2017-11-11蒙有华

蒙有华

职称评审权下放至高校:历史进程、存在问题及应对策略

蒙有华

(海南医学院 人事处,海南 海口 571199)

为适应市场经济“小政府、大社会”的社会治理背景,进一步理顺政府和高校的关系,推进政事分开,政府将按照“简政放权、放管结合”的原则,将职称评审权直接下放给高校,充分发挥高校职称评审的主导作用。文章分析了自新中国成立以来高校教师职称评审权下放的历史进程,对新时期职称评审权全面下放至高校后可能突显的问题进行了剖析,并对相关问题提出了应对策略。

高校;职称评审权;下放;策略

职称评审权是衡量高校自主办学的一个重要标志,也是反映高校办学水平和办学能力的重要因素。为进一步加大高校办学自主权,增强高校办学活力,2017年3月31日,教育部、中央编办、发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五个部门联合颁发了《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》(简称《意见》),文件明确“将高校教师职称评审权直接下放至高校,由高校自主组织职称评审、自主评价、按岗聘用[1]”。由于我国高校规模庞大,且类型多样,各地不同类别高校办学条件及办学能力参差不齐,职称评审权下放给高校后将突现诸多问题,应采取相应的策略妥善解决,以促进职称评审权平稳、顺利下放至高校,充分发挥高校办学自主性。

一、高校教师职称评审权下放的历史进程

(一)教育主管部门统管审批阶段

新中国成立初期,高校教师职称管理基本沿袭国民政府时期的相关制度,全国各地高校教师职称评定与晋级尚无统一的规定。1960年3月,国务院颁布了《关于高等学校教师职务名称及其确定与提升办法的暂行规定》(简称《暂行规定》),这是我国第一个比较完整、系统的高校教师职称晋级制度。《暂行规定》将高校教师职称分教授、副教授、讲师和助教四个等级,明确了助教职称由高校确定,讲师、副教授、教授逐级申报审批和备案,基本规范了高校教师职称晋级的审批流程,随后全国各地高校教师职称评定与晋级工作有序开展。十年“文革”期间,高校教师职称评定晋级工作受到了严重影响,被迫中断。1978年3月,国务院批转了教育部提交的《关于高等学校恢复和提升教师职务问题的请示报告》,要求全国各地高校恢复办理教师职称评定及晋级工作,并将教授职称的晋升改由各省(市)教育行政管理部门批准。教授职称下放各省(市)审批试行一年后,因各地评审质量宽严不一、差异较大,1979年12月国家明确要求教授职称评审应坚持标准、严格要求、严格审批,随后教育部收回了教授职称的审批权限。20世纪70年代末至80年代初,由于这一时期高校教师职称评定存在不少历史遗留问题,加上缺乏具体的业绩标准和条件,部分地区高校教师职称评定论资排辈现象比较严重,导致职称评定的质量有所下降。1983年9月,国家颁布了《关于整顿职称评定工作的通知》,要求暂停职称评定工作,认真检查自恢复职称评定工作以来存在的问题,并总结经验教训。1986年3月,国家教委、中央职称改革工作领导小组联合颁布了《高等学校教师职务试行条例》(简称《试行条例》),文件对高校各级教师的职责、任职条件、资格评审、聘任及任命等作了具体规定,要求高校应合理定编定岗,在评定各级教师职称时应严格坚持统一标准、全面考核、确保质量、择优晋升。此外,该文件明确进一步扩大高校办学自主权,依据高校办学条件逐渐下放职称评审权。

(二)逐步下放职称评审权阶段

根据1986年出台的《试行条例》等相关文件,为鼓励高校自主办学,国家于1986年首次根据高校的办学规模、办学层次及办学水平等因素下放教授、副教授职称评审权。1986年,经国家教委审核批准,第一批下放职称评审权的高校共41所,其中32所高校获得教授(含副教授,下同)职称评审权,9所高校获得副教授职称评审权[2],具体名单见表1和表2。

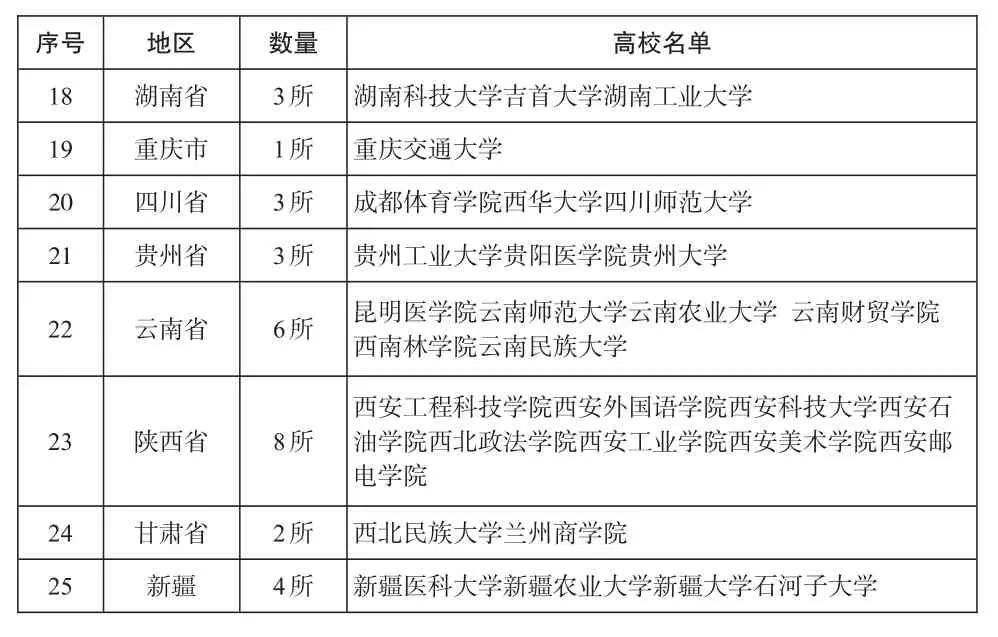

(续表3)

表4 123所具有副教授职称评审权的高校名单(排名不分先后)(截至2012年12月)

(续表4)

随着各地高校办学水平、办学层次的逐步提高,为进一步扩大高校办学自主权,逐步取消和调整行政审批项目,国务院决定从2013年起将高校副教授职称评审权的审批权限由教育部下放至各省(市)教育行政部门,高校教授职称评审权的审批权限仍由教育部统管。随后,各省(市)根据实际情况,制定了本地区所属高校申请副教授职称评审权的基本原则、申报条件及审批程序等办法。近几年来,各省(市)陆续将副教授职称评审权下放给所在地区办学水平高、具备独立开展职称评审能力的高校,暂不具备评审权的高校仍参加各省(市)统一组织的职称评审。

(三)全面下放职称评审权阶段

新时期,为充分发挥高校办学主动性和创造性,国家将进一步简政放权,全面加大各地区各高校办学自主权。2017年3月颁布的《意见》正是在此背景下应运而生,文件明确在学科专业设置、编制岗位管理、进人用人、职称评审改革、薪酬分配体制、经费使用管理等方面充分放权给高校,使高校拥有更多的办学自主权,促进高校构建充满活力、更有利于高校发展的体制机制。在职称评审方面,国家将把职称评审权全面、直接下放给高校,由高校根据国家及省(市)职称评审的相关文件,结合学校实际情况自主制定职称评审办法和具体实施方案,报省(市)教育厅、人社厅等高校主管部门备案,自主开展职称评审并按岗聘用,条件尚不具备、尚不能独立开展职称评审的高校可与其他相关高校联合评审。《意见》的出台,揭开了新时期高校新一轮职称制度改革的帷幕,开启了全国各地高校自主评审职称的新阶段。

“有梦想谁都了不起”,这句话是网友对席嘉琪最多的评价,她背后的故事、乐观的笑容、为了街舞所做出的努力,同样也感染了无数人。而且关于梦想与未来,这个刚满13岁的小女孩自信地说:“我要做一名职业舞者,长大后到世界各地跳舞。”而现在,她正朝着自己的梦想努力前进着。

二、高校教师职称评审权下放存在的问题

职称评审权下放是加大高校办学自主权的应然要求,也是高等教育发展的大势所趋。由于我国高校数量众多、种类繁杂,全国各地高等教育发展水平存在差异,不同地区高校乃至同一地区不同高校的办学水平、办学层次、办学规模和办学能力都有较大的差别,职称评审权直接下放给高校后,将不可避免的突现各种各样的问题,主要问题如下:

(一)高校教师职称评审权下放的质量监管问题

职称评审权下放给高校后,最迫切、最主要的问题是监管问题,避免重蹈上世纪70年代末80年代初全国各地高校职称评审条件宽严不一、论资排辈、各自为政等现象的覆辙。同时,应加大对高校职称评审过程中出现的违纪违规现象以及群众意见反映强烈的各类投诉举报的监督处理力度,职称评审权下放至高校后,职称申报人员与校内评委专家大都是熟人,职称评审如何做到避免人情关系、防止弄虚作假?如何避免暗箱操作、杜绝违规违纪事情的发生?如何加强对职称评审过程中出现的学术造假、剽窃等学术不端问题的监管和处理,保证职称评审的质量,是职称评审权下放至高校后应解决的突出问题。

(二)不同类型高校教师职称评审条件的平衡性问题

根据新出台的《意见》,教育主管部门将职称评审权下放给高校之后,从微观管理转向宏观管理,由各地高校根据学校实际制定具体的职称评审条件,自主进行评审。全国高校类型繁多,不同层次的高校办学水平和师资队伍力量存在较大差异,如研究型重点高校师资力量雄厚,整体教学科研水平、学术层次较高,普通本科院校次之,高职高专院校则相对较低。职称评审权下放后,各地高校将在国家或所在省(市)原有职称评审文件的基础上,根据学校实际情况制定职称评审的具体条件,全国各地不同类型不同层次高校将突显职称评审条件不一、难易程度差距大的问题,如何促使各地高校制定合理、完善且符合学校实际的职称评审条件,且使各高校职称评审条件整体保持在比较均衡的水平也是一个比较突出的问题。

(三)高校教师职称评审结果与岗位聘用问题

自2006年7月国家颁布实施岗位设置管理相关文件以来,全国各地高校先后开展了岗位设置改革,各地政府主管部门根据高校的办学规模、功能定位及办学水平等因素核定各级各类岗位具体的职数和比例,高校各级专业技术岗位有严格的职数限制,高校须在核定的职数范围内聘任教师,不得突破职数限制超额聘任。目前各地高校普遍存在岗位与取得职称人员不匹配的现象,即“岗少人多”,不少取得高级职称的教师因受岗位结构比例及职数的限制而不能聘任在相应岗位上,影响工作积极性。职称评审权下放给高校的一个重要目的是充分放权给高校,由高校结合学校岗位实际及师资队伍情况自主开展职称评审,引导高校将职称评审与岗位聘用有机结合,促进高校和谐、健康发展。职称评审权下放给高校后,高校如何在限定的岗位职数内尽量做到职称评审与岗位聘用相结合是个亟待解决的难题。

(四)高校各专业系列职称评审权如何下放问题

(五)高校之间流动人员的职称确认问题

由于我国高校数量多、类型杂,各地区各高校办学水平、办学层次存在差异。职称评审权下放给高校后,各地高校根据实际情况自主制定具体的职称评审条件,不同地区不同高校之间的教师职称评审条件可能千差万别,难易程度各不相同,办学水平和办学层次差距大的高校之间职称评审条件的难易程度差距会更大。职称评审条件不一、难度有差异等因素将导致各高校评审出来的同级别职称人员水平存在差异,如有的高校评审出来的教授,不一定能达到另一所高校的教授水平,甚至可能达不到办学水平高高校的副教授水平。因工作调动等原因,高校之间的人才流动是正常的现象,但各地高校自主评审的职称可能不一定被别的高校认可,高校之间办理调动手续的流动人员职称确认也是个不容忽视的现实问题。

三、高校教师职称评审权下放后的应对策略

(一)成立高校职称评审监督管理机构,建立职称评审监管机制

为平稳推进高校教师职称评审权下放的改革,确保高校职称评审质量,应切实加强监督和管理,构建职称评审监管机制。应组建政府和高校两个层级的监督管理机构,政府层面应成立由省(市)教育厅、人社厅和纪律监察部门等相关职能部门组成的监管小组,对高校自主组织的职称评审进行宏观监督,采取实地检查职称评审材料、听取高校职称评审工作汇报、组织教师代表座谈等方式,不定期检查高校的职称评审工作,并对高校职称评审过程相关投诉举报进行调查处理,对调查中发现的问题,监督高校及时整改处理,经整改无明显改善的,予以通报批评并暂停、收回高校自主职称评审权。高校内部应建立由高校领导、人事处、纪检监察等部门组成的职称评审监督机构,负责评委专家的遴选与抽取;全程参与职称评审过程的监督;对职称评审期间出现的违纪违规事件进行调查处理;受理投诉举报及调查核实并提出处理意见。

(二)制定科学、合理、切合高校实际的职称评审条件,充分发挥职称评审指挥棒的作用

职称评审是衡量和评价高校教师教学质量、学术水平和科研能力的重要途径,这主要通过设置科学、合理的职称评审条件来实现。全国各地高校类型、层次纷繁多样,职称评审权力下放给高校后,不同类型不同层次高校应结合学校实际,根据师资水平、岗位空缺情况,科学、合理设置符合学校实际的职称评审条件,如研究型高校侧重考察教师的科研能力、学术成果、学术贡献及学术影响力等;师范院校侧重考察教师课堂教学能力、教师基本教学技能和素养、教学质量和教学效果、师德师风等;医学院校医疗卫生系列教师侧重考察其临床治疗能力、病例研究、病历撰写及医德医风等;高职高专等应用型院校则侧重考察教师职业技能与素养、应用技术技巧及实践操作能力等。通过制定科学、合理且切合高校实际的职称评审条件,充分发挥职称评审指挥棒的作用,促使高校教师转变观念,引导教师结合岗位实际,切实提高教学科研能力和水平,提升专业水平、技能与素养,树立积极、正确的学术价值理念,切实提高教学质量。

(三)高校应结合岗位设置情况,按照人岗相适原则,按岗评审,最大限度做到评、聘结合,发挥各类人才作用

随着高校岗位设置改革的推进,目前全国各地高校基本实行了岗位设置管理,专业技术岗位严格的结构、比例及职数限制导致高校只能实行评、聘分开,影响了评上职称但未聘在相应岗位上相关教师的积极性。为推进职称制度及用人制度改革,促进职称评、聘结合,2016年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于深化职称制度改革的意见》,文件规定应“促进职称制度与用人制度的有效衔接”,单位应结合用人需求,“实现职称评价结果与各类专业技术人才聘用、考核、晋升等用人制度的衔接”[5]。高校职称评审工作关系到广大教师的切身利益,职称评审权下放后,各地高校应结合岗位设置的情况,根据学校专业技术岗位空缺职数、现有师资队伍情况等因素设置职称评审条件进行评审,“评”以适“用”、以“用”促“评”,促进职称评审结果与岗位聘用的有效衔接,尽量做到评、聘结合,提高教职工积极性,发挥各类专业技术人才的作用,促进高校的发展。

(四)根据各专业系列职称评审条件的成熟度,分批次逐步下放相关专业职称评审权

职称评审权下放至高校,对于提高高校办学自主性,激发高校办学活力,发挥高校职称评审的主导作用具有重要意义。在职称评审权下放高校的实践过程中,应按照实事求是的原则,充分考虑不同类型、不同办学水平高校的实际承受能力,不宜搞一刀切,应根据高校是否具备独立开展相关专业职称评审能力的实际,实行分步走的策略,逐次分批下放各专业系列职称评审权。高校教学、科研、实验技术等主要职称系列评审权可以先行下放,暂不具备独立开展职称评审的图书资料、档案、编辑、会计、审计等其他专业系列,仍应依托省(市)相关专业职称评审机构组织评审。待高校相关专业系列职称评审条件成熟后,再逐步下放职称评审权,应按照“成熟一个下放一个”的原则逐步进行,稳步推进改革。此外,对当前尚不具备自主评审条件、确实无法单独开展职称评审的高校,可探索实行同一地区相关高校联合评审模式,待相关高校条件成熟后,再下放职称评审权.

(五)构建跨校、跨区域流动人员职称重新认定机制,搭建人才流动畅通平台

高校之间人才流动是常见的现象,职称评审权下放至高校后,由于各地区、各类型高校自主制定职称评审条件,不同高校之间职称评审的标准和要求各不相同,不同类型高校尤其是办学层次差距大的高校之间职称评审的“含金量”差异较大。为完善人才流动机制,平衡调动人员和其调入高校教师之间职称的对应关系,应构建跨省(市)、跨地区、跨校之间流动人员的职称重新认定机制,流动人员应按照所调入高校职称评审条件的标准重新进行职称确认,在办理调动手续期间,其职称尚未确认前暂时按原有职称级别享受相关待遇,待调入高校按照本校职称评审条件对流动人员进行职称重新确认后,根据认定的结果确定相应的职称并享受相应的待遇。通过建立流动人员职称重新确认机制,搭建人才流动畅通平台,促进高校之间合理的、正常的人才流动。

四、结语

高校教师职称评审权下放是全面构建更具活力的高等教育管理体制改革的有益探索。随着《意见》等相关新文件的出台,职称评审权下放至高校的改革即将全面启动,各地各高校应积极应对、稳妥推进。政府部门应根据地区所属高校承接能力的实际情况,分批次逐步下放职称评审权,同时加强对所属高校职称评审的监管力度,促进高校职称评审平稳、顺利实施。高校作为用人的主体,应在新的时代背景下,不断与时俱进,高度重视职称评审权下放工作,按照国家相关文件精神,切实加强领导、精心组织、有序实施,结合学校岗位设置及各类专业技术人才队伍的实际情况,制定符合学校实际的职称评审条件和具体的评审实施办法,构建更科学、合理和完善的职称评审制度,同时促进职称评审结果与岗位聘用紧密结合,以稳定和凝聚人才队伍,切实提高教学质量和办学水平,推进学校快速、健康发展。

[1]教育部.关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见(教政法[2017]7号)[Z].2017-03-31.

[2]具有教授、副教授任职资格评审权的高等学校[J].中国高等教育,1994(1):33.

[3]国家教育委员会,人事部.关于进一步做好授予高等学校教授、副教授任职资格评审权工作的通知(教人[1994]19号)[Z].1994-03-01.

[4]教育部.具有教授或者副教授评审权的高等学校名单(截至2012年12月)[EB/OL].[2017-04-22].http://www.moe.gov.cn/s78/A04/s8343/moe_686/201012/t20101228_113172.html.

[5]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化职称制度改革的意见[Z].2016-11-01.

Decentralization of Professional Title Assessment to Universities:Historical Process,Existing Problems and Solutions

MENG Youhua

(Personnel Department,Hainan Medical University,Haikou 571199,Hainan,China)

In order to adapt to the context of market economy of social governance in a way of"small government and big society",to further rationalize the relationship between government and universities,and to promote the reform,the government will directly delegate the right of professional title appraisal to universities in accordance with the principle of"decentralization while making the combinations of power"for the purpose of giving full play to the leading role of the evaluation of professional titles.This paper analyzes the historical process of the rights of college teachers'professional title evaluation since the founding of new China.It also analyzes the possible problem of rights regarding comprehensive title appraisal delegated to the university in the new era and the corresponding strategies are put forward concering the related issues.

colleges and universities;professional title evaluation;decentralization;strategies

G647

A

1671-5934(2017)05-0109-06

2017-06-08

蒙有华(1978-),男,江西南康人,助理研究员,硕士,研究方向为高等教育管理,E-mail:815641330@qq.com

表1 32所具有教授职称评审权的高校名单(1986年)(排名不分先后)

序号地区数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0北京市10所11 12 13上海市天津市浙江省江苏省安徽省辽宁省黑龙江省吉林省陕西省湖北省福建省广东省5所2所1所2所1所2所1所1所2所3所1所1所高校名单北京大学清华大学中国人民大学北京师范大学北京医科大学北京农业大学北京科技大学北京理工大学北京航空航天大学中国协和医科大学上海交通大学复旦大学同济大学上海医科大学华东师范大学南开大学天津大学浙江大学东南大学南京大学中国科技大学大连理工大学东北大学哈尔滨工业大学吉林大学西安交通大学西北工业大学中国地质大学华中理工大学武汉大学厦门大学中山大学

表29 所具有副教授职称评审权的高校名单(1986年)(排名不分先后)

序号1 2 3 4 5 6 7地区重庆市湖北省黑龙江省陕西省天津市浙江省广东省数量1所2所2所1所1所1所1所高校名单重庆建筑工程学院武汉测绘科技大学华中农业大学哈尔滨建筑工程学院哈尔滨医科大学西北大学天津医学院浙江医科大学华南师范大学

1986年首次下放高校职称评审权的探索尝试,提高了相关高校的办学自主性和职称评审的积极性,取得了较好的成效。时隔两年后,国家再次大规模集中给一批高校下放了职称评审权,1988年第二批下放职称评审权的高校共有108所,其中48所高校获得教授职称评审权,60所高校获得副教授职称评审权。随后几年,国家根据高校办学条件逐步给部分高校下放了职称评审权,1991年至1993年12月期间,经国家教委批准下放具有教授职称评审权的高校新增4所,具有副教授职称评审权的高校新增34所。截止1993年底,国家共给187所高校下放职称评审权,其中具有教授职称评审权的高校共84所,具有副教授职称评审权的高校共103所[2]。

随后,为进一步规范高校职称评审权下放的审批工作,1994年3月,国家教委和人事部联合发布了《关于进一步做好授予高等学校教授、副教授任职资格评审权工作的通知》[3],文件对授予副教授、教授职称评审权的高校应具备的条件进行了明确规定。同时,也明确了授予教授、副教授职称评审权高校的审批办法和流程。

此后,高校职称评审权下放的审批工作更加规范、严格。自20世纪90年代中后期以来,国家陆续给各地符合条件的高校下放了职称评审权,截止2012年12月,全国共有298所高校获得教授、副教授职称评审权,其中175所高校具有教授职称评审权,123所高校具有副教授职称评审权[4],见表3和表4。

表3 175所具有教授职称评审权的高校名单(排名不分先后)(截止2012年12月)

序号 地区 数量 高校名单28所北京市8所天津市河北省山西省2所4所1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0辽宁省12所3所吉林省黑龙江5所14所上海市江苏省16所8所浙江省11 12 13安徽省福建省山东省2所2所3所14河南省5所北京大学 清华大学 中国人民大学 北京师范大学 中国农业大学 北京科技大学 北京理工大学 北京航空航天大学 中国协和医科大学 北京交通大学 北京邮电大学 中国石油大学对外经济贸易大学 北京林业大学 北京中医药大学 北京外国语大学 中央音乐学院 中央美术学院 北京体育大学 北京化工大学 中央戏剧学院 北京工业大学 首都师范大学 中国政法大学 北京语言大学 中央民族大学 中央财经大学 中国传媒大学南开大学 天津大学 天津医科大学 天津师范大学 天津财经学院 天津科技大学 天津工业大学 天津中医学院燕山大学华北电力大学山西大学太原理工大学中北大学山西医科大学大连理工大学 东北大学 中国医科大学 沈阳农业大学 东北财经大学 大连海事大学 辽宁大学 沈阳工业大学 大连医科大学 辽宁工程技术大学 辽宁中医学院 辽宁师范大学吉林大学东北师范大学长春理工大学哈尔滨工业大学东北农业大学哈尔滨工程大学东北林业大学哈尔滨医科大学复旦大学上海交通大学同济大学华东师范大学东华大学华东理工大学上海财经大学上海第二医科大学上海外国语大学上海音乐学院上海理工大学上海大学上海体育学院上海海事大学南京大学东南大学中国矿业大学河海大学南京航空航天大学南京理工大学 南京农业大学南京师范大学江苏大学南京林业大学苏州大学南京工业大学 南京中医药大学南京医科大学中国药科大学江南大学浙江大学 中国美术学院 浙江工业大学 浙江工商大学 浙江理工大学 浙江中医药大学 温州医学院 宁波大学中国科学技术大学合肥工业大学厦门大学 华侨大学山东大学中国海洋大学山东农业大学郑州大学河南大学河南农业大学河南理工大学河南师范大学

【责任编辑:孙 健】