福建省动力与电气工程学科发展研究报告

2017-11-09福建省电力咨询协会

福建省动力与电气工程学科发展研究报告

福建省电力咨询协会

动力与电气工程学科是现代科技领域中推动经济社会发展的核心学科之一,包括电气工程、动力机械工程、工程热物理、热工学等专业门类。在福建,该学科总体上处在“跟跑”阶段,特别是工程热物理学、热工学等基础学科发展滞后,学科总体上还难以支撑产业发展的需要。对此,本文建议将该学科纳入“双一流”建设计划,重点服务海峡西岸能源基地建设特别是核电基地建设,服务福建实施“中国制造2025”,支撑创新驱动发展战略、服务福建发展需求。

动力与电气工程 学科发展 福建省

动力与电气工程学科是研究和解决电能的生产、传输、分配、储存、控制的科学机理、关键技术、工程方法、技术路径的学科,是现代科技领域中推动经济社会发展的核心学科之一,主要包括工程热物理、热工学、动力机械工程、电气工程等专业门类。进入新世纪以来,全球经济快速发展导致能源消费(特别是化石能源消费)大幅攀升,引致环境污染和气候变化,带来一系列全新的技术需求,动力与电气工程学科的发展面临前所未有的机遇和挑战。

2011年,国务院发布《海峡西岸经济区发展规划》,要求福建按照统筹规划、合理布局、适度超前、安全可靠的原则,依托良好的港口条件,加强对外能源合作,优化能源结构,构建安全、稳定、经济、清洁的能源供应体系,建设以电力基地、能源储备基地和新能源开发基地为核心的海峡西岸能源基地,能源工业有望形成1亿kW的电力装机容量和电网服务能力,1亿t煤炭的资源配置与供给能力,1亿t石油的加工转化与保障能力,1000万t LNG的天然气资源配置与供给能力,并形成1万亿元的产业规模。产业发展对技术和人才的社会化服务提出了更高的要求,为福建高校、科研院所动力与电气工程学科建设与人才培养创造了前所未有的发展机会。

1 学科发展动态

1.1 电气工程

电气工程学科是研究电的学科,涉及电力电子技术、计算机技术、电机电器技术、信息与网络控制技术、机电一体化技术等诸多领域,是一门综合性较强的学科,包括电力系统自动化、电机与电器、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传统、电工理论与新技术五个二级学科。电气自动化是国民经济和人民生活现代化的重要标志。在今后相当长的时期内,电力的需求将不断增长,社会对电气工程学科的需求量呈上升态势,电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。随着信息化的不断深入,包括计算机、世界范围高速网络及通讯系统,以及用来传感、处理、存储和显示各种信息等相关支持技术的综合,信息技术对电气工程的发展产生支配性的影响,为电气工程领域的技术创新提供了更新更先进的工具基础,并且将拓宽到生物系统、光子学、微机电系统(MEMS)。

(1)发电机。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律,用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。从产生方式上可分为汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、汽油发电机等。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。近年来,随着风能的大面积开发,我国风力发电机获得快速发展。

(2)电动机。电动机是一种把电能转换成机械能的设备,由定子与转子组成,它利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,使电动机转动。按用途分类,电动机可分为驱动用电动机和控制用电动机。驱动用电动机分为电动工具用电动机、家用电器用电动机及其它通用机械设备用电动机。控制用电动机分为步进电动机和伺服电动机等。电动机是电能的主要消费设备,全社会用电量的60%和工业用电量的80%由电动机消费。未来重点应向航空、航海、军工、核电、机器人以及特种电机等新领域发展,同时建立包括电动机、控制装置、被拖动装置、传动装置以及管网负荷等在内的电机系统,提高电机能效。

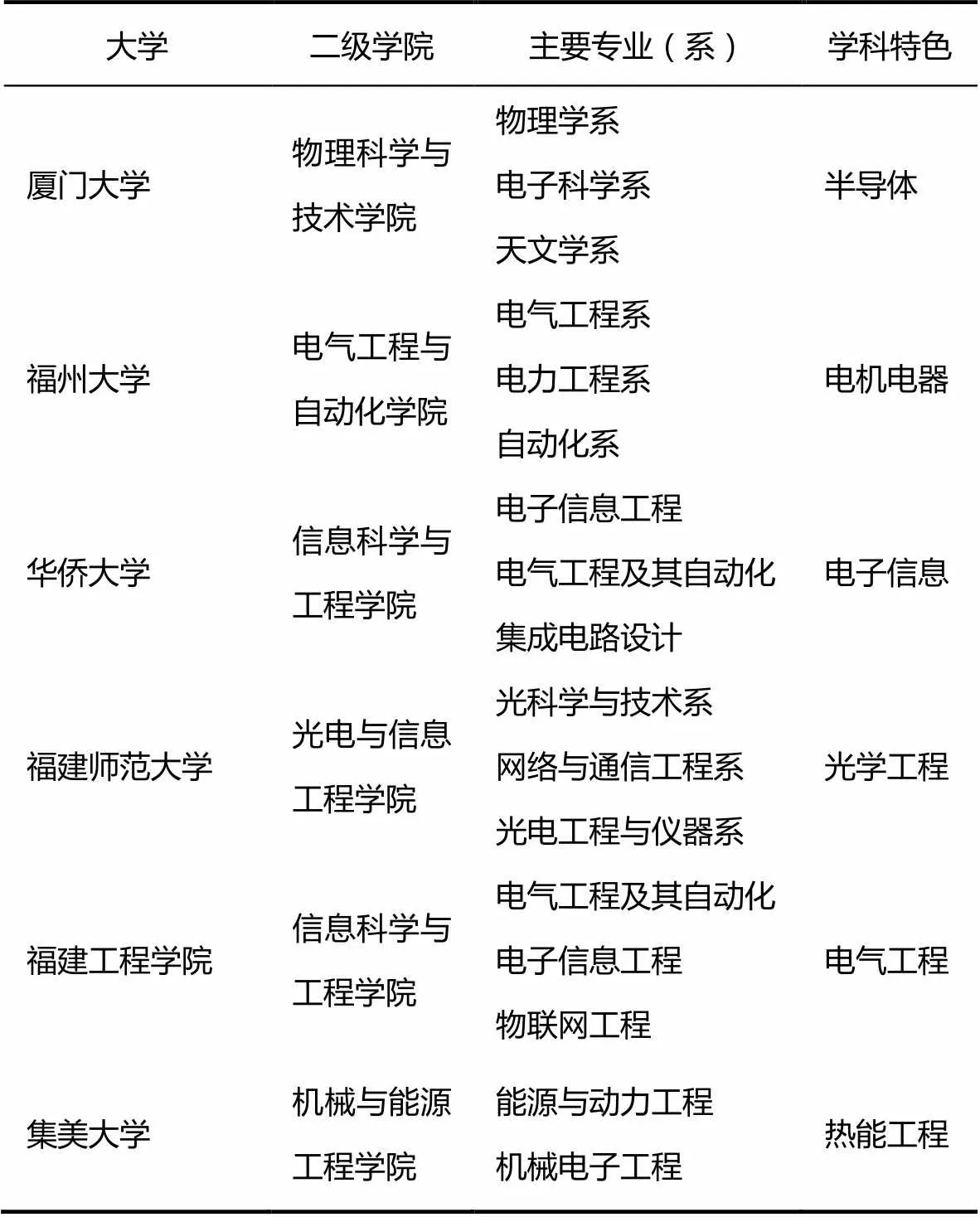

电气工程学科在福建多所高等院校设有相关专业,厦门大学在半导体领域具有领先优势,福州大学在电机电器领域具有竞争优势;此外,华侨大学、福建师范大学、集美大学、福建工程学院在相关学科领域都有不俗建树,但总体上还处在全国学科发展的“跟跑”阶段。详见表1。

表1 福建省电气工程学科发展现状(2015年)

1.2 动力机械工程

动力机械工程学科以工程热物理学、热工学为主要理论基础,以汽轮机、内燃机和正在发展中的其它新型动力机械及其系统为对象,研究如何把燃料的化学能和流体动能安全、高效、低污染地转换成动力的基本规律和过程,研究转换过程中的系统和设备,以及与此相关的控制技术,为船舶、汽车、农用机械、工程机械提供动力,它涉及能源、交通、电力、航空、农业、环境等与国民经济、社会发展及国防工业密切相关的领域。

(1)汽轮机。汽轮机包括电站汽轮机、工业汽轮机、船用汽轮机,是一种以蒸汽为动力,将蒸汽的能量转换为机械功的旋转式动力机械。汽轮机是现代火力发电厂中应用最广泛的原动机;由于冶金技术的不断发展,使得汽轮机结构也有了很大改进,主蒸汽压力大于32MPa的超超临界压力汽轮机已在火力发电厂广泛使用。随着冷热电三联供、核电的大力发展,利用汽轮机排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热技术与装备获得快速发展,适用于不同反应堆型、性能良好的现代核电站汽轮机获得快速发展。

(2)内燃机。内燃机是一种通过使燃料在机器内部燃烧并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机,常见的有柴油机和汽油机。内燃机及配件制造是汽车、摩托车、船舶制造、工业机械以及农机等行业的配套产品,其产品性能必须满足下游行业的需要,同时这些行业的运行状况及景气程度将直接影响内燃机及配件产品的市场需求。近年来,随着环境污染和气候变化的不断加剧,内燃机研究除了传统的提高内燃机发出的功率(动力性能)、减少相同功率输出的燃料消耗(经济性能)外,研发的重点转向降低相同功率输出的生态影响(环境性能),开发出CNG发动机、LPG发动机、乙醇发动机、双燃料发动机、灵活燃料发动机等,并随着海洋经济、海洋军事的发展,现代船舶和舰艇上使用的船用柴油机获得快速发展。

(3)水轮机。水轮机是一种将水能转换为机械能的动力机械。现代水轮机大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。在电力需求的强力拉动下,我国水轮机及辅机制造行业快速发展,水轮机制造技术已达世界先进水平。根据对国际社会做出的“2020年非石化能源将达到能源总量15%”承诺,我国水电行业2020年装机容量将达到3.8亿kW,所需的水轮机及辅机设备将进一步增加,行业发展前景广阔。

由于需求的拉动,我国汽轮机、水轮机、内燃机发展迅速,但在国际上总体上还处在“跟跑”水平,部分领域达到“并跑、领跑”水平。我省“三机”以应用为主,高校、科研院所的动力机械工程学科设置总体上处在起步阶段,厦门大学在航空发动机领域具有比较优势,集美大学在船用轮机方面具有比较优势,福建工程学院在电动汽车领域近年来发展迅速;此外,福州大学、华侨大学、福建农林大学都设有机械工程相关学院和学科。详见表2。

表2 福建省动力机械工程学科发展现状(2015年)

1.3 热工学

能源的利用绝大部分是通过热能或由热能转换为其它形式的能量加以利用的,热工学就是研究能量转换规律、热量传递和热能有效利用的一门技术学科,包括工程热力学和传热学,主要技术产品为锅炉与燃气轮机。

(1)锅炉。锅炉是一种能量转换器,利用燃料燃烧释放的热能将工质加热到一定参数的设备,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。火力发电是我国主要的发电方式,电站锅炉作为火力电站的三大主机设备之一,伴随着我国火电行业的发展而发展,形成三大电站设备制造基地,上海电气、哈动力、东方电气三大集团各自独立形成大规模成套电站设备研发制造能力,是国内电站设备制造第一梯队。

(2)燃气轮机。燃气轮机是一种先进而复杂的成套动力机械装备,集新技术、新材料、新工艺于一身,是典型的高新技术密集型产品。燃气轮机属于重大核心装备,作为高科技的载体,燃气轮机代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水平,是21世纪的先导技术,是国家高技术水平和科技实力的重要标志之一,具有十分突出的战略地位。

由于多方面的原因,我国燃气轮机同国际先进水平相比仍存在很大差距,尚未形成真正的产业。诸多领域动力落后的状态,已成为制约国民经济发展的“瓶颈”,其技术仅被世界上少数几个发达国家所控制,先进的燃气轮机在西方国家仍然限制对华出口。福建省在热工学学科领域学科建设尚处在起步阶段,福建省电力科学研究院设有热能电力设备研究所。

1.4 工程热物理学

工程热物理学是一门研究能量以热的形式转化的规律及其应用的技术科学,是能源利用领域的主要基础学科。当前,人类正经历着第三次能源结构大转换,也就是从化石能源为主向以可再生能源为主转变,工程热物理学科不仅要解决化石能源发展和应用中的关键问题,特别是煤炭成为高效、洁净、稳定、廉价的能源,还要为可再生能源发展及其关键技术开发提供科学源泉和支撑,并通过能源转换的物理化学生物学基础研究,为煤炭洁净利用、石油战略储备、规模化蓄能、生物质能开拓等奠定科学基础。

(1)能效改进技术。深入研究用能系统的合理配置和用能过程中物质与能量转化的规律及其应用,提高能源利用率和减少污染,最终减少能源的消耗。

(2)洁净煤技术。包括整体煤气化联合循环、增压或常压流化床燃煤联合循环、直接燃煤或外燃式联合循环,以及内外燃煤一体化新型发电系统,有效控制SO2和NOx与粉尘等燃煤污染物排放。

(3)可再生能源发电技术。包括风能、太阳能、海洋能、生物质能发电技术,以及太阳能热水器技术,推动可再生能源资源开发。

(4)碳捕捉碳封存技术。二氧化碳的捕捉与封存技术(CCS)的难点在于二氧化碳回收能耗太高、减排成本居高不下。需要开发能够同时解决能量利用与二氧化碳减排的革命性技术,并发展适合我国国情的温室气体控制技术路线。

福建省在工程热物理学领域学科建设尚处在起步阶段。厦门大学能源学院设有能效工程研究所。

2 产业发展动态

2.1 能源革命

习近平总书记提出推动以“消费革命、供给革命、技术革命、体制革命和国际合作”为主要内容的能源革命。美国总统特朗普选择退出“巴黎协定”,将中国置身于气候变化全球治理的“风口浪尖”,赋予了能源革命的历史性新使命,分别是:

(1)化石能源的清洁化,重点推进煤炭的清洁利用,辅之以化石能源总量控制并大幅度提升天然气在化石能源中的比重。

(2)能源供给的低碳化,重点推进水能、风能、太阳能、海洋能、生物质能等可再生能源与核能的开发利用、促进非化石能源成为主体能源,辅之以非化石能源配额管理并强制引入绿色电力证书制度和GDP碳强度管制制度。

(3)能源消费的高效化,重点推进能源技术进步与效率改进,辅之以“源—网—荷—储”系统集成技术并强制引入能效标准管制和GDP能源强度管制制度。

(4)能源系统的安全化,重点推进能源治理的国际化,辅之以全球能源互联网技术并广泛推行能源国际贸易人民币化。

能源革命本质上属于能源发展的大转型、能源结构的大转换。历史上,人类利用能源大致经历了三个时期:薪柴时期、煤炭时期和油气时期。工业革命以前,人类以柴草为燃料,以人力、畜力、水力、风力为动力;工业革命后,人类对能源的利用发生了根本性的转变。在过去的150多年里,在能源利用总量不断增长的同时,能源结构也在不断变化。当前,面对不断恶化的生态环境,人类需要进行第三次能源结构转换,从矿物能源向可再生能源转换,用可再生能源替代矿物能源,用无碳能源、低碳能源替代高碳能源。现在看来,实现第三次源结构转换面临一系列挑战:

能源主体方面。目前,有能力承担第三次能源结构转换的能源选项包括核能、水能、天然气水合物(可燃冰)以及太阳能、生物质能、风能、海洋能、地热能等非水电可再生能源。尽管每种能源的资源禀赋都能够满足人类的消费需求,但在现有的条件下都还难以做到技术、经济可行。因此,第三次转换或许将是一个综合的过程,不可能像第一次和第二次转换那样结构单一,而是由多品种共同实现结构转换。

存量资产方面。现有的能源工业体系包括油井、油轮、输油管线、销售网络,气田、LNG船、天然气管线,煤矿、铁路、港口,发电厂、输配电网络,以及工厂、汽车、火车、轮船、飞机和居民生活,都是建立在石油、天然气、煤炭和电力基础上的,形成了庞大的存量资产。第三次能源结构转换不可能绕过这些资产。

二次能源载体方面。伴随于第一次、第二次能源结构转换,人们已经习惯于使用电力、汽油、柴油等二次能源,并由此形成了完整的生产、生活模式,第三次能源结构转换同样不可能绕过这一模式。从发展趋势看,电力作为二次能源的载体地位不会改变,改变的只是产生电力的一次能源来源。因此,水电和各种非水电可再生能源的开发利用应反映这一趋势,将其转变成电力。同样,人类以汽车、轮船、飞机为主要交通运输工具也不会发生根本性改变,改变的只是实现这些交通运输工具功能的动力来源。因此,各种可再生能源的开发利用还应反映这一要求,例如以氢能为二次能源载体、通过燃料电池为交通运输工具提供动力,替代现行的汽油、柴油。

2.2 能源电力需求预测

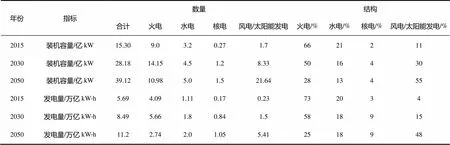

2015年,我国一次能源消费总量为43.0亿t标准煤;其中,煤炭占64.0%、石油占18.1%、天然气占5.9%,化石能源合计占88%,非化石能源占12%;全社会用电量5.69万亿kW·h,26.9%的发电量由非化石能源提供,24.0%的发电量由水能、风能、太阳能等可再生能源提供。根据周孝信院士的预测,2020年一次能源消费总量将达到48.3亿t标准煤、2030年为53.2亿t标准煤,2050年依据非化石能源的三种不同发展情景预计在40亿t~60亿t标准煤之间;期间,全社会用电量将分别增长至6.76、8.49、11.2万亿kW·h,非化石能源发电量占比将由2015年的26.9%增长至73.9%~86.2%之间,可再生能源发电量占比也将从2015年的24.0%攀升至64.5%~73.7%之间。详见表3。

表3 2030-2050年能源需求情景分析

数据来源:周孝信,中国电力科学研究院。其中,2050年考虑三种不同化石能源占比情景。

2015年,我国电力总装机容量为15.3亿kW;其中,火电占66%、水电占21%、核电占2%,风能/太阳能发电占11%。在全部发电量中,火电占73%、水电占20%、核电占3%、风电/太阳能发电占4%。根据周孝信院士的预测,2030年,全社会电力装机容量将达到28.18亿kW;其中,50%为火电、16%为水电、4%为核电、30%为风能/太阳能发电,火电还是风电装机的主力机组,但风能/太阳能发电已超过水电装机容量;2050年,全社会电力装机容量将进一步攀升至39.12亿kW;其中,28%为火电、13%为水电、4%为核电、55%为风能/太阳能等可再生能源发电,火电机组大面积退役,可再生能源发电成为电力唯一主力。详见表4。

表4 2030-2050年电力发展预测

数据来源:周孝信,中国电力科学研究院。

2.3 “十三五”能源电力规划

《能源发展“十三五”规划》提出,抓住能源供需宽松的有利时机,着力降低煤炭消费比重,扩大天然气消费,超前谋划水电、核电发展,稳步推进风能、太阳能等可再生能源发展,2020年全国能源消费总量控制在50亿t标准煤以内,煤炭消费总量控制在41亿t以内,全社会用电量预计在6.8~7.2万亿kW·h之间。规划设定了四个新指标,一是非化石能源消费比重提高到15%以上,二是天然气消费比重力争达到10%,三是煤炭消费比重控制在58%以下,四是电煤消费比重提高到55%以上。

2016年底,福建全省总装机容量5116万kW,其中燃煤火电2829万kW,水电1292万kW,核电762万kW,新能源233万kW(风电215万kW,光伏18万kW),清洁能源装机占44.7%。

预计“十三五”期间,福建省新增核电442万kW,新增风电和光伏分别为328万kW、77万kW,预计到2020年清洁能源装机占比达51.5%。

预计“十四五”期间,福建省新增电源约1798万kW,其中新增核电657万kW,新增抽水蓄能电站380万kW,新增风电和光伏电源装机分别为270万kW、60万kW,到2025年清洁能源装机占比将达57.3%。

目前,福建电网沿海500kV双廊道全线贯通,形成了“省内环网、沿海双廊”的目标骨干网架。建成了电压320kV、换流容量212万kV·A,居世界之最的厦门柔性直流输电科技示范工程。全省九地市形成了以500kV变电站和本地220kV电源为支撑的主干环网结构。福建电网最高电压等级达到1000kV,通过1000kV特高压双回路和500kV超高压双回路与华东联网,与省外送受能力达680万kW,实现了资源更大范围的优化配置。

3 学科建设与发展建议

动力与电气工程学科对海峡西岸能源基地建设至关重要,对支撑创新驱动发展战略、服务福建发展需求具有十分重要的战略地位。目前,学科本身尚不足以支撑经济社会发展的需要、不足以支撑产业发展的需要。建议将动力与电气工程学科纳入福建省建设一流大学和一流学科“双一流”建设计划,统筹规划学科建设,服务海峡西岸能源基地建设、服务“中国制造2025”,以产业需求引导学科发展,以学科建设促进产业转型升级。

3.1 纳入“双一流”建设计划

一是科学编制《“动力与电气工程”一流学科发展规划与建设方案》。以厦门大学、福州大学、华侨大学、福建农林大学、福建师范大学、集美大学、福建工程学院7所大学为重点,合理选择国内、国(境)外各1所标杆学校,深入研究学校的建设基础、优势特色、发展潜力等,提出具体的建设目标、任务和周期,明确改革举措、资源配置和资金筹集等安排;合理选择国内外同类一流学科为标杆,深入对比分析自身的比较优势与特色、相对地位与影响、主要差距等,科学编制建设方案,细化、量化建设目标、建设内容、年度实施计划、资金需求和来源、保障措施等。

二是推进省内一流大学“动力与电气工程学科”发挥比较优势。实施“高峰”“高原”学科建设计划,瞄准国际国内一流水平,将“动力与电气工程学科”纳入重点支持优势学科率先建成“高峰”学科。按“高峰”学科和“高原”学科两类开展建设一流学科建设,“高峰”学科从厦门大学、福州大学等具有博士学位授权一级学科中择优建设,“高原”学科从华侨大学、福建师范大学、福建农林大学等具有硕士及以上学位授权一级学科中择优建设,促进5所“一流大学”建设。

三是推进“动力与电气工程学科”加快进入国内一流前列,冲击世界一流水平。坚持转变政府治理方式和深化高校内部综合改革并重,引导和支持具备一定实力的大学及学科坚持一流标准,汇聚一流队伍,培养一流人才,产出一流成果;坚持有所为、有所不为,引导高校进一步明晰学科定位和发展目标,以学科为基础,强化优势特色,以重点领域的有效突破促进内涵建设;坚持以开放促发展,统筹国际国内优质资源,推动高校与国内外一流大学、一流学科开展深层次、宽领域、多模式的合作与交流;坚持把贡献和质量作为衡量标准,强化目标导向和实绩考核,建立财政投入与建设成效挂钩的激励机制。

四是发现引进培育一批“动力与电气工程学科”领军人才队伍。加快培养和引进一批一流科学家、学科领军人才和创新团队,汇聚一流师资队伍;深化高校创新创业教育改革,培养造就“大众创业、万众创新”的生力军,培养拔尖创新人才;以区域和国家重大需求为导向,加强高水平科学研究,促进学科交叉融合,产出一流科研成果,以需求引导学科跨越式发展;支持高校在“高峰”“高原”学科建立人才“特区”,对引进的高端人才实行以岗位任务为导向的协议工资等灵活多样的分配办法;在闽江学者奖励计划等重大人才项目申报上实行指标单列;鼓励高校提高脱产博士后的收入待遇,支持其潜心科研;支持高校以国际同类一流专业为参照,建设一批教学内容和方式达到国际水平的本科专业,并与国际同类高水平大学合作开展“联合学位”等形式的联合培养项目。

3.2 服务福建核电发展

核电和高铁是高端制造业的典型代表,是国家意志下“中国制造”的两个金字招牌。这两个行业的进口与出口,与大国间的政治、外交博弈密切相关,是习近平总书记和李克强总理近年来向国际社会重点推介的中国装备“走出去”重点产品;作为走向国际的顶级产品,其目前最大的市场还在国内,但与高铁国内发展的辉煌成就相比,核电发展还差强人意,“核电走出去”还需要有更多的国内成功实践。

发展核电,核技术是关键;经过多年的自主创新和引进消化吸收再创新,我国已经拥有了第三代、第四代核电的商业化技术体系,但仅有核技术是不够的,还需要解决核技术的落地问题,也就是核电厂的选址问题,并不是所有地方都可以建核电厂,需要有满足核安全要求的核电厂“厂址资源”。厂址资源属于稀缺资源,福建是核电厂厂址资源最为富集的地区之一,具备核电厂规模化建设的地质条件。

按照规划,未来福建除了续建宁德、福清核电外,还将新建漳州核电、霞浦核电,核电总装机容量超过2700万kW、成为国内最大的核电基地;核反应堆型涵盖先进压水堆、快堆、高温气冷堆等多种堆型,特别是拥有自主知识产权的首台“华龙一号”核电机组在福清的开工建设,对实施国家“核电走出去”发展战略具有特别重大的首堆示范作用和技术标杆意义。福建核电成为国家“非资源区清洁能源基地”建设的试验田和“排头兵”,成为国家“核电走出去”的试金石和“引路人”,战略地位特殊。

具体到“动力与电气工程学科”建设,建议重点建设厦门大学能源学院“新能源科学与工程”学科和核能研究所,建设核能理论与实践学科体系。

3.3 服务福建实施“中国制造2025”

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来,世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。中国政府规划通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。《中国制造2025》是实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,重点围绕新一代信息技术、新材料、新能源汽车、机器人与智能制造装备、航空航天装备、轨道交通装备、海洋装备、电力装备、农机装备、医疗装备十大领域,引导社会各类资源集聚,推动优势和战略产业快速发展。

一方面,服务动力与电气工程装备制造。推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用,进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平;推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术,形成产业化能力。突破高压、超高压输变电设备关键技术,推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、信息安全电源、智能电网用输变电及用户端设备发展;培育发展核安全级泵阀、管道、特殊用钢、仪控系统等核电配套产业,加快风电设备产业化。节能与新能源汽车。继续支持电动汽车发展,突破整车设计、汽车电子等关键技术,发展大功率和高能量的新型动力电池,提升电机、控制系统产业化能力;发展海上风电安装船、节能与新能源汽车制造业;继续支持电动汽车发展,突破整车设计、汽车电子等关键技术,发展大功率和高能量的新型动力电池,提升电机、控制系统产业化能力。

另一方面,围绕终端设备推进学科建设。围绕电动机、发电机、内燃机、汽轮机、水轮机、燃气轮机、锅炉七大终端装备,瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点,定期研究制定发布制造业重点领域技术创新路线图,完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的制造业创新体系;发挥行业骨干企业的主导作用和高等院校、科研院所的基础作用,建立一批产业创新联盟,开展政产学研用协同创新,攻关一批对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性强的关键共性技术;围绕产业链部署创新链,围绕创新链配置资源链,加强关键核心技术攻关,加速科技成果产业化,提高关键环节和重点领域的创新能力。

1.朱四海,福建省人民政府发展研究中心,研究员;

2.王大光,福建省电力科学研究院,教授级高工;

3.刘惠明,福建晋江天然气发电有限公司,高工;

4.周谟铁,福建福能股份有限公司,高工;

5.郭久煜,国网福建省电力公司调控中心,高工;

6.陈闽新,福建省电力咨询协会,秘书长;

7.范晓婷,福建省电力咨询协会,副主任;

8.傅 愉,福建省电力咨询协会,主管。