传统村落与历史文化名城的价值关联性比较研究*

——以山西浑源与神溪村为例

2017-11-09张帆

张 帆

传统村落与历史文化名城的价值关联性比较研究*

——以山西浑源与神溪村为例

张 帆

大多数传统村落不仅传承了中华农耕文明,还保留了一批乡土建筑,其历史文化价值不是单一属性的,它们而是像城市一样在历史的长河中不断演变发展。通过比较山西省大同市浑源县永安镇神溪村及其所在的历史文化名城浑源县在历史文化价值特色层面的关联性,让我们更深入地关注到传统村落价值的多元性以及空间物质载体以外更丰富的文化内涵,进一步探索对传统村落价值的认知方法。

传统村落;浑源古城;神溪村;历史文化价值;价值关联

1 研究意义和目的

传统村落与大都市,城与乡,都是人类历代繁衍生息的不同聚落类型。我国数以万计的村庄分布在祖国广袤的土地上,数量上远超过城市。由于村庄的形成过程大多与长期的农业耕种历史密不可分,因此我们在看待传统村落历史文化价值时更多地偏向于其农耕文明的传承与乡土建筑遗存的保存状况。然而,许多传统村落的历史文化价值与历史文化名城相仿是多元复合型的。山西是我国北方地区古村镇最为集中的区域[1],本文以山西省大同市浑源县永安镇神溪村为例,运用笔者参与的国家科技支撑计划课题中传统村落价值体系的研究方法为,分析比较神溪村及其所在的省级历史文化名城浑源县历史文化价值特色层面的关联性,继而论证传统村落价值的多维性,并探索传统村落的价值认知路径。

2 传统村落价值体系下神溪村的价值认知2.1 传统村落价值体系构建

2012年5月,住房和城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部下发《关于开展传统村落调查的通知》,其中对传统村落界定为“形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落”。这是我国第一次关于传统村落价值的全面解析。

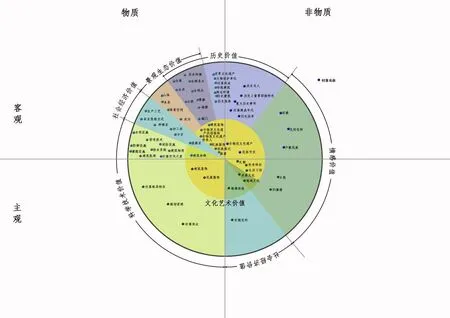

笔者参与的《传统村落保护规划与技术传承关键技术研究》课题,从不同的价值维度,系统性认识我国传统村落价值的正面特征和属性,整理和研究传统村落价值及其核心构成要素,构建了一个传统村落的综合价值系统(图1)。课题结合从理论到实践、从实践到理论两个研究路径,在理论基础分析框架下,分解出传统村落价值基础单元,通过分析各价值要素之间的相关性(Correlation),形成要素的簇结构,从而聚类出价值的特征属性,最终构建传统村落的价值体系(图2),形成了一个内涵全面、层次清晰的价值系统,即传统村落个体价值包括6大范畴,分别为:历史价值、文化艺术价值、情感价值、景观环境价值、社会经济价值、科学技术价值。本文将运用这个价值系统的技术成果,分析和研究神溪村作为传统村落的价值。

图1 传统村落价值系统构建路径示意图

图2 传统村落(个体)综合价值生成维度关系图

2.2 神溪村基本情况

神溪村位于山西省大同市浑源县永安镇,地处北岳恒山以北,凤凰山(亦称神溪山)脚下,距浑源县城约4公里,距北岳恒山不到10公里。神溪村山水环境资源独特,流经神溪村的神溪水发源于凤凰山,在村南形成风景秀丽水资源充沛的神溪湿地,其泉水历代有名[2]。神溪村历史悠久,律吕神祠始建于北魏,拥有多处文物古迹,包括凤山书院、神溪关帝庙、古戏台和明清时期留存至今的传统民居院落。2007年,神溪村被公布为第三批中国历史文化名村。

2.3 神溪村的历史文化价值

按照《传统村落保护规划与技术传承关键技术研究》课题中构建的传统村落价值体系,神溪村的传统村落价值突出表现在景观生态价值、科学技术价值、情感价值和文化艺术价值4个价值范畴。

2.3.1 神溪凤凰成就天人合一的山水景观环境

景观环境价值体现在传统村落选址和格局特征、自然山水环境资源、田园风光及农业景观、水体环境质量等方面。神溪村北靠凤凰山,南眺北岳恒山,泉水穿村而出,山环水绕而独居其中,而律吕神祠、凤山书院等人文历史景观与神溪湿地自然生态景观相互成就,形成天人合一、独一无二的山水景观环境。

明代弘治年间在浑源任知州的董锡曾在神溪村写下:“律吕祠边十亩溪,碧潭万丈漾玻璃。清光下烛波痕静,寒气高腾月影迷。半壑晚云人语歇,五更霜早野鸟啼。凭栏不尽今霄兴,笔走龙蛇任我题。”[2],体现了诗人触景生情,对神溪村恬静优美的湿地与律吕神祠的美景不禁尤为赞叹的欣赏和兴致。清朝乾隆年间编纂的《浑源州志》也记载,位于神溪村的“神溪月夜”是浑源州有名的“神川八景”之一。

2.3.2 村落民居是晋北传统民居的典型代表

科学技术价值体现在村落的规划和营建、乡土建筑特征、建筑材料等方面。中国传统民居建筑向来有“北山西,南皖南”的说法。山西民居形态丰富并且呈地域性分布,客观上分为晋中民居、晋南民居、晋西民居、晋北民居和晋东南民居[3]。其中,晋北民居因地貌特征和气候差异在民居格局、层高、建筑样式上,与普遍熟知的以平遥、祁县民居为代表的晋中民居形成明显差异。神溪村古民居是晋北传统民居的典型代表,建筑依山而筑,平地院落式民居和山地窑洞式民居兼而有之,形成高低层叠、错落有致的特点,且建筑细部多有精美的砖雕、木雕装饰(图3)。

图3 神溪村民居

神溪村合院式民居依地势呈轴线整齐布局,院内空间开阔,一般建有大门、正房、东西两侧厢房,主次关系明确,布局清晰,外墙多为灰色清水砖墙。村北毗邻凤凰山,依山就势形成山地窑洞民居,就地取材形成黄土与砖石结合的窑洞。据传村中有几处南北向多进院落为清代浙江布政使神溪村人陈庭栋晚年所建。从现存民居看,房屋、墙体建造巍峨,飞檐、斗拱翘势高悬,脊兽、影壁、山墙上的砖雕精细讲究,人物、图案栩栩如生,浮雕、镂空雕刻手工技艺细腻精湛。

2.3.3 铸钟手工技艺传承文化基因

情感价值体现在地域文化特征、文化归属感等方面。神溪村的地域(村落)文化特征体现在浑源铸钟制作技艺这项祖辈相传延续至今的民间传统手工艺技术上。浑源铸钟制作技艺是国家级非物质文化遗产项目,神溪村是这项非遗的传承地。浑源传统铸钟技艺在明清时期十分兴盛,是浑源县年代最悠久、最具影响力的传统手工技艺,是中国古老冶炼铸造文化的一种体现,也是神溪村传统文化传承的重要文化基因。在众多铸钟匠人中,神溪村牛家是铸钟祖传世家,铸钟过程中完全采用原始、古老的制作工序和传统手工技法,几百年来在造钟技艺上形成了自己的独特风格,技艺代代相传。浑源传统制作技艺铸的钟造型美观,钟声宏亮悠远,工艺精湛,是集文字、美术、雕刻、制作工艺于一体的民间铸造工艺精品。

2.3.4 律吕神祠壁画艺术蔚为大观

文化艺术价值体现在乡土建筑特征、建筑院落美学形制、艺术传承情况、民俗节庆、民族多元特征等方面。律吕神祠是神溪村历史文化遗存中最重要的文物古迹,其主殿内壁彩绘画工细致,色彩绚丽,内容丰富,是民间壁画的艺术瑰宝。律吕神祠始建于北魏,距今已有1500多年的历史,曾在元代和明代经过两次大型修葺,现存建筑为元代所建[4]。2010年后,根据浑源县文物部门提供的信息,当地政府对破损严重的律吕神祠进行了落架大修,修复后的正殿顶架柁梁、斗拱、斜梁等构建均较好地体现了元代建筑特色,而正殿内壁四面近70平方米的彩绘基本保存完好,细致绘制了四海龙王行云布雨的图画,目前壁画绘制年代仍在考古研究确认中,说法不一。这组壁画画风朴实、逼真,绘画内容丰富,共绘制了大、小人物像共139个。壁画的绘画技法与色彩运用与浑源县另外2处同为全国重点文物保护单位的寺庙壁画有异曲同工之妙,它们分别是浑源古城永安寺传法正宗殿内大幅元代明王壁画和位于浑源县城西南10公里处荆庄大云寺的大雄宝殿壁画,充分展示了浑源民间文化艺术的美学造诣、古代民间艺人丰富的想象力和巧夺天工的创作力。

传统村落的历史价值关注于村落建成年代、建筑年代、历史建筑和历史街巷数量、历史名人等;社会经济价值关注于村落的原住民数量、村庄集体年收入、乡村旅游发展情况等。神溪村由于常住人口数量少,保存较好的建筑以文物古迹为主,乡土建筑传统风貌特色突出,但建筑总体规模不大,而村庄旅游产业发展在神溪湿地公园的开发带动下,目前整体还处于起步阶段,经济发展相对落后,因此在村落价值综合评估中历史价值和社会经济价值优势不突出。

3 传统村落与其所在历史文化名城的价值关联性研究

3.1 浑源的历史文化价值

浑源县地处晋北地区中部核心,属大同市辖的7县之一,始置于秦,因境内的浑河定名,明清时为浑源州,属大同府。从战国置县于浑河以北的崞县算起,浑源建县历史有约2300多年的历史,后唐时迁入现今浑源古城所在位置,历史文化遗存丰富[2]。1991年山西省批准公布浑源县为山西省级历史文化名城。通过梳理城市发展过程和历史文化遗存,分别从恒山文化、边塞文化、地域文化3个视角研究浑源的历史文化价值。

浑源县的历史文化价值主要表现在三个方面:第一,浑源是北岳恒山文化发展与传承的重要见证地,古城选址“山城相依”,形态特征明显,格局完整,是我国“龟形”古城的典型例证;第二,浑源因地处我国古代汉族与北方少数民族交汇的塞北边疆,历史上是以大同为中心的雁北军事防御体系的重要组成部分;第三,浑源古城传统民居集中成片、类型丰富、装饰精美,是晋北民居建筑群的代表性展示地,是地域特色强烈的文化古城。

3.2 神溪村作为浑源县域重要文化遗产资源的地位

首先,神溪村与浑源古城区位相近,地缘相亲。浑源县历史风貌最集中片区位于历史上浑源州所在的古城区域,是现今浑源县中心城区所在的永安镇县委、县政府办公所在地。同样地,神溪村和浑源县同属永安镇,在地理区位上仅相距4公里,是历史文化名城县域范围内距离最近,且传统建筑风貌保存最好的村落。

其次,神溪村与浑源县文物特征相近,文物遗存级别高。浑源县域范围内的29处文物保护单位在空间上呈现集中分布的特点,主要沿浑河和唐峪河分布,集中在浑河两岸盆地的冲击平原上,这也证明了水系对浑源历史发展的重要地位。浑源古城与神溪村恰恰处于浑河的一南一北,选址与水系的关系极为紧密。29处文物建筑中有7处全国重点文物保护单位,包括著名的悬空寺,其文物影响力在全国文物界甚至海外都是知名的。作为常住人口不足1000人的村落,神溪村拥有全国重点文物保护单位律吕神祠和神溪关帝庙等文物古迹,及古戏台、大量明清古民居等历史悠久且保存较好的传统风貌建筑。

3.3 神溪村与浑源县在历史文化价值方面的内在关联性

从课题收集的村落数据信息中我们不难发现,传统村落虽然从根源上来看,大多以农业为基本生存方式发展而来,然而农耕文化并非是每个传统村落价值评估中最突出的属性,它们在科技、人文历史、艺术、社会经济等多维价值范畴中体现出显著的差异性。下面从认知浑源历史文化名城价值的3个视角,试图探索神溪村与浑源在价值评估方面的内在联系。

3.3.1 恒山文化——北岳宗教文化是共同的本土精神供养

浑源是北岳恒山文化发展与传承的见证地,其地方文化与恒山文化是在交融与互动中共同发展而来的。对“五岳”的崇拜是中国传统文化中一种独特现象,北岳恒山在历史记载中无论是皇家祭祀还是当地民间信仰中都有重要地位。恒山作为北岳,在历史上曾出现山西浑源和河北曲阳两处北岳祭祀地点。从顺治十七年(1660年)起,清王朝将祭祀北岳的盛典五岳常礼从曲阳移至恒山主峰所在的浑源,并在此进行皇家祭祀34次。在浑源现存的宗教场所中(表1),恒山天岭峰恒宗殿(北岳庙)曾作为古代皇家祭祀的场所[4],而浑源城南门外北岳行宫、王庄堡村麓明山的北岳庙、神溪村律吕神祠则以民间朝拜为主,形成皇族与普通百姓在对山岳崇拜本质上的相通和客观形式上的差异。律吕神祠、北岳行宫虽没有建在恒山上,但选址之处均与恒山有重要的视线联系,与恒山众庙宇遥相呼应。

表1 浑源县境内现存的庙宇表

五岳文化历来具有鲜明的宗教色彩,而恒山是我国最早的道教圣地之一,为道家“三十六小洞天”的“第五洞天”,道教活动始于汉代并使之成为浑源历史最悠久的宗教。当地各种宗教活动都会与北岳山神有所联系,意在依托北岳灵气,因此许多庙宇融合道教和本教形成多教并举的特色,这其中就包括恒山翠屏峰峭壁间佛、道、儒三教合一的悬空寺[5]、天峰岭恒宗殿、神溪村律吕神祠等。人们对北岳恒山信仰和朝拜活动延续至今,农历四月初八恒山庙会、八月初十北岳大帝诞辰是浑源最重要的传统民俗活动。每年农历五月初一,律吕神祠都会举办传统庙会,并会吸引众多信众和慕名而来的游人(图4-6)。

3.3.2 地域文化——神溪湿地和恒山是共同的山川历史环境

神溪村与浑源古城在选址上均选择了恒山北麗的高地,充分利用山水资源和景观环境优势,适宜百姓世代栖居。恒山共108峰,主峰天峰岭位于浑源古城南4公里,海拔2016.1米,松木延绵数百里,气势雄伟,自古是我国著名的游览胜地。浑源古城位于恒山之阴,选址于浑河和神溪湿地南岸地势较高之处,有受恒山大帝庇荫之意。神溪村坐落于凤凰山脚下,前以神溪为自然阻隔,后以凤凰山为天然屏障,神溪泉水从村中流淌而过,形成山水交汇的天然防御之地,符合古人天人合一、人地和谐的选址理念。恒山、浑河、神溪湿地、凤凰山构成了浑源独具特色的山水格局,是浑源古城历史环境的重要组成部分,同时也是神溪村居民世代赖以生存的山与水(图7)。

图4 悬空寺

图5 律吕神祠

图6 神溪关帝庙

为避免水患,浑源古城地势突出,以龟形为城市营造意象,在城市形态上呈现八边“龟”形城池。浑源筑“龟城”的寓意主要有三:一为防洪作用,州城旧址常受水患侵袭,城池新址选在浑河以南,“龟城”取意镇水治水;二为风水文化,龟象征稳定、长久、生生不息[6];三为军事防御之用,处于雁门关以北边塞地区的浑源州,城隅呈折角形有利于军事防御。而神溪村靠山面水的选址则更多考虑村民生活便利和和世代栖居的优美自然环境(图8)。

图7 神溪湿地

图8 神溪村与浑源古城山水格局要素分析图

3.3.3 边塞文化——传统民居特征尽显晋北民居特色

浑源的传统民居遗存丰富,主要集中在古城和周边的村落。民居院落形式主要分为合院式和台阶式。平川地区以合院式建筑为主,三合院、四合院数量最多,古城内现存600多栋民居建筑;山地地区一般依山势而建,形成台阶式院落,或采用黄土泥筑窑洞,如古城以南唐庄村的土窑洞。浑源的传统民居带有典型的晋北民居特色,建筑选材和样式因地制宜,与大同市、左云县等地民居有很多共同的特征,并且受到边塞文化的影响,使之成为晋北民居中具有独特形态的一支。历史上,由于晋北地区地处高寒地带、地广人稀,所以民居建筑密度较小,以一层为主,且为了充分采光和取暖,层高较低并且满面开窗,院落一般阔大、方正,与晋中、晋南的窄四合院刚好相反[3](图9)。

图9 晋中与晋北民居院落菜馆分析比较图

神溪村的院落形式兼有平川地区的合院式建筑与山地地区的窑洞民居特点。采用砖石窑洞的民居,有的形成院落,有的单独设置,形态较为丰富。用土墙、土顶修筑的窑洞民居,墙面用灰泥墁得整洁光平,同时也满足了室内保暖的需要。在民居风格上,浑源古城与神溪村的民居作为晋北民居的典型代表,整体呈现朴实、大方的特征。在建筑装饰上,区别于晋中祁县乔家大院、渠家大院、灵石县王家大院、太谷县曹家大院保留下来的细密奢华的雕饰、彩饰建筑构件,浑源古城与神溪村的民居装饰多了几分塞外的质朴和亲切。雕饰材料主要分为砖雕、石雕和木雕,其中砖雕运用的最多,设计简洁,一般为民间喜闻乐见的花卉等吉祥图案。

相比神溪村,浑源古城内民居规模大,院落类型更多。古城内保存有格局宽敞、多进合院的官绅大户院落,如田应衡故居、麻家大院。古城西关外,木市街曾是清末民国初期繁荣一时的边贸商业街,目前街巷两侧仍保留“前店后居”带门面的房屋,记录着中原汉民族与北方游牧民族交易马匹、衣、食、日用品等的一段边贸历史。浑源作为晋北边镇,从明代以来边贸活动一直比较活跃,清代最繁荣。木市街现存店铺民居是当时的物流集散中心,大多数民居与店铺融为一体,形成“铺面经商,铺后起居,商居交织”的合院式布局,由于院落朝向随着市集街巷的走向而定,因此正房不一定全朝南向,格局特色突出,也成为浑源作为清代晋商边贸分支的有力证据,见证了中原与塞北物资交换、贸易往来频繁的商贸历史[7](图10-11)。

图10 田应衡故居

图11 木市街前店后居的房屋

除上述3点以外,在边塞文化方面,浑源的历史文化价值还体现在军事地位上,它地处雁门关以北,位于北方游牧民族进军中原的重要通道上,是我国历史上以大同为中心的雁北军事防御体系的重要组成部分。然而,从目前整理的资料和现状遗存情况来看,神溪村未体现出历史上的军事地位。

4 结语

村落诞生的根本原因是农业的产生和发展,最初的城市就是在村落的基础上发展而来的,虽然它们在人类基本生存需求方面是共通的,但在自然生态资源禀赋和文化内涵方面都存在着巨大的差异,所呈现出的价值表现是极其丰富而多元的。本文从历史文化名城价值评估的视角分析评估传统村落,证实了传统村落价值评估不是单一属性的,要从社会经济水平、人居环境、科学技术发展、自然景观等维度多方位认知村落整体价值,不能局限于村落继农耕文明的传承和发展历程。同样地,我们认识到传统村落的价值评估方式和结论同城市的一样,会不断发展变化。我们对传统村落的认知应充分考虑其生存机制的历史条件、中国农业社会生活组织方式的变化和经济社会环境的递进,遵循发展的眼光,认识到它的多元性以及空间物质载体以外更丰富的文化内涵。正因如此,我国现有4153处中国传统村落生长并呈现出无数种面貌,很难用几种类型来简单概括并将它们分类。

从城乡规划师的角度,村落需要的规划不是严谨而完美的,应该从历史为推演起点,以价值评估为出发点,客观地解读村落发展面临的实际问题,预判村民未来的生产和生活需求,进而提供一种人性而多元的发展导向。

[1]山西省建设厅.山西古村镇[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[2]山西省浑源县志编纂委员会.浑源县志[M]. 北京:方志出版社,1999.

[3]王金平,徐强,韩卫成.山西民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[4]张剑阳.北岳恒山志[M].太原:山西人民出版社,2008.

[5]白明星,张继尧,贾宝.恒山悬空寺[M].山西:山西人民出版社,2002.

[6]吴庆洲.中国古代城市规划设计哲理研究——以龟形城市格局为例[J].中国名城,2010(08):37-46.

[7]甄博.浅析明朝至近代晋北聚落的主流形态[D].太原:太原理工大学建筑与土木工程学院, 2010.

The historical and cultural value of most traditional villages are not single attribute. Like cities, traditional villages evolved in the long course of history so that they inherited the agricultural civilization and conserved a great quantity of vernacular architectures.By comparing the Shenxi village and the historic city Hunyuan county in the relevance of their historical and cultural values and characteristics,we find out the diversity of traditional village value and the rich cultural connotation beyond physical remains. This may lead us a new method to cognize the value of traditional villages.

traditional village ; Hunyuan county ; S henxi village ; historic and cultural value and characteristic ; value correlation

TU-98

A

1674-4144(2017)-11-78(7)

张帆,中国城市规划设计研究院历史文化名城研究所城市规划师。

国家科技支撑计划课题“传统村落保护规划与技术传承关键技术研究”(编号:2014BAL06B00)。

责任编辑:于向凤