书道法自然

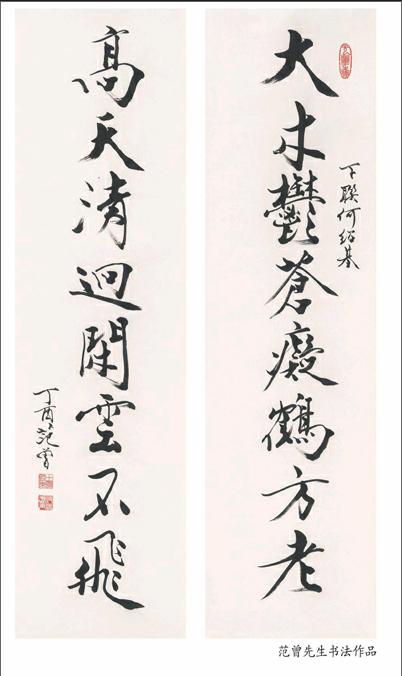

2017-11-08范曾

范曾

【摘要】中国书法载荷着中华民族五千年的文明,其生发、演化与中国文化同步,浸透了中国以感悟为本的智慧。中国书法至博至深,而自然是书法家们取之不尽、用之不竭的源泉。书法于自足之体系之中,代有高手,各臻其妙,顺应天地之大美。中国书法的至大之境,必以观之于天、悟之于心、应之于手为根本。

【关键词】中国书法 道法自然 中国文化 【中图分类号】J292 【文献标识码】A

自然——自在已然的大存在,这是笔者对自然的一个简赅而确切的定义。它是不凭外力的“自在的”存在。“自在”极言其无处不适宜、无处不合理、无处不恰到好处。“大存在”,言其空间广大无垠,时间无尽无休。一百亿光年,不可方其遥;一百亿年,不可述其永。在这个大存在面前,人类除去敬畏,别无选择。而人类的所有艺术,能做到追随它,就是守本分、顺天理的理智行为。

中国书法载荷着中华民族五千年的文明

当艺术敏妙地描摹自然时,便可以幻化出无尽的美妙。它是那样地使人目迷心醉,身心俱畅。它们既质实朴素,又绚烂瑰伟,不愧是大自然的宁馨儿。人类历史上所有精妙绝伦的艺术,无一例外一定是与天地精神相往还的产物,而中国的书法则以它极度的颖慧与大自然心心相印。中国人发现了一个与数学表述完全不同的形象的语言表达,这语言不仅仅是一种形象的摹品,更重要的是意象上、神韵上、性灵上的摹品,因之产生了类似符号与密码的点线勾画。而这种点线勾画所形成的图像——文字,成为了一种举世无双的艺术。它是一种造型,不仅仅是形似于万类,而是一种意味上的、对万类倾诉的衷情。中国书法之妙,在于它的概括力,那是简约的、明确的、生动的描述。文字作为个体的描述,已竭尽了美轮美奂之能事,当它们由字组成句的时候,中国人的发音,更使之成为绘画性和音乐性的高度结合。书法与诗歌是嫡亲的兄弟,是形体与音色的合二为一。没有一种艺术虽与事物的形体相距那么远,同时又恰与事物的神韵相融如此之洽。这就是书法艺术。

中国书法载荷着中华民族五千年的文明,其生发、演化与中国文化同步,浸透了中国以感悟为本的智慧,远离了生硬死板的拼音术,走上了一条凭虚驭风的艺术之途。由于简捷明了,它省却了拼音文字的繁文缛节,而一字一音的特色,几千年来独立而不改。“五四”之后有钱玄同、陈独秀、瞿秋白者,欲以拼音文字取代中国文字,幸其未果。

中国的文字功能至东汉许慎《说文解字》一书出,作了理性的归纳,其六书之说,至今仍葆厥美。一曰指事,若路标之上下也,一目即可了然。二曰象形,以简约之笔,状其形貌也,如“日”“月”。三曰形声,有形矣,更助之以声也,如“江”“河”。四曰会意,以事理组合也,如“武”,止戈也;“信”,人言也。五曰转注,连类通感,互为发明也,如“考”,父也;“老”,父辈也。六曰假借,本无其词字,托事而知义也,如号令于县而发令者“县令”也。亦有会意、指事相兼者如“忐忑”等。

《说文解字》以其瑰博周赡、精细入微,于中国文字之形、音、义,堪称鞭辟入里,为世所公认。《说文》之所以能有如此理性之概括,则是上溯殷周至汉的两千年先民刻画书写所给予的遗存之启示。仰韶彩陶上的图画,虽不是文字,然其为文字之缘起与滥觞,则是无所疑问的。那天真、朴素、质胜文而近乎野的造型,给我们展现了先民丰富的心灵和强烈的表现欲,那是人类文明肇始的曙光。其中生拙和鲜活并在,懵懂与灵慧齐飞,那是无法言说的美的典范,是真正的、自然的、无矫饰的、大朴无华的艺术。至甲骨文兴,因有卜筮的虔诚和占者的信赖,刻画之际,又缘龟背骨骼之坚硬,着力深而行速慢,于神秘中看出天籁自发的真诚;而只要有真诚在,就会不期然而然地成为自然的宠儿。

而文字之源起,《说文解字》序中云:“古者庖羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。”(作者注:天有大法,所定之象,称之“宪象”)值得注意的是,“近取诸身”指庖羲之心灵,“远取于物”所指则广矣,日月星辰、银汉迢遥、四时代序、河岳山川、鸟兽虫介,皆在一“物”字之中。柏拉图之摹品说,在中国传说中的庖羲氏之时已然作如是说。这远古杳冥的传说是那样的美妙,使后人不禁以为这是为天的昭示,人悦然而取之,欣然而悟之,将其所悟以八卦图描述这为天的大法。难怪人们猜测17世纪的莱布尼茨看过八卦图,而生二进位的微积分之创说。虽然莱布尼茨承认看过,但否认受其影响,这是无法考证的悬案。即使如此,八卦图的魅力,当是自远古至今的不朽现象。孔子云:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。”(《论语·子罕》)孔子“信而好古”的原因,是他对春秋之世礼崩乐坏的鄙弃,《子罕》篇的意思是再也不会出现河图这样的古典智慧。孔子本人是见过八卦图的,“加我数年,五十而学易”,是他勤学不辍的抱负,由此可见庖羲氏在孔子心目中的崇高地位。而图卦的产生根源与中国文字几乎是并行的,“河图”“洛书”,正说明它们并存的地位。传说是信史之辅,这是每个懂历史的人的常识。

自然是书法家取之不尽、用之不竭的源泉

在这浩瀚无垠的宇宙之前,书家看到万有无尽而不息的生发,周行而不殆的运动,瑰异而神奇的状貌,那不可计量的物种都依循着大道而幻变,微茫的烟波、明灭的云霞、莽莽平沙、茫茫皓雪,都是逆旅之过客,曾不能稍留于一瞬,对它们的描摹若囿于一时一地一物,那将是刻舟以求剑,胶柱以鼓瑟,结果将是一无所获。“物色之动,心亦摇焉”“目既往还,心亦吐纳”“思理为妙,神与物游”,刘勰的这几句话是颇能描述书家作为审美主体时主客交会的状态的。

智慧的书家们知道大造的启示是一本读不完的书,取之不尽,用之不竭。东汉蔡邕论及书法之形、散、势,皆能于篆书中领会自然之妙有,“远而望之,若鸿鹄群游,络绎迁延。近而视之,湍际不可得见,指撝不可胜源”,运笔之旌麾所向,不可能达其源头。可见,他对自然存有倾慕而谦卑之心。蔡邕论书之“散”,用辞最称妙绝。他说:“书者,散也……欲書先散怀抱,任情恣性。”三国钟繇见到蔡邕之字,钦敬之情达于变态,“自捶胸三日,其胸尽青,因呕血”,因悟“岂知用笔而为佳也,故用笔者天也,流美者地也,非庸凡所知”,他的“去若鸣凤之游云汉,来若游女之入花林”(钟繇《用笔法》)自成名句。蔡邕和钟繇的故事是流传至今的最早记载,也是以书法的笔、势与自然状貌比拟的发轫。endprint

隋唐之前,书论代有佳什,若西晋卫恒继钟繇而后提“体象”(指天象)、“类物”(指物象),踵接前修而又有发明。卫夫人《笔阵图》,比类大而无当,然其“通灵感物”说,尚称有识。而“意前笔后者胜”开“意在笔先”说之先河,厥功至巨。王羲之对卫夫人先恭而后倨,然其书论,大体不出卫夫人之藩篱,唯其《题卫夫人笔阵图后》,“一波三折”之说能发前人之未发,良可喜也。而于《书论》中提出藏锋灭迹之说,更为后之书家所奉遵。北魏江式,为书正名,对炫惑于时的巧言予以鞭笞,足见今之招摇后现代书法者,并非前卫,以江式之评语“俗学鄙习,复加虚造”八字可作当头棒喝。

而至孙过庭,集其大成者也。其《书谱序》立论之高迈,行文之婉转,摛藻之华赡,一千二百年过去,其昭彰前修,启示后人,无以过之,而其最根本的旨归仍是书道法于自然。围绕此一中心所展开的古今之辨、优劣之判,以及书法本身的则守,真可谓立极则于千秋,树圭臬于百家,文论中刘勰之《文心雕龙》与之并称双绝。

中国书法的至大之境,必以观之于天、悟之于心、应之于手为根本

书家对大造之启示,已有敏妙的种种言说,吉光片羽,时有峻论。然而书道的审美自觉并走向全面之审问、明辨,进而笃行者,《书谱序》固为不争之经典,而且所论核心仍是书道和自然。以孙过庭之博雅冲和,其于书道当为唯美主义,然唯美矣,其所论述则荦确峥嵘,有儒者激于理义之气势。余自少熟读之,背诵之,以为爽籁发而清风生,心中之倾慕有不可言表者。其于书史以审美之眼光,不十分赞许厚古薄今之说,而以变易为常理:“夫质以代兴,妍因俗易……淳醨一迁,质文三变,驰骛沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓文质彬彬,然后君子。何必易雕宫于穴处,反玉辂为椎轮者乎?”孙过庭以自然状貌比拟书道,文附骈骊,畅达淋漓:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形,或重若崩云,或轻如蝉翼。导之则泉注,顿之则山安。纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉。同自然之妙有,非力运之能成。”其次以书体论,虽古今真草不同,而用笔之理,则互为激发,并无龃龉:“草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札。”他以张芝善草而具楷书“点画狼藉”,这里的“狼藉”二字却非常人之贬辞,狼藉者,生动而不板滞也;又以钟繇善楷而不草,而用笔具草书之“使转纵横”。进一步他以为篆、隶、草、章,济成厥美,各有攸宜。篆书之“婉而通”与隶书的“精而密”,草书的“流而畅”与章草的“检而便”,仅为说词方便,并非互不议对。各相交融正是孙过庭之《书谱序》之不拘一格、主张兼善的大规。

而书法之为道,非同弈术之小。至大之境必为本乎观之于天,悟之于心,应之于手。挥写之际目不见绢素,手不知笔墨。当此之时,正所谓天人合一,略无间隙。在一度性的时间之中游目而骋怀,其人生快意当非手执笔而游心旁骛者可得而梦见。于是孙过庭乃发“五合五乖”之高论:“神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。心遽体留,一乖也;意违势屈,二乖也;风燥日炎,三乖也;纸墨不称,四乖也;情怠手阑,五乖也。……若五乖同萃,思遏手蒙;五合交臻,神融笔畅。畅无不适,蒙无所从。”妙哉斯说也。今之书家,虽过河之鲫不足言其多,而思遏手蒙者众,世人瞠目,良有以也。或自称师某人,法某家,其必仅状其形貌,失其神韵;而自许创新格、废木索者,其必致内迷其理,妄生怪诞。世人侧目,有由然哉。

中国书道亘古以还,凡能传诸后世、彪炳千秋者,必遵宏门正学,不以乖张、邋遢、訾謷、秽浊为逐臭之标,而必以平和、恢宏、潇洒、豪迈为众芳所在。以此,知逐臭为书道膏肓之大病矣。进言之,虽不称病,终不属佳境者,如奇如险,要非《中庸》不偏斜、不倚侧,《大学》明明德,追至善之大境界,故孙过庭极言“平正”二字之至尊地位:“至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正;初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。”这正如西方哲学之正、反、合三段论,终极之追求仍为“平正”。当其时也,志气和平,不激不厉,那就是大人之境,圣人之境了。

黄庭坚称苏东坡为佛,自信为尊,应是大书家自知虽笔势如饥鹰渴骥,终不似苏东坡容与徘徊、翰逸气静也。中国书论至于此,可谓至境极则矣,然此可为智者道,难为俗人言也。问今之书坛,乃不知有汉,无论魏晋,相与鼓吹标榜者,大体自以为走进现代,必显出一副不屑先贤、眼空无物之伟岸姿态,然一涉笔,便入荒率破败。此无它,心虚耳。或虽薄海名噪,而其学养天赋,尚不及中材之人,则又作老成矜持、言必玄奥之态,当悬其书作于素壁,乃若老者执拐,不堪挺立。此亦无它,亦心虚耳。天下有盖世奇才而不自知者,而无才却不自知者则未之有也。此中自知无才而又作态者,其贻笑于大方,固自取耳。艺术最重一“真”字,最恶一“伪”字,学书者能不警欤?

中国书法的至博至深之内涵与至简至赅之形体,决定了形式的重要性,或者中国书法之形与质是合二为一的,我们不妨将“形”视为书家之手段,将“质”视为书家之目的。正如英国美学家克莱夫·贝尔所谓“有意味的形式”,手段与目的如中国书法之融洽,是极少见的,正是指的“形式”成了“意味”本身。中国书法似乎在两千年前,就与当今中外的论家们不谋而合了。

巧伪者往往以中国书法说事,以为中国书法正是打开中国后现代主义的缺口,那就大错特错了。书法抽象的指向是浩瀚的天地精神,而西方后现代主义的指向,却正与天地精神背道而驰。“抽象”之术,永远是智者之事,而“解构”之术,则是任何市井儿可以从事的诓讹之业,其间岂止是差距,而是本质上的相悖。为什么一个完全不认识中国文字的外国人,可以在一幅精美的书法作品前流连忘返?这正如我们并不一定知道巴赫或贝多芬所作的伟大乐曲,而能感极而悲。书法或音乐的形和声倘若与天籁、地籁、人籁,即和宇宙、社会、人生的种种感应相连时,审美主体和客体的关系便发生了“神与物游”的心理变化。这境界因人而异,深浅也千差万别,而这种感动却绝不需要借助外力和他人的解释。凡经过外力和解释而有所动者,大体属于物理作用而不是心理作用,而心理的情態自由则属于每一个人。书法在艺术之绝域是无与伦比的一种近乎神性的存在,这神性历千百年睿智之士精神的熔铸而成,不屑言说,不须言说,也言之不详,言之不清——“道可道,非常道”,这就是书道的最高境界。古往今来的书法家,能达此境界者,少之又少,稼轩所谓“古来三五个英雄,雨打风吹何处是,汉殿秦宫”。让我们耐着性子去寻觅这汉殿秦宫。endprint

中国书法自足之体系,顺应天地大美

书法自足的体系,往往是其他非书法因素难于侵入的王国,它的自足来自两千年至三千年之间(殷至先秦)所形成的神圣之自尊,它不需要它山之石,它自身的进步是持重的、稳步的,不是突变的、理念先行的。前文所提到西晋卫恒于书体之流变,分析最称精当,而这种生发演变,不唯未尝损害中国书法之精神,而是顺势应变,更进一步发扬了中国书法自身的内美。卫恒在剖析了古文(自仓颉至史籀大篆)、篆书(李斯之后的小篆)、隶书(包括散隶)、草书(包括章草)的体势之后,特别强调了“法象”“体象”于物,所谓“天垂其象,地耀其文”,进一步阐明了书法与天地精神往还的根本观念。而这种由繁而简的过程即所谓“省改”,从时间的一度性层面看,则是为了“便捷”:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人作书,曰隶字。”隶字以白话解:官场隶徒以节时而使用之书法,正所谓“隶书者,篆之捷也”。草书同样源于“省改”之目标:“草书之法,盖又简略,应时谕诣,用于卒迫。兼功并用,受日省力,纯俭之变,岂必古式。”

随时间之迁流,书体乃由繁而简,速度则由徐而捷,书家们是在做着一种“为道日损”的工作。而这种损之又损的结果,不是背离“道”,而是对“道”的一种趋近,是对书法美学的拓展而不是削弱。当今书家急切于创新,于是置一主义横亘胸次,必以骇人耳目、尘秽视听为目标。正如卫夫人所评:“或学不该赡,闻见又寡,致使成功不就,虚费精神,自非通灵感物,不可与谈斯道矣。”(卫铄《笔阵图》)中国书法自足之体系,非谓其画地为牢,势不可入也,它顺应着天地的大美,当风披襟,敞开胸怀,以迎真知灼见者的创获,虽世变事异,其宗永存。亦若康德所谓“作为本体而言,没有任何事情发生”(《纯粹理性批判》)。这是指人生短暂,宇宙无穷,你绝不会感觉它的变化。所以天地大美是永恒而无言的、恒变而不居的寂然存在。

书法于自足之体系之中,代有高手,各臻其妙,风格即人,正不可以一字而评一代,所谓晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、明人尚姿、清人尚变云云,不唯于哲学上不同范畴,焉可比列,且晋人如王羲之,韵固存于严密之法度;宋人米芾,其隽意正存于妙姿,“清人尚变”更不知所云矣。庸人妄自炫耀,而论者竟以为大纲,愚瞽治学往往如此,实不足为后学引导也。

古代书论之大要,已如上述。迨清乾嘉以降,朴学大兴,于古碑刻鼎彝之研究,造诣日深。包世臣之《艺舟双楫》、康有為之《广艺舟双楫》可为书史重典,功不可没。然重碑轻帖之风亦因以大倡,而康氏之论,略类其史考,时有妙悟,间以偏激。先曾祖范伯子先生之评“独爱其才,不爱其学”,可谓一语中的。而又评戊戌诸俊杰“视事易而举措急”,不唯可评其从政,亦可用以评其学术著作。设以康氏之见以衡中国书法,则魏以后,当无可取者矣。此十翼所不敢轻同者,因与本文之旨取舍异途,兹不赘矣。

【参考文献】

①[汉]许慎著、[宋]徐铉校:《说文解字》,北京:中华书局,2013年。

②[唐]孙过庭:《书谱序》,北京:人民美术出版社,2013年。

责编/王妍卓 美编/宋扬endprint