北宋大藏经版刻书法风格论略

2017-11-08刘元堂

文 / 刘元堂

北宋大藏经版刻书法风格论略

文 / 刘元堂

北宋刻有《开宝藏》、《崇宁藏》、《毗卢藏》、《圆觉藏》四部大藏经。《开宝藏》经文字体细长,瘦硬洞达,风格独特,非颜非柳。《崇宁藏》四种版刻书法风格类型与南宋早期两浙地区几近相同,非颜即欧,或介于二者之间。《毗卢藏》和《圆觉藏》都是步武《崇宁藏》的产物,风格多有接近。

开宝藏;崇宁藏;书法风格

宋代统治者从尚文抑武出发,大力推行“儒、道、释”三教合一政策。宋太祖登基之初,即采取一系列发展佛教的措施,如修葺废寺、雕造佛像、设立印经院等,推进佛教的繁荣。在此形势下,大量版刻佛教经典得以问世。且不提无以数计的单页佛经,仅在北宋刊刻或自北宋开刻的就有《开宝藏》、《崇宁藏》、《毗卢藏》、《圆觉藏》四部大藏经。这在中国佛教典籍刊刻史上,是绝无仅有的。这几部大藏经或多或少都有经卷存世。

一、《开宝藏》版刻书法风格

北宋开宝四年(971),宋太祖赵匡胤敕高品、张从信,往益州(今四川)雕版大藏经板。至太宗太平兴国八年(983)雕版完毕。共雕版十三万块。后运输到东京开封府,藏于太平兴国寺,组织刷印,装成卷轴,分送全国各大寺院。此后,又在宋真宗咸平二年(999)、宋神宗熙宁六年(1073)及宋徽宗大观二年(1108)三次补刻。[1]83金灭北宋时,经版被金兵掠去,后下落不明。由于该藏在开宝年间刊版雕造,故称《开宝藏》;又因在益州开雕,故又称“蜀版大藏经”。该藏经版在很长的一段时间内,保护和刷印事务皆由政府指定寺院和有关机构管理,因此多被人视为“官版大藏经”。

国内外现存《开宝藏》经卷只有十余卷,大都为初雕本。其中国内所藏的大部分经卷照片,《第一批国家珍贵古籍名录图录》已予以刊登,日本所藏的两卷书影在李际宁《佛经版本》等书也有刊登,我们因此得以对其版刻书法风格进行大致的分析。

除此之外,还有疑为《开宝藏》的《龙树菩萨劝戒王颂》、《御制秘藏诠》、《华严经疏科》等,均藏国外。[2]68-69

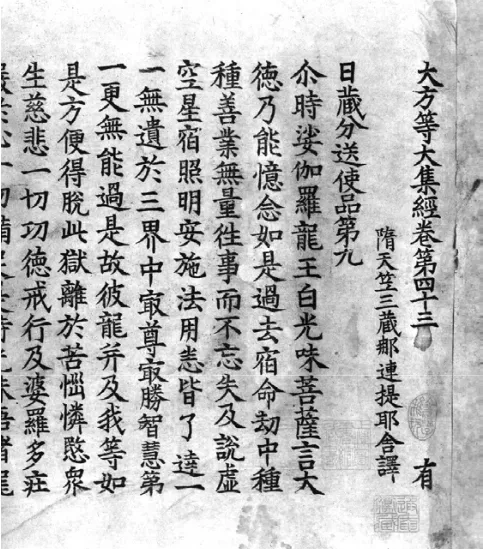

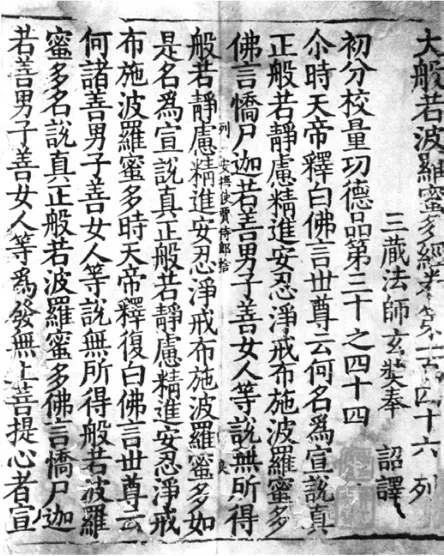

《开宝藏》遗存经卷大都为黄麻纸,卷轴装,每版23行,每行14字;上下无边栏,行中无界栏;版首刊经名、卷次、千字文号。虽然这些经卷镌刻在开宝四年(971)至开宝七年(974)年间不同时间段,但除了因刷印时间先后造成的笔画肥瘦差别外,字体特征非常接近,说明是同一批书写风格接近的书手所为。《开宝藏》镌刻于蜀地,且李际宁先生推断“《开宝藏》所依据的底本,应该是北宋初四川某地收藏的一部大藏经”[3]62。但经文字体细长,瘦硬洞达,风格独特(图1)。字形既不像北魏写经体或唐代写经体,也与蜀地唐代所刻《剑南西川成都府樊赏家历》及南宋所刻书籍多用颜体的传统不一致。李清志在《古籍版本鉴定》一书中描写《开宝藏》之《佛说阿惟越致遮经》道:“就书影观之,全盘气势接近颜氏之书风,横画之运笔亦类颜,但横细直粗之差距极小,部分字之结构紧如欧体,但用笔近于颜之圆润,而非欧之方整,盖北宋人刻书尚在朴拙阶段,并未将颜法运笔之繁复动作悉加表现也。”[4]44笔者认为其描述并不恰当,《开宝藏》风格虽然沿袭唐楷,但与颜字关系不大,与欧、柳等唐楷名家风格也并不接近。

图1 北宋开宝藏本《大方等大集经》

作为第一部版刻大藏经,《开宝藏》的问世具有非凡的意义。它标志大藏经完成了自写本向刻本的转变,也标志着版刻书法运用范畴进一步扩大,逐渐体现出版刻作品在短时间内可以“化身千亿”的优势。不仅如此,《开宝藏》在初雕不久,便由日本沙门奝然带回国,又先后五次传入高丽[5]91。势必会对两国书法产生影响。刻本《开宝藏》也留给我们很多问题。例如,传世宋及宋以前写本佛经及《赵城金藏》、《崇宁藏》等后刻大藏经,每行大都是17字,唯独《开宝藏》每行14字,个中原因是什么?与后来所刻《崇宁藏》、《毗卢藏》及《思溪藏》等大藏经字体特征大都接近唐代名家风格相比,《开宝藏》比较独特的楷书风格源自何处?这些问题都有待于我们对《开宝藏》进行深入研究。

二、《崇宁藏》版刻书法风格

《崇宁藏》,又称《东禅等觉禅院本》、《万寿藏》,刊雕于福州易俗里白马山东禅寺等觉禅院,后因全藏镌刻即将完工时,获敕赐《崇宁万寿大藏》而得名。

关于《崇宁藏》的开雕时间,没有确切的文献记载。该藏经卷最早题记时间为元丰三年(1080),最晚题记时间是政和二年(1112),大约三十二年光景。其实际起始时间应该比这个时间段更长。

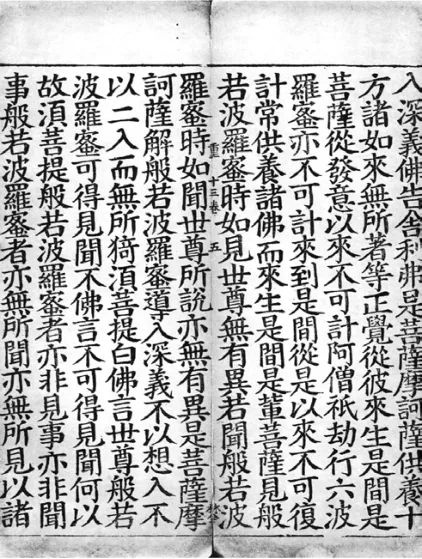

日本宫内厅书陵部、横滨金泽文库、京都东寺等单位,存有较为完整的《崇宁藏》经卷。国内保存较少,仅存于国家图书馆、辽宁图书馆、山西博物院及上海图书馆等单位。《第一批国家珍贵古籍名录图录》及《第二批珍贵国家古籍名录图录》将国内所藏《崇宁藏》,予以刊登。虽数量仅有四十余卷,但基本可以反映出《崇宁藏》的版刻书法面貌。二书所刊登的《崇宁藏》版刻书法风格及文字表明,所有经卷的版式皆为经折装,半页六行,行十七字,上下单边。此种版式被后来的《毗卢藏》、《圆觉藏》、《资福藏》、《碛砂藏》、《普宁藏》、《洪武南藏》及《永乐南藏》等大藏经所继承。从元丰三年(1080)以前的《大般若波罗蜜多经》六百卷,到政和二年(1112)二月的《海意菩萨所问净印法门经》,其间版刻书法风格类型多有变化。

1.近颜型。用笔结体,全取颜鲁公笔意。根据笔画粗细,又分为丰厚型和瘦弱型:笔画丰厚,格局正大,字字如佛,圆融无碍(图2);笔画瘦弱,格局变小,古意渐失(图3)。

2.欧颜型。结体以欧字为主,略加颜字之宽博。

3.近欧型。用笔结体,全取欧阳率更,有字形长扁之分。

图2 北宋福州崇宁藏本《放光波若波罗蜜经》

图3 北宋福州崇宁藏本《金刚顶瑜伽中略出念诵经》

4.欧柳型。用笔结体以欧为主,兼有柳体之骨。

此外,上海图书馆所藏31号经卷《大般若波罗蜜多经》字形虽然具有颜体之宽博,但刀法方楞,捺、钩等已经程式化,与颜字相去甚远。从字体刀法特征来看,它不类北宋风格。《崇宁藏》在政和二年(1112)刊竣后,在南宋高宗建炎、绍兴年间有过补刻,在孝宗乾道、淳熙年间有过续刻,尤其是南宋高宗绍兴二十六年(1156)至经版毁于兵火的元至正二十二年(1362)之间,对原版有过三次大规模的修补。[6]184-188根据版刻书法特征判断,上海图书馆所藏《大般若波罗蜜多经六百卷》可能是在这段时间内补刻而成。

福州等觉禅院《崇宁藏》的镌刻工作,共由六任住持主持。六任住持的交替,可以作为《崇宁藏》版刻书法风格分期变化的参照。六任住持分别是:[7]180-184

第一任:传法慧空大师冲真,自元丰三年至元祐三年正月(1080—1088)任职;

第二任:传法赐紫智华,自元祐五年正月至绍圣二年正月(1090—1095)任职;

第三任:传法沙门智贤,自绍圣二年五月至建中靖国元年七月(1095—1101)任职;

第四任:传法海印大师道芳,建中靖国元年九月(1101)任职;

第五任:传法沙门普明,自崇宁元年正月至大观二年四月(1102—1108)任职。

第六任:传法广慧大师达杲,自大观二年六月至政和二年三月(1108—1112)任职。

在第一任住持冲真主持的阶段,《崇宁藏》版刻书体崇尚厚重的颜体,后来颜字笔画逐渐变细。至第二任住持智华时期,原本纯正的颜体渐渐掺以欧字特征,出现一种兼具欧颜特征的字体。第三任住持智贤上任后,颜体的成分逐渐淡出《崇宁藏》版刻楷书风格,纯正的欧体开始占主要地位。这种风气一直延续到第六任住持达杲时期,即整部大藏刊刻的末期。自冲真时期的近颜型转变为欧颜型,后又转变至智贤时期的近欧型风格,仅有十几年时间,这期间的转换原因,我们不得而知。《崇宁藏》四种版刻书法风格类型与南宋早期两浙地区几近相同,这种现象有待于进一步探讨。

三、《毗卢藏》和《圆觉藏》的书法风格

继《崇宁藏》之后,福州开元寺于宋徽宗政和二年(1112)开雕另一部大藏经《毗卢藏》,约在南宋高宗绍兴二十一年(1151)基本竣工;后又在南宋理宗宝庆三年(1227)、度宗咸淳四至五(1267—1268)、元大德八至十年(1304—1306)进行过三次较大规模修补经版工作。因为二藏都刻在福州,故统称为《福州藏》。

国内所存《毗卢藏》已无全藏本,国家图书馆、北京大学图书馆及泉州开元寺等单位存有零本。美国见存本不足十卷,分别藏于哈佛大学哈佛燕京图书馆、普林斯顿大学总图书馆和纽约市立公共图书馆。日本所藏《毗卢藏》最多,其中宫内省图书寮藏本较为完整,但大都是《崇宁藏》和《毗卢藏》的混合装。

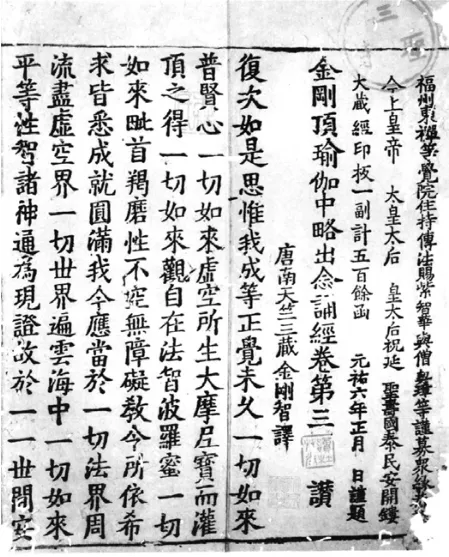

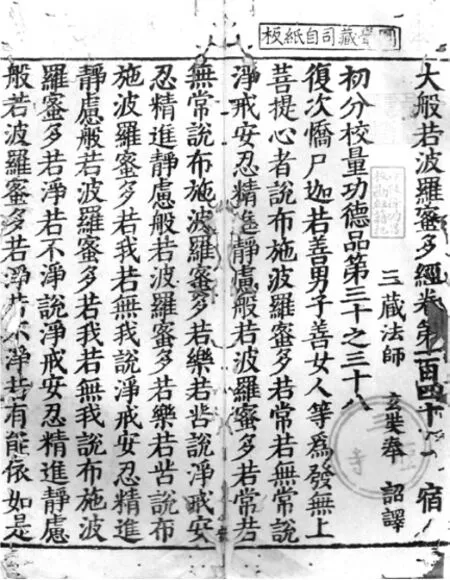

国家图书馆藏有二卷北宋靖康元年(1126)刻毗卢大藏经本《大般若波罗密多经》(图4),经折装,半页六行,行十七字,上下单边,千字文号为“列”,字体宽博雄浑,意仿颜鲁公。

北宋靖康元年(1126),湖州路王永从兄弟一家舍资在归安思溪圆觉禅寺刊刻大藏经《思溪藏》,至南宋高宗绍兴二年(1132)刻成。因其在圆觉禅寺所刻,故又称《圆觉藏》。南宋中后期,圆觉禅寺改名资福寺,《圆觉藏》另经修补所印称为《资福藏》。

今藏《圆觉藏》本已是很少见。上海图书馆和苏州博物馆分别藏有《大般若波罗蜜多经》,前者藏有二卷,后者藏有一卷,经折装,匡高24.4厘米,宽11.3厘米,半页六行,行十七字,上下单边,千字文号为“宿”。上边框上方钤有“圆觉藏司自纸板”墨印(图5)。全文雄强圆厚,庄严雄浑,颇具平原风采。

图4 北宋毗卢藏本《大般若波罗蜜多经》

图5 宋思溪藏本《大般若波罗蜜多经》

《毗卢藏》和《圆觉藏》都是开刻于北宋,而完工于南宋。从传世作品来看,南宋的佛经与普通书籍的版刻风格已经基本一致。

作为大藏经经首的《大般若波罗蜜多经》,一般是最早雕刻的部分。《毗卢藏》、《圆觉藏》的《大般若波罗蜜多经》都在北宋时期基本可以刊刻完毕。将其与存世《崇宁藏》的《大般若波罗蜜多经》进行比较,不仅版式都是半页六行,行十七字,字体也都取法颜体,风格非常接近。这说明《毗卢藏》和《圆觉藏》都是步武《崇宁藏》的产物。另外,参加各藏的刻工有着相互的交流支持活动,也会对版刻书法风格的接近产生影响。

[1][5]李富华,何梅.汉文佛教大藏经研究[M].北京:宗教文化出版社,2003.

[2][3]李际宁.佛经版本[M].南京:江苏古籍出版社,2002.

[4]李清志.古书版本鉴定研究[M].台北:台湾文史哲出版社,1986.

[6]中国国家图书馆,中国国家古籍保护中心编.第一批国家珍贵古籍名录图录[M].北京:国家图书馆出版社,2008.

[7]中国国家图书馆,中国国家古籍保护中心.第二批国家珍贵古籍名录图录[M].北京:国家图书馆出版社,2010.

J292

A

1005-9652(2017)02-0165-03

(责任编辑:虞志坚)

江苏高校哲学社会科学基金资助项目“宋元版刻书法研究”(2020SJB760022)阶段性研究成果。

刘元堂(1972-),山东乳山人,南京艺术学院美术学院书法系副教授,书法博士。