城市基层社会治理失效的原因分析——基于代表性问题的历时性考察*

2017-11-07孔凡宏

孔凡宏

(上海海洋大学公共管理研究所 上海 201306 )

城市基层社会治理失效的原因分析——基于代表性问题的历时性考察*

孔凡宏

(上海海洋大学公共管理研究所 上海 201306 )

一些肇因于经济利益等原因的个案却向群体性事件演化,造成城市基层社会失序,代表性职能履行弱位、缺位是重要原因。20世纪90年代以后,单位制瓦解,基层社区、社会组织未能承接以前单位所承担的代表性职能,民众的利益诉求直接针对城市基层政权。基层政权负荷过重,无力回应民众诉求,造成利益诉求传输机制的中断,激化官民矛盾,引致群体性事件。解决路径包括激发基层党组织、基层公务员的代表性职能,倒逼上级政府决策的科学化、民主化,人大代表性功能复归到位等,以弥补单位制瓦解后造成的代表性功能的弱位和缺位现象。

单位制;基层社区;治理;代表性

一、问题提出

近年来,我国一些地方的城市居民与基层政权之间爆发冲突,冲突主要表现为民众以突发性集群、围攻政府办公场所、持续频繁越级上访等非制度化方式解决纠纷和矛盾,造成当地社会失序。事件大多肇因于拆迁补偿、工资福利、企业改制、化工项目等涉及到群众切身利益和权益的个案。涉案主体多元,既有一般市民,也有教师等知识群体,既有收入较低的弱势群体人员,也有收入相当可观的人群。另外,这些事件开始往往都是一般的民事、行政案件,民众以经济利益和合法权益追求为目标。但由于没有经过及时合理的处置,最后却往往演化成严重冲突事件。这就提出了一个问题:为什么初始的一般事件最后会演化成群体性事件?

学者们对于基层社会失序原因的解答,可以归纳为如下几个方面:一是仇富心理说。经济收入的不平衡,形成了阶层分化,也孕育了心理失衡。政府一旦介入处置与低收入群体相关的事件,又引发针对政府的暴力冲突(陈潭,黄金,2009;管仕廷,2010;阎力,2008)。二是民主意识说。人民的民主权利意识与受教育水平正相关。随着民众民主权利意识的提升,他们在权益受到损害以后,开始会以制度化的方式寻求行政救济或者司法救济。在救济失败或者未满足意愿的情况下,就会采取非制度化的参与方式表达诉求(王精忠,2007;顾建红,2010)。三是官民矛盾说。社会转型期官员的腐败逐渐侵蚀民众的信任度,落入塔西佗陷阱,一旦触动民众的敏感神经,就会激发民众的暴力抗法行为(陈潭,黄金,2009;宁金和,2006;谢青霞,吕东锋,2006)。四是社会控制乏力说。社会变迁造成人口流动加速,基层政权越来越感到难于维持基层社会秩序。政府越是加强管控,强力推行命令-指挥系统,效果越是适得其反,民众的行为开始变得无序,矛盾焦点指向政府(顾建红,2010;于建嵘,2003;王精忠,2007)。五是社会流动说。下层民众向上流动受到阻滞,造成阶层固化。下层民众积怨久深,对抗政权(孙立平,2008;顾建红,2010)。六是利益表达渠道阻塞说。弱势群体利益表达渠道堵塞,采取集群行为解决问题(梁云鹏,李建波,2012;陈潭,黄金,2009;宁金和,2006;陈彩莉,2011)。

上述对于基层治理失效的六种解说,各自能够在某一个维度说明问题,但不能解释全部。仇富心理说和社会流动说不能解释为什么涉案主体多元,既包括体制外的一些弱势人群,也包括一些体制内人员,如中小学教师,还包括一些经济状况较好的国企离退休人员、白领工人。这就说明,引发冲突的原因,并非完全由阶层固化及贫富悬殊造成。貌似可以划归为某一阶层群体的内部差异,往往大于与其他阶层的差异。以工人群体来说,内部就分为“蓝领”、“白领”,甚至“金领”。这些阶层内部的异质性远超阶层之间的异质性。从民主意识说来看,其观点也不是无懈可击。从跨国别比较来看,公民的民主权利意识较强的国家,如美国,引致社会失序的群体性事件却并不多见。从官民矛盾说来看,一些地方的贪腐、滥用权力严重的官员确实会引致官民矛盾,但这些官员被撤换以后,“好官”上任,却并未带来转机,群体性事件、越级上访却仍在继续,这又作何解释?控制乏力说的事实确实存在,但在我国基本政治制度未变,强大的意识形态宣传并未缺位和弱位的情况下,为什么控制力弱化就会造成社会失序呢?另外,一些发达国家,如英国、美国,实行的是完全的地方自治,社会为什么反而有序?利益表达渠道阻塞说具有一定的说服力,但并没有准确阐释利益表达渠道阻塞的深层次原因。

综上所述,六种解说各自从某一个维度对基层社会失序进行了阐释,但还存在深层次的原因没有被发掘。其中代表性就是比较有说服力的一个解说维度,并且代表性必须放在一定的社会情境中,放在制度变迁的历史流变中予以考察才更有解释力。代表性就是作为代表的机关或个人对于代表职能履行的功能状况。代表性与民主紧密相连,而民主是使政权获得政治合法性的基石。毛泽东在回答黄炎培提出的“历史周期律”时,就用了“民主”二字。[1]“主权在民”是民主的精义,但如何实现主权在民,并不是只有一条道路可循。我国和西方在实现民主的方式上大相径庭。但是作为建构理论的概念虽然有差异,并不表示它们之间没有共通之处,否则各个文明无法进行对话交流,世界文化遗产也不能得以继承、延续和发展。由于直接民主制无法解决“屋子装不下的民主”及滑向“多数暴政”的危险,现代民主国家基本实行的都是代议制民主,我国也不例外。代表性原则是代议制民主的核心原则,实践运行上就是代议机关履行代表性职能,即利益表达与综合职能。在西方,代表性职能主要由代议机关履行。在我国,代表性职能除了由代议机关——人民代表大会履行外,一些我们称之为“单位”的机构,也曾经履行了类似的代表性职能。在人大职能履行尚不到位的情况下,单位履行代表性职能的到位、弱位乃至消失,事实上影响了民众的诉求表达、传输、满足的效果。利益诉求传输机制的弱化乃至中断必定导致矛盾冲突发生。以代表性状况的考察,即利益表达与综合职能分析为主轴,以市场经济体制改革前后变化为时间维度,揭示我国当前城市基层社会治理为何失效,颇具说服力。

一、单位的代表角色及有序治理

新中国建立后,开始对城市社会结构进行重组,在城市生产活动中的生产、分配、交换和消费四个环节上形成固化。主要表现在:城市居民绝大多数被锁定在某一个具有公共性的机关、企事业单位,也就是工作单位,从事某种生产或工作,变换工作或生产方式非常困难;单位员工集体从事劳动,并以比较平均的方式分得单位下发、分配的薪资报酬;单位之间交换较少,单位倾向于提供一揽子社会福利和公共服务;个人仅仅在单位分配的消费品的限额内进行生活消费,超额消费既不可能也不允许。

生产活动四个环节的模式固化,促成了城市社会治理结构的特殊化。这些形形色色、大小各异的单位成为城市居民社会生产和生活最重要的基本单元。单位制的缺陷是很明显的,它对于社会资源,特别是人力资源的禁锢,影响了生产力的快速发展。由于单位制的分割,造成人才壁垒,一方面内部的优秀人才出不去,因为被本单位卡住,在内部又不能得到因材适用;另一方面,外部的优秀人才也进不来,因为被外单位卡住,又受制于本单位的编制限额。由于人才不能自由流动,人力资源得不到合理配置,造成生产要素的浪费和低效。

尽管如此,单位制在城市社会管理方面还是存在一些优势,在维护社会稳定方面具有重要作用。单位制实际上是一种双层治理结构,即“政府治理单位组织,单位组织治理所属个人”。[2]单位事实上成为工作单位和归属单位的重合体。作为工作单位,它是人们获得收益、报酬的劳动场所;作为归属单位,它又是人们表达利益诉求、寻求庇护的港湾,它负责人们的生老病死等几乎所有生活服务领域。单位几乎承担了无限责任。比如,单位成员为子女的就业问题发愁,往往也会找单位领导帮忙解决。一些单位为了解决职工子女的就业问题,实行不成文的“接班”制,即在职工退休后(有的甚至提前退休),由子女接替岗位。人们的身份通过单位加以确认、界分。不同类型的单位之间较少冲突,分割严重,各单位尽其所能向政府要政策、要资源,以满足单位所属成员的要求,调处单位内部矛盾冲突,执行政府颁布的政策。政府通过单位领导人的任免、资源分配、政策配套等方式对单位实施管理和控制,要求各个单位“各扫门前雪”,各自化解本单位的矛盾冲突,提供生产和生活的全方位服务,回应形形色色的利益诉求,履行仲裁、庇护、代表的职能。

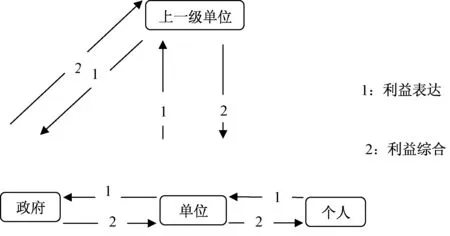

通过政府、单位、个人之间关系的剖析,可以清晰地发现其中的利益诉求传输机制。单位做为一个中间机构,成为利益的连接点,向下连接个人,向上承接政府。单位所属个人,向单位提出个体利益诉求,即利益表达,单位整合并回应个人提出的利益诉求,即利益综合。单位在整合所属个人提出的个体利益诉求的基础上,向政府提出单位的利益诉求,即利益表达,政府整合并回应单位提出的利益诉求,即利益综合。单位对政府做出利益表达,如果政府不理睬或者回应的结果差强人意,单位还可以通过诉诸更高一级同类型单位,对政府进行督促、督办。由于上一级单位的地位很高(跟基层政府的级别相同或更高),利益表达更强有力,被政府所综合、采纳的可能性更大。这样,单位做为一个中间机构,事实上履行了双重代表机构或代理机构的角色。作为所属单位个人的代表机构,它履行民众利益表达与综合的职能;作为政府的代表机构,它履行对单位所辖民众实施管理、服务的职能。政府对单位的管理,是直接管理。政府对民众的管理,是依托单位而实施的间接管理。政府与单位,单位与个人是从属关系。单位制背景下的利益表达与综合通道及状况如图1所示。箭头用实线,表示利益诉求传输通道较为顺畅、效果较好。

图1 单位制背景下的利益表达与综合

在单位制下,人民代表大会仍是我国履行代表性职能的体制性机构。但由于设立之初受到苏联1936年宪法的影响,导致初始阶段的宪法虚置、人大虚位。[3]另外,我国人大代表实行兼职代表制,选民选举人大代表更多是一种动员式高参与,缺乏利益动机;人大履职更多是一种荣誉性、象征性任职,流于形式。[4]所以,人大的代表性是弱位的。

但是人大代表性的弱位空间由单位代表性的强位所弥补,所以居民的利益诉求传输机制还是比较顺畅的。通过单位制这样一种双层治理结构,居民的利益得以表达,政府的政策得以贯彻执行。从合法性的视角来看,单位通过利益表达与综合完成顺畅的利益诉求传输机制,获得的更像一种组织合法性。与政治合法性获取途径相比,单位除了通过规制基础、有效性基础、社会规范基础获得合法性以外,还通过社会参与基础获得更多的合法性,通过为单位成员提供服务、回应成员诉求,夯实自己的代表性基础,获得成员对组织的实质性认可。[5]组织合法性与政治合法性具有一定的互动关系,每个单位获得足够的合法性以后,政府的政治合法性也相应获得提升。

二、单位制瓦解后的治理失序

中共十四大以后,特别是1993年《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》通过以后,市场经济被作为发展战略、历史任务来抓,加快了我国经济体制改革的步伐。经济基础决定上层建筑。经济体制的转轨带动了人们生产方式、生活方式、社会组织方式、社会管理方式的巨大变化。单位制在这场经济体制重大变革的浪潮中逐步萎缩、瓦解,其代表性的职能也逐渐式微乃至消失。

市场经济体制改革影响了就业机制,加速了人才流动。市场经济体制改革需要培育和发展市场体系,“打破地区、部门的分割和封锁,形成统一、开放、竞争、有序的大市场”。其中劳动力市场是重点。劳动力市场的培育和形成,需要改革劳动制度,开发利用和合理配置人力资源。这就需要“广泛吸纳城镇劳动力就业,形成用人单位和劳动者双向选择、合理流动的就业机制”。[6]以前在单位制下,劳动力被锁定在单位内,流动不起来,每个成员的身份按照单位的性质和级别被贴上标签,固定下来。劳动人事制度的改革,打破了限制人员流动的桎梏,成员可以比较自由地流动,进而造成身份漂移、变换频繁,固定的身份制被改变。

市场经济体制改革还影响了单位形态,剥离了附属社会职能。市场经济讲究效率,要求“企业在市场竞争中实行优胜劣汰,长期亏损、资不抵债的应依法破产”,所以企业必须按照市场需求组织生产经营,以提高劳动生产率和经济效益为目的。国有企业实行公司制改造,目的也是为了提高国企运行效率。“具备条件的国有大中型企业,单一投资主体的依法改组为独资公司,多个投资主体的依法改组为有限责任公司或股份有限公司。一般小型国有企业,有的实行承包经营、租赁经营,有的改组为股份合作制,有的出售给集体或个人。”[7]以效率为取向的国企改革,要求国企必须剥离与效率无关的相关职能,裁剪与效率无关的冗员。政府机关、事业单位也进行相同的改革。改革后的工作单位,从打不破的“铁饭碗”,转变为脆弱的“瓷饭碗”,由员工在某一单位从一而终,转变为双向自由选择。单位与职工的关系也被重塑,单位的职能履行由全能型包揽,转变成选择性担当(如政治功能)。“一些社会性的服务功能,如托儿所、浴室、食堂、住房等已经剥离。”[8]单位只作为员工工作的地方,获取报酬的场所,而不再是心灵归属的港湾,问题解决的庇护所,需求回应的代表机构。

所以,20世纪90年代的市场经济体制改革,对就业机制和单位形态产生重大影响,最终造成了单位制的式微乃至瓦解。由于城市个体经济的发展和企事业单位改制,以前属于公共部门的一些人员自愿流出,脱离单位,进入市场,成为个体经营者。继续留在企事业单位的职工,与企事业单位的关系已经发生深刻变化。由捆绑式依附关系,转变为契约关系。由于双方的雇佣关系是双向自由选择的,如果出现满意度降低或矛盾冲突,任何一方都有权终止与对方的关系。单位员工流动性增加,频繁变换单位已属正常现象。单位的代表性弱化乃至失却,职工对单位的依赖度、归属感降低,民众从整合型的单位人变为分散的原子式的社会人。

20世纪90年代后期单位制瓦解后,人大的地位和作用有所提升,但代表性职能并没有大幅度改观。2007年1月1日,《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》开始实施,人大的监督职能进一步明晰和加强,包括了听取和审议政府专项工作报告、审查和批准决算、法律法规实施情况的检查、规范性文件的备案审查、询问和质询、特定问题调查、撤职案的审议和决定等诸多内容。一些地方甚至出现了人大否决上级党委提名政府候选人的情况。但这只是表明人大的监督职能在逐步加强,而其代表性功能的履行仍然停滞不前,没有显著进展。

单位制瓦解后,单位的代表性职能随之式微乃至消失,而此时人大的代表性职能仍没有到位。那么接下来要回答的问题是:代表性职能如何履行?不难发现,在单位制逐步瓦解的过程中,出现了新的社会变量并快速发展,那就是基层社区和社会组织。学者们甚至把这种现象称之为从单位制向社区制转变。下面对基层社区和社会组织的代表性状况逐一进行考察。

我国的城市基层社区建设是20世纪末开始的。基层社区是一个地域的概念,是指居住在一定区域的人们所组成的社会共同体。基层社区在城市就是居委会所覆盖区域,甚至有的小区在建成后即以小区名称建立新的居委会。单位制瓦解后,原归属于各个单位的单位人被逐步规划进社区。从单位归属来看,社区居民是异质性的,来自于不同的单位,很多社区居民“老死不相往来”,有的连对面居住的邻居也是形同陌路。另外,不少城市居民由于在不同辖区购买多套住房,户籍与实际居住小区已经出现偏差,存在户籍管理与属地管理的交叠与矛盾。社区对居民的管理是松散的,为居民提供的也只是最基本的管理服务,远没有单位制下的单位提供的那么多社会福利。城市的资源集中在街道及以上层级,制度化的争议调解上移至区一级。城市政府直接下拨基层社区的经费有限。社区居民的利益表达在社区很难得到回应,或者回应度不够,与以前的单位相比,社区对于居民的吸引力、归属感都大大降低。社区代表性职能的发挥非常有限。

社会组织的出现与发展,或多或少改变了人们的社会生活,似乎在政府和市场之间又出现了一种新的社会整合机制和利益诉求传输机制。社会组织的生成路径一般都是自上而下,由政府主导建立,领导人任免、购买服务、直接资金支持等都是政府扶持社会组织发展的重要途径。社会组织的发展对于克服政府失灵、矫正市场失灵发挥了一定的作用,成为除政府、市场外提供公共服务的第三类主体。但是政府与社会组织的关系比较微妙,政府既希望社会组织能承担自己剥离的部分职能,又惧怕其发展壮大后与自己争权,所以在数量上对其加以限定,“在同一行政区域内已有业务范围相同或者相似的社会团体,没有必要成立的,登记管理机关不予批准筹备”[9]。除了有登记管理机关以外,还必须找一个业务主管单位,这样就出现交叠管理,进一步限制了社会组织的扩张。由于社会组织职能的单一性、数量的有限性、资金的缺乏性、政府信任与顾虑的交织性,决定了其不可能有效整合、回应民众的利益诉求。另外,一种特殊的社会组织(社区组织)——业主委员会,也伴随着社区制的发展应运而生,其与物业管理企业的关系由《物业管理条例》加以调整。业主委员会代表业主,可以在维修、绿化、物业费定价与收缴等方面与物业管理企业进行博弈。但由于业主数量众多,具有异质性、分散性,缺乏选择性激励来诱致集体行动,加之物业管理企业由小区建设企业自己承担或指定,业主委员会想要更换物业管理企业都阻力重重,更难为业主争取其他权益,以及整合并向科层制表达其他利益诉求。

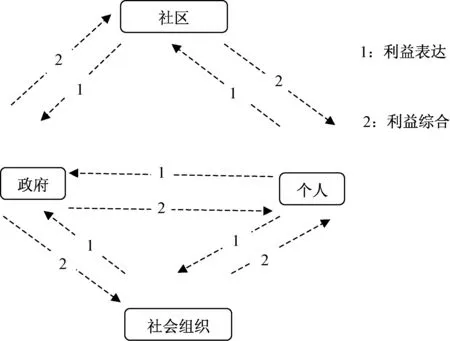

在人大、基层社区和社会组织代表性功能弱化,不能充分建立顺畅的利益诉求传输机制的情况下,地方政府(狭义的行政),特别是基层政权不得不兜底担责。政府以前直接面对的是单位,综合各个单位的利益诉求。由于单位的数量毕竟有限,而且单位实质上处在政府的掌控之下,政府不直接与公民发生关系。公民个体的利益诉求直接的受众对象是单位,单位成为政府和公民之间的缓冲。单位对于所属个体的诉求回应、矛盾调解发挥重要作用。个体合理的利益诉求会被满足,不合理的利益诉求会被单位领导人反馈、说服、疏导。即使要求没有被满足或者要求被降低,个体也会感觉受到了尊重,产生政治效能感。所以单位成为公民利益综合、矛盾化解的第一道门槛。单位解决不了的问题才诉诸政府,政府只负责综合单位的利益诉求。这大大减轻了政府的负担,政府处于一种超脱状态,避免处于矛盾的焦点。由于缺少了单位的整合,基层政权必须面对原子式的、分散的个人。民众的参与活力释放出来,没有单位的稀释、过滤、缓冲,直接针对政府。前已述及,基层政权的资源有限,绝大多数服务都已经社会化、市场化了,能够提供的福利和服务有限,而且民众提出的利益诉求,往往牵涉到上一级政府的决策安排,而基层政权又无力改变,故无法做出恰当的调停和利益再分配。基层政权稳定和谐是上级考核基层干部能力的重要标尺,基层政权的领导者就没有动力把无力回应的民众的利益诉求和矛盾进行整合向上级反映。本来利益的表达与综合过程,按照制度化的渠道应该是向上逐级、逐层递进的,但在民众感觉利益诉求久拖不决、察觉基层政权这一层级利益表达和综合渠道不畅通的情况下,就会采取非制度化的方式越级表达利益诉求,表现为越级上访、集群串连等现象。由于仍然抱着传统的单位制的思维,想保持一种超脱的地位,像单位制时代那样把基层矛盾、诉求留置单位解决,上级政府就会逐级督促、责成下级机关履行利益综合职能,回应、解决利益诉求,直至基层政权。“各扫门前雪”、“谁家的孩子谁抱走”就是上级政府秉持单位制思维化解基层矛盾的典型体现。所以大多数信访案件一般又会折返到基层政权解决,而基层政权又无力解决,不得不推脱搪塞,导致民众的利益诉求无人问津。如此反复,民众的挫折感进一步加剧,愤怒最终爆发,直接采取更加激烈的行为进行抗争。基层政权就这样成为了众矢之的。社区制背景下的利益表达与综合通道及状况如图2所示。箭头用虚线,表示利益诉求传输通道阻滞、效果不佳。

图2 社区制背景下的利益表达与综合

三、结语

毋庸置疑,造成我国当前城市基层社会失序的原因确有很多,是合力作用的结果,而民众利益表达与综合渠道不畅通,担责主体的代表性弱位、缺位,是其中的重要促发因素。我国历史上的单位制当时在稳定社会秩序方面确实发挥了重要作用。当前我国城市基层社会利益诉求传输机制的弱化乃至断裂很大程度上是单位制瓦解后,承担代表性功能的主体虚位、发育不全造成的。

市场经济的发展是经济发展的客观规律,是不可逆转的历史潮流。单位制的衰落、瓦解,社区制的出现,是一种符合我国历史发展趋势的制度变迁,不可复转。单位制的维稳是以递进服从为代价的,造成社会活力失却,效率低下。担责主体的代表性功能的复归、到位,不是要重建单位制,而是要填补单位制瓦解后造成的代表性弱位、缺位。解决路径可做如下思考:一是发挥基层党组织、工青妇等社会团体的整合作用,充分综合、表达基层居民的利益诉求;二是激发基层公务员,西方称之为街头官僚(street level bureaucrats) 的代表性功能,充分发挥利益表达与综合作用,建设代表性官僚制;三是适度分权,激发基层政权活力,做到财权和事权的统一;四是建立责任追究机制,追溯基层发生群体性事件的肇因,倒逼上级政府决策的科学化、民主化;五是不遗余力推进人民代表大会制度改革,发挥其履行代表性功能的主渠道作用;六是摒弃单位制治理思路,塑造与时俱进的善治思维,实现治理体系、治理能力、治理手段现代化。

[1] 庞卓恒.论历史周期律——兼说什么是民主?[J].红旗文稿,2013,(9).

[2] 张静.通道变迁:个体与公共组织的关联[J].学海,2015,(1).

[3] 秦前红,周伟.人民代表大会制度的历史回顾与宪政思考[J].人大研究,2004,(10).

[4] 刘淑华.论人大代表专职化与我国人民代表大会制度的完善[J].人大研究,2001,(11).

[5] 戴鑫. 政治合法性与组织合法性理论比较研究[J]. 北京理工大学学报( 社会科学版),2010,(6).

[6][7]中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定[EB/OL].http://www.china.com.cn/chinese/archive/131747.htm

[8] 李汉林,变迁中的中国单位制度回顾中的思考[J].2008,(3).

[9] 社会团体登记管理条例,[EB/OL].http://mjzx.mca.gov.cn/article/zcfg/201304/20130400437175.shtml

(责任编辑:悠然)

C916

A

1672-1071(2017)05-0077-06

教育部人文社会科学研究青年基金项目“代表性官僚制视域下我国公务员队伍的代表性问题实证研究”(14YJC 810006)。

2017-08-13

孔凡宏(1974- ),男,安徽霍邱县人,上海海洋大学公共管理研究所副教授、博士、硕士生导师,主要研究方向为民主治理、涉海(渔)类中介组织、海洋公共管理。