甘肃通渭县黄土地震滑坡分布特征及发育机理

2017-11-07李孝波

彭 达,杨 顺,李孝波

(1.防灾科技学院,河北 三河 065201;2.宁夏回族自治区地震局,宁夏 银川 750001)

甘肃通渭县黄土地震滑坡分布特征及发育机理

彭 达1,杨 顺2,李孝波1

(1.防灾科技学院,河北 三河 065201;2.宁夏回族自治区地震局,宁夏 银川 750001)

1718年通渭7.8级大地震和1920年海原8.5级大地震分别在通渭县境内诱发了大量的黄土地震滑坡,本文通过野外现场调查及遥感解译等手段,对县区内的80处黄土地震滑坡进行了分析研究。得到了研究区地震滑坡的空间及变形分布特征,并对滑坡形成的内、外在影响因素及机理进行探讨分析。根据本文的研究成果,对通渭县区城镇化建设提供参考建议。

地震;黄土地震滑坡;分布特征;影响因素

0 引言

地震是诱发滑坡的主要因素之一,因其不可预测性、突发性强等特点,致使地震滑坡也充满了突发性及不可预测性[1]。1718年通渭7.8级大地震和1920年海原8.5级大地震在通渭县境内诱发了大量的黄土地震滑坡,造成了惨重的人员伤亡和经济损失。由于1718年通渭地震为历史记载地震且距今时间间隔太久,致使很少有学者就其开展详细的研究,而是大批的投入到1920年海原大地震诱发黄土滑坡的研究之中。1921年,翁文灏、谢家荣及U.Close等人对海原地震的灾情进行了首次考察,并对地震滑坡和堰塞湖拍摄大量照片并进行了相应的描述[2]。20世纪80年代以来,白铭学[3]、张振中[4]、陈永明[5]、王家鼎[6]、王兰民[1]、袁丽霞[7]、邓龙胜[8]等学者先后就海原大地震诱发黄土地震滑坡的分类、分布、机理及地震稳定性开展较为深入详细的研究,然而只有陈永明[5]对海原大地震在通渭县内诱发的黄土地震滑坡进行了简单的概述,提出了通渭黄土地震滑坡主要分布于马家店(李店乡)一带。通渭县因为独特的地理位置及深厚的历史文化底蕴,使其在丝绸之路上占有着重要的地位。新时期,随着“一带一路”战略构想和城镇化的推进,大量的工程建设将投施于通渭县地区。研究县区内黄土地震滑坡的分布特征,对工程选址和道路规划有着重要的指导作用,且对黄土地区的防灾减灾工作有着重要的现实意义。本文通过野外现场调查及Google Earth高精度影像解译等手段,对通渭县境内地震滑坡的分布特征进行研究,为研究区工程建设提供基础资料,且为未来城镇化建设提出参考建议。

1 研究区自然地理与地质环境

通渭县位于甘肃省中部,渭河中上游北部黄土沟壑区,共辖6镇12乡,总面积2 908.5 km2。通渭县为温带半湿润半干旱性季风气候,年平均气温6.6 ℃,年降水量380 mm左右。通渭县境内主要河流有七条,最大的河流为牛骨河(散渡河的上游)其它河流包括义陇河、常河、李店河(常河与李店河又合称苦水河)、安逸河、咸河和清溪河等。

研究区第四系黄土覆盖广泛,覆盖率达 90%以上,基岩零星出露于侵蚀河(沟)谷下部。黄土与下伏不同岩性的基岩组合,表现出的黄土地震滑坡类型和规模显著不同。研究区内主要发育有古近系的杂色砾岩、含砾砂岩、砂岩、泥灰岩等,新近系的浅黄褐、浅棕红色粉砂质泥岩、砂质泥岩及分布最为广泛的第四纪黄土。区内黄土一般呈浅黄色,具大孔隙,垂直节理发育,湿陷性强,易崩塌,黄土溶蚀微地貌(溶洞、落水洞、天生桥、盲沟)发育[9]。研究区东南部还发育有大量的黄土重力堆积物,尤以李店—常河一带最为发育,规模较大,以滑坡成因为主,厚度一般 10~30 m。

通渭县位于渭河中上游北部黄土沟壑区,地形总体呈西北高、东南低,区内主要发育有河谷平原、黄土丘陵两大地貌单元。其中河谷平原可分为河谷盆地堆积平原和滑坡堆积、河床深切的河谷平原(图1)。

图1 李店乡王家河村河谷平原

河谷盆地堆积平原呈串珠状分布于牛骨河、义陇河河谷底部,呈条带状分布于苦水河、安逸河、清溪河等河谷底部;滑坡堆积、河床深切的河谷平原主要分布于常河、李店河中下游及襄南川。受地震、河流侵蚀及重力等因素的综合影响,大量滑坡体堆积于河谷区,使河谷形成滑坡堆积体波状起伏地貌形态。研究区广泛分布的黄土地层与构造抬升的高原形态相结合,在流水及其他各类内外动力地质作用下,形成千沟万壑黄土高原丘陵地貌景观,成为研究区的地貌主体。黄土丘陵又可详细划分为“V”型沟谷切割强烈、滑坡发育的黄土丘陵,切割中等的黄土丘陵及“U”型沟谷较深的黄土丘陵。其中“V”型沟谷切割强烈、滑坡发育的黄土丘陵主要分布在散渡河以西,文树、常河以东地区,在地震的强烈作用下,滑坡十分发育,形成特别的黄土刃脊梁地貌(图2)和滑坡洼地地貌形态;切割中等的黄土丘陵主要分布于研究区中部广大地区,沟谷多呈“V”字型,冲沟溯源侵蚀作用较强,黄土梁多呈枕状及带状。“U”型沟谷较深的黄土丘陵沟谷两壁陡直,基岩裸露,谷底平坦,多呈“U”型谷,上覆黄土厚度较薄[9]。

图2 平襄镇孟家小湾黄土刃脊梁地貌

研究区位于海原断裂带西南部,境内发育有沿北西方向延伸的义陇大断裂、牛营—尖岗断裂以及申家山—峡门断裂(图3)。研究区新生代以来沉积了较大面积巨厚层古近系砾岩和新近系泥岩,产状平缓,第四系地层主要为广泛分布的黄土和河谷堆积体,反映出新构造运动在通渭县活动强烈。通渭县地震活动继承于中生代断裂及岩浆活动,反应强烈,造成区内大规模山体滑坡[9]。1718 年、1920 年的两次大地震中产生的滑坡规模巨大,在区内东南部李店、常河一带留下大面积滑坡形迹,这些大面积规模巨大的滑坡体对当今及未来地质灾害活动仍有强烈影响。

图3 通渭县构造分布示意图

2 分布特征

2.1黄土地震滑坡分类

黄土地震滑坡的类型直接影响着其滑动及复活特征、变形破化方式及其致灾的范围。本文通过野外的现场调查,将区内黄土地震滑坡分为以下三类。

(1)黄土层内滑坡

黄土层内滑坡发育于黄土层之中,滑体由黄土组成,落水洞、冲沟等微地貌发育。滑面一般呈圆弧状,滑坡后壁陡峭,滑坡规模一般较小(图4)[9]。研究区内黄土层滑坡分布较少,主要集中分布于区北黄土覆盖较厚的低缓黄土梁坡及牛谷河的二级阶地之上。

(2)黄土—泥岩顺层滑坡

黄土—泥岩顺层滑坡一般沿黄土与泥岩的接触面滑动,滑动距离远,滑体厚度一般在10~15 m之间,规模中等偏大。滑坡形态多呈半圆形、三角形、长条形等,滑体冲沟、落水洞发育,后壁陡峭且淋滤作用明显(图5)[9]。黄土—泥岩顺层滑坡是研究区内地震滑坡的主要类型之一,主要分布于平襄镇及第三铺乡等一带的黄土梁坡之上。

图4 新店乡大庄村黄土层内滑坡

图5 平襄镇亢川村三角形黄土—泥岩顺层滑坡

(3)黄土—泥岩、砂岩切层滑坡

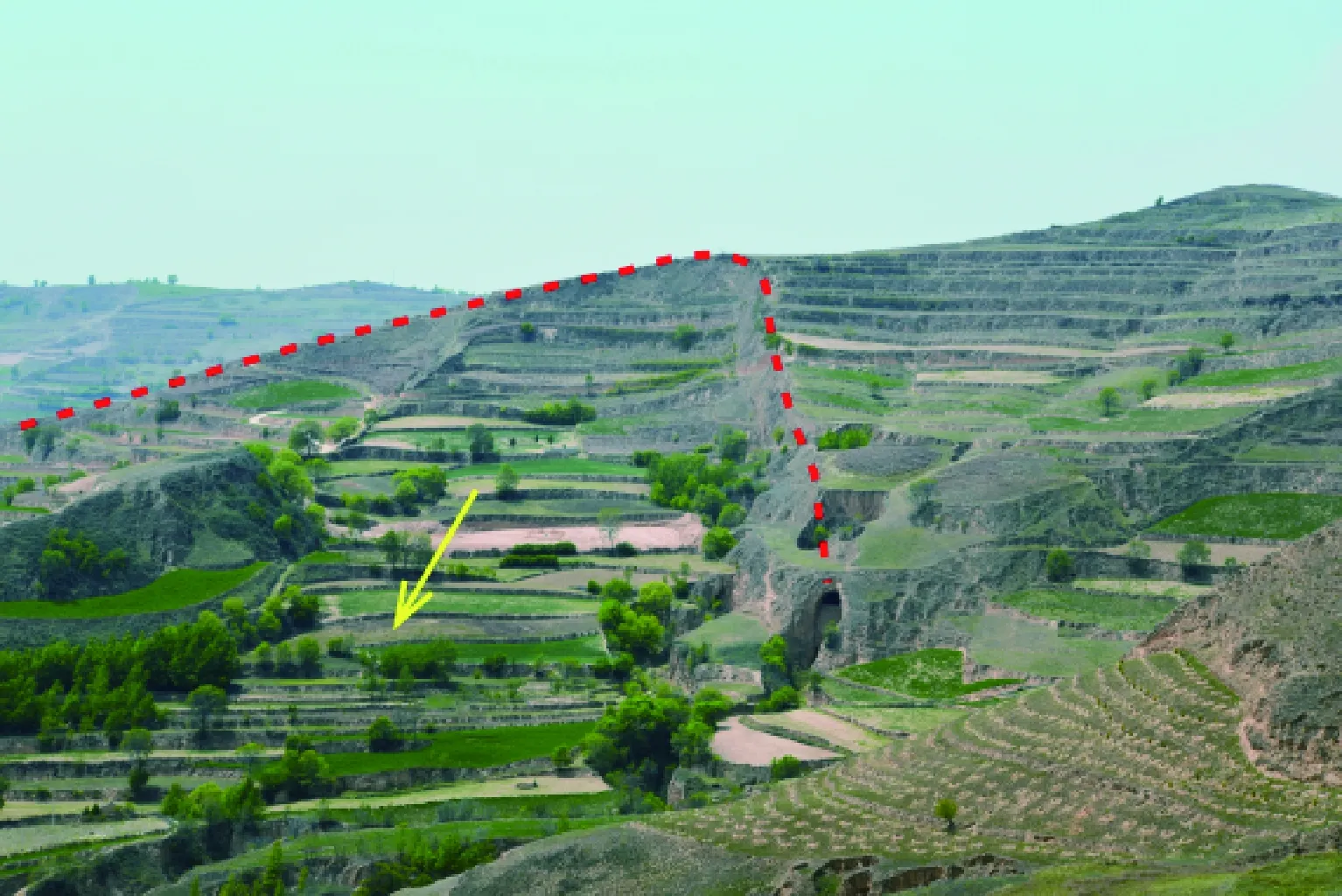

黄土—泥岩、砂岩接触组成的梁坡由于强烈的地震作用,使得滑坡滑面贯穿黄土—泥岩、砂岩地层。此类滑坡滑体厚度一般可达30~60 m,滑体波浪状起伏,整体较平缓,冲沟、落水洞等微地貌发育。此类滑坡滑动距离较远、滑体体积巨大、致灾性强,滑坡体再次失稳滑动的风险较大(图6)[9]。黄土—泥岩、砂岩切层滑坡是区内地震滑坡的典型类型,主要集中分布于深切的河谷两侧,如李店河、常河沿岸,规模巨大,滑坡堆积体形成了该区独有的滑坡堆积、河床深切的河谷平原地貌。

图6 李店乡邢家坡黄土—泥岩、砂岩切层滑坡

2.2分布特征

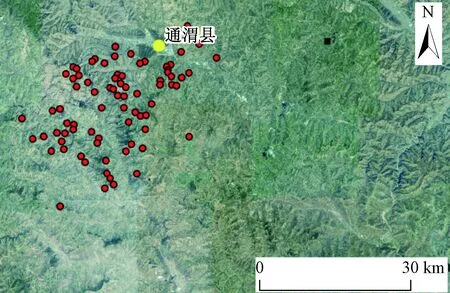

滑坡的分布特征不仅决定滑坡体的规模和滑坡集中发育的位置,也对滑坡稳定的判别有着至关重要的作用。本文通过对研究区内80处滑坡的调查统计(图7)。

图7 通渭县黄土地震滑坡分布图

得出研究区滑坡主要分布于县区西南部李店、第三铺乡等一带,分析统计了黄土地震滑坡坡高、坡角及原始坡高、坡角的分布规律。原始斜坡的坡高主要集中分布于70~130 m(图8),由此可以得出,研究区内黄土地震滑坡大部分发育于区内分布最为广泛的黄土中丘陵地区。

图8 原始坡高分布图

滑坡坡高主要集中分布于40~100 m(图9),相对于原始斜坡垂直方向有30 m左右的高差,从而一定角度上决定着区内滑坡体的厚度。

图9 滑坡坡高分布图

研究区原始坡角集中分布于10°~18°(图10),属中缓黄土梁坡,此类梁坡往往分布于河流、沟谷两侧,流水下切作用强烈,局部具有对生、群生等特点。

图10 原始坡角分布图

滑坡坡角主要分布于6°~11°(图11),可以得出区内滑坡主要发育于中缓梁斜坡上,且大部分呈低角度滑移。

图11 滑坡坡角分布图

区内黄土地震滑坡主要沿46°~135°的北东东、南东东向和226°~315°的南西西、北西西向滑动(图12),而这两个方向几乎垂直于区内大部分黄土梁的延伸方向,且也是北西向断裂带上地震的优势作用方向。

图12 滑动方向分布图

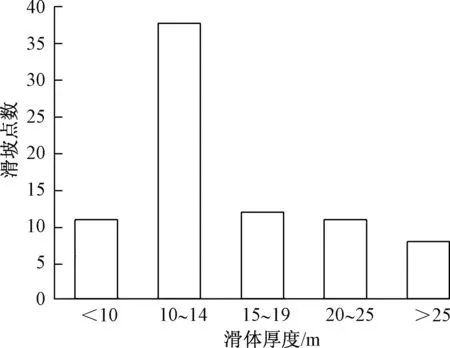

滑坡灾害的严重性主要与其滑动距离、滑体厚度和滑体方量有关。区内黄土地震滑坡滑体厚度主要集中分布在10~25 m(图13),属中层滑坡;部分滑坡滑体厚度在20~50 m,属深层滑坡;个别滑坡厚度可达50~60 m,属深厚层滑坡,如李家店邢家坡滑坡。

图13 滑体厚度分布图

区内黄土地震滑坡的滑距主要集中分布于200~500 m(图14),少数超大型滑坡的滑距可达1~2 km。

图14 滑坡滑距分布图

区内滑坡滑体体积主要分布于100×104~1 000×104m3之间(图15),属大型滑坡,部分超大型黄土—泥岩、砂岩切层滑坡的体积可达几千万立方米。通渭大地震和海原大地震在通渭县境内诱发的大量大型、超大型滑坡,不仅与强烈的地震作用有关,独特的地层覆盖特征及地形分布特征也起着决定性作用。

图15 滑坡体积分布图

3 影响因素及其作用机理

3.1影响因素

滑坡的影响因素是指有利于产生滑坡的斜坡体自身的地质因素及外在的诱发因素,主要包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水的作用及地震等。

(1)地形地貌

斜坡时滑坡发生的必要地貌条件,一定的坡度、形态、高度及良好的临空条件是滑坡形成的基础。研究区地处六盘山西南侧黄土丘陵地区,区内地貌以黄土梁、峁为主,沟谷纵横。区内黄土梁走向主要沿北东、北西向延伸,使得黄土斜坡主要沿北东、北西向临空,从而决定着黄土地震滑坡主要沿北西、北东东向滑动。

(2)地层岩性

岩土体是滑坡发生的物质基础,其结构与性质对滑坡的形成有着关键影响。研究区主要发育有第三纪的浅黄褐、浅棕红色粉砂质泥岩、砂质泥岩及“地毯式”披盖于之上的第四纪黄土,黄土层厚可达50~100 m。区内黄土具有大孔隙、弱胶结、垂直节理发育的结构特性,从而使其表现出强烈的水敏性和动力易损性,这为黄土地震滑坡的产生提供了良好的地层岩性条件。

(3)构造断裂

区域性的断裂构造对滑坡的分布起着一定的控制作用。研究区义陇大断裂、牛营—尖岗断裂以及申家山—峡门断裂周围岩土体较为破碎松散、强度差,且为地表水的下渗提供了良好的通道,从而使得断裂带附近滑坡分布较为密集。

(4)水的作用

研究区内水对黄土地震滑坡形成的影响作用主要包括外部的侵蚀、侧蚀和内部的溶蚀、润滑。通渭县境内主要河流有七条,最大的河流为牛骨河(散渡河的上游)其它河流包括义陇河、常河、李店河(常河与李店河又合称苦水河)、安逸河、咸河和清溪河等。丰富的地表水对河道、沟谷的机械侵蚀、侧蚀严重,从而为滑坡的发生提供了良好的临空条件。

(5)地震

地震是研究区内滑坡发生的主要原因,动力条件下黄土微观结构的破坏是黄土地震滑坡发生的基本条件。通渭大地震和海原大地震时,研究区处于Ⅷ~Ⅹ度的高烈度区,动力条件充足。

3.2机理

通过对研究区内80处滑坡的调查总结得出,区内黄土地震滑坡的发生机理主要可以概括为:震陷—剪切破坏、多场耦合—气化破坏、震荡叠加—剪切破坏。

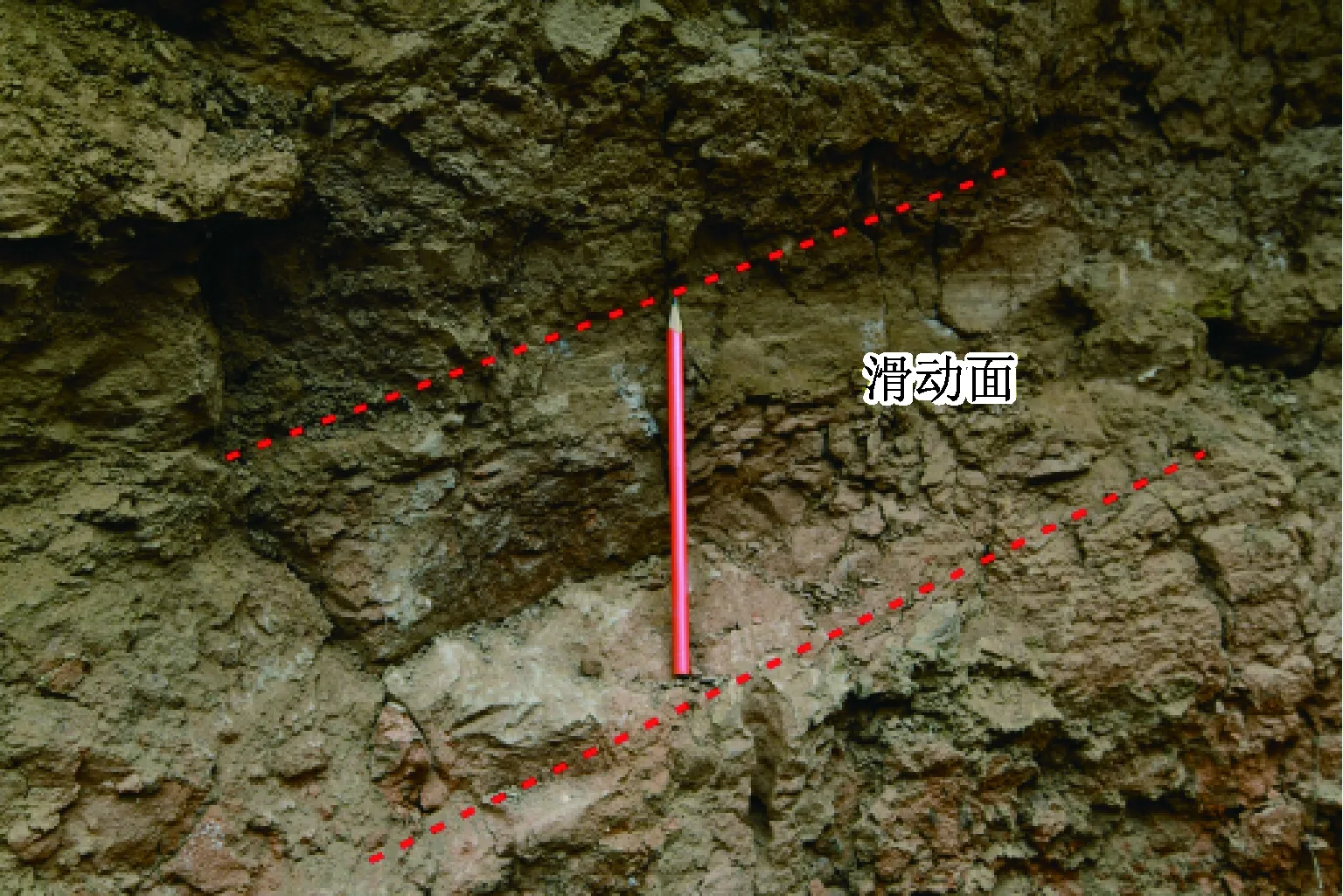

(1)震陷—剪切破坏

震陷—剪切破坏机理总体上可以概括为:地震作用下黄土微观结构的震陷破坏→局部细观上的变形→宏观上斜坡的滑动破坏。此机理发育于研究区分布最为广泛地黄土—泥岩接触型黄土梁坡(图16),滑坡原始斜坡坡面平缓,坡前临空角度较大,滑坡土体松散、组成单一,滑坡沿着黄土与泥岩的接触面滑动,部分后缘滑床裸露,上覆一层不到1 m的腐殖土,后缘冲沟内常常发育20~50 cm的挤压破碎带,滑带土体受挤压定向排列,呈鱼鳞状、层状构造(图17),滑带土体由块状的黄土及泥岩组成,强度很高(图18)。

图17 鱼鳞状、层状构造的挤压破碎带

图18 滑带中的块状泥岩

区内降雨集中,雨水透过黄土的垂直节理及大孔隙下渗至第三纪不透水泥岩层,使得黄土与泥岩接触面的岩土体强度大大降低[10]。在P波的作用下,黄土梁坡土体在地震初至时,已经产生了微观结构上的破坏及细观上的局部变形,当S波到达时,斜坡岩土体在剪应力的作用下沿软弱带发生宏观剪切滑动破坏。

(2)多场耦合—气化破坏

区内干燥少雨,黄土含水率极低,其微结构主要表现为以粒径为0.02~0.09 mm的颗粒物质通过可溶性碳酸盐胶结而成的集粒形态,在经受地震作用时,集粒内颗粒接触部位特别容易应力集中,从而导致结构破坏[7]。地震时,波是能量的传递方式,体波中的横波和面波在弹性介质中传播时使介质发生较大的垂直或水平位移,而产生的体变较小;而纵波的振幅小,体变却较大[11]。纵波在传播时,产生一缩一张的运动,同一点的土体单元随时间延续会产生反复压缩与扩张的作用,将此作用称之为“P波效应”。

黄土结构松散,干黄土的微孔隙中充满干冷空气且颗粒间的碳酸盐胶结物抗拉强度弱,在“P波效应”的作用下,微孔隙中的干冷气体不能立即排出,产生超孔隙气压; 随之又发生扩张,超孔隙气压转化为负孔隙气压,即相对真空状态,这种巨大的压差反复作用,必然在土粒周围产生高速气流且使得气体受热膨胀,从而破坏了土粒的结构,使土粒处于悬浮状态,形成粉尘并顺坡“漂移”,持续时间越长,这种粉尘运动就越远[11],从而可以通过地震、气体、温度等的多场耦合效应解释区内大面积发育的大型低角度高速远程滑坡。

(3)震荡叠加—剪切破坏

震荡叠加—剪切破坏机理作用下的地震滑坡多呈黄土—基岩切层破坏。此类滑坡滑体厚度一般可达30~60 m,滑体波浪状起伏,整体较平缓,使得滑坡滑面贯穿黄土—泥岩、砂岩地层。此类滑坡滑动距离较远、滑体体积巨大、致灾性强,滑坡体再次失稳滑动的风险较大,主要集中分布于深切的河谷两侧,如李店河、常河沿岸。苦水河、常河一带两岸斜坡高差可达300 m左右且坡度较陡,深切的“U”字型河谷为滑坡发生提供了良好的临空条件。强震作用下,河谷地形对地震波的震荡叠加使得斜坡岩土体所受的地震剪力大大增加,从而剪切贯穿泥岩及砂岩层,诱发超大型黄土—泥岩、砂岩切层滑坡[12]。

4 结论

黄土地震滑坡是通渭地区典型的地震地质灾害,严重威胁着当地的经济建设和居民的生命财产安全。本文通过野外现场调查及遥感解译等手段,对通渭县黄土地震滑坡的分布特征进行了研究,主要结论如下:

(1)通过对研究区内80处滑坡调查统计,可将其分为黄土层内滑坡、黄土—泥岩顺层滑坡及黄土—泥岩、砂岩切层滑坡三类。

(2)对研究区内黄土地震滑坡原始坡高、原始坡角、滑坡坡高、滑坡坡角、主滑、滑距、厚度、体积的分布规律进行了统计分析,总结得出区内滑坡拥有缓坡发育、低角度、中厚滑体、中远距离、大体积等特点。

(3)地形地貌、地层岩性、构造断裂及水的作用等内在影响因素控制着滑坡形成的规模和位置,外在因素地震则控制着滑坡的规模。

(4)区内黄土地震滑坡的发生机理主要可以概括为:震陷—剪切破坏、多场耦合—气化破坏、震荡叠加—剪切破坏。

通渭县区处于我国南北地震带上,地震高发,致使黄土地震滑坡成为该地区发展建设中的重大灾害隐患。本文通过对研究区内群发性黄土地震滑坡分布特征的研究,对通渭地区城镇化建设提出以下一点参考建议:

城镇化需要地质环境安全作保障,城镇建设需要地质工作先行[13]。城镇化建设是未来我国发展的方向之一,而城镇建设的选址关乎到整个城镇的安全。通渭地区城镇化建设选址应选在黄土塬、较大的稳定的河谷阶地或干枯的河谷道川,这样不仅能避免地质灾害的发生,更能极大地方便城镇规划和节约资金投入。

[1] 王兰民,等.黄土动力学[M].北京:地震出版社,2003:145-150.

WANG Lanmin, et al. Loess dynamics[M]. Beijing:Seismological Press,2003:145-150.

[2] 国家地震局兰州地震研究所,宁夏地震局.1920 年海原大地震[M]. 北京:地震出版社,1980.

Lanzhou Earthquake Research Institute of China Earthquake Administration,Ningxia Seismological Bureau. The1920 Haiyuan earthquake[M].Beijing:Seismological Press,1980.

[3] 白铭学,张苏民.高烈度地震时黄土地层的液化移动[J].工程勘察,1990(6) : 1-5.

BAI Mingxue,ZHANG Sumin.The Liquefaction of loess strata in high intensity earthquake[J].Engineering Investigation,1990(6):1-5.

[4] 张振中.黄土地震灾害预测[M].北京:地震出版社,1999:10-15.

ZHANG Zhenzhong.Prediction of earthquake disaster in loess[M].Beijing:Seismological Press,1999:10-15.

[5] 陈永明,石玉成,刘红玫,等.黄土地区地震滑坡的分布特征及其影响因素分析[J].中国地震,2005,21(2):235-243.

CHEN Yongming,SHI Yucheng,LIU Hongmei, et al. Distribution characteristics and influencing factors of seismic landslides in loess area[J]. Earthquake in China,2005,21(2):235-243.

[6] 王家鼎,白铭学,肖树芳.强震作用下低角度黄土斜坡滑移的复合机理研究[J].岩土工程学报,2001,22 (4):445-450.

WANG Jiading,BAI Mingxue,XIAO Shufang.A study on compound mechanism of earthquake related sliding displacements ongently inclined loess slope[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2001,22(4):445-450.

[7] 袁丽霞.宁夏海原地震诱发滑坡的形成机制研究[D]. 西安:西北大学,2005.

YUAN Lixia.The mechanism of loess landslide caused by earthquake in Haiyuan of Ningxia[D].Xi′an:Northwestern University,2005.

[8] 邓龙胜.强震作用下黄土边坡的动力响应机制和动力稳定性研究[D].长安大学,2010.

DENG Longsheng.The study of dynamic response mechanism and dynamic stability of loess slope under strong earthquake[D].Chang′an University,2010.

[9] 胡向德,卞伟强.甘肃省通渭县地质灾害调查与区划报告[R].甘肃省地质环境监测院,2009.

HU Xiangde,BIAN Weiqiang.Investigation and division report of geological hazards in Tongwei County, Gansu Province[R].Geological Environmental Monitoring Institute of Gansu Province,2009.

[10] 杨立中,王高峰,等.陇东黄土丘陵区滑坡形成机理分析—以环县西北地区为例[J].中国地质灾害与防治学报,2016,27(2):39-48.

YANG Lizhong,WANG Gaofeng,et al.Landslides mechanization in the loess hilly area of eastern Gansu Province-case study in Huan County[J].The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2016,27(2):39-48.

[11] 张茂省,李同录.黄土滑坡诱发因素及其形成机理研究[J].工程地质学报,2011,19(4):530-540.

ZHANG Maosheng,LI Tonglu.Study on the inducing factors and formation mechanism of loess landslide[J].Journal of Engineering Geology,2011,19(4):530-540.

[12] 郑颖人,陈祖煜,王恭先,等.边坡与滑坡工程治理[M].北京:人民交通出版社,2007:7-10.

ZHENG Yinren,CHEN Zuyu,WANG Gongxian,et al.Slope and landslide engineering treatment[M].Beijing:People Traffic Press,2007:7-10.

[13] 秦锦丽,范宏喜.城镇建设需要地质工作先行——聚焦2015年全国地质灾害与防治战略学术论坛[J].中国地质灾害与防治学报,2015,26(2):1-9.

QIN Jinli,FAN Hongxi.Urban construction needs geological work in advance-Focus on the 2015 National Symposium on geological hazards and prevention strategy[J].The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2015,26(2):1-9.

DistributionandmechanismofloesslandslidesinducedbyearthquakeinTongwei,GansuProvince

PENG Da1,YANG Shun2,LI Xiaobo1

(1.InstituteofDisasterPreventionScienceandTechnology,Sanhe,Hebei065201,China; 2.TheEarthquakeAdministrationofNingxiaHuiAutonomousRegion,Yinchuan,Xining750001,China)

1718 Tongwei 7.8 Earthquake and 1920 Haiyuan 8.5 Earthquake had induced a large number of loess seismic landslides in Tongwei county.Based on the field investigation and Google Earth image interpretation method ,we have studied about 80 loess seismic landslides in the county area.Obtain the spatial and deformation distribution characteristics of loess seismic landslides in study area and analyzed the Internal,external influence factors and mechanism of landslide formation.According to the research results of this paper, putting forward some suggestions for project location,road planning and disaster prevention in the Tongwei County.

earthquake;loess seismic landslide;distribution characteristics;influence factor

P642

A

1003-8035(2017)03-0031-08

10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2017.03.05

2016-10-18;

2016-11-10

中央高校基本科研业务费专项资金创新团队资助计划项目(ZY20160101);中央高校基本科研业务费研究生科技创新基金项目(ZY20160303)

彭 达(1992-),男,地质工程专业,在读硕士,主要从事工程地质及地质灾害研究。E-mail:278385347@qq.com