Serial Reader;一口一口,吃掉文学经典

2017-10-30徐丽芳张力

徐丽芳 张力

摘要:数字时代的经典阅读面临相当严峻的困境,但致力于推动经典阅读的机构或个人并未因此而停下努力与创新的步伐。201 6年以Serial Peader为代表的一批主打“连载”功能的阅读软件引起了人们的注意。其中,Serial P~eader取材公版领域的文学经典,成功地在移动设备上复原了起源于19世纪的阅读模式。本文以此为案例分析其背后的设计与运营逻辑,并指出其优点与不足,以期帮助出版机构和读者更好地了解当下的阅读环境与阅读趋势。

广西师范大学出版社曾在社交媒体上发起名为“死活读不下去的文学名著”话题讨论,并根据3000名网友的评论统计整理出一份排行榜,《红楼梦》《百年孤独》等中外文学经典高调入选。此榜单甫一发布便引来大规模热议。网友的强力吐槽折射出普通读者对于文学经典既渴望又畏惧的双重心理。一方面,文学经典魅力独具,代表着人类文化、智慧和思维的高度与深度,吸引着不同时代、不同地区的读者靠近。正如意大利作家伊塔洛·卡尔维诺所言:“一部经典作品是一本永不会耗尽它想要向读者说的一切东西的书。”它们历久弥新,在时问和空间面前显示出强大的超越性。然而另一方面,文学经典的主题相对复杂而深刻,内容因其严肃的文化诉求而显厚重,且措辞与当代语言习惯难免有差距,因而常遭遇读者们束之高阁的冷落。比起青灯黄卷彻夜苦读,人们更乐于利用零碎时间阅读来自微信、微博等新媒体的“短平快”消息。但是与此同时,致力于为文学经典争取数字阅读时代生存空间的努力也从未停止。层出不穷的数字阅读平台中,很多都为文学经典开辟了专属栏目。这些平台致力于文学经典的数字化,然而单纯的数字化并不能很好地满足新的媒介生态下读者的阅读需求,进一步的突破亟待实现。

灵感:阅读文学经典的新方式

与许多开发者一样,施密特也善于从日常生活出发,始之以创意,辅之以技术,从而将灵光乍现的片刻锁住。但与普通读者遭遇的文学经典阅读障碍症有所不同,施密特的困扰在于,由于常常是在一两天时间内以狂欢方式完成200300页的阅读内容,错失了许多值得咀嚼玩味或是需要思考后才能获得的阅读乐趣。如何消除此种困扰?施密特从历史中找到了灵感。19世纪狄更斯的小说在报纸上连载,每有更新,各报摊便会迎来蜂拥而至的读者,盛况与今天粉丝等待热播剧集并无二致。因此他认为,将一本书拆解成若干并在20分钟以内即可阅读完的章节,并以每天推送其中一部分的方式将阅读时间拉长,将有利于读者对经典的消化和理解。为了检验自己的想法,施密特以该方式重新阅读了薇拉·凯瑟的代表作《我的安东妮亚》。这一次的阅读体验坚定了施密特的想法,开发Serial Reader的计划随后被提上日程。

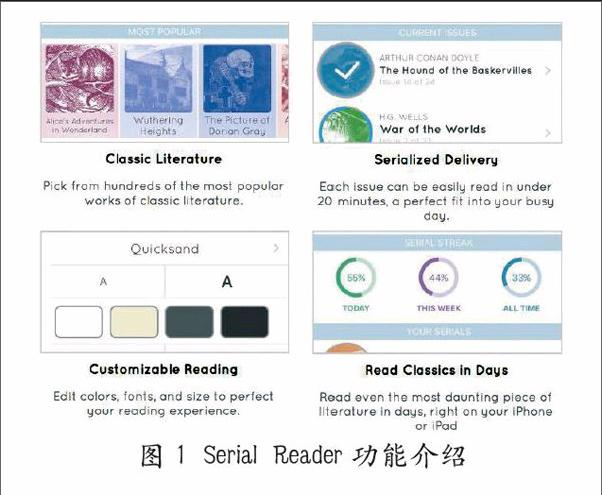

Serial Reader于2016年1月28日在苹果的应用商店上线,目前已更新至2.05版本,iPhone和iPad用户均可免费下载;而安卓版也在内测阶段。无论是从理念、功能、抑或界面设计而言,Serial Reader都是十分简洁的软件。Serial Reader以“每天一口文学经典”作为口号,明确有力,而其涵盖的图书均来自公有领域。那些读者们心向往之而又不敢轻易涉足的名著在这里被分割并发送出去。这样读者通过连续10天不足20分钟的阅读就可读完《仲夏夜之梦》,40天可读完《红字》,大部头的《卡拉马佐夫兄弟》也可在152天读完(见图1)。

使用Serial Reader时,用户无需注册。首次打开后确认每天推送的时间,便进入选书界面。超过300本文学经典在这里汇聚。读者既可以直接搜索作者或书名找书,也可以从“今日流行”“最新添加”“最受欢迎”等专栏中选择。此外,这几百本书还被分别贴上了“冒险”“爱情”“幽默”等23个标签,以方便读者根据阅读兴趣找到理想读物。点击选择一本目标读物,读者可以看到关于这本书的简单介绍、它被分成了多少章节以及同一作者的其他作品和同主题其他作者的作品。订阅一本书后,读者便可每天在选定的推送时问连续收到这本书的局部内容。对于习惯了多任务并行的读者,还可以同时订阅多本经典。而在每日推送的页面中,读者可查阅自己今天、本周、整本书的阅读完成进度(见图2)。

优势:随时随地,回归原典

在轻阅读、浅阅读时代强调文学经典的阅读,意义何在?回答这一问题,首先要清楚读书的意义。通常所说的书籍是由高度抽象的符号即文字所构成,正如复旦大学汪涌豪教授在题为《经典阅读的当下意义》的演讲中所言,由抽象的文字所构成的书籍“常呈现为一开放的结构,在引发人书对话的过程中,能唤起人往复思考,是最锻炼人脑的活动”。然而,媒介与技术的变革逐渐损害了读书的这一特性。对此,《哈佛商业评论》前执行主编尼古拉斯·卡尔(Nicholas G Carr)在《浅薄:互联网如何毒害了我们的大脑》一书中作了详尽讨论,他认为互联网对人的神经线路和记忆程序进行了重新编排,从而使人的阅读常于字表滑行,无法深入思考。文学经典的阅读在抽象概念的建立、理性对感性的超越方面作用尤为显著,但其现状却让人担忧——由于来自多方的冲击,文学经典的阅读呈现偏离原典的总体特征,具体表现形态可概括为解构与颠覆的常态化、读者接触的浅层化和“专家解读的稀释化”等。

施密特将文学经典巧妙嫁接于移动互联设备,借助连载的形式重塑阅读经典的风气和氛围的行为背后就蕴含着强烈的文学主张和人文诉求。因此,Serial Reader一经上线便引来诸多关注,除被苹果应用商店评选为月度最佳APP外,还获得了《华盛顿邮报》、科技博客“生活黑客”(ufehacker)等诸多媒体的青睐。它被认为是灵活、有趣的,提供了复兴文学经典阅读的方式,其阅读模式也被认为可能在未来大行其道。

事实上,连载小说的形式确实在2016年迎来了它的复兴,不光是施密特这样的个人开发者,包括企鹅兰登书屋、西蒙&舒斯特(Simon&Schuster)等在内的大型和中小型出版机构也纷纷推出相关业务。如企鹅兰登书屋推出了名为“鸽巢”(PigeonHole)的应用,西蒙&舒斯特开发了名为“渴望”(crave)的应用等。无论PigeonHole还是Crave,由作为内容生产者与提供商的出版机构所推出的应用都承担着新书推广和销售的任务,因而是按内容计价收费的。内容类型及与之对应的定价模式是Serial Reader与其他连载阅读应用最大的不同。

启示:重新定义阅读习惯

在借助Serial Reader重读或新读一本文学经典的过程中,读者不需要刻意抽出空档,在诸如排队、等车的片刻即可轻松完成。由于阅读周期拉长,读者与小说中的人物一同经历起起伏伏,对于书中的情节与思想也更容易理解与消化。

但是作为产品的Serial Reader缺少清晰的赢利点,由于内容本身来自公版领域,施密特一开始就没打算依靠内容盈利。为了消除前期设计的局限性,在后期更新中添加了诸如“云同步”“标亮”“笔记”“稍后阅读”“暂停推送”“提前阅读”及“更换字体”等需要花费3美元(18元)解锁的功能。但是,在笔者使用該软件两个月的时间内,并未感到解锁这些功能的必要性。或可据此断言,Serial Reader的盈利前景相当模糊。

另外,Serial Reader设计上的“简朴”也限制了它的发展。像主打“口袋里的私人图书俱乐部”的鸽巢所强调的社交功能就是它所不具备的;而其不需要注册即可使用表明开发者放弃了社交元素。虽然这在一定程度上为读者打造了更为私人化的阅读环境,但完全的去社交化显然不符合互联网的发展逻辑。好在施密特在后期的更新中加入了“分享”按钮,读者可以将Serial Reader或其中的书推荐给社交网络上的好友。

连载阅读模式还将持续发酵,但不同产品的发力点不同。无论如何,Serial Reader仍在“重新定义阅读习惯”方面为我们提供了启发。除了能让文学经典爱好者以新的阅读方式重温经典,让普通读者在连续的短时间阅读中爱上经典外,它更为阅读平台的设计提供了一种新思路,以贴合现代读者阅读习惯的方式,利用“21天效应”,通过订阅让阅读行为“可持续发展”,从而将读者与图书紧密捆绑在一起,进而让阅读成为习惯。而这,或许才是阅读平台未来的用力方向。endprint