针刺配合拔罐、推拿治疗腰椎间盘突出症疗效观察

2017-10-30黄丹凤

黄丹凤

针刺配合拔罐、推拿治疗腰椎间盘突出症疗效观察

黄丹凤

目的 探讨针刺配合拔罐、推拿治疗腰椎间盘突出症的效果。方法 选择某院2016-05—2017-05收治的腰椎间盘突出症患者40例,给予针刺配合拔罐、推拿治疗,对治疗前后腰腿功能恢复情况、疼痛程度、功能障碍、生活质量进行评价。结果 治疗前40例患者中腰腿功能达到优级的为0例,差级31例(77.5%),治疗后腰腿功能达到优级的为29例(72.5%),差级1例(2.5%),治疗前后比较,差异有统计学意义,P<0.05;治疗后患者VAS评分明显下降,JOA评分明显提升,与治疗前比较,差异有统计学意义,P<0.05;治疗后患者生活质量评分较治疗前明显提升,与治疗前比较,差异有统计学意义,P<0.05。结论 针刺、手法配合拔罐等综合康复理疗方法治疗腰椎间盘突出症可以提高治疗效果,治疗效果确切。

针刺;拔罐;推拿手法;腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症(简称为腰间盘突出)主要是因为腰椎间盘变形导致纤维环破裂,髓核突出,对神经根与马尾神经造成刺激或压迫产生的相关症状与体征,患者典型症状主要为腰突与腿部疼痛,严重影响患者正常生活与身体健康,症状严重者会丧失劳动能力[1-2]。手术是临床治疗腰椎间盘突出症的常用手段,但临床研究表明,部分手术患者因瘢痕组织形成,可能对局部硬膜形成压迫,产生神经根粘连,且部分患者伴有坐骨神经痛,不利于术后的康复[3-4]。康复理疗治疗腰椎间盘突出症在临床应用越来越广泛,有效性也逐渐得到人们的认可,本文对我院2016-05—2017-05收治的40例腰椎间盘突出症患者给予综合康复理疗,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2016-05—2017-05收治的腰椎间盘突出症患者40例,所有患者均经脊髓造影、CT、核磁共振检查等确诊,均符合《常见疾病的诊断与疗效(标准)》中的相关标准,直腿抬高试验均为阳性。男22例,女18例,年龄32~69岁,平均(43.5±6.6)岁。

1.2 诊断标准 腿痛较为严重,伴有腰痛患者;下肢有疼痛、麻木、瘙痒等感觉;单一神经根在机体下肢腿部或足部出现疼痛感;直腿抬高试验出现阳性,直腿角度小于50°;健肢抬高试验出现阳性体征;神经学物理检查方面出现肌萎缩、肌无力、感觉异常、反射改变中的两种阳性体征。

1.3 排除标准 严重心、肝、肾等脏器相关疾病者;严重造血系统疾病者;精神疾病者;严重内分泌系统疾病者;腰椎滑脱、腰椎管狭窄等相关骨病者;怀孕妇女;哺乳期妇女。

作者单位:110036 沈阳市皇姑区中心医院针灸科

1.4 方法 针刺取穴:夹脊、肾俞、腰阳关、气海俞、关元俞、委中、承山、昆仑、阳陵泉、悬钟。患者采取俯卧位,对进针部位皮肤常规消毒,选用毫针直刺进针,得气后施以补泻,不得气者留针候气,1次/d,30 min/次,1周为1个疗程,治疗2周。疼痛严重者,给予温针灸较好,针刺手法以补法为主,加刺阴陵泉、丰隆穴,有热象者以泻法为主,加刺三阴交、丰隆穴。

推拿:①患者平坐位,下肢并拢,医者站立于患者左侧,右手大拇指固定侧凸的棘突旁,向右侧用力顶住,左手从患者腋前向后上伸过,手掌固定于患者右侧颈部,患者上体前屈约45°,促使患者上体向前向左旋转,医者双手同时用力,可听到“咯嗒”声响为成功。②借助拇指点对患者的背部两侧膀胱经处的肾俞穴与腰部阿是穴进行点按,借助肘尖对承扶穴进行点按压。③患者俯卧,胸下和大腿根部垫软枕,悬空腹部,医者双手重叠于腰部病椎,向下用力振按。④患者选择仰卧位,采用直腿抬高法与牵引下肢手法,对患者的患侧有关关节进行活动,1次/d,0.5 h/次。⑤给予患者腰椎牵引,牵引结束后,采用榱揉手法,推拿腰椎和骶椎两旁,手法可偏重一些,时间15 min。⑥患者俯卧,医者双手重叠,沿下胸椎段依次向下按压至骶椎,反复6遍,按压过程中可交替给予振法和压脊。治疗2周。

拔罐选穴:肾俞、腰阳关、阴陵泉、委中。拔罐在针刺后进行,出针后,再进行拔罐,留罐10 min,起罐后腰部及沿着下肢疼痛部位加温和灸20 min,以皮肤潮红,患者感觉舒适为度,1次/d,治疗2周。

1.5 疗效评价标准 优:患者腰腿功能基本恢复正常,不影响正常生活、工作;良:患者腰腿功能明显缓解,基本可以正常生活;可:患者腰腿功能有所好转,但只能完成轻体力的工作;差:腰腿功能未见好转或严重。

采用视觉模拟评分法(VAS)对两组患者的疼痛程度进行评价,分为无痛(0分)、轻度疼痛(1~3分)、中度疼痛(4~6分)、重度疼痛(7~10分)。

采用JOA量表评价患者的功能障碍。共29分,分数与功能障碍成正比。

采用SF-36生活质量量表对患者护理后生活质量进行评价,主要指标包括生理职能、生理功能、躯体疼痛、总体健康、活力、情感职能、精神健康以及社会功能等,满分为100分,得分越高则表明患者生活质量越好。

1.6 统计学方法 采用SPSS 22.0软件包,优良数据采用率表示,行χ2检验,VAS、JOA评分采用(±s)表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

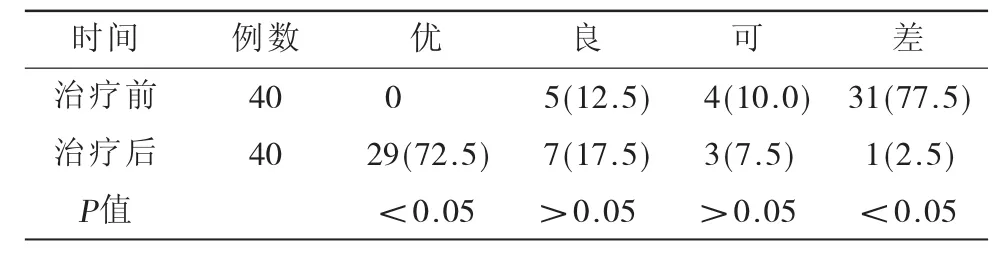

2.1 治疗前后腰腿功能恢复情况比较 治疗前40例患者中腰腿功能达到优级的为0例,差级31例(77.5%),治疗后腰腿功能达到优级的为29例(72.5%),差级1例(2.5%),治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

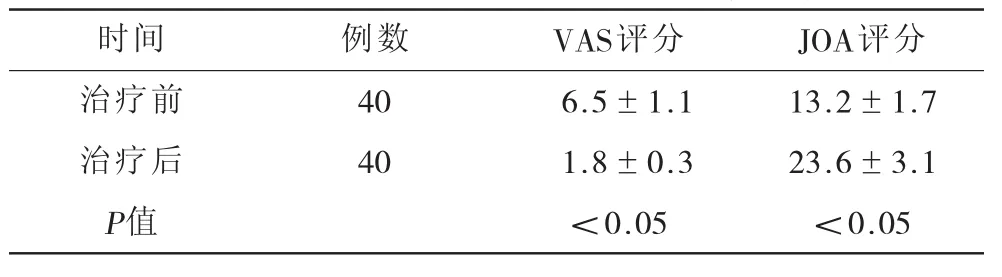

2.2 治疗前后VAS、JOA评分情况比较 治疗后患者VAS评分明显下降,JOA评分明显提升,与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

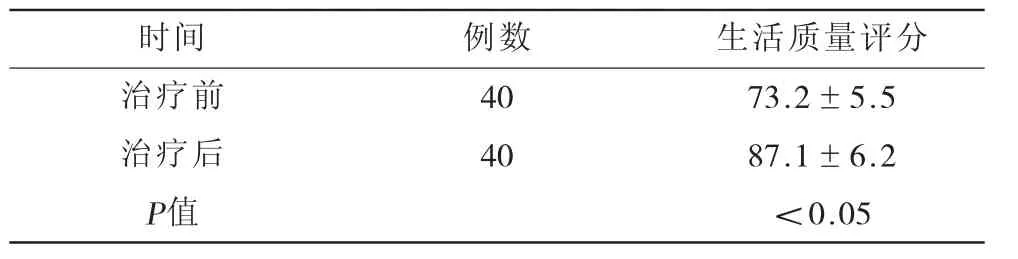

2.3 治疗前后患者生活质量评分比较 治疗后患者生活质量评分较治疗前明显提升,与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05,表3)。

表1 治疗前后腰腿功能恢复情况比较[n(%)]

表2 治疗前后VAS、JOA评分情况比较(±s) 单位:分

表2 治疗前后VAS、JOA评分情况比较(±s) 单位:分

时间 例数 VAS评分 JOA评分治疗前 40 6.5±1.1 13.2±1.7治疗后 40 1.8±0.3 23.6±3.1 P值 <0.05 <0.05

表3 治疗前后患者生活质量评分比较(±s) 单位:分

表3 治疗前后患者生活质量评分比较(±s) 单位:分

时间 例数 生活质量评分治疗前 40 73.2±5.5治疗后 40 87.1±6.2 P值 <0.05

3 讨论

腰椎间盘突出症是由于椎间盘变性、纤维环破裂、髓核突出等因素引起的一种综合征,临床症状主要表现为腰痛,部分患者伴有下肢放射性疼痛、行动不便以及间歇性腰肌痉挛等[5-6]。近年来,随着人们生活方式的改变和生活压力的增加,腰椎间盘突出症疾病的发生率日益升高,其临床治疗受到广泛关注。

针刺能改善腰部微循环状态,调节毛细血管的通透性,改善组织的缺血缺氧状态;针灸的温热使气血得热而行,缓解腰肌痉挛,松解局部软组织粘连,纠正椎间关节紊乱等,从而恢复腰椎正常的解剖关系和生物力学的平衡[7]。

推拿手法可降低患者的椎间盘内部压力,促进突出物回纳,有助于减轻病变位置对神经根的压迫,调整神经根管的容积,促使患者的上下关节突有效松动。推拿过程中,手法的运用可以加快患者局部血液流动速度,分散和减轻痛感,改善肌肉痉挛状态。此外,手法能起到通经活络、松解神经根粘连的作用,可以有效调整椎间结构及小关节位置,矫正腰椎曲度,平衡双侧软组织,降低压迫对神经根形成的刺激,促进炎症消除,利于水肿吸收[8]。

腰椎间盘突出症属祖国医学“腰痛”“腰腿痛”范畴,引起腰痛的原因为寒、风、热、湿,使腰部气血运行不畅,风寒湿邪由肌腠经络着于腰部,导致腰部经脉受阻,气血运行不畅而致[9-10]。拔罐配合针刺共奏祛寒除湿温通经络的功效,有助于将身体里的湿气、寒气,通过皮肤组织渗透出来,从而发挥排除邪气的作用,达到减轻疼痛、缓解症状的目的。

本研究结果提示,治疗前40例患者中腰腿功能达到优级的为0例,差级31例(77.5%),治疗后腰腿功能达到优级的为29例(72.5%),差级1例(2.5%),治疗前后比较,差异有统计学意义,P<0.05;治疗后患者VAS评分明显下降,JOA评分明显提升,与治疗前比较,差异有统计学意义,P<0.05;治疗后患者生活质量评分较治疗前明显提升,与治疗前比较,差异有统计学意义,P<0.05。这说明,针刺、手法配合拔罐等综合康复理疗方法治疗腰椎间盘突出症可以提高治疗效果,效缓疼痛,减轻肌肉痉挛,治疗效果确切。

[1]魏丹.康复护理结合针灸理疗腰椎间盘突出症临床效果观察[J].中国当代医药,2013,20(14):191-192.

[2]靳辉.针灸结合推拿治疗恢复期腰椎间盘突出症临床观察[J].安徽医学,2011,14(9):65-69.

[3]李敏.腰椎间盘突出症的疼痛特点及康复护理[J].中国现代药物应用,2010,11(14):174-176.

[4]邹树红,王升英,张彦妹.康复护理干预对腰椎间盘突出症患者生存质量的影响[J].中国临床医生,2011,39(4):47-49.

[5]郑兆俭,夏盈盈,陈挺雪,等.穴位贴敷治疗腰椎间盘突出症疗效观察[J].上海针灸杂志,2011,30(4):246-247.

[6]韦克鲁,黄承军.三步调衡手法治疗退行性腰椎滑脱症的疗效[J].广东医学,2012,33(18):2758-2760.

[7]向伟明,丁思明,唐吉莲,等.针灸治疗腰椎间盘突出性疼痛疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2012,21(31):3466-3467.

[8]陈新晓,陈良玺.中医骨伤手法结合独活寄生汤加减治疗腰椎间盘突出症46例疗效观察[J].内蒙古中医药,2014,33(26):49-50.

[9]滕朝峰.中医骨伤手法配合独活寄生汤加减治疗腰椎间盘突出症临床研究[J].亚太传统医药,2016,12(4):113-114.

1005-619X(2017)11-1155-03

10.13517/j.cnki.ccm.2017.11.012

2017-07-13)