山西某高速公路软基稳定性分析及处理

2017-10-29王学军

王学军

(山西省交通规划勘察设计院,山西 太原 030012)

0 引言

京昆与青兰国家高速公路山西境临汾联络线起点位于洪洞县曲亭镇薄村西南,接祁临高速公路临汾市北环段,通过临汾市北环段和长临高速公路相接,路线经范村、北周壁村、南秦村,在三阳堡村跨霍侯一级公路,然后经南伏牛村、北伏牛村,至终点大运高速公路的明姜互通。拟建项目全长16.740 km,均在洪洞县境内,途径曲亭镇、大槐树镇、广胜寺镇、明姜镇4镇,共计12个村。

软土及软弱地基主要分布于K8+900—K11+385、K12+100—K14+800、K15+500—K15+900三段,全长5585 m。其中包含桥梁3座(磨河1号大桥、2号中桥及明姜高架桥),长3013 m,其余为路基段落,长2572 m。K8+900—K11+385段软基的形成受K9+800左100 m、K10+200左200 m两处泉水及磨河地表水影响,K12+100—K14+800段受磨河地表水影响,K15+500—K15+900系受藕池周期性放水影响。

1 项目区自然条件[2]

1.1 地形地貌

本项目地貌单元通过按其成因和物质组成,划分为由冲积(倾斜)平原区、河谷平原区的两个次一级的地貌单元,同时也为平原区(见图1)。项目位于临汾断陷盆地北部,最低点在磨河河谷,海拔为463 m;最高点在K3+600处,海拔为525 m,相对高差为62 m。

图1 平原区

1.2 地层岩性

全线结合其工程地质调绘和钻探,项目区地层主要由冲积、冲洪积物Q4(新生界第四系全新统)、Q3(上更新统)、Q2(中更新统)构成。

1.3 软基工况

软基段落地下水平均埋深1~3.0 m,最大埋深6~7.0 m,在地下水长期对土体的浸泡下,土质湿软松散,第四系晚更新世上Q3(更新统)、Q4(全新统)地层时代河流相冲积物构成。以低液限黏土(粉土、粉质黏土)为主的地层岩性,夹薄层粉细砂及卵砾石层。可塑-流塑状态的黏性土,具有承载力较低、含水量较高、抗剪强度低、压缩性较高等特点。项目详勘阶段,针对3段软基进行了专项勘察,根据勘察成果,主要地层及岩土参数如下:

a)第一层为硬壳层。层厚1.4~3.6 m,由第四系上更新统(Q3)冲积物构成,粉土(低液限黏土)、粉质黏土(低液限黏土)的岩性。粉土(低液限黏土),黄褐色,结构为中密-稍密,状态为稍湿,约17.5%~17.6%的含水量,承载允许力值135~180 kPa;粉质黏土(低液限黏土),褐黄色,硬塑-可塑状态,含水量19.0%~23.7%,承载力允许值135~180 kPa。

b)第二层为软弱层。层厚3.4~17.5 m,由第四系上更新统(Q3)冲积物及中更新统(Q2)冲洪积物构成,为夹薄层粉细砂的粉土、粉质黏土(低液限黏土)岩性。粉土(低液限黏土),黄褐色,结构为中密,约23.4%~25.3%的含水量,130~150 kPa的承载力允许值;粉质黏土(低液限黏土),23.5%~28.8%的含水量,承载力允许值135~180 kPa,状态为可塑-软塑,黄褐色。

c)第三层承载力相对较高,揭示厚度5.0~12.5 m,由第四系上更新统(Q3)冲积物及中更新统(Q2)冲洪积物构成,岩性为低液限黏土(粉质黏土),局部夹高液限黏土,浅褐红、褐黄色,可塑状态,含水量23.6%~24.9%,承载力允许值200~270 kPa。

特别在春融期或雨季,全线除K1+300—K3+600段以外,其他段落均排水不畅,地下水位升高,最终形成软弱地基(见图2)。

图2 涵洞地基

2 项目工况

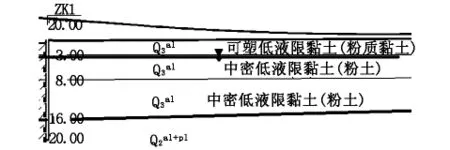

本文选取K9+200为典型断面,地层剖面见图3。

图3 地层典型剖面

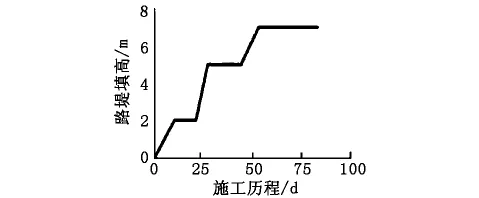

本处采用设计碎石桩复合地基法对填方软土地基路段进行加固。碎石桩桩径0.35 m,桩间距1.5 m,梅花型布置(见图4),桩长8 m。碎石桩对地基加固完成后至路基填筑施工前的时间段,为监测工作准备期,主要内容为埋设监测元件等。在开始填筑路堤后,通过不间断跟踪监测地基土孔隙水压力值、复合地基桩间土与桩顶压力值及他们的位移值(水平向)。结合实际情况(此工程现场试验段的),再次选取监测断面K9+200,依据填方路基施工进展情况,通过模拟、分析,拟合堆载路堤0~100 d的工况。路堤应通过模拟分级填筑的方式分析,路基填筑历程如图5所示。

图4 桩位平面布置(单位:cm)

图5 堆载(路基填筑)历程

3 项目计算及分析

结合本项目试验段实际工程情况,采用路堤9.2 m设计填高为监测断面,26 m宽路基顶面,同时边坡坡率形式为0~8 m对应1∶1.5,8 m以下对应1∶1.75[3]。在此结合软件midas的平台,通过三角形单元划分网格提高精度。固定边界两侧水平线及模型底部边界的竖向和水平向,有限元的模型建立见图6。

图6 碎石桩数值模型

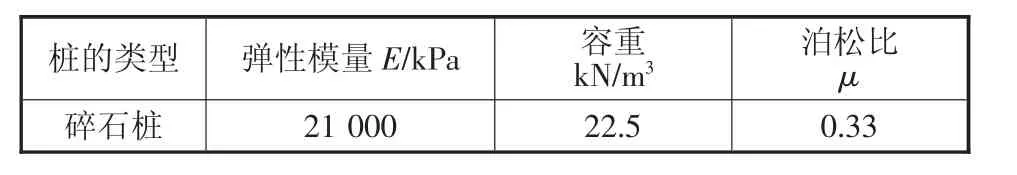

建立的有限元模型,从上部开始地基土层依次是:①路堤,②碎石垫层,③全新统Q4al+pl,④上更新统Q3,⑤中更新统Q2。通过采用Mohr-Coulomb模型的本构关系对路堤填土及各土层进行模拟。根据勘察资料中所提供的试验成果,本项目所有涉及到的岩土材料在本次模拟分析中,各自计算参数见表1,桩体参数见表2。

表1 路堤、地基土体的相关物理力学参数

表2 桩的参数表

通过模型计算,各工况对应关键点处受力及位移情况为:

a)受力 随着时间的推移,桩顶处受力与桩间土受力均线型增大,且桩顶受力增幅较大。

b)位移 桩顶因侧向挤出水平位移最大,弹性区域水平位移逐渐减小趋于零,塑性潜在滑动破坏面处位移介于零与桩顶位移之间。

图7 桩顶位置土压力-时间曲线

图8 桩间土位置土压力-时间曲线

图9 路堤水平位移-深度曲线

计算分析结果见图7~图9,获得了路堤随填筑过程中有限元计算值变化趋势与路堤有关实测值(包括桩间土压力及碎石桩中央桩顶压力)。我们可以看出在桩顶和桩间土位置,实测结果与有限元计算值的数值大小和变化规律吻合的较好,可以说明此次有限元模型能较好反映其受力情况。

通过分析及对比数值计算结果与实测值的差异,本次有限元模型较好地模拟了软基高填路堤在分层碾压回填中受力的变化规律,以后类似工程可以先借鉴数值模拟研究的成果。

4 软基处置方案分析

通过有限元数值模拟分析,先期沉降量随着竖向增强体(位于复合地基中)刚度增大而减小。但是复合地基中的增强体刚度不能一味地增大下去,达到一定值时对沉降减低效果就不再明显了。在其指导下,依托工程采用的桩径0.35 m,桩间距1.5 m,梅花型布置,桩长8 m方案有效减少了工后沉降,达到了预期处治效果。

5 结论

本文结合高速公路工程,通过采用数值模拟的分析方法,对汾河平原区软基处理方案进行了数值模拟,施工期间通过对路堤变形进行实测,实测结果与模型模拟结果较为吻合。从而肯定了京昆与青兰国家高速公路山西境临汾联络线相应段落软弱地基处治方案:碎石桩桩径0.35 m,桩间距1.5 m,梅花型布置,桩长8 m的合理性。由此可见,有限元数值模拟分析可以作为软基处理方案制定时的参考依据。本项目也可为以后类似的工程提供数值模拟及实践经验,作为制定方案的参考依据。