基于核心素养发展的教学微设计

——以“多普勒效应”为例

2017-10-24应发宝

应发宝

(北京市中关村中学,北京 100086)

基于核心素养发展的教学微设计

——以“多普勒效应”为例

应发宝

(北京市中关村中学,北京 100086)

教学微设计就是将理论性强的、逻辑严谨的、知识系统化的教学内容解构为一个一个特定微主题的教学碎片,具有目标单纯、内容精简、主题突出、指向(包括资源设计指向、教学活动指向等)明确的特点.其设计内容可以是围绕某个教学主题、某个课程目标或某项学科素养而展开的.教学微设计多样化可以方便教师重构教材、重组教学,从追求发现“把一切事物教给一切人们的全部(或统一)艺术”的大教学论转向追求建立“把不同的内容教给不同的人的多样化的科学理论”的微教学论(即因材施教,因学而设).

在“多普勒效应”这节课中,通过教学微设计可以很好地培养学生多项学科素养:形成经典物理的运动观念;建构理想模型的意识和能力;能正确运用科学思维方法,从定性与定量两个方面进行科学推理、找出规律、形成结论,并能解释自然现象和解决实际问题;形成科学探究意识,能在学习和日常生活中发现问题、提出合理猜测与假设,能准确表达、评估和反思探究过程与结果;能正确认识科学本质,理解科学·技术·社会·环境的关系等等.

1 定性实验探究微设计

在科学探究中离不开实验.物理实验不仅是高中物理课程的一项教学内容,它同时也是一个重要目标.高中《物理课程标准》把 “科学探究及物理实验能力要求” 跟 “共同必修模块”、“选修模块”一起,作为《物理课程标准》中 “内容标准” 的三个一级主题,可见物理实验在新课程中的重要地位.物理实验所扮演的角色远远不是解决物理问题的手段和工具,它同时体现了重要的科学观念.任何科学的结论都必须经过实验的考验,实验是检验理论的最终标准.实验教学更是发展学生物理核心素养的有效途径.因此,本课可从多普勒效应的现象、原理、应用等方面全面发掘实验潜力,让学生听得见、看得到、做得真.

1.1 听得见的现象

(1) 旋转演示法.将蜂鸣器及电池盒系在细绳一端,学生手持细绳另一端过头顶做圆周旋转或将其固定在向心力演示仪上快速旋转(相对安全),让学生注意听音调的变化,如图1(a).

图1

(2) 平动演示法.音叉发音频率为f发=4000 Hz,手持被敲音叉快速(约1 m/s)推出、快速缩回,反复靠近、远离学生.只要声音持续,学生将听到音调约在4012~3988 Hz之间变化,非常明显.(声源的速率vS=1 m/s,声波的速度vP=340 m/s.音叉靠近时,学生接受到的频率约为f收=4012 Hz,增加1/340=0.3%;音叉远离时,学生接受到的频率约为f收=3988 Hz,减少1/340=0.3%),如图1(b).

1.2 看得到的原理

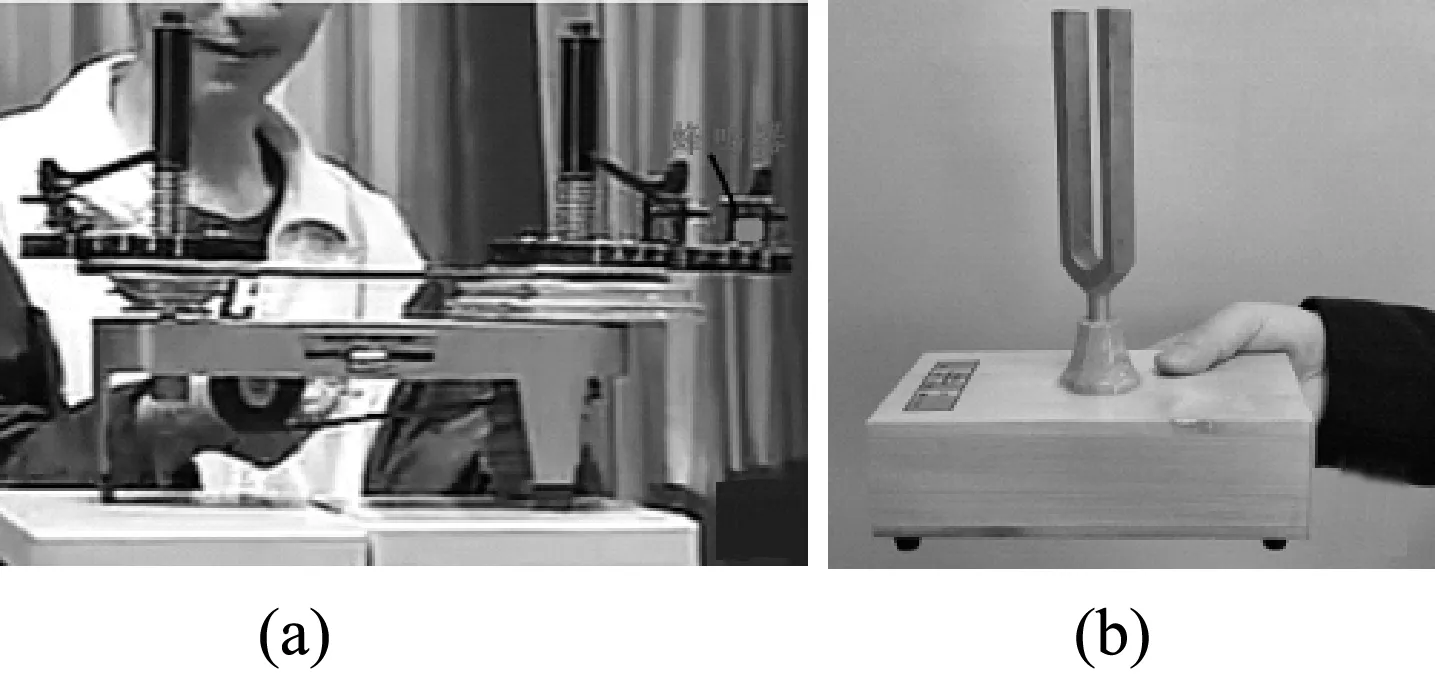

图2

通过实验观察,感知物理现象.

(1) 发波水槽实验(如图2波源移动).

观察波源移动的正前方和正后方的波面疏密变化.方法①: 在水槽上方横放一水平轨道,让振源在水平轨道上匀速滑动(观察者不动),保证振针在水中的深度.方法②: 采用水循环来实现介质相对波源移动,等效于波源相对观察者移动.调节振源与频闪光源的频率,使波源的振动频率与频闪光源频率相同,基于频闪原理,可观察到稳定不动的水波.观察者感受到在波源移动的正前方波长短,正后方波长长.

(2) 真人模拟实验(数鸭子).

每位男生代表波面,间距为一手臂长,即波长;最左边男生后面为波源;最右边男生(第一个波面)与女生观察者在同一细绳水平线上;男生运动速度代表波速,女生运动速度代表观察者运动速度.利用均匀数数0~5为一运动计时单位.通过女生身边的“过人频率”类比观察者接收频率;在波源不动的前提下,通过出发点(细绳水平线)的“出人频率”类比波源频率;通过收集单位时间内波源“出人频率”与观察者接收到的“过人频率”的具体数据,让学生得到观察者接收频率与波源频率关系的结论.

如图3a、b,波源不动,观察者靠近波源,波源“出人频率”为4,观察者接收到的“过人频率”为6.如图3c,波源不动,观察者远离波源,波源“出人频率”为4,观察者接收到的“过人频率”为2.如图3d,观察者不动,波源远离观察者,则男生代表波面的间距改为一臂半长,如图观察者接收到的“过人频率”为3.如图3e,观察者不动,波源靠近观察者,则男生代表波面的间距改为半臂长,如图观察者接收到的“过人频率”为6.注意,只要波源运动,通过出发点(细绳水平线)的“出人频率”就不能再类比波源的频率,波源的频率恒定为图3b中的“出人频率”,即为4.

图3

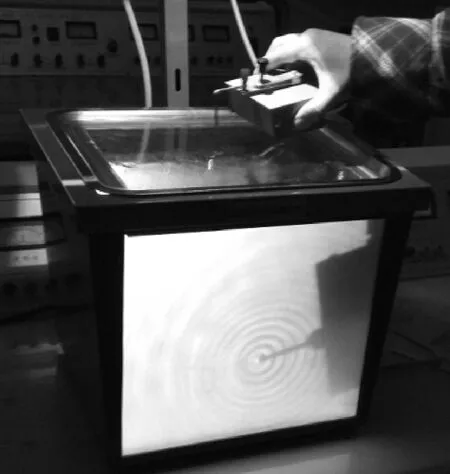

(3) 探究实验检验.

图4

如图4,把蜂鸣器与钥匙环捆绑固定,将约6 m长的细电线穿过钥匙环,将细电线一端低置于地面上,另一端请身高最高的学生举过头顶,让蜂鸣器由高向低快速下滑.学生用智能手机下载频率器、教师用DIS声音传感器共同监测接收到的频率数据变化.师生明显看到蜂鸣器靠近时音调变高,远离时音调变低.(此时课堂气氛更趋活跃)

1.3 做得真的应用

多普勒效应是波动过程共有的特征,不仅机械波,电磁波和光波也会发生多普勒效应.因此,多普勒效应在交通、医学、卫星、天文,甚至战争等各个领域中都有应用.

(1) 交通应用:多普勒测(流)速.

探究问题:同学们能不能给交警设计一套测量汽车速度的方案呢?

学生提出各种方案,通过交流,最终认为由交警同时拿着波源和接收装置,通过反射波频率的变化来测量汽车速度的方案为好.

实验检测:运用多普勒测速仪测量学生移动的速度,实物投影显示测速仪上的具体示数.(学生满怀喜悦参与、观察实验,此时课堂教学气氛再次达到高潮.)

(2) 天文应用:光谱红移.

图5

学生演示(如图5):学生的头代表主星,网球代表行星.行星受到主星的引力作用而环绕主星,主星也会受到行星的引力作用而不定摇摆(也就是学生的头会摇摆).

在地球上通过望远镜观察,即使你看不到行星,也能看到主星的摆动.这虽然很难直接观察到,但可以看到星光的光谱频移.主星摆动向你靠近时,辐射到地球的光波被压缩;主星摆动向你远离时,辐射到地球的光波被拉伸.人类的眼睛看到的是颜色的变化,你就会发现光波压缩偏蓝(蓝移)、拉伸偏红(红移).在望远镜中能观测到这种光波颜色的变化,这种效果就是光波的多普勒效应.由此我们可以测出某一星球(恒星)相对于我们地球的径向速度.大部分恒星的光谱(由恒星大气中的原子和分子产生)中都有一条来自钙元素的谱线——钙K线,在实验室精测λ=3933.664Å;我们的天文学家曾在观测恒星天兔座δ的红移量时,测得由它大气中的钙元素产生的λ测=λ+1.298Å,存在红移,这意味着它与地球正在相互远离.恒星光谱的红移现象为宇宙大爆炸理论提供了有力的证据.

评价探究活动:上述模拟及探究活动有没有觉得不够严密?不够科学?是否有定量的科学推理?

2 半定量理论探究微设计

赵凯华教授指出:“当一位成熟的物理学家进行探索性的科学研究时,常常从定性的或半定量的方法入手.他们通过定性的思考或半定量的实验,力求先对问题的性质、解的概貌取得一个总体的估计和理解.否则一下子陷入细枝末节的探讨,往往会一叶障目,只见树木,不见森林.”——这就是定性与半定量的研究方法.如果在一个简单的定性分析中已看到成功的希望,则可以着手进行更深入更精确的高度定量研究.

2.1 波源与观察者相对介质静止,两频率的关系

设波源在介质中的波长(相邻波面的间距)为λ,声波相对介质或观察者的传播速度为v(λ=vT=v/f).在时间t内,声波相对观察者传播距离为vt,观察者接收到的完全波的个数(波相对观察者)为N=vt/λ;观察者接收频率为f收=N/t=v/λ=f源.这时并没有发生多普勒效应.

2.2 波源相对介质不动,观察者朝波源运动(同一直线)

在时间t内,声波相对观察者传播距离为(v+vR)t,观察者接收到的完全波的个数为N=(v+vR)t/λ;观察者接收频率为f收=N/t=v/λ=(v+vR)f源/v.

2.3 波源相对介质不动,观察者远离波源运动(同一直线)

在时间t内,声波相对观察者传播距离为(v-vR)t,观察者接收到的完全波的个数为N=(v-vR)t/λ;观察者接收频率为f收=N/t=v/λ=(v-vR)f源/v.

师生总结:只要波源及介质不动,声波相对介质的波长(相邻波面的间距)λ、传播速度v就不变.观察者运动,使声波相对观察者传播速度(距离)发生了变化.

2.4 观察者相对介质不动,波源靠近观察者运动(同一直线)

波源相对介质的波长(相邻波面的间距)为λ′=λ-vST,声波相对介质(观察者)传播速度均为v.在时间t内,声波相对观察者传播距离为vt,观察者接收到的完全波的个数为N=vt/λ′=vt/(λ-vST);观察者接收频率为f收=N/t=v/(λ-vST)=vf源/(v-vS).

2.5 观察者相对介质不动,波源远离观察者运动(同一直线)

波源相对介质的波长(相邻波面的间距)为λ′=λ+vST,声波相对介质(观察者)传播速度均为v.在时间t内,声波相对观察者传播距离为vt,观察者接收到的完全波的个数为N=vt/λ′=vt/(λ+vST);观察者接收频率为f收=N/t=v/(λ+vST)=vf源/(v+vS).

评价探究活动:上述半定量推理过程是否全面?是否还有两者都运动的情况?能否将上述各种情形进行整体高度统摄?

3 高度定量探究微设计

在物理教学中,运用定性、半定量与高度定量研究方法分析物理现象和实际问题有利于培养学生分析与解决实际问题的能力,增强科学洞察力与判断力,激发他们的求知欲与创新精神,提高其科学素养.

要想对一个问题进行高度统摄探究,就要先对问题居高临下,统观全局,从整体上做定性思考,才有可能抓住问题的本质.美国数学家斯蒂恩说:“如果将一个问题转化为一个图形,就从整体上把握了问题的实质,从而创造性思索问题的解法.”因此,我们要通过物理图像,形成物理表象.

问题:从运动学的角度看,声波的传播和观察者的运动之间具有两物体运动的相遇特征.由此,能否灵活应用解决追及相遇问题的方法来迁移解决多普勒效应现象?

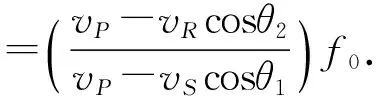

图6

如图6,声源S和观察者A都沿x轴正方向运动,相对于地面的速度分别为vS和vR,空气中声音传播的速率为vP,设vS 学生讨论,运用逻辑思维高度归纳出波源与观察者各种运动时的情况:矢量vS、vR、vP,与规定正方向同向为正,与规定正方向反向为负,如图6所示.由图6知, ab=(vP-vS)T0=(vP-vR)T收, 评价探究活动:定性或半定量是一种战略性的研究方法.它能以较小的代价得到事半功倍的效果.物理学家在进行探索性实验研究中,往往都是从定性或半定量实验入手的.同时,物理学又是一门高度定量化的学科,许多物理问题都离不开测量,有些还需要十分精确的测量.定性或半定量研究相当于粗调,高度定量研究相当于微调,分析解决实际问题总应是先粗调后微调的. 范围是什么? 学生讨论并交流:只有当三者同线匀速运动且vP>vS、vP>vR时,f收为正,才产生多普勒效应.(教师强调物理现象与规律的相对性) 追问:如果当观察者远离速率vR→波速vP时,接收到的频率是多少?如果当波源靠近速率vS→波速vP时,接收到的频率又是多少? 学生讨论并交流:前者是f→0;后者是f→∞,早已超过人耳能听见的范围,此时多普勒效应则失去了物理意义. 图7 教师介绍:如今随着科技的发展,波源运动的速度vS>波速vP是必然的,如超音速飞机.这样必会使波面挤压在一起形成音障(如图7马赫锥).这时气动阻力剧增,飞机要突破音障就需要发动机有更大的推力.当飞机突破音障时还会产生冲击波所引起的巨大响声(音爆). (教师强调量变与质变的辩证统一性) 评价探究活动:一个物理变化过程总是从量的渐变引起质的突变.渐变向突变的转化,往往是在事物达到某种极端的状态之后出现的,事物达到高峰就会向对立面转化.突变向渐变的转化往往是在事物发生突变后,在新质的规定下,出现平稳的变化状态,这是一切物理过程所遵循的基本法则.在物理学习中,我们必须运用这一法则,去剖析物理过程的实质,从而促进辩证思维能力的发展. 综上所述,教学微设计是一种目标精微、主题明确、内容短小的有效备课方式,可以促使我们通过具体而微的教学实践去发展学生的学科核心素养及能力. 2017-04-12) 本文系北京市海淀区十二五重点关注课题“中学物理自制教(学)具生活化的策略研究”(编号:HDGH2015039)部分研究成果.

4 辩证思维探究微设计