基于目的论的高职院校实用英语汉译教学研究

2017-10-23李霁

李 霁

(无锡城市职业技术学院 江苏无锡 214153)

基于目的论的高职院校实用英语汉译教学研究

李 霁

(无锡城市职业技术学院 江苏无锡 214153)

高职院校英语教育中的实用英语教学旨在培养学生的英语技能,所采用的必不可少的汉译教学手段直接影响着学生的实用英语学习质量。基于翻译目的论,汉译教学应与学生的客观实际或特定语境相匹配,以与之对应的多元化翻译结果为支撑,以系统化的翻译内容为蓝本,以师生之间的合作互动为手段。

目的论; 汉译教学; 多元化; 系统化

0 引言

随着经济的发展和社会的需要,高职院校英语教育已经逐步确立了以实用英语为主体的教育模式。实用英语教育有别于本科院校的英语教育,其教育目的和教学目标不是促成学生对英语语言本体的理解,而是突出英语实用能力的培养。

我国的英语汉译研究多集中于具体语言范畴或特定句式的汉译方法及指导思想研究。譬如,许渊冲的新世纪新译论提出文学翻译的标准,强调进行翻译时表达句式的选择[1];石高玉的翻译过程论从语言转换、文化内涵翻译、译者的心理活动探讨翻译过程以及可能出现的问题[2];周领顺在其理论中强调文化信息的传递是翻译的首要任务[3]。此外,相关学者也对特定英语语言范畴,如俚语、习语翻译的方法以及英语特定句式翻译进行了有针对性的研究。而汉译教学研究多集中在高校本科以上的学生层面。相比之下,实用英语教学的汉译研究则很少,而面向高职学生的汉译教学研究尚属空白,这使得该领域有较大的研究空间。在此背景下,本文以高职学生的实用英语教学为研究对象进行开拓性研究尝试。研究认为,在实用英语具体的教学过程中,对语言内容的汉语解释是必不可少的,而在解释的手段中,汉语翻译以及翻译教学的质量直接影响着学生的实用英语学习质量,并进而影响英语语言能力的培养。因此,实用英语汉译教学的标准、尺度和具体的教学手段必须本着实用英语的教学目标与学生客观的接受过程和接受状况予以理性的确定,即,要有明确并系统的目的性。因此,本文将从翻译目的论的角度探讨教学的指导思想和方法,力图改善学生英语的认知状况,减少语言失语现象,提高英语使用技能。

1 翻译目的论

20世纪70年代,德国研究人员赖斯首次提出“目的”的概念,从此,翻译目的论经发展后成为功能语言学派的成熟理论。发展过程历经了3个阶段,即,目的意识的形成→目的论的提出→目的论的完善。

在第一阶段中,赖斯提出了“不等值”观点,即在翻译的过程中,由于语境的限制,信息绝对等值传递和接受是不可能实现的。这使得翻译从早先原文与译本僵化的对等中解放了出来,使翻译的功能得以突出,也使翻译的目的成为翻译过程首要考虑的问题,从而形成了翻译目的论的雏形和理论基础。在第二阶段中,弗米尔作为相关理论的集大成者,首次正式提出了目的论理论,把翻译彻底从以原文为中心的指导思想中解脱了出来。目的论强调翻译应是以特定的目的为导向,为特定的接受者进行具有鲜明目的特色的翻译。这一理论使翻译行为彻底从单一的文本翻译中解放了出来,具有了前所未有的、清晰的目的性。在第三阶段中,诺德阐述了翻译所需考虑的内外因素以及如何在尊重原文的基础上制订与原文文本目的相吻合的翻译策略,提出“功能加忠诚”的翻译指导原则,从而完善了翻译目的论。翻译目的论强调,翻译行为要本着目的法则来进行。换言之,翻译内容的接受者应与译者进行合作,要根据自身的客观实际和对翻译内容进行理解的特定目的与译者进行沟通,明确翻译要求,译者要在明了接受者的客观实际和这些要求的前提下,以合适的方式进行翻译;在不同的翻译过程中,即使翻译内容相同,翻译目的也存在动态变化。诺德强调语言翻译行为的复杂性决定了不同语境下的翻译要有明确的适合特定语境的目的[4]。因此,在翻译目的论的指导下,译者在翻译过程中要根据特定的、不同的翻译目的,施以相应的翻译手段和翻译策略,产生有针对性的翻译结果。

2 实用英语汉译教学存在的问题

本研究基于对四所高职院校实用英语课程教学的细致观察,从翻译目的论的视角对汉译方法进行了总结和评估,认为实用英语汉译教学存在的问题如下:

1)翻译过程的单向化。翻译过程的单向化表现为在教学中翻译策略和翻译手段完全由教师选择和决定,翻译内容的进行和发展由教师主导。在这种单向化的教学模式中,翻译信息会在输入过程中几乎不受阻碍地进入学生思维,即使偶有师生之间的教学互动,学生的反应也完全受教师确定好的方向和方式所引导,这样所产生的翻译结果势必最终与教师所希望的一致。翻译过程的单向化有利于课堂教学的顺利进行。但是在另一方面,不同学生对翻译解释的理解程度和理解需求不尽相同,这势必造成教师所提供的翻译解释与不同学生的理解存在差距,所以,这种单向式的翻译教学不会产生最佳教学效果。因此,学生成功的理解和融会贯通需要师生之间有针对性的互动,即翻译过程的双向化。在互动中,教师会逐步理解不同学生的理解需求和理解层次,从而改变翻译信息传递的方式和内容,使之匹配学生的理解需求和理解层次;反过来,学生也会在互动中,通过与教师的交流,不断缩短自身理解层次与教师所提供的翻译内容和方式之间的差距,进而达到两者的统一。

2)翻译结果的单一化。成功的翻译要适合于翻译接受者的理解需求和理解层次,要服从于具体语境的需要,要根据特定的目的进行翻译内容的编排。如例1。

例1:Knowing yourself is the beginning of all wisdom.

翻译结果:智慧源于自知。翻译结果精炼直白,而且不失文学性和艺术性。由于翻译结果的句式发生了变化,而且单词“beginning”存在含义引申,即,由“开始”直接翻译为“源”,因此,此句的翻译结果作为唯一的教学内容与英语水平相对较低的学生理解层次存在差距。相比而言,句式相符,但文辞拖沓,字句浅白的翻译结果反而更适合这类学生。例如:了解你自己,就开始有智慧了。对于水平更高并拥有更高学习需求的学生而言,文辞更为精炼,更具汉语语言色彩的翻译显然与他们的水平和需求合拍,并能产生更好的教学效果。例如:自知启智。因此,实用英语汉译教学中,单一的翻译内容忽略了理论和实际间的差距,割裂了教学目的和教学过程的关系。只有多元化的翻译结果才能与不同学生实际相匹配,激发具有不同需求的学生的学习动力和兴趣。

3)翻译内容的标准化。标准化是我国各级教育多年以来形成的传统,它明确了教学内容正确性和非正确性的尺度,使教学具备了很清晰的目标,它有利于教学的顺利进行。但是,就翻译而言,翻译内容往往由于语境和翻译目的的不同而表现出多元化。所以,实用英语汉译教学中,翻译内容的标准化会使得翻译教学进入僵化的境界。在标准化的作用下,一方面,教师的“教”由于受制于标准的翻译方法和翻译模式,使得教师不得不在主观上放弃和牺牲与翻译内容有关的且同样合理的其他方法与模式,而这些翻译方法与模式往往正是能够建设性地并极具功能性地引导学生提高理解层次的教学内容;另一方面,学生的“学”由于受制于自身的理解层次和与标准化翻译结果之间距离的束缚,使得学生很难通过标准化的翻译内容以及翻译模式所做的相关解释提高自身实用英语水平。因此,实用英语汉译教学中,翻译结果应当根据具体的翻译目的将标准化代之以多种合理翻译内容并存的系统化。

综上所述,根据翻译目的论,翻译,尤其是汉译,不能仅考虑文本本身而无视其他的内外因素,如语境、翻译接受者、语篇类型等,否则就会违背翻译的目的法则,从而使翻译效能大打折扣。同理,汉译教学也应以翻译目的论为基础,充分考虑教学对象的实际,否则就会造成教学者、教学内容和学习者的脱节。高职学生的学术水平层次原本就与教学内容存在较大的差距,学习者之间参差不齐的程度也比较高。因此,在高职院校实用英语教学中以翻译目的论为指导尤为重要。

3 目的论视角下的实用英语汉译教学研究

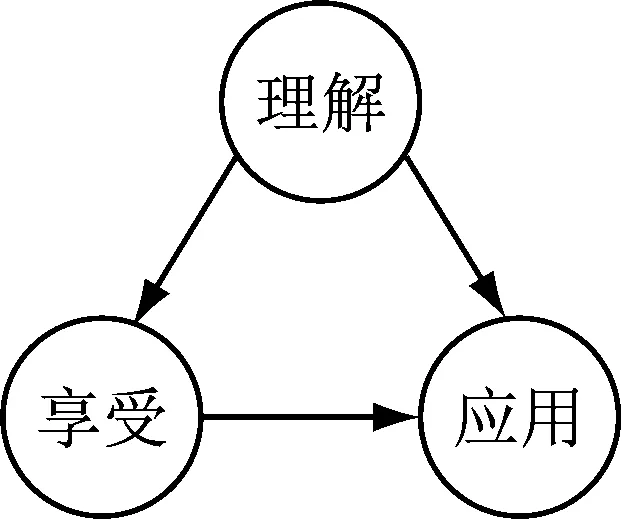

1)实用英语汉译教学原则和方式探讨。根据以上论述,在目的论的引导下,实用英语汉译教学必须要考虑不同层次学生的理解实际,必须根据特定的语境给予合适的翻译结果,并根据语境的变化动态地改变同一内容的翻译结果,在特定目的指引下来开展具体的教学,翻译内容和方法要与客观实际相匹配。简而言之,实用英语汉译教学的原则就是要在教学过程中以师生的互动为基础,实现翻译结果的多元化和翻译内容的系统化。根据功能语言学的相关理论,在实用英语汉译教学过程中,学生的接受过程历经三个环节,如图1。

图1 学生接受过程

在学生的接受过程中,学生首先经历理解环节。在这一环节中,学生要基于自身的理解目的和理解层次(A)对教师所提供的翻译内容(B)进行理解,A和B之间的匹配程度与下一环节——学生的享受程度呈正相关,如果A、B两者完全吻合,学生在理解翻译内容时将获得最高的享受程度。这种享受是学生成功接收翻译信息输入的最大保证,也是学生利用所接收到的翻译信息进入下一个环节——应用环节的前提。在享受环节中,学生将最大化地对翻译信息进行融会贯通。应用环节是翻译信息输出的重要环节,即学生利用所接收到的翻译信息增进自身的理解,进而将所接触到的英语知识上升为自身的语言能力并在实践中使用,而这种应用又会进一步地促进语言知识的理解。

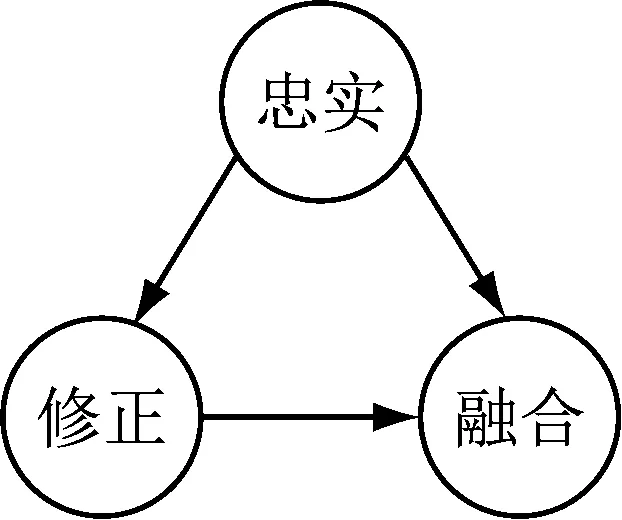

学生的接受过程就是实用英语汉译教学的客观实际,因此,教师的传授过程应基于此实际来展开,如图2。

图2 教师传授过程

教师传授过程的第一个环节——忠实包含两个含义:一是忠实于客观实际,即有明确的目的性;二是忠实于翻译内容的原文。这就要求教师在进行汉译教学时,要充分考虑学生实际和语境实际,直接提供中肯的、没有太多引申含义的翻译结果或引导学生共同朝着合适的翻译结果而努力。翻译结果要力求系统化和多元化,这样的翻译结果也为下一环节的修正提供了条件。修正环节并非仅仅对多种翻译结果进行修正,在由“忠实”向“修正”过渡的过程中,教师也获得了新的机会进一步地认识学生实际和语境实际,从而对教学开始时的认识进行修正,翻译结果也从直白的“忠实”向“美文”发展,即翻译结果中更加注重修辞、汉语特色和文学艺术色彩。修正的目的就是使学生在接收过程中达到最大化的“享受”。此后,在修正成功的基础上,教师应带领学生出于应用的目的走向更高层次的环节——融合。融合将使学生进一步地理解并认识多元化、系统化的翻译结果所适合的客观实际,从而保证学生语言能力的实质提升。

2)实用英语汉译教学实例分析。实用英语汉译教学应切忌以上谈及的“单向化”“单一化”和“标准化”,因此,应注重师生的互动、翻译结果的多元化和翻译内容的系统化。在这个既定原则的指引下,教师应对所要进行汉译解释的词句做好多种翻译的准备,以实现多元化目的,进而结合学生实际和语境实际对多种翻译进行归类,以筛选出与客观实际相匹配的翻译类型,从而促成翻译内容的系统化,之后要始终如一地贯彻“互动原则”由浅入深地进行英语教学,如例2。

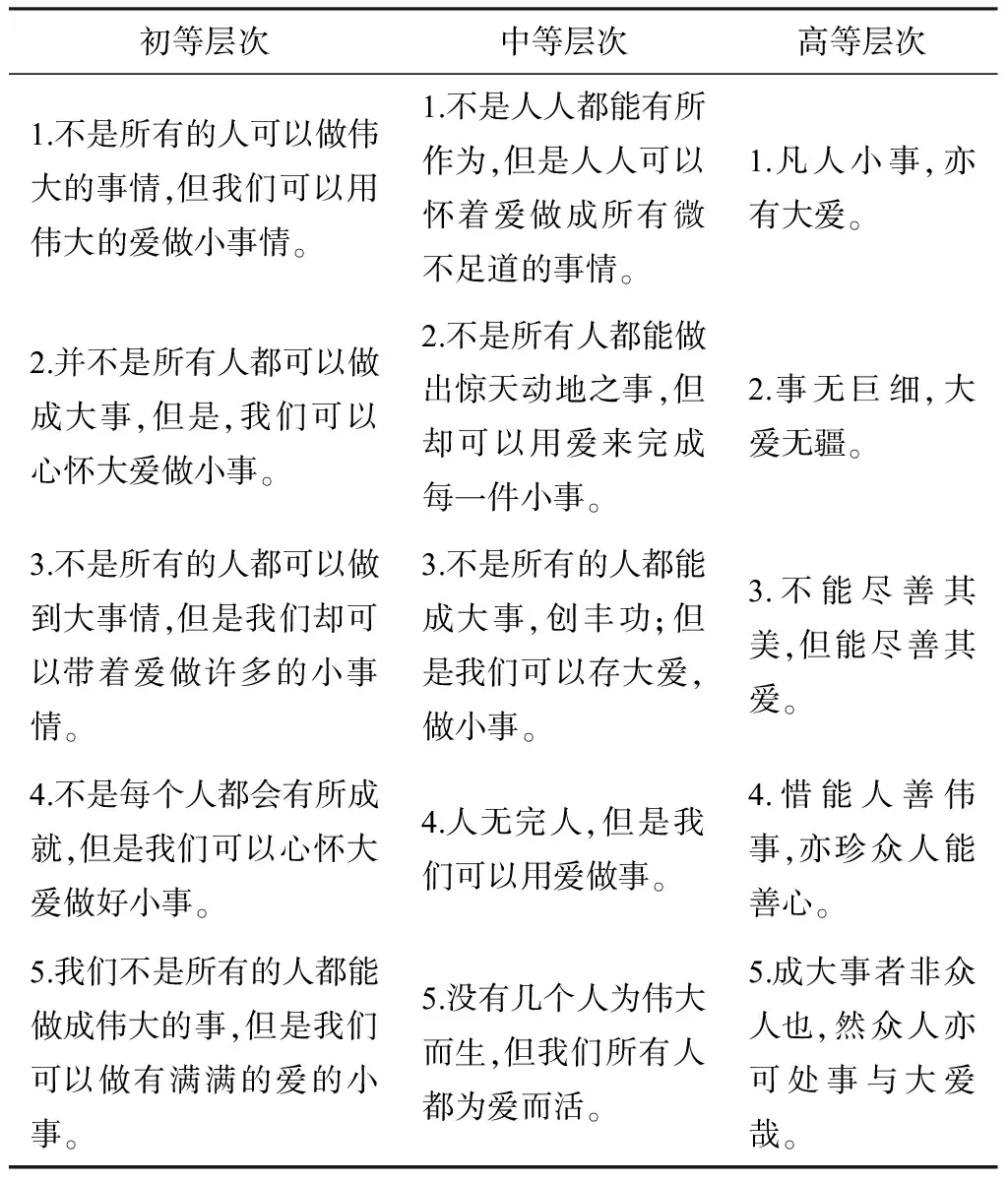

例2:Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.

在教学中,如果学生的水平层次是要考虑的主要客观实际,那么,教师应首先储备多种正确的翻译结果并按照学生层次高低进行归类。如表1。

表1 翻译结果的储备和归类

储备实现了翻译结果的多元化,而归类则实现了翻译内容的系统化。各个层次中的翻译结果也是按照由“直白”向“含蓄”,由“忠实”向“美文”进行排列。这有助于应对不同层次和不同需要的学生。当例2面向初级水平学生时,教学就可在多元化和系统化的基础上,筛选并确定初等层次类别的翻译结果作为与学生实际相匹配的教学素材。但教学不应也不会始终停留在初级层次。通过教学互动,在学生的“理解”经历了成功的“享受”后,教师在“忠实”的基础上也会逐步完善“修正”的工作。在这种状况下,对该句的进一步解释则可逐步过渡到中等层次类别的翻译结果以满足动态变化的目的,并实现教学与客观实际的匹配。就特定语境而言,如果出于满足引申含义解释的目的或为了突出修辞以及汉语语言特色,显然高等层次的5个翻译结果相比其他层次的翻译结果而言是更为合适的教学素材。

总而言之,无论面对何种性质的客观实际或特定语境,翻译教学都应以与之对应的多元化翻译结果为支撑,以系统化的翻译内容为蓝本,以师生之间的合作互动为手段。

4 结束语

本研究是从翻译目的论的视角对实用英语汉译教学的运作模式进行初步探讨。在翻译目的论的指导下,实用英语汉译教学首先要明确翻译教学的特定目的,然后通过必要的汉语翻译来达到教学目标的教学模式。这就要求教学一定要充分考虑客观实际、学生的需求和具体语境特点这三方面因素。由于这三个因素的性质是多变的,对于不同性质的各个因素究竟采取何种对应的师生互动方式,提供何种状况的翻译结果储备和以何种具体的翻译内容系统来应对,这些问题还有待日后更为深入和具体的研究予以解决。

[1] 许渊冲. 新世纪的新译论[J]. 中国翻译, 2000(3): 2-6.

[2] 石高玉. 翻译过程论[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2000(4): 49-53.

[3] 周领顺. 翻译与文化信息的传递[J]. 扬州大学学报(人文社会科学版), 2002(1): 67-71.

[4] Nord C. Translating as a Purposeful Activity [M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2001: 21-27.

[责任编辑:缪宁陵]

The Study on the Chinese Translation Teaching of Practical English in Higher Vocational Colleges Based on Teleology

LI Ji

(Wuxi City College of Vocational Technology, Wuxi 214153, China)

The practical English teaching in higher vocational colleges English education is oriented to the training of students' English language skills and the necessary approach adopted in Chinese translation teaching directly affects students' learning quality. Based on the teleology, the Chinese translation teaching should be consistent with the students' practical condition or the certain context, and be supported by the corresponding diversified translation results to take the systematic translation contents as the blueprint and interaction between students and teacher as the teaching method.

teleology; Chinese translation teaching; diversification; systematization

H 315.9

A

1672-2434(2017)05-0054-04

2017-07-06

江苏省教育科学“十二五”规划2015年度课题(D/2015/03/040)

李 霁(1975-),男,讲师,硕士,主要研究方向:英语教育、国际汉语教育