敦煌写本伯2165号背《金刚经疏》研究*——基于文献学的考察

2017-10-23

前 言

在敦煌文献的研究中,写本题记因其重要的学术价值,尤为学界所重视[1]诚如郑炳林先生所言:“敦煌文献中百分之九十五以上是佛经,敦煌写本佛经是研究敦煌佛教最珍贵的文献资料,在敦煌写本佛经中大部分都有写经题记,在题记中表明了这篇佛经的抄写者及保存寺院等信息,这些题记是研究敦煌佛经来源的最好材料。”参见郑炳林:《晚唐五代敦煌诸寺藏经与管理》,载项楚、郑阿财主编:《新世纪敦煌学论集》,巴蜀书社2003年版,第338 页。,研究成果亦相当丰富。其中,最为显著者,莫过于池田温先生所编的《中国古代写本识语集录》[2]〔日〕池田温编:《中國古代寫本識語集録》,东京大学东洋文化研究所,1990年。对于以前题记方面的论著,池田先生在该书的《解说》中亦有详细的述评(第14—20 页)。。此后,学界对写本题记的研究有很好的持续性,成果不断涌现。[3]比较有代表性的如:王素、李方:《魏晋南北朝敦煌文献编年》,台北新文丰出版公司1997年版;郑阿财:《台北“中研院”傅斯年图书馆藏敦煌卷子题记》,载《庆祝吴其昱先生八秩华诞敦煌学特刊》,台北文津出版社2000年版,第355—402 页;魏郭辉:《敦煌写本佛经题记研究——以唐宋写经为中心》,兰州大学博士学位论文,2009年。此外,相关成果甚多,魏氏论文“绪论”第1—6 页对前人的研究成果亦有回顾,可供参考,兹不具列。方广锠先生曾言:“题记是我们研究敦煌遗书的重要资料。一件遗书,往往因为上面附有题记,而使它价值倍增。”[1]方广锠:《漫谈敦煌遗书》,原载《学习与探索》2008年第3 期;后载氏著:《方广锠敦煌遗书散论》,上海古籍出版社2010年版,第102 页。伯2165 号写卷就是一个极具代表性的个案。众多敦煌文献之中,此件写卷因卷末抄有题记,而受到了学界持续的关注。早在1923年,罗福苌所译伯希和(Paul Pelliot)的目录《巴黎图书馆敦煌书目》已经注意到此件题记中的年份记载。[2]伯希和:《巴黎图书馆敦煌书目》,罗福苌译,《国学季刊》第1 卷第4 号,1923年,第717—749 页。王重民先生所编的《伯希和劫经录》中对此题记即有收录。[3]王重民:《伯希和劫经录》,载商务印书馆编:《敦煌遗书总目索引》,商务印书馆1962年版,第258 页。此号写卷录文亦见于该书重印版(中华书局1983年版)第258 页和黄永武主编:《敦煌丛刊初集》(二)《敦煌遗书总目索引》,台北新文丰出版公司1985年版,第258 页。谢和耐(J.Gernet)与吴其昱(Wu Chiyu)二位先生主编的《法藏敦煌汉文写本目录》第1 卷,对题记的内容进行了提示性的说明。[4]J.Gernet, Wu Chiyu ed., Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang Fonds Pelliot chinoisde la Bibliothèque Nationale, I, Paris: Bibliothèque Nationale, 1970, p.108.隋丽玫(Marie-Rose Seguy)《巴黎国家图书馆藏敦煌写本题记分年初录》一文著录了包含有年份记载的题记内容,亦对此件写本中年代信息给予了提示。[5]隋丽玫:《巴黎国家图书馆藏敦煌写本题记分年初录》,载《敦煌学》第1 辑,香港新亚研究所敦煌学会1974年版,第39、40 页。黄永武先生所编《敦煌遗书最新目录》,认为伯2165号背当为《金刚般若波罗蜜经疏释》,但未有录文。[6]黄永武:《敦煌遗书最新目录》,台北新文丰出版公司1986年版,第643 页。金冈照光先生所编《敦煌文献目录》中,采用了黄永武先生的定名成果,并提示王重民先生的目录有说明文字。[7]金冈照光编:《敦煌文獻目録:スタイン·ペリオ蒐集》(漢文文獻編),东洋大学东洋学研究所1990年版,第216 页。施萍婷先生主撰的《敦煌遗书总目索引新编》,将此题记列属于伯2165《六门陀罗尼经论并广释开决记》,而对于伯2165 号背《金刚般若波罗蜜经疏释》的定名,当是参考了黄永武先生的成果。[1]敦煌研究院编,施萍婷主撰稿,邰惠莉助编:《敦煌遗书总目索引新编》,中华书局2000年版,第227 页。除了上述各种目录对此题记的关注之外,董作宾、陈祚龙、池田温、上山大峻、林聪明等诸位先生,对此号写卷皆有所关注。[2]董作宾:《敦煌纪年——敦煌石室经卷题记年表》,《说文月刊》第3 卷第10 期,1943年,第83—100 页。陈祚龙:《敦煌古抄内典尾记汇校初、二、三编合刊》,载氏著:《敦煌学要籥》,台北新文丰出版公司1982年版,第172 页。韩建瓴:《题跋》,载颜廷亮主编:《敦煌文学》,甘肃人民出版社1989年版,第74—75 页。〔日〕池田温编:《中國古代寫本識語集録》,第288、553 页。〔日〕上山大峻:《敦煌佛教の研究》,法藏馆1990年版,第197 页。林聪明:《敦煌文书学》,台北新文丰出版公司1991年版,第402 页。姜亮夫:《敦煌莫高窟年表》,上海古籍出版社1985年版,第301、309 页。林聪明:《敦煌吐鲁番文书解诂指例》,台北新文丰出版公司2001年版,第181、219页。释永有:《敦煌遗书中的金刚经》,载郑炳林主编:《敦煌佛教艺术文化国际学术研讨会论文集》,兰州大学出版社2002年版,第39 页。李小荣:《〈宋高僧传·利涉传〉补正——以敦煌文献为中心》,载郑炳林、樊锦诗、杨富学主编:《敦煌佛教与禅宗学术讨论会文集》,三秦出版社2007年版,第170 页。

本文将在诸位前贤研究的基础上,对此件经疏的性质、内容等方面的问题进行论述。

一、经疏写本概况及正背面关系述论

(一)写本概观

此件首缺尾全,前四行上部残缺,第五、六行中间有缺。其卷末有题记,说明了释经及抄写的缘由。其所存内容为鸠摩罗什所译《金刚经》的解释,所释经文范围:《大正藏》八册,750 页上栏行27 至752 页下栏行2。关于此件的定名,《法藏敦煌汉文写本目录》定为《金刚般若波罗蜜经疏》,而《敦煌遗书最新目录》、《敦煌遗书总目索引新编》、《法藏敦煌西域文献》等皆定为《金刚般若波罗蜜经疏释》,兹从《法藏敦煌汉文写本目录》之定名。此件内容未为历代大藏经所收,部分内容与斯2047《金刚般若波罗蜜经疏》相同。依题记可知,此经疏出于开元四年(716),并为沙州寂法师于开元十二年(724)所宣讲,表明此经疏于开元年间在敦煌地区。

此件行楷书写,行间有朱笔、墨笔涂改、加字,另天头和地脚处有校改字,表明此件乃经多次加工而成。卷中有朱笔点读和科分符号,并有“菩提”、“菩萨”和“涅槃”的合文。题记中“开元四年十一月出”,为朱笔所书。

依题记,此件为沙州大乘寺尼妙相于开元十二年所抄。

(二)此号文书正背面关系考察

关于伯2165 号写卷正背面的情况,伯希和最早在其目录中提及:“二一六五《六门陀罗尼经论并广释开决记》(背有经文,开元四年及十二年书)”[1]伯希和:《巴黎图书馆敦煌书目》,罗福苌译,《国学季刊》第1 卷第4 号,1923年;此处参看的是孙彦、萨仁高娃、胡月平选编:《民国期刊资料分类汇编·敦煌学研究》,国家图书馆出版社2009年版,第620 页。。此后,学界关于此号的正背关系认识,基本上与伯希和的观点保持一致,进步之处是对背面内容有了更为准确的认识。王重民先生对背面情况有所补充。[2]王重民先生认为此号“背面佛经,无题,然当为般若经解释”,后并有对卷末题记的录文,参见王重民:《伯希和劫经录》,载商务印书馆编:《敦煌遗书总目索引》,第258 页。《敦煌遗书最新目录》认为背面为《金刚般若波罗蜜经疏释》。[3]黄永武:《敦煌遗书最新目录》,第643 页。此后的各种目录和《法藏敦煌西域文献》都沿用了这一定名成果。

由此可知,相关的目录和图录皆认为:抄有《六门陀罗尼经论并广释开决记》(下文简称作《广释开决记》)的一面为正面,而抄有《金刚般若波罗蜜经疏释》(下文简称作《金刚经疏释》)的一面为背面。然而,这一认识是否正确呢?以下将着重对此号写卷的题记进行讨论,来检验上述认识正确与否。

关于此号写卷题记,伯希和于其所著目录中已注意到此题记。王重民先生所编的《伯希和劫经录》中对此题记即有收录。谢和耐与吴其昱二位先生主编的《法藏敦煌汉文写本目录》第1 卷,对题记的内容进行了提示性的说明。施萍婷先生主撰的《敦煌遗书总目索引新编》,将此题记列属于伯2165《广释开决记》。

除了上述各种目录对此题记的关注之外,董作宾、陈祚龙、池田温、上山大峻、林聪明等诸位先生,对此号写卷皆有所关注。上述研究中,对此题记进行录文的,当属王重民、陈祚龙、姜亮夫、池田温、施萍婷、李小荣等诸位先生的成果具有代表性。[1]所列诸位先生的论著中对此题记皆有完整的录文,而其他学者的论著,主要是依据此题记中出现的“开元四年”和“开元十二年”进行写本的编年研究,未能对题记的整体状况进行研究,故于此暂不加以讨论。笔者在参考诸家录文的基础上[2]其中,姜亮夫先生《敦煌莫高窟年表》中的录文,依据的是王重民先生的录文,不予参考。池田温先生文中,分别于288 页、553 页对此题记进行录文,对照发现,后者是对前者的订正,本文以后者为讨论对象。,对此题记重新录文:

1.第三了[3]“第三了”,诸位先生录文皆漏录。

2.涉少事寻师,长多讲说,然于《般若》[4]“然于《般若》”,王文漏录。,不甚用功。岂期年迫桑

3.榆,力衰目[5]“目”,陈文、池田文同,王文、施文作“日”,李文作“日(目)”。闇,乃被学者请释此经。涉辞无堪,请者不

4.信,辞不获免,聊述[1]“述”,陈文、池田文、施文、李文同,王文作“属”。所怀。属以时[2]“以时”,据残笔画及文义补。寒,笔不从志。两[3]“两”,王文、池田文、施文、李文同,陈文作“而”。上讲

5.说,间无余暇。惟[4]“惟”,王文、陈文同,池田文作“虽”,施文、李文作“唯”。终所记,未必可观。诸胜己者,幸为详审。有

6.不可者,以可替耳。

7.开元四年十一月出(朱笔)

8.开元十二年二月十日,沙州寂法师下听,大乘[5]“乘”,王文、池田文同,陈文、施文、李文作“云”。寺尼妙相抄第四本[6]“第四本”,王文、陈文漏录。

关于题记的两点说明:其一,关于“第三了”,《法藏敦煌汉文写本目录》第1 卷中已有提示[7]J.Gernet, Wu Chiyu ed., Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang Fonds Pelliot chinois de la Bibliothèque Nationale, I, p.108.,却为诸位所疏漏,反映出学界对这一目录成果的利用不足[8]此问题荣新江先生在《鸣沙集》中早已做过提示:“根据原卷对这些外观加以详细描述的法国和英国编纂的目录,却很少见到人们加以利用。”参见荣新江:《鸣沙集——敦煌学学术史和方法论的探讨》,台北新文丰出版公司1999年版,第11 页;亦见于氏著:《辨伪与存真:敦煌学论集》,“《鸣沙集》序”,上海古籍出版社2010年版,第2 页。类似提示,亦见于氏著:《学术训练与学术规范——中国古代史研究入门》,北京大学出版社2011年版,第73 页。。其二,关于此卷中朱笔的问题,写卷上除存有朱笔的点读之外,还有朱笔校勘:墨字“谁”,朱字校改作“惟”;墨字“云”,朱字校改作“乘”;朱笔添加“开元四年十一月出”八个字。以往学界的录文,对这一朱笔部分虽有说明,但错误一直延续[1]关于此题记的朱笔现象,王重民先生在《伯希和劫经录》有说明:“又朱笔记云:‘开元十二年二月十日沙州寂法师下听,大乘寺尼妙相抄’。”参见王重民:《伯希和劫经录》,载商务印书馆编:《敦煌遗书总目索引》,第258 页。但核对图版,我们发现此说明中对朱笔文字的提示是错误的,然此错误为姜亮夫《敦煌莫高窟年表》、敦煌研究院编《敦煌遗书总目索引新编》和林聪明《敦煌吐鲁番文书解诂指例》所沿袭。,由此又反映出学界对图版的参看不足。[2]《法藏敦煌西域文献》第7 册,从收录此题记的图版中我们可以清晰地分辨出朱字部分,然此却为后来的多位研究者所忽视。另外,关于墨字“谁”和“云”的朱笔校改,王重民先生因曾于巴黎见过原卷故注意到了,其最早的录文是准确的;后来施萍婷先生录文的错误盖因忽视图版中的朱笔现象所致,而李小荣先生当是参看了施萍婷先生的成果而沿袭了错误。对于图版利用和录文规范方面,荣新江先生在《鸣沙集》序中亦有提示。

下文将结合此号写卷的整体情况,谈谈笔者对此题记的认识。

依《法藏敦煌西域文献》第7 册的图版所示,此号写卷的整体情况为:正面文献为《广释开决记》,首尾俱全;背面文献为《金刚经疏释》,首缺尾全,卷尾处抄有本文所论述的题记。

首先,我们来看看学界对此题记归属问题的研究。王重民先生认为,此题记当属伯2165 号背《般若经解释》[3]王重民:《伯希和劫经录》,载商务印书馆编:《敦煌遗书总目索引》,第258 页。,此后,池田温和上山大峻先生也有同样的观点[4]〔日〕池田温编:《中國古代寫本識語集録》,第288、553 页。〔日〕上山大峻:《敦煌佛教の研究》,第197 页。这里有两点说明:(1)池田温先生对伯2165 号,有重新的定名《金刚般若经释》(第288 页)和《金刚般若经涉注》(第553 页);(2)上山大峻先生在此号写卷的正背关系上,认为正面抄有《金刚般若经》的注疏,背面则抄有《广释开决记》。关于伯2165 号写卷的正背关系,下文还将进一步探讨。。然学界亦有不同的看法,陈祚龙、姜亮夫、施萍婷、李小荣几位先生都将此题记与正面文献《广释开决记》相联系。[5]陈祚龙:《敦煌古抄内典尾记汇校初、二、三编合刊》,载氏著:《敦煌学要籥》,第172 页;姜亮夫:《敦煌莫高窟年表》,第301、308 页;敦煌研究院编:《敦煌遗书总目索引新编》,第227 页;李小荣:《〈宋高僧传·利涉传〉补正——以敦煌文献为中心》,载郑炳林、樊锦诗、杨富学主编:《敦煌佛教与禅宗学术讨论会文集》,第170 页。由此可知,目前学界对这一问题意见并不统一。

为了弄清楚此题记的归属问题,我们需要对此号写卷的正背面文献进行分析。关于经卷的形态,请参看《法藏敦煌汉文写本目录》第1 卷中的介绍[1]J.Gernet, Wu Chiyu ed., Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang Fonds Pelliot chinois de la Bibliothèque Nationale, I, p.108.,兹从略。为了讨论的方便,现以伯2165 号《广释开决记》和伯2165 号背《金刚经疏释》在《法藏敦煌西域文献》中图版正背关系为参照。[2]上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法藏敦煌西域文献》第7 册,上海古籍出版社1998年版,第296—316 页。对于此写卷中的《广释开决记》,上山大峻先生认为其当与大蕃国大德三藏法师法成(Vgo.Chos-grub,?——869)相关联。[3]〔日〕上山大峻:《敦煌佛教の研究》,第195—202 页。据《敦煌学大辞典》所言,法成为吐蕃僧人,又称管法成。[4]季羡林主编:《敦煌学大辞典》,上海辞书出版社1998年版,第351 页。此处,剧宗林先生所撰“法成”条目,认为其汉姓为管(vgos),而上山大峻先生认为应为吴(’go)。结合法成的生平来看,《广释开决记》的产生年代有可能在9世纪中期前后,则其抄写年代在此之后,所以可以判断伯2165 号《广释开决记》的抄写年代在9世纪以后。伯2165 号背《金刚经疏释》首缺尾全,卷末有五行跋文,跋文下有朱字“开元四年十一月出”,之后还有一行抄经题记:

开元十二年二月十日,沙州寂法师下听,大乘寺尼妙相抄。

由此可知,伯2165 号背《金刚经疏释》抄写于开元十二年(724)。综上,通过对伯2165 号写卷正背面文献的考察,我们可以粗略地了解此号写卷的流传情况:开元十二年,大乘寺尼妙相利用该卷的一面抄写了《金刚经疏释》,另一面后来被用来抄写了《广释开决记》一卷。

关于此题记的归属问题,正确的看法是王重民、池田温两位先生所指出的,其应该是属于伯2165 号背《金刚经疏释》,而非《广释开决记》。[1]王重民、池田温先生的观点,可参看前注所列论著。值得特别指出的是:上山大峻先生在对法成著作的研究中,论及伯2165 号写卷时,将《广释开决记》列作伯2165 号背,还提示另一面抄有《金刚般若经》的注疏,且卷末有题记(参见〔日〕上山大峻:《敦煌佛教の研究》,第197 页)。另外,陈祚龙、姜亮夫、施萍婷、李小荣等先生将此题记误列于《广释开决记》名下;姜亮夫、李小荣两位先生,并以此题记中出现的“开元四年”、“开元十二年”来探讨《广释开决记》在唐代的流传情况。错误产生的原因,盖因前贤对敦煌文献图版的利用不足。

为了建构写本学的知识体系,方广锠先生用力颇多,对敦煌写本中的多主题遗书类型进行了精细的研究。[2]可参见方广锠:《漫谈敦煌遗书》,载《方广锠敦煌遗书散论》,第101—104 页;另可参见氏文:《敦煌遗书中多主题遗书的类型研究(一)——写本学札记》,2011年中国社会科学院国学论坛暨“中国社会科学院敦煌学研究回顾与前瞻”研讨会论文,北京,2011年4月。伯2165 号为两面抄写,正面背面各有一个主题文献,应属于方先生所论述的类型一,即遗书原抄某一文献,其后该文献因故废弃,有人在其背面抄写另一文献。两个文献的抄写时间有明显的先后之别,内容没有内在的逻辑关系。[3]语见上注方广锠先生的会议论文。编号时,应该把先写的一面称为正面,后写的一面称为背面,但也不时出现将正、背面颠倒的情况。本文讨论的伯2165 号写卷就是这样的情况。

既然我们已经清楚了伯2165 号正背面文献抄写的先后顺序,遵循上述原则,伯2165 号的正背面关系应该是:抄写《金刚般若波罗蜜经疏释》的一面为正面,而抄写《广释开决记》的一面为背面。由此可知,学界以往关于此号写卷正背面关系的认识是错误的,而《法藏敦煌西域文献》第7 册中图版所示的正反面关系亦是错误的。

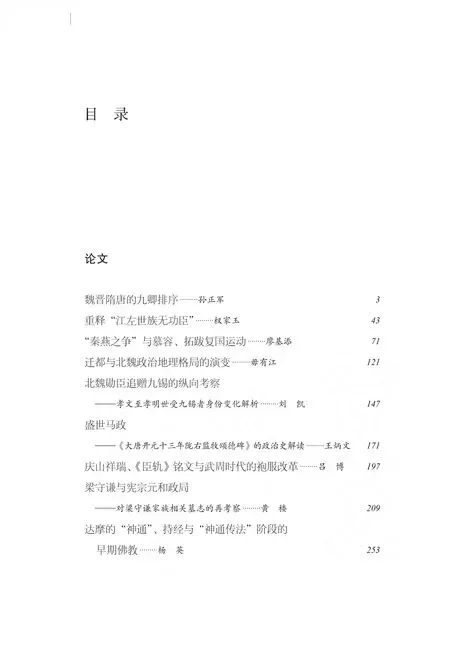

二、经疏所引佛典考述

此件经疏援引了诸多佛教经论对经义进行诠释。兹条列如下,并一一考述:

1.论云“然灯行非上,以后时记”者,有上所得,记在后时,行非上,故不得者。得相未亡,非此经意。

此处“论”之所指为天亲菩萨造、元魏菩提流支译《金刚般若波罗蜜经论》。其与此件经疏所引内容相对应的部分乃谓:

偈言:以后时授记,然灯行非上;菩提彼行等,非实有为相。[1]天亲菩萨造、(元魏)菩提流支译:《金刚般若波罗蜜经论》,《大正藏》第25 册,第1511 号,第791 页上栏第17—19 行。

由此可知,此件经疏“论云”的内容——“然灯行非上,以后时记”,并非对《金刚般若波罗蜜经论》内容的直接引用,而是对经论内容进行了省略式的提炼。此条内容剩余的部分,乃对“论云”内容的进一步解释。

2.故《涅槃》云:“以身恶业,加之不瞋,当知是则为如来也,是名眼见;以口恶业,加之不瞋,当知是则为如来也,是名闻见。”

此处的《涅槃》当为《大般涅槃经》之略称。与经疏中所引《涅槃经》经文内容相对应,我们将南北二本《大般涅槃经》[2]关于南北本的由来及二者异同,详见汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,北京大学出版社1997年版,第428—430 页。的内容列表1:

表1 南北二本《大般涅槃经》内容

由此可知,南北本此段经文部分的差异在于:北本为“以口恶业,加之不恚”,南本为“以口恶业,加之不瞋”。通过比较我们可知,此段经疏中的引文内容与南本《大般涅槃经》的内容是一致的,如此经疏中“《涅槃》云”的内容当引自南本《大般涅槃经》。

3.《仁王》颂云:“三贤十圣忍中行,唯佛一人能尽源。”

此处《仁王》当指《仁王经》。据现存经录所示,该经共有四译[1]依智昇《开元释教录》所载,该经已有四译:竺法护、鸠摩罗什、真谛、不空,然当时前三译一本在藏,二本阙(参见[唐]智昇:《开元释教录》,《大正藏》第55 册,第2154 号,第626 页中栏第15 行、699 页下栏第20 行)。,然依《大正藏》所收,《仁王经》现存二种,其一为后秦鸠摩罗什译,题为《佛说仁王般若波罗蜜经》[2]罗什之译本,见于《大正藏》第8 册,第245 号,第825—834 页。关于此本《仁王经》是否为罗什所译,是个值得探讨的问题。汤用彤先生在论述罗什之译经时,认为:“其《梵网》、《仁王》二经,均有可疑,故未列入。”(参见汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,第十章“鸠摩罗什及其门下”之“什公之译经”,第213 页。按,此引文中“梵网”,原文作“梵纲”,误,当因“网”、“纲”之繁体字“網”、“綱”二字相近所致)据早期的经录所示,此《仁王经》究竟是何人所译并不明朗,梁释僧祐《出三藏记集》卷4《新集续撰失译杂经录第一》有云:“《仁王护国般若波罗蜜经》,一卷。”(语见[梁]僧祐撰,苏晋仁、萧鍊子点校:《出三藏记集》,中华书局1995年版,第169 页)由此可知,僧祐乃将其列为失译经之类。另外,《出三藏记集》卷8 载大梁皇帝《注解大品序第三》有云:“唯《仁王般若》具书名部,世既以为疑经,今则置而不论。”(语见[梁]僧祐撰,苏晋仁、萧鍊子点校:《出三藏记集》,第296 页)隋代法经等《众经目录》卷第2 即将此经列为众经疑惑之类(参见《大正藏》第55 册,第2146 号,第126 页中栏第8 行)。日本学者小野玄妙先生认为《仁王般若经》绝非罗什所译,认为《历代三宝记》等诸录却以此经二录于竺法护、鸠摩罗什名下,而遗毒于后世(关于鸠摩罗什与《仁王经》关系之论述,参见〔日〕小野玄妙:《佛教经典综论》,杨白衣译,台北新文丰出版公司1983年版,第73 页)。;其二为唐不空译,题为《仁王护国般若波罗蜜多经》[1]不空之译本,见于《大正藏》第8 册,第246 号,第834—845 页。,经前并有代宗所作之序。关于历史上《仁王经》的传译与流布情况,夏广兴先生通过对各种经录和《仁王经》相关注释书的综合研究,认为前三译的历史真实性皆值得怀疑。[2]夏广兴:《〈仁王经〉与唐代社会生活》,《华东师范大学学报》2010年第2 期,夏先生文中引用梁武帝《注解大品序》中“唯《仁王般若》具书各部,世既以为疑经,今则置而不论”(按,此段引文中的“各”,应改为“名”,参见[梁]僧祐撰,苏晋仁、萧鍊子点校:《出三藏记集》,第296 页)的记载,认为“在梁代,《仁王般若经》经典是存在的,且首次作为伪经使用”,且这种倾向在隋代法经等《众经目录》中仍然存在(详细论述,参见夏文第65 页)。笔者认为从早期各类经录的记载来看,《仁王经》的传译情况不甚明了。正因如此,《仁王经》才被僧祐列为“失译”之类,亦陷入如梁武帝所言之“世既以为疑经”的境遇,且后来被法经等列为“疑惑”之类。如此,也只能说早期流传的《仁王经》被视作“疑经”,而非夏先生所言之“伪经”,毕竟二者还是存在本质区别的。尽管鸠摩罗什译《仁王经》的真实性存有疑问,但是此部冠罗什之名的《仁王经》在历史上有着巨大的影响。敦煌文献中所存罗什译本《仁王经》即有多件,其中有斯3472 号、斯5978 号、北3481 号(淡61)、北3482 号(张44)、北3483 号(菜076)[3]以上诸号罗什译《仁王经》,参见敦煌研究院编:《敦煌遗书总目索引新编·索引》,第58 页。、斯10264 号[4]此件《仁王经》,图版收录于《英藏敦煌文献》,定名为“失名道经”。刘屹先生据《英藏敦煌文献》第12 卷的目录提示,归其为“失名道经”(参见刘屹:《〈敦煌道经·目录编〉补遗》,《北京图书馆馆刊》1999年第3 期)。王卡先生对其道经的属性,产生了怀疑,认为其应为佛教文书(参见王卡:《敦煌道教文献研究:综述·目录·索引》,中国社会科学出版社2004年版,第253 页)。后来经过马强才先生的比定,此件“乃佛教文书,应定名为《仁王护国般若波罗蜜经》卷下第5《护国品》残卷”(参见马强才:《敦煌文书S.10264 的定性与定名——一份〈仁王护国般若波罗蜜经〉残卷》,《图书馆杂志》2008年第4 期)。、北敦14483 号(新0683)[1]关于此件的题名、残存及年代情况,参见林世田、萨仁高娃:《国家图书馆刘廷琛旧藏敦煌遗书》,《敦煌吐鲁番研究》第11 卷,上海古籍出版社2009年版,第492 页。而关于此件详细情况的介绍,可参考林世田、萨仁高娃两位先生所作的叙录,参见林世田、萨仁高娃:《国家图书馆刘廷琛旧藏敦煌遗书叙录与研究》,刊于http://www.nlc.gov.cn/newhxjy/wjsy/yj/gjyj/201104/t20110428_42209.htm。。另外,斯2502 号2《仁王护国般若波罗蜜经疏》[2]此件有题记:“开皇十九年(599)六月二日抄写讫。”(参见敦煌研究院编:《敦煌遗书总目索引新编》,第76 页)(隋智顗说,灌顶记)乃是关于罗什译《仁王经》的注疏。敦煌文献中亦存有不空译《仁王经》的写本:斯124 号、伯3971 号。[3]敦煌研究院编:《敦煌遗书总目索引新编·索引》,第36 页。马强才先生以此两件来论述罗什译《仁王经》在当时的流传情况是不妥的(参见马强才:《敦煌文书S.10264的定性与定名——一份〈仁王护国般若波罗蜜经〉残卷》)。从数量上来看,似乎罗什译本的流传度更大些。

因为此件注疏的抄写时间比不空译《仁王经》要早,所以此段引文当出自罗什译《仁王经》。与注疏引文相对应,现存罗什译《仁王经》有云:“三贤十圣忍中行,唯佛一人能尽原。”[4](后秦)鸠摩罗什译:《佛说仁王般若波罗蜜经》,《大正藏》第8 册,第245 号,第827 页中栏第12 行。两者的差异,在于此件注疏中“源”,《大正藏》本作“原”。隋智顗《仁王护国般若经疏》中有言:“三贤十圣是因位,名忍中行;佛居果地穷原尽理,名能尽原。”[5](隋)智顗说、灌顶记:《仁王护国般若经疏》,《大正藏》第33 册,第1705 号,第273 页中栏第2—3 行。从文义上看,还是“尽原”为佳,所以此件注疏中之“源”,应为“原”之借字。

4.《花严经》云:“依于如如,不依国土。”

此处《花严经》乃指《华严经》[6]《华严经》的“华”写作“花”的情况,在敦煌写本是较为常见的。,引文部分当出自东晋佛驮跋陀罗译《大方广佛华严经》之《卢舍那佛品》。不过,《大正藏》所收《大方广佛华严经》卷3《卢舍那佛品》第二之二乃云:“依于如如,不依佛国。”[1](东晋)佛驮跋陀罗译:《大方广佛华严经》,《大正藏》第9 册,第278 号,第409 页中栏第9 行。二者存在的差异在于“国土”和“佛国”。《华严经》注疏和其他佛典注疏中也有引用《华严经》此句的情况。兹分列如下:

(1)唐智俨述《大方广佛华严经搜玄分齐通智方轨》有云:

文云:普贤身相,犹若虚空,依于如如,不依佛国耳。[2](唐)智俨述:《大方广佛华严经搜玄分齐通智方轨》,《大正藏》第35 册,第1732 号,第105 页下栏第9—10 行。

(2)敦煌写本北敦1053 号《华严略疏》卷1[3]图版参见中国国家图书馆编、任继愈主编:《国家图书馆藏敦煌遗书》第15 册,北京图书馆出版社2005年版,第336—360 页。录文成果参见悟缘:《华严略疏卷第一》,载方广锠主编:《藏外佛教文献》第8 辑,宗教文化出版社2003年版,第19—52 页。有云:

“依于如如,不依佛国”者,上如理如,下如智如,言智会理如,智体亦如。明法身依于真如之智,智是妙本也。[4]录文成果参见悟缘:《华严略疏卷第一》,载方广锠主编:《藏外佛教文献》第8 辑,第36 页。

(3)隋吉藏撰《法华义疏》卷10 有云:

问:菩萨亦有三身三土不?答:随分有之。《华严》云:普贤身相,犹如虚空,依于如如,不依佛国。如如即法身土,余二可知。[5](隋)吉藏撰:《法华义疏》,《大正藏》第34 册,第1721 号,第610 页上栏第1—4 行。

(4)隋吉藏撰《法华义疏》卷12 有云:

一者法身普遍一切处,故总摄三世佛法身,皆是普贤法身。如《华严》云:普贤身相,犹若虚空,依于如如,不依佛国也。[1](隋)吉藏撰:《法华义疏》,《大正藏》第34 册,第1721 号,第631 页中栏第12—15 行。

(5)隋吉藏撰《法华义疏》卷12 另有云:

问:《华严经》云:普贤身相,犹如虚空,依于如如,不依佛国。今云何言从东方来?[2](隋)吉藏撰:《法华义疏》,《大正藏》第34 册,第1721 号,第631 页中栏第29 行—下栏第1 行。

(6)唐湛然述《法华文句记》有云:

问:《华严》云:普贤菩萨,依于如如,不依佛土。今何故云从东方来?[3](唐)湛然述:《法华文句记》,《大正藏》第34 册,第1719 号,第359 页上栏第16—17 行。

(7)唐窥基撰《妙法莲华经玄赞》卷10 有云:

由证普遍贤善之理、能证之道,名为普贤,故《华严》云:普贤身相,依于如如,不依佛国。[4](唐)窥基撰:《妙法莲华经玄赞》,《大正藏》第34 册,第1723 号,第852 页上栏第28—30 行。

(8)唐窥基撰《妙法莲华经玄赞》卷10 另有云:

《华严经》云:普贤身相,依于如如,不依佛国。[1](唐)窥基撰:《妙法莲华经玄赞》,《大正藏》第34 册,第1723 号,第852 页中栏第12—13 行。

(9)隋吉藏造《净名玄论》卷8 有云:

无复此报,故言无土,所以经云:普贤色身命,犹如虚空,依于如如,不依佛国。何有土矣吉藏造:《净名玄论》,《大正藏》第38 册,第1780 号,第906 页中栏第24—26 行。

(10)唐慧沼撰《金光明最胜王经疏》卷2 有云:

此从理名,即是理身。十地所证十种法身,如胜天王般若说。又法苑中三身,义林具引。亦如《华严经》:普贤身相,犹如虚空,依于如如,不依佛土。[3](唐)慧沼撰:《金光明最胜王经疏》,《大正藏》第39 册,第1788 号,第209 页中栏第25—28 行。

(11)隋慧远撰《大乘义章》卷2 有云:

释言:舍空依于真如,离真如外更无所依,故《华严》云:普贤菩萨,依于如如,不依佛国。虚空亦是。[4](隋)慧远撰:《大乘义章》,《大正藏》第44 册,第1815 号,第504 页中栏第12—14 行。

(12)隋慧远撰《大乘义章》卷19 有云:

众生有土,诸佛无土,随化现居众生处故。故经说言:普贤菩萨,依于如如,不依佛国。普贤既尔,诸佛亦然。[1](隋)慧远撰:《大乘义章》,《大正藏》第44 册,第1815 号,第837 页上栏第21—24 行。

(13)隋吉藏撰《法华统略》卷3 有云:

释普贤,普有二义,一体普,二用普。体普者,《华严》云:普贤身相,犹如虚空,依于如如,不依佛国。[2](隋)吉藏撰:《法华统略》,《卍新纂续藏经》第27 册,第582 号,第531 页中栏第12—13 行。

(14)唐道暹述《法华经文句辅正记》卷10 有云:

问华严至如如。若彼经云:普贤身相,犹如虚空,依于如如,不依佛土。[3](唐)道暹述:《法华经文句辅正记》,《卍新纂续藏经》第28 册,第593 号,第815页上栏第15—16 行。

(15)唐智度述《法华经疏义缵》卷6 有云:

总摄三佛法身,皆是普贤法身。如《华严》云:普贤身相,犹如虚空,依于如如,不依佛国。[4](唐)智度述:《法华经疏义缵》,《卍新纂续藏经》第29 册,第594 号,第117 页下栏第14—16 行。

从以上十五条引用《华严经》经文的情况来看,其中十二条作“依于如如,不依佛国”,三条作“依于如如,不依佛土”,但是却没有此件经疏中“依于如如,不依国土”的用例。由于存在“不依佛土”引文的用例,我们可以知晓古代僧人撰疏时所引经文并不一定与佛经原文一致,存在凭记忆而作或随意改造的情况。此件经疏中引《华严经》时,作者所引经文作“不依国土”,即与《华严经》的原文“不依佛国”不一致,但不知是作者因记忆有误而致,还是刻意而为。如果是作者刻意而为,则似乎使得此件注疏的本土化的色彩有所加深。

5.《金光明经》云:“诸佛妙境,最胜所居。”

《金光明经》有三译:其一,北凉昙无谶译,四卷,题曰《金光明经》;其二,隋宝贵等取前译补译,合入其缺品八卷,题曰《合部金光明经》;其三,唐义净译,十卷,题曰《金光明最胜王经》。此三译之中,义净译本最为晚出,但文义周足,流传更广,影响亦更大。[1]上述三个译本在敦煌文献中均有存,但相较而言,义净译本的数量是最多的(参见敦煌研究院编:《敦煌遗书总目索引新编·索引》,第51、86—91 页)。此件经疏所引《金光明经》的经文,却不见于《大正藏》所收《金光明经》三个译本中的任何一个。推其原因,盖有两种,其一,《金光明经》或存在另外一个译本;其二,此件经疏所引《金光明经》的经文为间接引用,经过作者的改动。从现存经录和各类藏经而观,《金光明经》存在另一种译本的可能性是很小的,第一个原因可暂时排除。此处出现异文的最大可能就是此件经疏的作者在引用《金光明经》时对原经文内容进行了改动。我们从义净译《金光明最胜王经》中找到了与经疏引文较为相似的一句,其云:“诸佛之境,如来所居。”[2](唐)义净译:《金光明最胜王经》,《大正藏》第16 册,第665 号,第403 页上栏第8 行。由此可以判断,此件经疏的作者将“诸佛之境”改成了“诸佛妙境”,并将“如来所居”改称了“最胜所居”,可见此件经疏此处引文当出自义净译《金光明最胜王经》。

6.《仁王经》云:“三贤十圣住果报,唯有如来居净土。”

关于《仁王经》的传译情况,上文已经做了论述。如上文所述,因此件经疏的抄写时间比不空译《仁王经》要早,所以此段引文当出自罗什译《仁王经》。罗什译《仁王经》有云:“三贤十圣住果报,唯佛一人居净土。”[1](后秦)鸠摩罗什译:《佛说仁王般若波罗蜜经》,《大正藏》第8 册,第245 号,第828 页上栏第1 行。由此可以看出,此件经疏将原经文内容“唯佛一人”改成了“唯有如来”。

7.《佛地论》说:“一四天下,有一须弥山。须弥山外,有七重金山。金山之中,有七内海水,水皆八得。金山之外,有大咸海。咸海之内,有四大洲。一一大洲,各有五百中洲。十千小洲,周匝即有铁轮围绕,故名一四天下。四天下外,复四天下,东西南北,连接而住。数此为数,其数至千,名小千界。小千界外,复有铁轮周匝围绕。小千之外,复有小千,东西南北,连接而住。数此为数,其数至千,名中千界。中千界外,复有铁轮周匝围绕。中千之外,复有中千,东西南北,连接而住。数此为数,其数至千,名大千界。大千界外,复有铁轮周匝围绕。成坏同时,为一佛剎。三重至千,故名三千。一佛化所及故,故名大千。”

此件经疏此处所言之《佛地论》当指亲光菩萨等造、玄奘译的《佛地经论》。然经疏中的引文与《佛地经论》的原文存在很大差异。为方便比较,兹引亲光菩萨等造、玄奘译《佛地经论》卷6 的内容如下:

经曰:又如世界大小轮山之所围绕,如是如来妙观察智不愚,一切自相共相之所围绕。

论曰:此中显示断一切疑因相。如器世界一妙高山,七大金山,八大海水,四大洲等,总于其外有小轮山周匝围绕。如是为一积数至千,复总于外有次轮山周匝围绕,名小千界。如是为一复数至千,更总于外有次轮山周匝围绕,名中千界。如是为一复数至千,总于其外有大轮山周匝围绕,有大风轮总持其下,名一[1]“一”,明本作“为”(参见亲光菩萨等造、[唐]玄奘译:《佛地经论》,《大正藏》第26 册,第1530 号,第318 页注1)。三千大千世界。[2]亲光菩萨等造、(唐)玄奘译:《佛地经论》,《大正藏》第26 册,第1530 号,第318页上栏第6—15 行。

二者文字上存在不小的差异,但论述的中心同为佛教的世界观念,在主旨上有一定的相似性。由此可以看出,此件经疏的作者在引用《佛地经论》时,对原文进行了很大的调整。

8.《涅槃经》云:“唯断取著,不断我见。我见者,名为佛性。”

如前所述,《涅槃经》为《大般涅槃经》的省称,存南北本之分。此件经疏所引《涅槃经》经文内容,俱可见于南北二本。[3]经文内容参见(北凉)昙无谶译:《大般涅槃经》,《大正藏》第12 册,第374 号,第395 页中栏第12—13 行;(刘宋)慧严等:《大般涅槃经》,《大正藏》第12 册,第375 号,第635 页下栏第8—9 行。由于此件经疏前面引用《涅槃经》时,所引经文内容与南本《涅槃经》是一致的,所以此处引文亦同。

9.《摄大乘论》云:“男女根境,喻之于幻。”

《摄大乘论》为佛教大乘瑜伽行派的基本论书,简称《摄论》,印度无著菩萨所撰,但梵文原本已佚。传至中土先后有三种汉译,即北魏佛陀扇多译,二卷;陈真谛译,三卷;唐玄奘译,三卷。其中流行较广、影响较大的是真谛和玄奘的译本。此件经疏引述《摄大乘论》的内容“男女根境,喻之于幻”来论证“如幻”一词,但此句号并不是直接出自《摄大乘论》中,可能是作者对《摄大乘论》的原文进行了改动。陈真谛译《摄大乘论》卷2 有云:

由名不定体相杂,此义相违。此中说偈:

于名前无智,多名及不定;

义成由同体,多杂体相违。

法无显似有,无染而有净;

是故譬幻事,亦以譬虚空。[1]无著菩萨造、(陈)真谛译:《摄大乘论》,《大正藏》第31 册,第1593 号,第120 页中栏第14—19 行。

唐玄奘译《摄大乘论本》卷2 有云:

由名不决定杂体相违故。此中有二颂:

由名前觉无,多名不决定;

成称体多体,杂体相违故。

法无而可得,无染而有净;

应知如幻等,亦复似虚空。[2]无著菩萨造、(唐)玄奘译:《摄大乘论本》,《大正藏》第31 册,第1594 号,第140页上栏第16—21 行。

10.《楞伽经》云:“不实速如电,是故说如幻。”

《楞伽经》共有四译[3]智昇在著录实叉难陀译经时有云:“《大乘入楞伽经》七卷(第四出,与宋功德贤等出者同本,久视元年五月五日于东都三阳宫内初出,至长安四年正月五日缮写功毕)。”(语见[唐]智昇撰:《开元释教录》,《大正藏》第55 册,第2154 号,第565 页下栏第24—25 行),今存三本:其一,刘宋求那跋陀罗译,名《楞伽阿跋多罗宝经》,四卷,名四卷《楞伽》[1](刘宋)求那跋陀罗译:《楞伽阿跋多罗宝经》,《大正藏》第16 册,第670 号,第479—514 页。;其二,元魏菩提流支译,名《入楞伽经》,十卷,名十卷《楞伽》[2](元魏)菩提流支译:《入楞伽经》,《大正藏》第16 册,第671 号,第514—586 页。;其三,唐实叉难陀译,名《大乘入楞伽经》,七卷,名七卷《楞伽》[3](唐)实叉难陀译:《大乘入楞伽经》,《大正藏》第16 册,第672 号,第587—640 页。。此件经疏所引的经文内容当出自求那跋陀罗所译的《楞伽阿跋多罗宝经》[4](刘宋)求那跋陀罗译:《楞伽阿跋多罗宝经》,《大正藏》第16 册,第670 号,第494页上栏第7 行。,即与禅宗有莫大关系的《楞伽经》。

11.《涅槃经》云:“得如幻三昧,断阎浮有。”

《涅槃经》的传译情况,如前所述,有南北之分。与此件经疏所引经文内容相对应,南北二本《涅槃经》均作“得如幻三昧,能断阎浮提有”[5]经文内容参见(北凉)昙无谶译:《大般涅槃经》,《大正藏》第12 册,第374 号,第448 页中栏第18—19 行;(刘宋)慧严等:《大般涅槃经》,《大正藏》第12 册,第375 号,第690 页中栏第9—10 行。。依前面首次《涅槃经》引文之例,此处所引经文亦当出自南本《涅槃经》,但是文字上存在差异。《涅槃经》原经文中的“能”和“提”二字在此件经疏中虽然皆被省略,但丝毫不影响文义。[6]首先,(隋)吉藏撰《仁王般若经疏》中有谓:“得如幻三昧,断阎浮提有。”(参见《大正藏》第33 册,第1707 号,第357 页中栏第12 行)由此可知,省略“能”字是不影响整句文义的。其次,“阎浮提”在佛典中被省略为“阎浮”是较为常见的。

12.《摄大乘论》:“身业如影。”

《摄大乘论》的传译情况,前已有述。此件经疏的引文并非直接出自三种译本《摄大乘论》,可能经疏作者在引用《摄大乘论》时对原文进行了改动。陈真谛译《摄大乘论》卷2 有云:

若实无法,善恶二业,爱非爱果报,云何得生?为决此疑,故说影譬。[1]无著菩萨造、(陈)真谛译:《摄大乘论》,《大正藏》第31 册,第1593 号,第120 页下栏21—22 行。

另外,唐玄奘译《摄大乘论本》卷2 有云:

云何无义?净不净业,爱非爱果,差别而生。为除此疑,说影像喻。[2]无著菩萨造、(唐)玄奘译:《摄大乘论本》,《大正藏》第31 册,第1594 号,第140页中栏23—24 行。

以经疏所云之“身业如影”与二种《摄大乘论》的译文相比较而言,此件经疏的引文与陈真谛译《摄大乘论》的关系似乎更近一些。

13.《维摩经》云:“是身如影,属诸因缘。”

《维摩经》,全称《维摩诘所说经》,鸠摩罗什所译,共三卷。据《开元释教录》记载,历东汉至唐初,包含罗什译本在内,此经前后七译,三存四阙。[3](唐)智昇撰:《开元释教录》,《大正藏》第55 册,第2154 号,第629 页上栏第15—16 行。在存世的三个译本中,要数罗什的译本更为流行,影响更大。此件注疏所引经文当出自罗什译《维摩经》,然内容上存在差异。罗什译《维摩经》有云:

是身如影,从业缘现;是身如响,属诸因缘。[4](后秦)鸠摩罗什译:《维摩诘所说经》,《大正藏》第14 册,第475 号,第539 页中栏第19 行。

二者之所以产生差异,乃因经疏作者在引用《维摩经》经文时做了简省。

14.《温室经》云:“三界受影福。”

《温室经》,乃《温室洗浴众僧经》之略称,前后两译,一本阙。[1]智昇《开元释教录》有云:“《温室洗浴众僧经》一卷(按,亦直云《温室经》)后汉安息三藏安世高译(按,《拾遗》编入第一译,前后两译,一本阙)。”(参见[唐]智昇撰:《开元释教录》,《大正藏》第55 册,第2154 号,第601 页上栏第16—17 行)又谓:“《温室洗浴众僧经》一卷(按,或云《温室经》西晋三藏竺法护译[第二译]右一经前后两译,一存一阙)。”(参见[唐]智昇撰:《开元释教录》,《大正藏》第55册,第2154 号,第631 页上栏第4—6 行)据《大正藏》所载,《温室经》现存者为后汉安世高之译本。[2]安世高之译本,收于《大正藏》第16 册,第701 号,题名作《佛说温室洗浴众僧经》。然据题名之校注可知,宋、元、宫本题名无“佛说”二字,与智昇《开元释教录》中著录的经名是一致的(参见[后汉]安世高译:《佛说温室洗浴众僧经》,《大正藏》第16 册,第701 号,第802 页校记7)。其中有云:

观诸三界中,天人受景福,道德无限量,谛听次说之。[3](后汉)安世高译:《佛说温室洗浴众僧经》,《大正藏》第16 册,第701 号,第803页上栏第22 行。

此句中的“景”字,宫本(即宫内省图书寮本)作“影”[4](后汉)安世高译:《佛说温室洗浴众僧经》,《大正藏》第16 册,第701 号,第803页校记11。,“景”有“影”之义[5]《说文》释“景”为“光也”。《康熙字典》引《集韵》释“景”云:“音影,物之阴影也。”又引《释文》注释《周礼·地官·大司徒》之语“以土圭之灋测土深,正日景”言:“景,本或作影。”又《康熙字典》引《颜氏家训》释“影”曰:“《书·大禹谟》曰:惟影响。《周礼·地官·大司徒》土圭测影。《孟子》曰:图影失形。《庄子·齐物论》云:罔两问影。如此等尤当为光景之景。凡阴景者,因光而生,故即谓为景。”由此可知,“景”有“影”之义。。此件注疏的引文当来自“观诸三界中,天人受景福”的一段偈颂,只是作者对《温室经》原经文进行了改动,将两句概括为一句而引用。

综上,此件《金刚经疏》共引经论14 处,分别引用了《金刚般若波罗蜜经论》(1 次)、《涅槃经》(3 次)、《仁王经》(2 次)、《花严经》(1 次)、《金光明经》(1 次)、《佛地论》(1 次)、《摄大乘论》(2 次)、《楞伽经》(1 次)、《维摩经》(1 次)和《温室经》(1 次)。内容上既有经,亦有论;形式上既有原封不动地直接引用经文,亦有对经文进行改写的间接引用。此件经疏主要利用一些大乘经、论来为《金刚经》进行注解,对相关经义进行阐发。此种或可称为以佛典自注。

三、伯2165 号背《金刚经疏》对经尾“四句偈”的诠释

《金刚经》经文内容有谓:“若复有人,于此经中受持,乃至四句偈等,为他人说,其福胜彼。”[1](后秦)鸠摩罗什译:《金刚般若波罗蜜经》,《大正藏》第8 册,第235 号,第749 页中栏第21 至23 行。

这是“四句偈”一词首次出现在鸠摩罗什译《金刚经》中,全文共出现了六次。关于四句偈的地位,正如朱棣《金刚经集注》中引颜丙所言:“《金刚经》者,乃《大藏经》之骨髓,而四句偈者,又《金刚经》之骨髓。”[2]此语出自颜丙对《金刚经》的注释,参见朱棣集注:《金刚经集注》,上海古籍出版社1984年版,第79 页。但是对于此四句偈的具体所指,则众说纷纭,莫衷一是。[3]顾伟康先生将历史上关于《金刚经》“四句偈”的诸种意见分为六类,分别进行了评述(参见顾伟康:《金刚经解疑六讲》,上海古籍出版社2011年版,第73—85 页)。诸种意见之中,以经文中最后的偈语“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”[4](后秦)鸠摩罗什译:《金刚般若波罗蜜经》,《大正藏》第8 册,第235 号,第752 页中栏第28—29 行。为四句偈的看法最具影响力。故此段偈语被视作整部经文内容最精练的概括,堪称精髓之语。

下面,我们着重来看看此件经疏是如何解释此段偈语的:

“一切有为法”,是所观境。“如梦”至“如电”,喻示境相。“应作如是观”,结劝修学。然依论释,颂有九喻,如星翳灯幻,露泡梦电云。[1]上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法藏敦煌西域文献》第7 册,第315 页。

此处经疏的内容是对四句偈的逐句注释。“一切有为法”,经疏注释为“所观境”,指的是所观察的对象。“如梦”至“如电”,乃指代经文“如梦幻泡影,如露亦如电”的内容,其中包含梦、幻、泡、影、露和电等六种譬喻,而此六种譬喻皆是用来比喻上一句“所观境”——“一切有为法”的。经疏对最后一句“应作如是观”的注解是“结劝修学”,由此可知此一句偈语之作用是总结劝诫习佛者要修行学习,将一切有为法之境皆视作梦幻等相。

敦煌写本斯2047 号《金刚经疏》中有相似的内容,其云:

若为:一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。一切有为法,是所观境。如梦亦如电,喻示境相。应作如是观,结劝修学。然依论释,讼有九喻,如星翳灯幻,露泡梦电云。[2]斯2047《金刚经疏》,《大正藏》第85 册,第2738 号,第129 页上栏第12—16 行。

另外,此处经疏的解释,唐窥基所著《金刚般若论会释》中亦有类似的表述:

此经偈分为三:初一句总举有为法,为所观境;次两句正以九喻教,观九释(种)有为;下一句结劝修行。[1](唐)窥基撰:《金刚般若论会释》,《大正藏》第40 册,第1816 号,第782 页下栏第7—9 行。

此件经疏是对罗什译《金刚经》的注释,所以此处注文是对“如梦”至“如电”共六种譬喻的解释,然而其他诸种译本和世亲《金刚般若论》都列出了九种譬喻。如何对这一矛盾进行解释呢?此件经疏接着有谓:“然依论释,颂有九喻,如星翳灯幻,露泡梦电云。”此即对六喻和九喻两种现象矛盾的调和之语。此件经疏接着对无著和世亲关于譬喻的论述进行了总结。无著的解释是以四种有为相对“星”、“翳”、“灯”、“幻”、“露”、“泡”、“梦”、“电”、“云”九种譬喻进行了分类。此处四种有为相,具体所指为:自性相、著所住味相、随烦(顺)[2]“烦”,当作“顺”,据后文“随顺过失相者,无常等随顺故”改。过失相、随顺出离相。而关于四种有为相和九种譬喻之间的对应关系,此件经疏有云:

自性者:共相见如星,无智闇中,有彼光故,有智明中,无彼光故。人法我见如翳,以取无义故。识如灯,渴爱闰(润)取,依炽然故。

著所住味相者:颠到(倒)境故,如幻,以颠到(倒)见故。

随顺过失相者:无常等随顺故。如露者,显示体相无有,顺无常故。如泡者,显示随顺苦,受如泡故。

随顺出离相者:过去如梦,念处转故;现在如电,不久住故;未来如云,彼粗恶种子,似虚空引出心故。[1]上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法藏敦煌西域文献》第7 册,第315 页。

从经疏此处的解释可知,其以四种有为相对《金刚般若论》及其他译本中的九喻进行了归类,而罗什译本之六喻亦可归属于此四种有为相,如此,二者之间的差异,就消融并统一于四种有为相的概念之中了。

通过对此件《金刚经疏》的简单考察,我们对其产生和流行情况有了一定的认识。由卷尾朱笔题记可知,此件经疏的产生时间可能为开元四年(716)。由卷尾墨笔题记可知,此件经疏为敦煌大乘寺尼妙相于唐开元十二年(724)二月,听寂法师所讲之后而抄。从经疏内容来看,其与斯2047 号《金刚经疏》之间有不少相同之处,两者的差别是此件经疏解释更为详尽,而斯2047 号则较为简略。两件经疏的解经特色及比较研究,将是下一步研究工作的重点。