汉唐时期族名“貉”在东北亚的族群指涉及其演变——以历史语言和文献记录为中心

2017-10-23

“貉”是中国古代北部区域的一个族名,东汉许慎撰写的字典《说文解字》,释貉字为“北方豸种”[1]参见《说文·豸部》貉字注。所据版本为董莲池:《说文解字考正》,作家出版社2005年版,第380 页。。字亦有异体作“貊”[2]《集韵·陌韵》下“貉貊”同条,释曰:“(貉)或从百。”(赵振铎校:《集韵校本》,上海辞书出版社2012年版,第1507 页)又,《康熙字典·豸部》“貊”条:“本作貉。或作貊。”(汉语大词典编纂处整理:《康熙字典(标点整理本)》,汉语大词典出版社2002年版,第1177 页)。在先秦的传世文献中,已能见到貉族的身影。《诗·大雅·韩奕》:“王锡韩侯,其追其貊。奄受北国,因以其伯。”《周礼·夏官》:“职方氏掌……四夷、八蛮、七闾、九貉、五戎、六狄之人民。”《周礼·秋官司寇》所载刑官之类又有“貉隶”。郑玄注“貉”曰:“征东北夷所获。”又如《墨子·兼爱》:“凿为龙门,以利燕、代、胡、貉。”皆是其证。秦汉时期,朝鲜半岛的濊貉(貊)为人所熟知,以迄于晋代。西晋末叶中央威权解体,导致中国对辽东及朝鲜半岛地区的掌控力衰落。随着乐浪、带方诸郡的沦陷,濊貉也逐渐从历史记载中消失。然而,有关“貉”的族称及其族群指涉,依靠各种语言变体在后世六朝隋唐的中国和域外仍有进一步的存留与演化。笔者拟就貉系族群的称谓与演变历程做一专题探讨,以期对东北亚族群发展史有所裨益,并以此就正于方家。

一、“貉”的语音形式与异体“貊”的产生

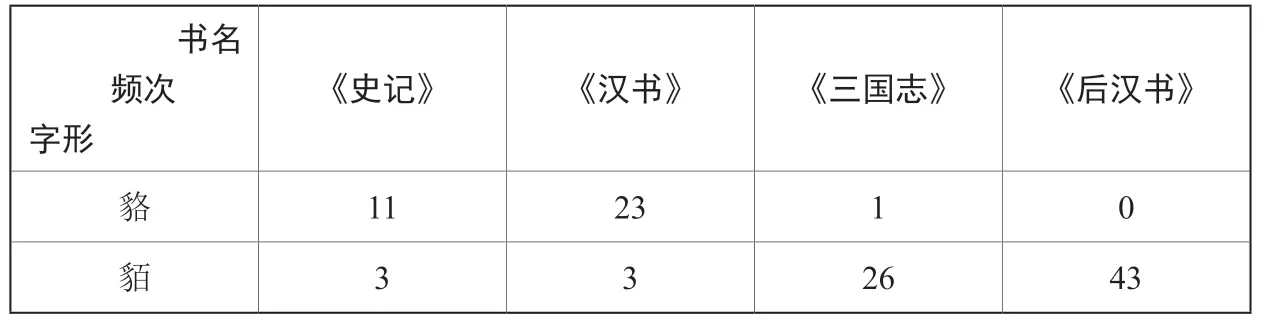

“貉”这一族称出现极早,但在后世,其异体“貊”反而成为书写的主要字形。那么,上述情况是如何发生的,其历史脉络究竟为何,颇可做一番追溯。值得注意的是,在许慎的《说文解字》中,仅收有“貉”字,而无“貊”。就今存的出土文献来看,由豸、各两个构形部件组成之“貉”同样在周代以来的金石刻铭与简帛当中屡见。例如西周早期的伯貉卣、貉子卣铭文中分别有(集成[1]“集成”指张亚初:《殷周金文集成引得》,中华书局2001年版。其后数字为该书所录《殷周金文集成》释文编号,本文引用的字形出现在对应编号的原刻中。下同。5233)、(集成5409);春秋时代貉铭文作(集成4659);战国以降的包山楚简与睡虎地秦简中亦有(荆门包山二号墓87 号简[2]滕壬生:《楚系简帛文字编(增订本)》,湖北教育出版社2008年版,第850 页第2行。)、(睡虎地秦简·法律答问·195 号简[3]张守中撰集:《睡虎地秦简文字编》,文物出版社1994年版,第150 页第7 行。)等形,此时线条化的趋势已经较为明显。与之相对,传世文献中常见的别体“貊”在甲金与简帛文字中则无一见。[4]出土文献有西周鼎铭文,其首句言“隹(惟)王伐东尸(夷)”,文中有“……伐,孚贝”,张亚初将字隶定为(见《集成》2740),并在其旁加注括号,认为即后世貊字。按,此字属左右结构,左部从肉无疑,右部所从究为何形,诸家说解与隶定多有不同。旧多释为从鸟之;郭沫若认为该字从肉从象,“殆即豫州之豫”;陈秉新等隶定为,认为是貂之古字(郭说参见欧波:《金文所见淮夷资料整理与研究》,安徽大学博士学位论文,2015年,第183 页。陈说参见陈秉新、李立芳:《出土夷族史料辑考》,安徽大学出版社2005年版,第144 页),可见《集成》在此处考定的“貊”并非通论。加之鼎铭文之疑似“貊”字在其他器铭中似未见载录,属于孤例,与貉字出现的数量、分布范围、可辨识度不具有可比性。释读者大概看到铭文前有东夷的记录出现,难免对字形的说解带上主观因素。因此笔者认为将此处之视作貊的古形是缺乏依据的。可知《说文》无“貊”,不论是当时尚未造出“貊”字,抑或许慎不以“貊”形为正,均有其久远的时代依据。实际上,即便考察今本《史记》、《汉书》与《三国志》、《后汉书》的记录,亦可见到“貉”与“貊”在字频分布上的迥乎其趣。兹将笔者所统计的结果列表1如下[1]所据版本分别为中华书局《中华经典古籍库》收录的电子版(西汉)司马迁:《史记》,中华书局1982年版;(东汉)班固:《汉书》,中华书局1962年版;(西晋)陈寿:《三国志》,中华书局1982年版;(南朝宋)范晔:《后汉书》,中华书局1965年版。原书正文注疏中出现的貊、貉字不计在内。:

表1 “貉”与“貊”在部分史籍上的字频分布

其中,《史记》、《汉书》主用“貉”字,《三国志》、《后汉书》主用“貊”字的分布状况是非常明显的。结合古文字、《说文解字》和上述诸史的撰著年代可以推测,新字“貊”的出现及其对表族称的“貉”完成书写替换,大约发生在东汉后期至魏晋。《史记》、《汉书》中寥寥几处“貊”字,极可能是后人在传写中错误地追改造成的(今传周秦典籍中所出现的“貊”,亦应做如是观)。那么,“貉”字既然自周代以来已成一固定的书写形式,历秦汉而不变,何以到魏晋之时会出现异体“貊”,并在较短的时间内就逐步取代前者成为

通用字形呢?笔者认为,这是与该字的汉语上古音旧读发生演变密切相关的。检《说文》“貉”字释义:“北方豸种。从豸,各声。”但我们从中古韵书《广韵》所标注的该字“莫白切”音注[1]《广韵·陌韵》陌小韵陌字:“莫白切。”下含十七个同音字,貉字隶之。见余廼永:《新校互注宋本广韵》,上海辞书出版社2000年版,第509—510 页。可知,其中古声母为明母*m,与《说文》所言声符“各”(《广韵》古落切[2]《广韵·铎韵》各字音注,第506 页。,中古声母为见母*k)的读音相去殊远。这种现象往往反映该字在上古时代原有两个或两个以上的复辅音声母。而实际上,“貉”在历史语言学界的上古拟音正有作*mɡra:ɡ 的形式。[3]参见郑张尚芳:《上古音系》所附《古音字表》,上海教育出版社2003年版,第330页。书中第四章第五节“前冠式复声母”曾以《说文》释貉引孔子言“貉之为言恶(恶,郑氏拟音*qa:ɡ)也”的声训,拟貉的上古音为*m-qra:ɡ(见《上古音系》第147 页),与《古音字表》的音值略有出入。按,貉字的声干如果为清塞音声母[q],那么按照郑氏的理论(参见本文相关注释),鼻冠音大多无法吞没后接的清声干,结果是其自身脱落,该字现代读音会更倾向演变为hé。而这一读音所对应的本字在《说文·豸部》中记为“貈”,释为“似狐,善睡兽”,是一种动物。传世书籍常假貉为貈,汉魏时貉的本义又由新出异体字貊来承担,遂导致貉字久假不归,出现音义匹配的歧互。郑氏的构拟或也因此受到一定影响。实际上,上古时代的声训与通假在本字与训释字的读音方面既有音同,也存在大量音近现象,此处似不须拘泥于“恶”字清声母*q 拟音的一致。书末《古音字表》所列的*mɡra:ɡ,将声干转拟为*ɡ,表明作者已意识到相应问题,并做了纠正。唯是正文尚未及更改,故笔者做推论如是。据研究,上古汉语的复辅音在先秦时期为一常态,此后历秦汉逐渐衰微。复辅音现象可见的下限在刘熙《释名》与经师高诱、服虔、应劭等人所处的汉魏迭代之际[4]参见吴锤:《〈释名〉声训研究》,上海师范大学博士学位论文,2006年。李超:《高诱注中音注反映的汉末声母特点论析》,《汉字文化》2008年第6 期;裴宰奭:《服虔、应劭音切所反映的汉末语音》,《古汉语研究》1998年第1 期。,但此时已表现出后世以单声母为主体的格局。自魏晋以下,相关汉语语音史的研究论著则一致认为,当时的

二、“貉”的早期指涉、泛名特征与貉系族群

两周金文虽有“貉”字及与之有关的周王赏赐内容,但均未明确揭示出“貉”的地望。而早期传世文献的记述,则可以补充这方面的缺失。前引《诗经·大雅·韩奕》,叙西周后期韩侯受周宣王之命,在追、貉(貊)等族的附近重建了韩国。据此,如果“韩”的地望得以推知,则貉族的聚居地也可知晓。吕思勉曾征引汉魏学者郑玄、王肃、韦昭与清代考据家俞正燮等人的不同说法,分析过“韩”的地望,认为其地当在河西(今陕西省韩城市一带)。[1]参见吕思勉:《中国民族史两种·中国民族史》,第六章“貉族”,上海古籍出版社2008年版,第122—124 页。按,《中国民族史》一书最初刊于1934年,由上海世界书局出版。杨宽则综合《左传》杜注与江永《春秋地理考实》的观点,认为“韩”在河东,并进一步推论其确切位置在今山西省河津、汾河以北方向。[2]参见杨宽:《西周史》,第五章“附录:韩侯所在地望考”,上海人民出版社2003年版,第600—602 页。相关文字原刊于《中华文史论丛》1982年第4 期,题作“西周春秋时代对东方和北方的开发”。此外,史家还有第三种“河北说”。[3]参见杨宽:《西周史》,第五章“附录:韩侯所在地望考”。从先秦史实来看,貉人在广阔的华北一线均有分布的记录,如《荀子·强国》谓“秦北与胡、貉为邻”[4](战国)荀况:《荀子新注》,北大《荀子》注释组注解,中华书局1979年版,第261 页。;《史记·匈奴传》言“赵襄子逾句注而破并代以临胡貉”[5]《史记》卷110《匈奴传》,第2885 页。,同书《赵世家》有“休溷诸貉”[6]《史记》卷43《赵世家》,第1795 页。;《燕世家》又称“燕外迫蛮貉”[7]《史记》卷34《燕召公世家》,第1561 页。。可见不但《韩奕》中韩国的所在尚存分歧,与之相对应的“貉”的具体活动地域在当时文献中也并不容易辨明。然而自战国秦汉以降,“貉”的指涉范围总体上愈发偏向河北乃至辽东,则是一种事实。如《汉书·高帝纪上》载汉四年(前203)八月:“北貉、燕人来致枭骑助汉。”[1]《汉书》卷1 上《高帝纪上》,第46 页。而同时代其他地区已不能见到貉人活动的实录。究其原因,郑玄笺前引《韩奕》时已提及:“其后……貉也,为狁所逼,稍稍东迁。”则可推知东周以后原先较广泛分布于华北的貉人,受狁(匈奴)浸盛的影响,逐渐东移。抑或所谓的貉人“东迁”,实质上是伴随中原与匈奴两大文明崛起的历史背景,其活动范围不断受到压缩乃至吞没[2]吕思勉已经注意到了燕政权的兴起与貉族地域在不同时代的变化,并指出:“貉族居地,初在燕北。其后则在辽东之外。盖当燕开上谷、渔阳、右北平、辽西、东五郡时,为所迫逐出走也。”(《中国民族史两种》,第124 页)则秦、赵之貉,除与华夏同化之外,其中一部分恐也经历过这样的迫徙历程。唯是秦赵北境邻接草原匈奴诸部,貉人如果北迁,显然难以像燕地的同胞那样拥有较多的转圜余地。,最终便只能局促于东北亚一隅。但大概也是由此之后,貉系族群开始了较为稳定的发展时期。

如前所述,貉人在先秦时期曾散布于秦、晋、燕之北境,到了汉代,随着其活动范围的东移,汉人笔下的“貉”便也全部集中于河北、辽东乃至更远的朝鲜半岛。相应地,汉人意识形态中的貉族,也就成了东北方异民族的特指。这一点除了东汉郑玄注《周礼》之貉为“东北夷”外,许慎《说文》释貉为“北方豸种”,又于羌字下释曰:“南方蛮、闽从虫,北方狄从犬,东方貉从豸,西方羌从羊。”段玉裁注:“豸部云北方、此云东者,谓东北方也。”[3]参见(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注·羊部》“羌字”条,上海古籍出版社1981年影印本,第147 页上栏。推论至确。根据两《汉书》所载,在汉代的世界中,东北方向的异族主要有高句丽、夫馀、濊貉、沃沮、鲜卑、肃慎(挹娄),以及朝鲜半岛南部的三韩部落。高句丽不载于前史,是西汉时兴起的东北新部族。然据《汉书·王莽传》:

先是,莽发高句骊兵,当伐胡,不欲行,郡强迫之,皆亡出塞,因犯法为寇。辽西大尹田谭追击之,为所杀。州郡归咎于高句骊侯驺。严尤奏言:“貉人犯法,不从驺起,正有它心,宜令州郡且尉安之。今猥被以大罪,恐其遂畔,夫馀之属必有和者。匈奴未克,夫馀、秽貉复起,此大忧也。”莽不尉安,秽貉遂反,诏尤击之。尤诱高句骊侯驺至而斩焉,传首长安。莽大说,下书曰:“……今年刑在东方,诛貉之部先纵焉。捕斩虏驺,平定东域……予甚嘉之。其更名高句骊为下句骊,布告天下,令咸知焉。”于是貉人愈犯边,东北与西南夷皆乱云。[1]《汉书》卷99 中《王莽传中》,第4230 页。

西汉(新莽)人在已知高句丽(骊)族名的情况下,仍在政府内部往来文书与公开诏令中称其为“貉”或“秽(濊)貉”[2]濊貉在两《汉书》中屡见(濊或作秽、薉,貉或作貊),往往连称。《汉书》卷64 下《严安传》:“略薉州。”唐颜师古注引晋人张晏曰:“薉,貉也。”(第2813 页)又,《史记》卷110《匈奴传》:“破并代以临胡貉。”唐张守贞索隐:“貉即濊也。”(第2885—2886 页)据今人研究,濊与貉原先当为二族,自貉系族群东迁之后,濊貉始指居于濊地的貉族。两族长期融合,在称谓上逐渐固化为一个复合词,加之此后貉人内部的分化,又衍生为东北亚多个新兴族群的通称。参见杨军:《秽与貊》,《烟台师范学院学报(哲学社会科学版)》1996年第4 期。,而毫无不自然之感。[3]这种高句丽(骊)与貉(貊)自由换用的情况在可见的记载中至少延续到东汉和帝时期。《后汉书》卷4《和帝纪》:“元兴元年(105)春……高句骊寇郡界……秋九月,辽东太守耿夔击貊人,破之。”(第193—194 页)而六朝时代称高句丽为“貊”的情况,见于《南齐书》卷58《高丽传》:“永明七年(489),平南参军颜幼明、冗从仆射刘思敩使虏(引者按,虏指北魏)。虏元会,与高丽使相次。幼明谓伪主客郎裴叔令曰:‘我等衔命上华,来造卿国。所为抗敌,在乎一魏。自余外夷,理不得望我镳尘。况东夷小貊,臣属朝廷,今日乃敢与我蹑踵。’……幼明又谓虏主曰:‘二国相亚,唯齐与魏。边境小狄,敢蹑臣踪!’”(中华书局1972年版,第1009—1010页)与汉代记载所不同的是,这里的“貊”出现于外交场合,且语境中狄、貊互换,有用典以示轻蔑的意涵,故已难断定其在实际使用中的指称性质。联系同书《夏侯胜传》:“宣帝初即位,欲褒先帝,诏丞相御史曰:‘……孝武皇帝躬仁谊,厉威武,北征匈奴,单于远循,南平氐羌、昆明、瓯骆两越,东定薉貉、朝鲜,廓地斥境,立郡县,百蛮率服。’”[1]《汉书》卷75《夏侯胜传》,第3156 页。《匈奴传》:“是时,汉东拔濊貉、朝鲜以为郡。”[2]《汉书》卷94 上《匈奴传上》,第3773 页。这些西汉前期的东北亚史录中,皆不见高句丽字眼。唯独在一朝总结性的《地理志》中才出现相关记录,其中一条载有:“玄菟、乐浪,武帝时置,皆朝鲜、濊貉、句骊蛮夷。”[3]《汉书》卷28 下《地理志下》,第1658 页。将高句丽置于习见的朝鲜、濊貉之后。如此看来,高句丽当是从貉族一系中分化出来的新族群。[4]有研究者将西汉始见的高句丽同周代史书《逸周书·王会解》中的周初东北部族“高夷”联系起来,认为高句丽即是高夷的延续。但这种看法以纯粹的推测居多,似不足为据。相应的质疑可参见孙炜冉、李乐营:《“高句丽”与“高夷”之辨——高句丽名称的由来和演变》,《史志学刊》2015年第5 期。相应地,《后汉书》之《高句骊传》称“句骊一名貊”[5]《后汉书》卷85《高句骊传》,第2814 页。,正验证了这一推断。而以高句丽为主要参照物,《后汉书·濊传》称:“(濊人)耆旧自谓与句骊同种,言语法俗大抵相类。”[6]《后汉书》卷85《濊传》,第2818 页。《东沃沮传》:“(沃沮)言语、食饮、居处、衣服有似句骊。”[7]《后汉书》卷85《东沃沮传》,第2816 页。又,《三国志·高句丽传》:“东夷旧语以(高句丽)为夫馀别种,言语诸事,多与夫馀同。”[8]《三国志》卷30《高句丽传》,第843 页。此外,高句丽与夫馀二族还拥有相似的东明(朱蒙)始祖神话传说,此点早为学界周知,笔者不拟于正文赘述,故附带提及。同书《夫馀传》:“今夫馀库有玉璧、珪、瓒数代之物……其印文言‘濊王之印’,国有故城名濊城,盖本濊貊之地,而夫馀王其中,自谓‘亡人’,抑有以也。”[1]《三国志》卷30《夫馀传》,第842 页。由此,我们便可以将上述的濊貉、高句丽、夫馀、沃沮系联为一个具有密切历史渊源的族群集团,而“貉”这一词汇正是冠于它们之上的族系总称。

其实,检视先秦史籍,已经可以看到“貉”作为华夏之外诸方异族泛称的萌芽。《论语》之《卫灵公》篇载“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦行矣”[2]《论语》,中华书局2007年版,第233 页。之辞,《礼记·中庸》有“言而民莫不信,行而民莫不说,是以声名洋溢乎中国,施及蛮貊”[3]《礼记·中庸》,中华书局2007年版,第131 页。之句;《荀子·劝学》亦谓“干越夷貉之子,生而同声,长而异俗”[4](战国)荀况:《荀子新注》,北大《荀子》注释组注解,第2 页。原注“干越夷貉”四字均以顿号点断,细绎之,此处泛指意味更浓,亦不需断开,故在引用时做了改动。。其中蛮貉(貊)、夷貉中的“貉”,作用显然是与同为方位异族名号的蛮、夷连类,构成一种表达“非华夏族群”含义的复合词。从上述先秦用例来看,中原地区对“貉”的称呼带有一定的歧视意味,这与夷、蛮、戎、狄的用法相似。然而,这种歧视多表现在具体语境的渲染当中,或许只反映了周代华夏人群在与周边民族的比较中所持有的文明优越感,这种优越感具有后起的时代特性,往往不一定反映语意的原初面貌。[5]参见韩昇:《东亚世界形成史论》,第一章第二节“‘华夏’意识和‘夷狄’观念的形成”,复旦大学出版社2009年版,第12—14 页。此外,如果我们要探寻“貉”一词在称述相应族群集团时最初是否带有贬义,也可以从这一称述是他者强加抑或本族自称的关键上进行追溯。有关此点,笔者准备再从历史语音入手做一探讨。本文在第一部分已就貉字异体“貊”的产生及其对前者的书写替换讨论了汉魏之际“貉”的语音演变(即由复辅音词转变为单辅音词)。值得注意的是,在紧承曹魏的晋代张华所著《博物志》中,出现了名为“密吉”的北狄族群。《志》谓:

北方五狄:一曰匈奴,二曰秽貊,三曰密吉,四曰箄于,五曰白屋。[1]参见(南朝梁)萧统编,(唐)李善注:《文选》卷35《册魏公九锡文》李善注引张华《博物志》,中华书局1977年版,第501 页。

有关“五狄”所指,更早则有《尔雅·释地》“八狄”邢昺疏引汉李巡云:“一曰月支,二曰秽貊,三曰匈奴,四曰单于,五曰白屋。”[2](东晋)郭璞注,(唐)邢昺疏:《尔雅注疏》卷7《释地》,北京大学出版社1999年版,第199—200 页。邢昺提及李巡所注《尔雅》本在“八狄”一句后尚有“五狄在北方”,而传世本无,李氏实际注的是“五狄”,故得此解。两相比照,可知《博物志》的“箄于”盖是“单于”之误,其余匈奴、濊貊、白屋除顺序外也均一致。只有汉代人较为熟悉的“月支(氏)”在《博物志》中被改为“密吉”。可见这是张华时代的新信息。无独有偶,在西晋灭亡不久的北方拓跋氏部落集团东界,也出现了所谓“勿吉”的国族名。据《魏书·序纪》:

平文皇帝讳郁律立……二年,刘虎据朔方,来侵西部,帝逆击,大破之,虎单骑迸走。其从弟路孤率部落内附,帝以女妻之。西兼乌孙故地,东吞勿吉以西,控弦上马将有百万。[3](北齐)魏收:《魏书》卷1《序纪》,中华书局1974年版,第9 页。按,崔鸿《十六国春秋》卷37《前秦录五·苻坚中》(载《摛藻堂四库全书荟要》史部,吉林人民出版社2009年影印本,史部第15 册,第591 页上栏)载有一道苻坚诏书,称:“索头世跨朔北,中分区域,东宾秽貊,西引乌孙,控弦百万,虎视云中。”此处之“索头”即拓跋鲜卑,而东宾、西引的句式与前书西兼、东吞非常相似,只是以“濊貊”代替了“勿吉”。不知是十六国时期尚存貉/貊古音遗留,遂使苻坚以勿吉为濊貉,还是仅仅由于诏书承用故往的文学语典习惯,将东北诸族泛称为濊貉。由于难下定论,姑存此待考。

特别是,“管道+调控中心”模式既可用于国家、省市等大区域天然气管网的管控,更适用于小区域天然气管网的管控,特别是资产极其复杂、难以理清的市区县以及城市燃气企业的天然气输配管网,在实现公平公开、统筹调配的同时,最大限度地保证现有体系的连续性、稳定性,释放多方主体竞争活力。

“勿”与“密”在中古早期同为重唇音明母*m 字,二者显然是针对同一词汇的音近异译。《序纪》提及的拓跋郁律是北魏开国之君道武帝拓跋珪的曾祖,郁律二年即东晋元帝大兴元年(318)。按《魏书·勿吉传》:“勿吉国,在高句丽北,旧肃慎国也。”[1]《魏书》卷100《勿吉传》,第2219 页。又据《三国志·挹娄传》:“挹娄在夫馀东北千余里,滨大海,南与北沃沮接,未知其北所极……古之肃慎氏之国也。”[2]《三国志》卷30《挹娄传》,第847—848 页。肃慎是传说中周代东北方的部落,先秦史籍《国语》称:“昔武王克商,通道于九夷百蛮……肃慎氏贡楛矢石砮。”[3]徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》卷5《鲁语下》,中华书局2002年版,第204 页。《三国志》之所以将挹娄视作肃慎的延续,便是因为挹娄人“其弓长四尺,力如弩,矢用楛,长尺八寸,青石为镞”[4]《三国志》卷30《挹娄传》,第848 页。。《魏书》无挹娄,而检视其自北魏孝文帝以后的帝纪中,勿吉国亦常向北魏朝贡楛矢,在太和十二年(494)八月还有进献石砮的记录。姑勿论远古时代的肃慎氏,单就前述二书所记的时、地与基本生活方式而言,“挹娄”与“密吉”/“勿吉”代表的应是东北亚同一或相近族群在汉魏与西晋北朝两个不同时期的译名。有学者业已指出,挹娄在汉魏时代臣属于夫馀,其进入中原王朝纳贡也需要多次的“重译”,夫馀在这一时期显然应当充任主要的译介者。换言之,“挹娄”之名来自于夫馀人对这一族群的称呼。密吉、勿吉分别见载于晋代书籍《博物志》与尚处于草原时代的拓跋氏编年史中。张华虽笼统地提及“北方五狄”,却并未明示密吉的所在,盖是由于其人博学而辗转接收到当时某些零碎的北方部族信息。至于勿吉之译,首见于尚未完全华夏化的拓跋鲜卑,且据《魏书》,鲜卑人早期与勿吉接壤,了解其地理形势与言语风俗当不甚困难,故而后者的译名应是源于拓跋氏在双方的接触中所使用的称呼。[1]参见程尼娜:《汉至唐时期肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨及其朝贡活动研究》,《中国边疆史地研究》2014年第2 期。因此,短时间内的异译重出,便可从译介来源的不同中找到解释。其中,“密吉”、“勿吉”在隋唐又先后存在“靺羯”、“靺鞨”的异译。[2]参见李玲、东青:《也谈“靺鞨”名称之始见》,《北方文物》1997年第2 期。我们将这四译的中古音[3]本文的中古音采用李荣的构拟,并对部分原书中权宜的符号做了改写,以符合国际音标。参见李荣:《切韵音系》,科学出版社1956年版,第128、150—151 页。做对比如下:

靺羯*mɑt kiɐt

靺鞨*mɑt ɣɑt

从中可以发现,这一族称汉译的两个音节中,韵母部分的对音多有参差,因此显得较为模糊。声母部分除最晚出现的译字“鞨”外,均表现前一字的声母为*m,后一字的声母为*k。即便就鞨字的声母*ɣ 而言,它与*k 的发音部位也同属舌根,相去不远,或是受到翻译的时、地因素影响造成的小歧异。此外,两个音节都带有*-t类塞音韵尾,表明该译音的语源应具有短促的发音特征。再综合首、次音节前的辅音分别为*m、*k 类,词语本身带有短促闭音节形式这两个特征,我们就颇须注意“勿吉”与上古音形态为*mɡra:ɡ 的“貉”一类早期词汇的关联。就历史语言学理论而言,同种语音形式在不同地区的演变往往存在速度与方式的差异。[1]语言学家徐通锵曾指出:“语言,特别是语音,它的发展是很有规律的,而这种规律的作用又受到一定的时间、地域、条件的限制,使同一个要素在不同的方言或亲属语言里表现出不同的发展速度、不同的发展方向,因而在不同的地区表现出差异。”参见氏著:《历史语言学》,第四章“历史比较法(上):客观根据和拟测步骤”,商务印书馆1996年版,第72 页。按,勿吉人的语言与汉语固然不是亲属语言乃至方言的关系,但本文提及的貉/勿吉这一族名词汇由于向外借出的原因,成为两种语言中共存的要素,因此同样可以从历史比较法的规律性与不平衡性角度来进行比较分析。例如今中亚哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦交界处有一条著名的塔拉斯(Talas)河,其在汉代被译为都赖*ta: ra:ds 水[2]《汉书》卷70《陈汤传》:“明日,前至郅支城都赖水上,离城三里,止营傅陈。”(第3013 页)蒲立本(E.G.Pulley Blank)提及:“(都赖水)为康居北面的一条河流名……高延(De Groot)考为塔拉斯河(Talas),无疑是正确的(De Groot1921,p.229;参见Dubs1957,p.29,n.20)。”(引自〔加〕蒲立本:《上古汉语的辅音系统》,潘悟云、徐文堪译,中华书局1999年版,第132 页)余太山亦认为此处之都赖水对应于塔拉斯河,参考余太山:《大宛和康居综考》,《西北民族研究》1991年第1 期。,唐代由于汉语语音的演变,遂转译为怛罗斯*ta(t) las(ie)[3]怛罗斯或作怛逻斯、多罗斯。(唐)杜佑《通典》卷185《边防序》:“高仙芝伐石国,于怛逻斯川七万众尽没。”(中华书局1992年版,第4981 页),今译则进一步转变为“塔拉斯”。今西藏的拉萨(Lhasa)地区,在唐代译音为逻些*lɑ sɑ[4]藏语原词对应“些”的音节并无i 介音,此处“些”字当音《广韵》苏箇切,而非常用的写邪切。逻些或作逻娑、逻逤等,《旧唐书》卷196 上《吐蕃上》谓:“吐蕃,在长安之西八千里……其人或随畜牧而不常厥居,然颇有城郭。其国都城号为逻些城。”(中华书局1975年版,第5219—5220 页),同样由于音变的关系,今译则已转为“拉萨”。东北亚地区的“貉”系族群或也因保留类似较古的语言形态,当这一原始词汇再度被引入中古汉语时,便产生了“勿吉”的新译名。此外,有关貉在先秦与汉代典籍中常作东北族系泛称的现象已如前述,“勿吉”既然是经与其接壤、外交上不存在复杂的役属关系但此后又入主中原的鲜卑人用汉语音译的形式直接引入华夏社会的,那么它便更有可能代表汉魏时代被称为“挹娄”的族群集团更广泛意义上的自称。在可推知的语言系属方面,尽管《三国志》、《魏书》称挹娄/勿吉人“形似夫馀,言语不与夫馀、句丽同”、“言语独异”,但考之“貉”在西周即已见载史册并绵延至汉的泛名记录,中古东北亚广阔腹地内的多个族群或在更为悠久的时代有过交流联结的历史[1]按《魏书》卷100《豆莫娄传》:“豆莫娄国,在勿吉国北千里,去洛六千里,旧北扶馀也……或言本秽貊之地也。”(第2222 页)则是勿吉以北更有貉系族群,而其与南部之扶馀同源的记录也说明了东北亚早期各族之间迁徙、流动的复杂性。,“貉”作为共同的族名记忆,便是这种交流的历史遗存。此外,有关挹娄、勿吉何以改换,笔者亦注意到《魏书·勿吉传》中的一条记载:

(勿吉)其傍有大莫卢国、复钟国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎尔国、拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国,前后各遣使朝献。[2]《魏书》卷100《勿吉传》,第2221 页。

其中的“库娄”国,中古音*kho lu。挹娄据《三国志》,既然源于汉代的旧译,则当参考它们的上古音*qɯb ɡ·ro。汉代复辅音较之上古典型时期的两周,已大为退化,“娄”字是否仍保留最前的弱音素[ɡ]颇有疑问,很有可能弱化为*ro,因此可以将挹娄的汉代音形式修正为*qɯb ro。与北魏时代的“库娄”对音做比较,除娄声相近外,挹、库的声母*q、*kh 分属小舌与舌根部位的塞音,它们的主元音*ɯ、*o 又同在舌面后半高以上的位置,具有音近相通的可能。加之无论挹娄抑或库娄,皆为外族名词的音译,本就存在潜在的多语言转换和时代的差异因素,因此综合分析上述信息,所谓勿吉近旁的“库娄国”,极有可能便是早先的“挹娄”。之所以发生外界对其称名的转换,其一大略如前所述——源于译名来源(夫馀、鲜卑)本身的不同;其二则是这一地区的部族集团应当本就有历史悠久的“勿吉”(貉)这一通名,汉魏时代该地众多部族之一的挹娄部或因曾经称雄许久,故而得以专擅其名长达数百年。而在西晋至北朝之际,该部实力浸衰,具有更深历史底蕴的族系通名“貉”遂得以借鲜卑政权的音译,再度出现在汉地的史籍当中。[1]《新唐书》卷219《黑水靺鞨传》称唐代之靺鞨“又有拂涅、虞娄、越喜、铁利等部”(中华书局1975年版,第6179 页),其中的虞娄(*ŋio lu)又可能是北朝“库娄”之后在唐代的音译。

由此言之,貉及其中古译名“勿吉”、“靺羯”最先当为东北亚广阔地带各族群集团的自我通称。这一通称既风行东北亚南部的夫馀、高句丽地区,又见于北部的挹娄地区,可见其所具有的泛称特性并非纯粹出于华夏人群的称谓习惯,更重要的原因当来自远古时代其内部的自我认同。“貉”正宜视作这一认同的标识与历史遗存。

三、《三国史记》“”即濊貉考

朝鲜高丽王朝时代金富轼所撰写的《三国史记》,载有名为“靺鞨”的族群。其首次出现的时间可以远溯至公元前37年[2]〔高丽〕金富轼著,孙文范等校勘:《三国史记》卷13《高句丽本纪1·始祖东明圣王》:“时朱蒙年二十二岁,是汉孝元帝建昭二年(前37)……其地连靺鞨部落,恐侵盗为害,遂攘斥之,靺鞨畏服,不敢犯焉。”(吉林文史出版社2003年版,第175页),与中国史书中首见的靺鞨译名相比,早了约六百年。有关于此,历来已有不少研究进行过探讨[3]详见杨军:《朝鲜史书〈三国史记〉所载“靺鞨”考》,《中国边疆史地研究》2008年第4 期。,其中看法大致有三:(1)认为《三国史记》中的靺鞨即中国史书中的靺鞨或其前身勿吉、挹娄、肃慎。(2)认为是中国史书中的沃沮。(3)认为是中国史书中的濊貉。笔者基本赞同第三种看法——实际上仅从高句丽、百济、新罗本纪同时提及靺鞨在其接壤的邻境这一事实来看,只有汉代的濊貉人符合这一地理区位。[1]高句丽与靺鞨连境之例见详见前文,百济、新罗北界与靺鞨为邻分见《三国史记》卷23《百济本纪1·始祖温祚王》:“二年(前17),春正月,王谓群臣曰:‘靺鞨连我北境,其人勇而多诈,宜缮兵积谷,为拒守之计。’”(第275 页)同书卷1《新罗本纪1·祇摩尼师今》:“十四年(125),春正月,靺鞨大入北境,杀掠吏民。”(第15 页)据谭其骧主编《中国历史地图集》(中国地图出版社1996年版)两汉时期相关地图,濊貉分布在高句丽之南、三韩(后演化出百济与新罗等国)部落之北,今朝鲜半岛中部偏东地区。同时,由于《三国史记》常有直接抄录两《唐书》、《资治通鉴》等原文(有时稍加改动)的现象,书中出现的这部分隋唐时期靺鞨记录自与中国史籍所言的靺鞨无异。因此第一种看法此时亦可参酌。需要指出的是,笔者所专注的“靺鞨”资料,系指金富轼抄缀中国史料之外的朝鲜本土记载[2]金氏在《三国史记》中移录中国史料往往较少改动,因而易于辨明来源。而在中国史书中无记载或与中国史书记载相矛盾的那部分记录,往往可能源自朝鲜半岛本土的历史资料。参见李大龙:《〈三国史记·高句丽本纪〉史料价值辨析——以高句丽和中原王朝关系的记载为中心》,《东北史地》2008年第2 期。,在这个意义上,所谓的靺鞨绝大多数情况下当指濊貉无疑。濊貉人可以简称为濊或貉,其名有专称与通称之别(二者之间的关系参考本文相关注释,此不赘述)。《三国史记》记载的这一族群往往有确指,应属专称。貉与靺鞨之间的语音相近关系,笔者已在前文通过比对证明。《三国史记》卷34至37 的《地理志》,记有不少三国古地名与相应的统一新罗时代景德王(742—765年在位)新改地名,其中,除了将混杂汉、朝鲜半岛诸语言因素的旧有地名改为一致的汉语意译外[3]参见C.I.Beckwith(白桂思),Koguryo, the Language of Japan’s Continental Relatives,Leiden·Boston: Brill, 2004, pp.50-92。,也不乏在音译式的地名方面因中世朝鲜语的一些汉语借词音停留在上古层次、与隋唐音区别过大而做出改动以适应时代的现象。其例如百济乌山县改为孤山县、加乙乃县改加知奈县,高句丽德殷郡改德近郡,新罗古县只沓县改鬐立县等。[1]参见宋兆祥:《〈三国史记〉地名反映的上古知组和章组问题》,《语言研究》2008年第2 期。同样,朝鲜半岛诸国可能滞留了与“貉”的上古层次相近的语音形式,由于在中古时期依字发声,读来近似隋唐王朝所习用的“靺鞨”,遂造成统一新罗时代以后三国旧史中的“貉”或“貊”字几乎都被与时俱进地转写为“靺鞨”。

值得注意的是,濊貉人在西晋末年的乱世中,与一同陷落的乐浪、带方诸郡类似,不久就几乎消失在中国的史书实录中。[2]南朝四史、《魏书》均无濊貉的具体记载,即是其证。隋唐之后所修《隋书》、《北史》,始又有“貊国”的记录,详见下文。有鉴于此,历来以为濊貉大概也在晋代以后一段时间为高句丽所吞并,不再保有其独立地位与名号。[3]苗威《貊人史迹探微》提及《三国史记》记录的汉晋时期最后一条貊人史料在292年(文章载中国朝鲜史研究会编:《朝鲜·韩国历史研究》[第15 辑],延边大学出版社2014年版,第19 页)。大概基于史书不传的原因,《中国历史地图集》自东晋十六国时期后,不再于朝鲜半岛标注濊貉(貊)族群。然而,《三国史记》中零星的几条记载,却与传统认识不符。其一为《高句丽本纪·阳原王》:

四年,春正月,以濊兵六千攻百济独山城。新罗将军朱珍来援,故不克而退。[4]《三国史记》卷19《高句丽本纪7·阳原王》,第238 页。

与此相呼应,同书《百济本纪·圣王》亦称:“二十六年,春正月,高句丽王平成与濊谋,攻汉北独山城。王遣使请救于新罗,罗王命将军朱珍领甲卒三千发之。朱珍日夜兼程,至独山城下,与丽兵一战,大破之。”[5]《三国史记》卷26《百济本纪4·圣王》,第316 页。由于此战百济、新罗联军获胜,百济的记录更为详细。按高句丽阳原王四年、百济圣王二十六年即南朝梁太清二年(548),此时已进入六朝后期,半岛史籍犹记高句丽与濊人通谋攻击百济,则是濊貉虽为高句丽所并,其政治上的独立性恐怕仍旧较强,故而并未消泯其名号。自晋末已失载数百年的貉人也重现于稍后的隋唐文献中。《隋书·百济传》末尾载有:“百济自西行三日,至貊国云。”[1](唐)魏征:《隋书》卷81《百济传》,中华书局1973年版,第1820 页。《北史·百济传》所记与其略同。因此可与《三国史记》相互参证。濊貉人的最晚两条记录,见于《新罗本纪》与《金仁问传》。其一为《新罗本纪·太宗武烈王》:

五年……三月,王以何瑟罗地连靺鞨,人不能安,罢京为州,置都督以镇之。[2]《三国史记》卷5《新罗本纪5·太宗武烈王》,第73—74 页。

同书《地理志》中,亦呼应称:“太宗王五年,唐显庆三年,以何瑟罗地连靺鞨,罢京为州,置军主以镇之。”[3]《三国史记》卷35《地理二·溟州》,第433 页。按何瑟罗州的所在,即今韩国江原道江陵市,此地正与汉代的濊貉活动地域相重合[4]新罗和高句丽早期都有称作“北溟”的地名,分见《新罗本纪》之南解次次雄、《高句丽本纪》之大武神王时期。高句丽大武神王是在讨伐与其纬度相近的扶馀国时见到了一位“北溟微贱”之人,并用以为将。由此看来,二国早期史的“北溟”实际上均是就其国界北端而言的泛指,并非同地。然新罗之“北溟”当与后来高句丽南部政区的何瑟罗州相邻近,故新罗得其地后改为溟州。按《三国史记》卷1《新罗本纪1》南解次次雄十六年(公元19年):“春二月,北溟人耕田得秽王印,献之。”(第5 页)同书卷35《地理二》“溟州”条引唐人贾耽《古今郡国志》云:“今新罗北界溟州(即原高句丽何瑟罗州),盖濊之古国。”(第433 页)亦是此地为濊貉人区域之一证。,而绝不可能为唐代史籍所习称之靺鞨诸部所据,因为靺鞨、新罗二者之间还隔着一个国土腹地广阔的高句丽。《志》中已谓新罗武烈王金春秋五年即唐高宗显庆三年,则是658年尚有濊貉人存在。且“人不能安”与“置都督(军主)以镇之”的记载,反映了濊貉人至此仍是一支不可忽视的武装力量。此后再经三年,《金仁问传》又载:

大王嘉尚仁问功业,授波珍餐,又加角干。寻入唐宿卫如前。龙朔元年,高宗召谓曰:“朕既灭百济,除尔国患,今高句丽负固,与秽貊同恶,违事大之礼,弃善邻之义。朕欲遣兵致讨。尔归告国王,出师同伐,以歼垂亡之虏。”[1]《三国史记》卷44《金仁问传》,第508—509 页。

按,龙朔元年(661)时如高宗诏书所示,百济已被唐罗联军所灭,朝鲜半岛上仅余高句丽与新罗。然而诏书中却称“高句丽负固,与秽貊同恶”,这不能不令人注意。考之中国史籍,《旧唐书·百济传》曾载有与此时代相近的两国文书记录:“(永徽)六年(655),新罗王金春秋又表称百济与高丽、靺鞨侵其北界,已没三十余城。”[2]《旧唐书》卷199 上《百济传》,第5331 页。此处与高句丽、百济联军攻新罗北界(即何瑟罗州一带)之靺鞨,显然指的是濊貉。这是当时新罗人在与中国交往中将汉代以降之貉转写为靺鞨的实证。但据《北史·勿吉传》与两《唐书》的靺鞨诸传,唐人意识里的靺鞨种落,当然不会包含这一群居处于高句丽南界、新罗与百济北界的貉人。《百济传》之所以亦称之为靺鞨,不过源于对前文金春秋“表称”的援引。这也说明了分裂数百年后重归一统的唐代中国虽然对于东北边疆族群的认识较之以往更为丰富,却对濊貉的存在及其在朝鲜半岛与靺鞨混称的现象一时不甚了了,因此才会不加审度地加以引用。回过头来看《金仁问传》中的高宗诏书,耐人寻味的是当唐人再度接收到类似信息后,并未简单沿袭,而是主动做出了纠正,将其改回汉代书契以来常见的“秽貊”[1]按,高句丽在抵拒唐军时曾有引靺鞨兵为助的记录,诏书中的秽貊似也有可能是靺鞨的代称。然诏书文辞称述高句丽、百济均未以用典的形式做指代,何以至唐人习用的靺鞨时反而称其为秽貊呢?笔者检核唐代诸书,目力所及,发现唐人言秽貊者极少。偶有数例(散见于《通典》、《初学记》等书),亦多是援引汉晋时代的旧文。至于唐人以秽貊指代靺鞨的现象,则更无一见。有鉴于此,此秽貊大体即对应前代之濊貉,应无疑义。,可谓非常允当。再联系前引唐修《隋书》中“百济自西行三日,至貊国”这样新出现的历史信息,便可知这一改动并非率意偶为,应当是建立在唐廷对东北亚区域认知逐步深入的基础上的。

由此,我们得以了解濊貉部族自汉晋以来迄于隋唐,实际上并未消泯,它在被高句丽吞并以后,一直保留其独立地位与上古时代延续而来的族名语音形式,乃至与高句丽政权的存续相始终。直到统一新罗时代到来后,濊貉才彻底地成为一个历史概念。

四、余论

源自上古时代的族称“貉”,其指涉范围以及在汉唐时期东北亚地区的演变、存续状况俱如前述。貉这一语音形式与其后世变体貊、勿吉、靺鞨等所代表的族群,在上古绵亘中古时代的舞台上持续了千余年。笔者注意到,这一称述在越早的时代,总体通行的程度越高。自高句丽、夫馀等族迎来了文明的曙光之后,似乎不再倾向于以“貉”来代表自身;原就不属于“貉”的朝鲜半岛南部新罗、百济国家,更未见在文明化以后将自身同“貉”联系起来。“貉”及其变体,最后只在臣属于高句丽的濊貉、辽东更北之地较为落后的勿吉/靺鞨诸部落集团中得以存续。这应即周代以来“华夷观”所表达的生活方式与文化认同心理在华夏边缘人群的投射。[1]王明珂曾以民族史研究的边缘理论入手,探讨过古代族群在资源竞争中如何借助历史记忆来维护或重塑族群边界的现象,并认为这往往是一个动态发展的过程。参见氏著:《华夏边缘——历史记忆与族群认同》,第三部分“华夏族群边缘的形成与扩张”,台北允晨文化实业股份有限公司1997年版,第187—320 页。此外,作为早期东北亚地区的一个具有广泛共通性的族类名号,“貉”内部各族群之间固然在历史渊源、语言系属方面存有便于寻觅的纽带,但其中也包罗了历来被视为不同系统、缺乏交流的异族(例如辽东北部所谓肃慎族系的靺鞨与南部的夫馀、高句丽等,通常即不被视为具有共同渊源),这些问题尚需进一步的思考和探究。本文谨就历史语言与历史文献两个方面,对貉的称名与貉系族群在后世的演化做了较为初步的考察,更深入的发现尚有待于文化人类学、体质人类学、考古学等多学科在今后的探索与推进。