“村治”视域下村庄联结机制重塑路径

——基于浙东Q区27个行政村的样本分析

2017-10-20沈丽丽

沈丽丽

(中共绍兴市柯桥区委党校,浙江 绍兴312030)

“村治”视域下村庄联结机制重塑路径

——基于浙东Q区27个行政村的样本分析

沈丽丽

(中共绍兴市柯桥区委党校,浙江 绍兴312030)

“村治”是村级公共权力对村域社会进行组织、管理和调控,包涵政治、经济和社会三个向度。通过调研发现,落后村都具有村级社会内部联系薄弱、内生动力匮乏等“弱联”特征。本研究通过对Q区27个“弱联村”的整转实践的调研,在“村治”视域下探讨落后村村庄联结机制重塑影响因素以及对策路径。

村治;“弱联村”;乡村治理

一、问题的提出

乡村治理是指乡村公共权力对村(社区)公共事务的组织、管理与调控[1]。在当前中国快速实现现代化的进程中,基于农村作为中国现代化的稳定器与蓄水池的战略定位[2],乡村治理作为农村现代化的必要条件理所应当地处于重中之重地位。村级治理作为乡村治理的核心内容,其治理成效直接决定乡村治理的质量,进而影响“三农”问题的解决和农村现代化的实现。随着改革开放和市场经济体制的建立,中国的农村社会内部结构发生很大改变。本课题组在调研中发现,由传统的“关系社会”变成“联结机制较弱”村庄是诸多落后村的共同特征,如上级(主要指区、镇街)、村组织与村民之间联系较弱、村集体经济与村民利益联系较弱、村组干部和村民感情联系较弱、村公共事业与村民个人利益相关度较弱等。课题组把这种由于缺乏有效的内部联结机制而导致村治状态涣散和发展滞后的村庄称之为“弱联村”[3]。面对农村这种新形势、新变化,村级治理在中国现代化进程中如何解决国家意志的推行能力、乡村组织行为合理化和村(社区)资源动员的问题成为当前亟需解决的课题[4]。而“弱联村”的治理问题更是这一重大课题的重中之重。

二、研究方法

本次研究以个别访谈和问卷调查为主要研究方法。课题选取Q区在2012年至2014年进行整转的27个“弱联村”为样本。Q区即原来的S县,2013年撤县设区下辖356个村(居、社区),总人口128万,是全国“十强县”。本次研究走访了区委组织部负责基层组织建设的多位领导及多名乡镇组织员,认真了解Q区村级组织建设情况,同时走访了8个乡镇的16个重点整转“弱联村”,召开了有多名村干部和村民代表参加的11场座谈会,入户走访农民20多户。在此基础上,课题组设计了《Q区村庄联结机制调查问卷》,共发放问卷350份,回收有效问卷338份。

三、“弱联村”整转成效分析

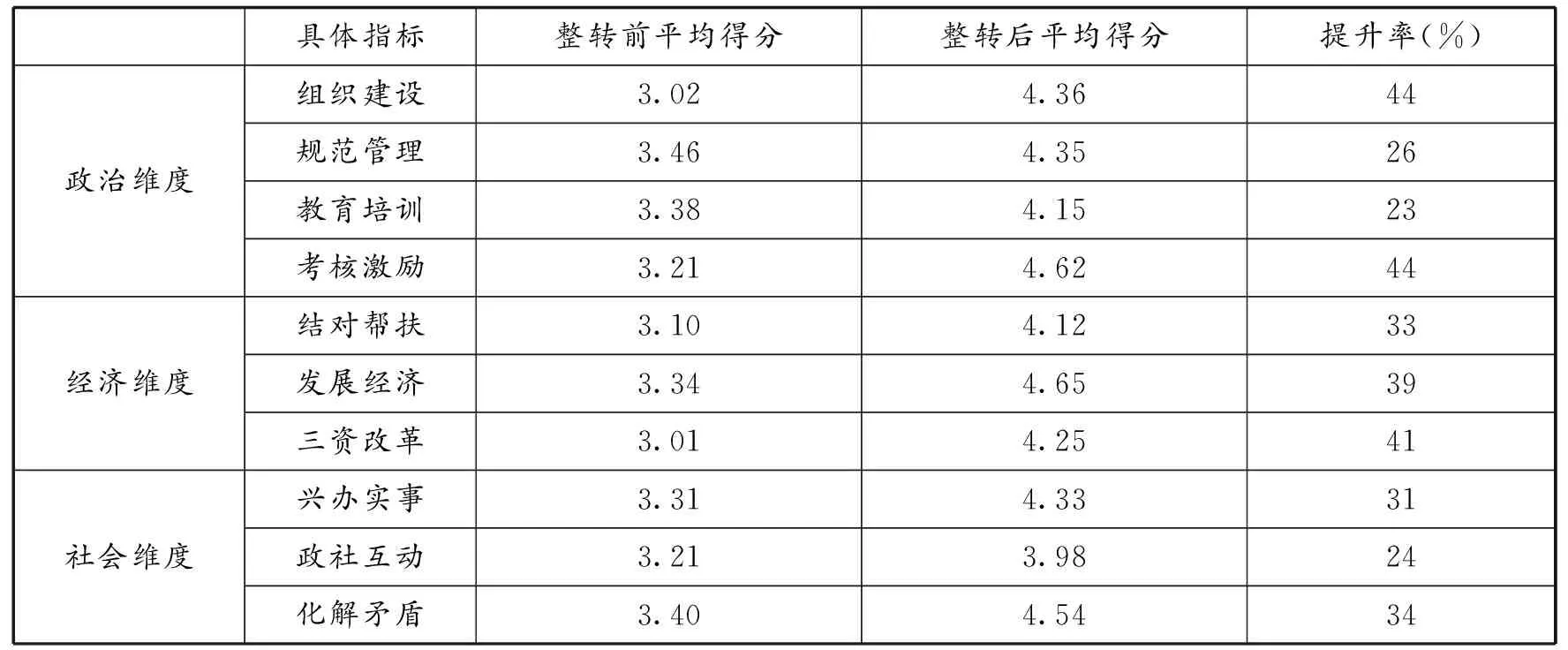

调查问卷采用打分的方式,收集了“弱联村”整转前后村庄联结机制政治、经济和社会三个维度的相关数据。调查数据分析具体结果见表1。

表1 “弱联村”帮扶整转前后各项工作得分变化表

具体指标整转前平均得分整转后平均得分提升率(%)政治维度组织建设3.024.3644规范管理3.464.3526教育培训3.384.1523考核激励3.214.6244经济维度结对帮扶3.104.1233发展经济3.344.6539三资改革3.014.2541社会维度兴办实事3.314.3331政社互动3.213.9824化解矛盾3.404.5434

从表1可以看出,“弱联村”帮扶整转成效最突出的指标是组织建设、考核激励和“三资”改,革其得分提升率最高;组织建设、“三资”改革和结对帮扶是整转前得分最低的,说明“弱联村”的发展与这三个因素呈现正相关;而发展经济、考核激励和化解矛盾是整改后得分最高的三个选项,说明这三个因素是“弱联村”整改过程中的最有效手段。

四、Q区“弱联村”村庄联结机制重塑实践及成效

从2012年以来,Q区每年摸排一批“弱联村”,并开展帮扶整转。截至2014年底,共有27个村完成整转任务,共有18个村的班子进行了大调整,兴办大小实事项目168项、总投资达1.3亿元,累计增加集体收入1612万元,年均增长21%,破解征地拆迁、财务清算等方面的历史遗留问题95个,涉及的信访数下降了33.7%。为了协同推进,本研究选择经过三年整转实践的27个村做样本进行分析总结,为村级治理中村庄联结机制重塑提供一些借鉴。

(一)政治向度

在对“弱联村”的整改中,首当其冲就是加强党组织建设,重塑村级党组织的凝聚村民、影响村民、号召村民的重要功能。

1.组织建设

要改变“弱联村”的向心力缺乏、人心涣散面貌,首先必须筑牢村子的主心骨,凝聚全村的认同感。因此,整转“弱联村”首要的是选优配强村级班子,使村级班子成为带领群众干事创业、建设新农村的“领头雁”。为此,Q区对排出来的27个“弱联村”的村党组织针对其具体情况进行了“手术式”的整改。一是调整优化。对履职意识弱、配合不好甚至长期闹不团结的村(社区)干部,通过责令辞职、免职等方式予以调整。3年间,27个村共调整18个村(社区)班子成员,其中村党支部书记14人。二是下派培养。SD社区原先是“弱联村”,其主要问题是干群关系紧张,村民对村主要干部不信任,导致村民多次频繁上访,村级工作无法正常开展。为解决SD社区问题,Q区从区CB机关选派一名中层干部到社区担任专职驻村指导员(后被选为社区书记)。他会同包干组其他成员,利用一个多月的时间走访了社区的每一户居民,向居民调查了解社区问题,并对社区居民反映的问题做到能当场解决就立即解决,无法当场解决就做好解释工作,并及时反馈解决方案和处理意见。

2.规范管理

“弱联村”导致内部联结机制薄弱的原因是多方面的,首先往往在干群之间存在弱联问题,在村干部之间及村民之间也都存在弱联的问题。规范管理强调在管理过程中充分体现人的价值,在对人的本质特性准确把握的基础上,通过确立一套价值观念体系来引导下属员工的意志行为选择[5]。Q区在对“弱联村”的整治中充分实施规范管理,对村(社区)事务进行全面整顿,旨在塑造所有村成员的主人翁精神,共同致力于村(社区)事业的发展,从而提升全村(社区)的凝聚力。一是严格管理党员。通过健全落实“三会一课”制度,强化党组织“评星晋级”,实施党员“先锋指数”积分清单管理,从严管理村级班子、党员队伍、村民代表等各类人员;通过强化党员底线管理,落实党员联系服务群众制度,优化党群干群关系,解决一批群众反映强烈的干部作风、村级治理等热点问题。二是强化制度治村。指导各“弱联村”(社区)认真贯彻落实《浙江省村级组织工作规则(试行)》和《村干部日常履职管理办法》,严格执行“五议两公开”制度,强化“三资”管理,做到按制度理事、按规范办事,充分调动党员群众参与村级治理的积极性和主动性,赢得广大党员群众的信任和支持。三是深化落实“夏履民主程序”基层协商民主做法。“以制度治村,按程序办事”,充分激发所有村(社区)成员的主人翁精神,协力做好村(社区)事务。ZY村是Q区一个比较边远的规模较小的山区村庄,2012年该村公开各种事项65项,收到群众意见73条,建议38条,该村将这些意见及建议进行分类整理,提出解决方案并将工作规划流程村布告栏公布,接受全体村民的监督。经过两年多的实践,ZY村的人心顺了,村子和谐了,各项事业都走上了快车道。

3.教育培训

村级党组织面临来自现代化过程中政治、经济、社会、文化等方面的挑战,因此,要着力提高村级党组织的宣传教育动员能力,增强党组织的感召力、凝聚力,巩固群众基础,保障党的路线方针政策在农村得以有力贯彻。为此,由区委整转办牵头组织“弱联村”(社区)全体干部集中培训,提高村干部的履职意识和能力;落实谈心谈话制度,定期召开“弱联村”(社区)民主生活会,开展经常性教育。同时,还分级分类组织村干部轮训,区级层面先后举办新任村党支部书记、村委会主任和村民代表示范培训班,对普通党员也进行深入的教育培训。Q区依托现代远程教育网络平台,运用远教广场、网络学院、短信平台、基层党校、职工技校等多种阵地和“点校联动”、“点企对接”等多种途径,对党员进行培训教育。通过教育,增强了党员的宗旨意识,拉近了党群关系。

4.考核激励

要确保村组织落实工作职责,提高工作实效,对其村组织考核激励是必不可少的一环。为此,Q区委首先是建立精准化的考核标准:一是做到标准规范,即考核的内容严格对照年初的责任清单,逐条汇报工作措施和项目完成情况,以数字说话、以实例印证,直接清晰;二是做到准确全面,即评议的对象特别是基层代表要具有全面性,点评时不能光唱赞歌,更要指出存在的不足和需要改进的地方,帮助正视问题、推进工作;三是做到动真碰硬,即强化评议结果的运用,将评议情况按得分高低排序与镇街党委的岗位目标责任制考核相挂钩,而且对排名靠后的镇街党委书记要进行约谈提醒,并作为选拔任用干部的重要依据。其次,全面深入地推进考核。为此,区委区政府专门成立整顿工作领导小组及办公室,负责抓好组织协调和督查考核,建立目标管理、挂牌销号、定期会诊、督查通报制度,每月通报整顿工作进度。考核验收实行“双向评价”,尤其是让村(社区)的党员群众民主评议。对已实现整顿转化的”弱联村”,采取跟踪帮扶、目标预警、回访督查等方法,及时发现解决问题,巩固转化成果。

(二)经济向度

1.结对帮扶

Q区根据每个“弱联村”的具体情况组建包干小组,依据其问题的成因及程度,实行区、镇两级有针对性的帮扶。包干小组由区联系领导牵头,镇街党委书记担任组长,同时配备3个区级机关部门、1家企业,并由区下派专职驻村指导员,形成由“区领导联系帮、镇街党委负责帮、区级部门结对帮、企业家联动帮、指导员驻村帮”的强大工作格局。经费短缺是“弱联村”的最大瓶颈,因此,加大经费投入是治理“弱联村”的最有效措施。Q区在“弱联村”治理工作中,多方筹措,加大对“弱联村”治理的经费投入,同时注重把“弱联村”治理工作同新农村建设相结合、同农村扶贫开发相结合、同土地整理相结合,捆绑农业、水利、林业、交通、扶贫、民政等经济和社会发展项目,加大对“弱联村”进行项目和政策扶持。GC村由于村集体经济十分薄弱,村两委组织想要改变村容村貌,却苦于没有经费。村民与村干部关系紧张,对村干部信任度很低。2012年该村被列为整转村后,区政府协同该村所在的街道与对口帮扶的七个局办部门多方筹措,全年共筹资300多万元专项经费用于环境整治。该村划片建成了公共厕所和垃圾投放点,对村里的道路进行硬化,又为村里建设了公共停车场、村民活动广场等。经过村干部和村民的共同努力,村里的面貌焕然一新,干群关系也因村公共事业、村基础设施的大大改善而变得融洽起来。

2.发展经济

发展才是硬道理,发展经济是解决“弱联村”问题的重要路径。推进“弱联村”治理过程中,村级组织将经济建设作为农村基层建设的支柱工程,不断壮大村集体经济,增加农民收入,以此提高村民对村集体的认同力和集体荣誉感,形成凝聚力。JY村位于QQ镇南部,长期以来是全镇经济最落后的村,也是全区挂牌的重点帮扶村。截至2012年3月底,全村欠债600多万元。集中整顿后新上任的J书记从盘活村集体经济资金入手,一边收租金,一边翻建改新,竞拍出租,同时进行土地整理、新农村建设项目、发展油茶等。从2013年开始,该村集体经济收入从原本的10多万元骤增到100多万元。到目前,600多万元债务已基本还清。村级集体经济的发展,使清河道、植绿化、建公厕、拓宽道路、建设农贸市场、建社区卫生中心等惠民工程有序开展,村庄迎来新的气象。

3.“三资”改革

农村集体资金、资产、资源(简称“三资”)是农民的共同财产,是发展农村经济的重要物质基础。管好用好集体资产,对促进农村经济的发展,增加农民收入,保持农村社会稳定和稳步推进城镇化建设,具有十分重要的意义。但是有很多农村(特别是““弱联村””)存在集体“三资”底数不清、产权不明、管理混乱、处置不当等问题,并引发了村民对村干部的不信任,撕裂了干群关系。Q区从2012年10月起深化完善“三资”管理改革工作,取得了显著成效。一是整改问题。统一组织开展清产核资,对清理中发现的多头开户、违规存款、以据抵现、挂宕帐等突出问题进行全面整改。二是规范合同。对涉及当年和今后数年的经济合同进行清理、登记、核实,对合同价格、期限、文本等各方面进行规范。三是约束权力。创新制订交易价格指导、集体产权交易、开支限额审批、利润分配审计、干部利益回避、履职报告评议等6项制度和“征询→预算→听证→审核→决策→备案→公开→招投标→跟踪→验收→报账→审查”等12个管理操作流程,做到制度全面覆盖、程序全面规范。通过走访27个村了解到,通过“三资”改革,每个村的集体资产都有二到三倍的增加,同时对“三资”的管理也更加规范。截至2014年底,全区村级集体经常性收入已达6.9亿元,平均每村达209.07万元。

(三)社会向度

1.共事凝聚

通过兴办实事,改善农村基础设施,改变村庄面貌,进而改变村民认识,加深干群互动联系。为做好这项工作,村帮扶部门与帮扶企业各自依据自身优势而协同共进。帮扶部门出钱出力出思路,每年帮助包干的软弱涣散村(社区)兴办1-2件实事,各职能部门在资金、项目、技术、服务上给予政策范围内最大倾斜。帮扶企业通过提供信息、资金扶持等途径,帮助结对帮扶的“弱联村”(社区)引进发展项目、建设实事工程。如ZY村将企业和部门对口帮扶的140万元用于硬化通村公路、维修塘堰、建公厕、建垃圾堆放池,改造村社区服务站、污水处理管网,综合整治村内环境、绿化美化村容村貌等,村民们拍手称快。同时通过共建这些公共事业,干群之间、村民之间感情也得到加深。

2.政社互动

“弱联村”治理主要针对的是群众与各方面联系薄弱的问题,其有效治理绝对离不开群众的积极参与。因此,Q区治理过程中始终以解决农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为切入点,以村级组织建设为重点,以健全和完善村务公开和民主管理制度为关键,广泛宣传,深入发动,畅通民主渠道,鼓励群众参与,打造“民情通”工程。一是搭建“1+8”民情通信息综合体大平台,广泛征集民情民意;二是管理网格化,落实全员覆盖机制。按照“网格化管理、组团式服务”要求,完善“包片驻村联户”制度,将全体镇村干部都编入民情通网格,向农户发放民情联系卡,将网格长、网格员及联系方式进行公示,做到“网络全覆盖,户户见干部”;三是走访通民情,镇街干部开展“进村入企大走访”活动,确保每年网格内住户全部走遍。该工程成为转变干部工作作风、推进中心工作、解决群众诉求、化解社会矛盾的有效载体,同时,也引导了群众参与村级事务的决策、管理和监督,理顺了群众情绪,化解了干群矛盾。

3.纾解矛盾

良好的村治必须建立在村务管理者和村民之间充分合作的基础上。在实际工作中,当村民对政府和村干部存在不满、发生利益冲突而又不能通过正常途径解决时,经常会采用体制外的手段如上访来寻求解决或发泄不满。如果政府处理不好,很容易使得矛盾升级。因此,通过协商合作解决各种分歧和矛盾成为当前村级治理的主要手段。FY村被列入“弱联村”而开始整顿前,村里因为征地拆迁、违章拆除、住房解困等方面的历史遗留问题导致民心涣散,村里的正常工作无法推进。T书记上任后,首先着力解决因历史遗留问题导致的村级矛盾。村中“老上访户”是两位女村民,T书记针对这两位女村民做了大量工作。她首先通过女儿和一位村民的女儿是同事这层关系,慢慢与其建立感情后就遗留问题和她商讨解决办法。另一位老上访户是因为建房问题没得到妥善解决而对村组织有意见。T书记通过了解,知道该女村民也曾是教师,这和她有相同的经历。T书记就从这个话题入手找她聊天,慢慢的建立感情,后来这位村民的心里疙瘩也慢慢解开了。矛盾解决了,干群之间、村民之间的关系也就和谐了。

五、结语

Q区对“弱联村”治理取得了一定成效,但“弱联村”是一个动态的概念,因而该工作是一项长期而艰巨的任务。为此,要基于“村治”的基本理念,从政治、经济和社会三个向度出发对农村社会进行综合治理,整合农村社会资源,提升农村社会联结机制的影响力,形成农村社会的内生动力。在政治向度上,疏通农村社会互联互动的各种渠道,加强以党组织书记为重点的村级组织建设,形成选拔、培训、激励、考核一体的长效机制;强化制度治村,严格执行财务公开、决策规范、民主管理的村务制度,实现村级事务循章办事、规范行为;深化“夏履民主程序”基层协商民主做法,提升农村社会联结机制的有效力,充分激发所有村(社区)成员的主人翁精神。在经济向度上,为村级社会内部机制提供足够的动力,完善领导、部门帮扶机制,协同村集体发展壮大村集体经济;根据村情,开发经济资源,发展特色产业;深化“三资”管理改革,把村民反映强烈的问题转变为村级社会互联互动的渠道。在社会向度上,为村级社会的互联互动构建广阔平台,致力于共建公共事业以凝聚村民感情,创建政社互动夯实互动联络基础,纾解矛盾以消除联络滞障等。

[1]贺雪峰.村治研究的意义与方法——兼评几种流行的村治研究[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),1999(2):23-25.

[2]贺雪峰.农村:中国现代化的稳定器与蓄水池[J].党政干部参考,2012(6):35-37.

[3]韩涛.弱联结型村庄精英治村策略及效应.[M].华中师范大学.2014:56-58.

[4]贺雪峰,徐扬.村级治理:要解决的问题和可利用的资源[J],中国农村观察,1999(3):54-57.

TheRemodelingPathofVillageBindingMechanismfromPerspectiveof“VillageGovernance”——A Sample Analysis of 27 Administrative Villages Based on Q District in EasternZhejiang Province

Shen Lili

(CPC Shaoxing City Keqiao District Party School, Shaoxing, Zhejiang 312030)

“Village governance” refers to the organization, management and control of the village community in political, economic and social dimensions by the village public power. According to the investigation, the backward villages are characterized by “weak bindings” such as weak internal relation and lack of endogenous motivation. Based on the research of 27 representative cases of weak villages in Q district, this paper explores the factors which affects the reshaping associative mechanism of “weak-binding villages” and proposes the corresponding countermeasures in the view of “village governance”.

village governance; “weak-binding village”; rural governance

10.16169/j.issn.1008-293x.s.2017.05.015

D422.2

A

1008-293X(2017)05-0099-06

2017-06-07

沈丽丽(1976- ),女,浙江绍兴人,绍兴市柯桥区委党校高级教师,浙江省委党校2015级在职研究生。

(责任编辑林东明)