碳纤维生产过程稳定性评价指标体系设计与应用

2017-10-20葛光涛刘奕飞

葛光涛 刘奕飞

(1. 西安康本材料有限公司;2. 高性能碳纤维制造及应用国家地方联合工程研究中心;3. 西安高新第一中学)

碳纤维生产过程稳定性评价指标体系设计与应用

葛光涛1,2刘奕飞3

(1. 西安康本材料有限公司;2. 高性能碳纤维制造及应用国家地方联合工程研究中心;3. 西安高新第一中学)

随着我国经济与科技水平的不断提高,国内碳纤维制备行业取得了长足的进展,但是,如果不考虑军工关键原材料国产化保障这一战略因素,仅从市场现状来看,国内碳纤维制备行业总体上呈现出产业化技术成熟度较低、理论产能过剩、实际产出低下、产品质量与成本竞争性差、行业经营整体亏损等态势,国内碳纤维制备行业进入了一个相对困难的发展时期。因此,实现从数量规模型向质量效益型的转变是碳纤维制备行业面临的迫切任务。回顾我国碳纤维制备行业过去几年的发展历程,低产业化技术成熟度下的盲目规模扩张是导致质量成本竞争性差的根本原因。虽然说没有规模就没有效益,但缺乏技术支撑的规模更不可能产生效益。

碳纤维国家标准的建立,在技术层面为碳纤维行业的发展提供了参考。同时,在质量管理体系的8项基本原则中,过程方法“将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到预期的效果”。本文将以碳纤维技术目标实现为引导,梳理碳纤维生产过程,以建立基于过程方法的碳纤维生产状态稳定性评价指标体系。

原丝生产过程稳定性评价指标体系设计

一、原材料消耗稳定性指标

碳纤维原丝生产过程一般包括聚合、纺丝、回收等3个主要工序。原材料丙烯腈主要在聚合、纺丝工序消耗和转化,溶剂二甲基亚砜则在这3个工序中都有消耗。由于丙烯腈和二甲基亚砜是原材料成本的主要构成,因此,这两种原材料的批次利用率可作为生产过程稳定性的评价指标。其它原材料由于用量较小,可略作参考。

在评价丙烯腈的利用率时,为简化和方便比较,无论是连续聚合工艺还是间歇聚合工艺,均以批次为单位,不考虑蒸馏、聚合等中间过程的转化、利用和其它单体的消耗情况,将每一批次的原丝收丝量直接作为指标量引入,丙烯腈的利用率计算公式如下:

丙烯腈利用率=批次收丝重量÷批次丙烯腈总重×100%

批次丙烯腈总重=丙烯腈体积×丙烯腈密度

在评价二甲基亚砜的利用率时,为简化和方便比较,也以批次为单位,不考虑3个工序各自的消耗情况,而是以蒸馏回收的最终可再次作为溶剂使用的二甲基亚砜量作为指标量引入,其利用率计算方法如下:

二甲基亚砜利用率=回收量÷投入量×100%

丙烯腈利用率和二甲基亚砜利用率不仅可以用于评价同一企业原丝生产不同批次之间原材料消耗的稳定性,还可以用于评价不同企业原材料消耗成本的相对高低。

二、原丝产出稳定性指标

不同企业由于技术设计的不同,原丝质量指标可能不尽相同,但相对于生产过程而言,提高原丝的产出率和设计指标的合格率则是共同努力的方向。

从生产的稳定性来看,首先是与丙烯腈设计转化率相关的原丝产出率的问题,第二是与生产体系设计相关的定轴率问题,第三则是与原丝质量指标相关的合格率问题。应该说,没有高产出率就不可能有高定轴率,没有高定轴率就不可能有高合格率。相关指标计算如下:

▲ 碳纤维原丝生产线

原丝产出率=批次收丝重量÷投入丙烯腈重量×设计转化率×100%

原丝合格率=合格原丝重量÷批次收丝重量×100%

原丝定轴率=定轴收丝重量÷批次收丝重量×100%

定轴原丝合格率=定轴合格原丝重量÷批次收丝重量×100%

在原丝生产过程中,受设备、工艺过程等因素的影响,原丝产出率、合格率、定轴率达到100%几乎是不可能的。定轴与否不仅是原丝生产稳定与否的一个标志,而且会影响碳化时的生产组织。定轴长度设计对定轴率会产生一定的影响。从碳化组织来看,也存在从启动到平稳的过程,过小的定轴长度反而不利于碳化时收丝率、定轴率的提高。因此,在设备与工艺允许的情况下,应尽可能地提高定轴长度。

三、能源消耗稳定性指标

碳纤维生产过程总体上是一个高能耗的过程,涉及到水、电、气的耗用。单位产品能源消耗的稳定性也可以作为生产过程稳定性的标志。当然,受季节、环境等因素的影响,不同批次之间的能源消耗不尽相同,甚至还可能产生较大的差异。因此,为方便比较,对同一生产线而言,引入批次实际生产时间与批次理论生产时间的工艺时间实现比来表征能源消耗的稳定性,相关指标计算方法如下:

工艺时间实现比=批次实际生产时间÷批次理论生产时间×100%

工艺时间实现比不仅可以表征能源消耗的稳定性,更是设计生产能力发挥的标志之一。每条生产线都有设计产能,对照设计产能,即可计算出每批次生产所需的时间,工艺时间实现比越大,说明设计生产能力效率发挥越低,单批次的能耗也越大,生产成本越高。

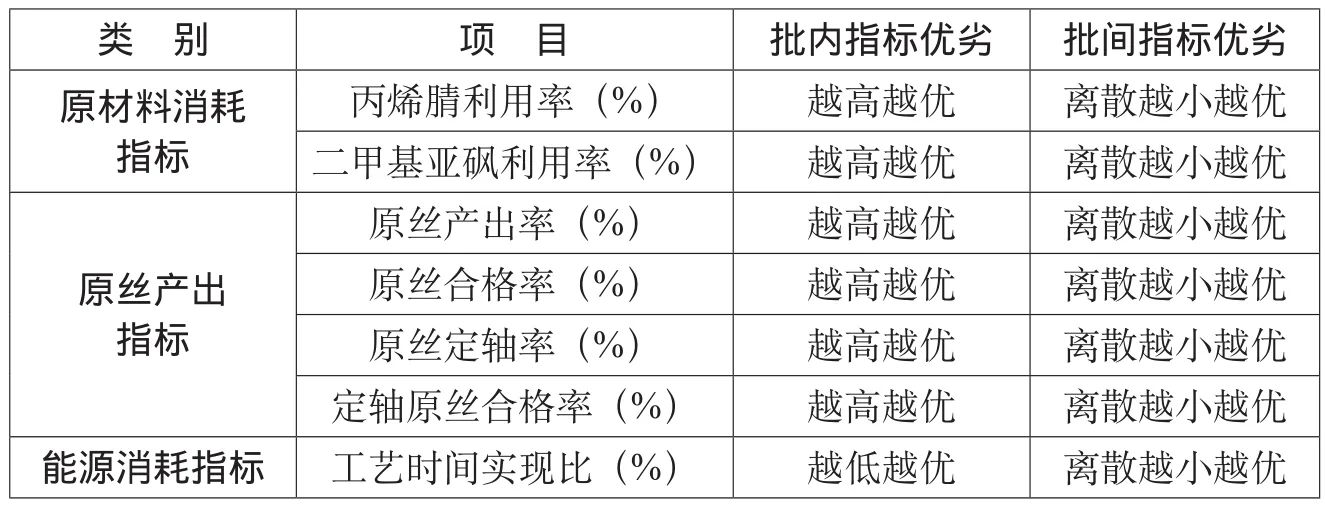

四、原丝生产稳定性评价指标体系设计

通过以上分析可以看出,无论是性能指标绝对值的高低,还是生产线规模大小、设计能耗的高低,仅从单一生产线的稳定性来讲,基于原材料和能源消耗的过程数据比性能数据能够更加真实、可靠地反映碳纤维原丝生产的稳定性,将这些指标进行汇总统计,就构成了原丝生产稳定性评价的指标体系,如表1所示。

碳化生产过程稳定性评价指标体系设计

一、原材料消耗稳定性指标

碳化生产过程的原材料是原丝。碳纤维最终性能的高低,一方面受原丝品质的影响,另一方面则与原丝性能匹配的碳化工艺设计相关。目前,关于原丝性能指标与最终碳纤维性能之间尚缺乏量化的对应关系,只能从定性的角度来开展一些分析,碳纤维的性能在很大程度上受碳化工艺设计的影响。碳化工艺设计得当,在原丝性能一致的情况下,碳纤维的最终性能就可能得到较大的提高。

碳化工艺设计除了影响碳纤维性能外,还影响碳纤维的碳化收率。提高碳纤维的碳化收率一直是碳纤维生产工艺努力的方向。这里,将工艺条件决定的碳化收率定义为碳化产出率,即:

表1 原丝生产稳定性评价指标体系

ALL ABOUT军民融合不一样的角度和观点

张 毅,工程师,就职于湖北航天化学技术研究所,主要从事航天技术应用产业固体化学氧气发生器技术研究及产品开发工作,发表论文10余篇,获得省部级奖励1项。

葛光涛,高级工程师,现任西安康本材料有限公司纤维制备事业部部长,全面负责碳纤维的研发、生产,发表论文10余篇,授权专利6项,承担创新研发课题5项。

碳化产出率=单位长度原丝收取的碳纤维重量÷单位长度原丝重量×100%

碳纤维的碳化产出率与原丝性能及碳化工艺有关,表现为长度收率和碳纤维密度的结合。碳化产出率更多地是一种技术定义,是技术能力高低的一种标志。在实际生产中,引丝、断丝、收尾、原丝轴长,以及均匀性等因素的存在都将极大地影响原丝的利用率,因此,为了客观地表征生产稳定性,采用原丝利用率作为碳化工艺稳定性的一个依据,即:

原丝利用率=批次生产收取的碳纤维重量÷批次生产投入的原丝重量×碳化产出率×100%

二、碳纤维产出稳定性指标

在碳纤维产出稳定性指标中,碳化产出率显然是一个重要的指标。在原丝性能一致的情况下,如果批次碳化之间的碳化产出率差别较大,那就说明碳化的工艺稳定性存在明显的问题。

碳纤维的性能指标较多,不同的企业可能对不同的指标确定了不同的合格范围。但不管这些指标如何制定,对于任何指标,均存在合格率的问题,碳化过程碳纤维合格率的定义如下:

碳纤维合格率=批次收取的合格碳纤维重量÷批次收取的碳纤维重量×100%

作为商品化的产品,单位包装的规格重量应当一致,以单位包装的规格重量为标准,定义定轴率如下:

碳纤维定轴率=批次收取的定轴碳纤维重量÷批次收取的碳纤维重量×100%

相应的定轴合格率定义如下:

定轴碳纤维合格率=批次收取的定轴合格碳纤维重量÷批次收取的碳纤维重量×100%

与原丝相同,定轴长度或重量设计对定轴率会产生影响。考虑到国际碳纤维行业的一般包装,建议将3K碳纤维的定轴长度控制在10000m,12K碳纤维的定轴长度控制在5000m。

三、能源消耗稳定性指标

参照原丝生产过程稳定性评价指标体系设计,引入实际生产时间与理论生产时间的工艺时间实现比来表征碳化过程中能源消耗的稳定性,指标计算如下:

工艺时间实现比=批次实际生产时间÷批次理论生产时间×100%

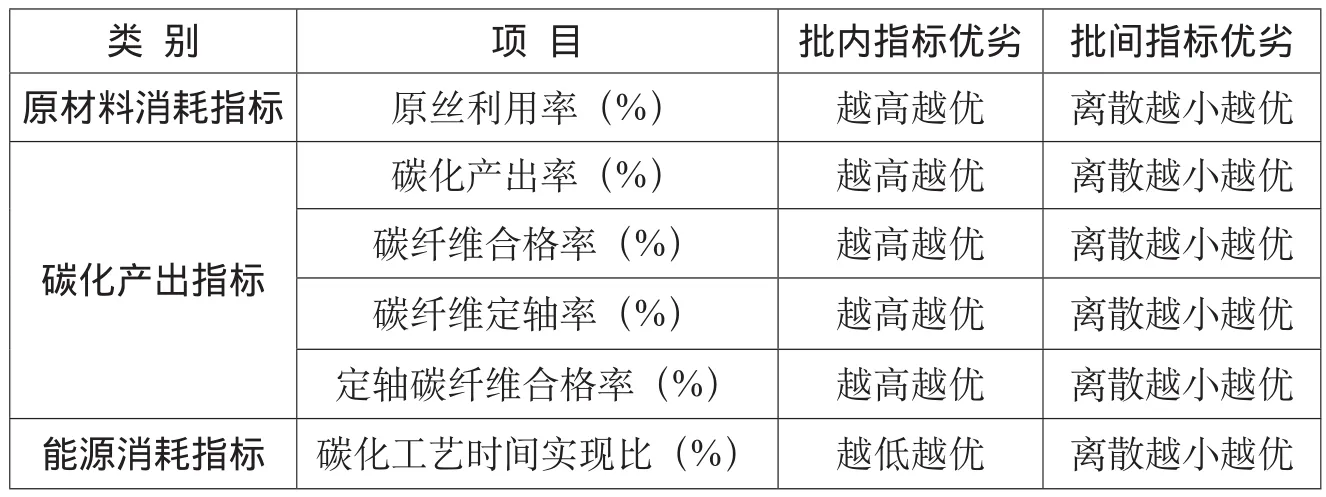

四、碳化生产稳定性评价指标体系设计

▲ 碳纤维碳化生产线

表2 碳化生产过程稳定性评价指标体系

将上述指标进行汇总统计,构成碳化生产稳定性评价的指标体系,如表2所示。

碳纤维生产过程稳定性评价指标体系的应用

通过以上分析,建立了基于碳纤维生产实现过程的生产稳定性评价指标体系。从中可以看出,任何一条生产线,无论规模大小,生产的产品性能高低,实际产品的成本如何,该评价指标体系都可以作为自我评判的标准来使用,有助于提高单一生产线的技术和生产成熟度认知。对同样规模的不同生产线,通过上述指标体系的应用比较,也能够作为水平高低、相对成本大小的参考。

上述两个指标体系既可以独立使用,也可以联合使用。比如,要想知道原材料的综合利用率,就可以利用丙烯腈利用率和原丝利用率的乘积来表示,这样,就能够对整个生产环节的原材料利用情况有一个大致的了解。

没有稳定的生产就不可能有稳定的产品。对国内碳纤维生产企业而言,通过对上述指标的关注和应用,分析生产过程中的影响因素并采取针对性的改进措施,就能够不断提高碳纤维的生产稳定性和性能稳定性,并最终提高企业的技术水平与市场竞争力。