移动互联应用技术开发人才培养模式的构建

2017-10-19赵鹏赵新南

赵鹏 赵新南

[摘 要] 随着移动互联网的飞速发展,当下移动互联应用技术开发人才的培养模式迎来新的挑战。基于当下人才培养模式存在的不足之处,提出“学校+企业+用人单位”的新型人才培养模式,并重点阐述和分析了企业的精英培训模式——“软件工厂”。

[关 键 词] 移动互联网;移动互联网人才;软件工厂;人才培养模式

[中图分类号] G647 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2017)07-0128-02

一、移动互联网应用的发展现状

近年来,移动终端设备的爆发式增长、4G网络的普及以及各类移动应用几何级数的出现,推动着移动互联网的高速发展。移动互联网作为一种新兴的核心生产力,引发着新一轮的产业变革。国际市场调研机构eMarketer公布的最新数据显示,到2016年,全球使用智能手机的人数将超过20亿人,占世界人口四分之一以上。移动互联网的用户规模已经远远超过PC互联网,移动用户投入在各类应用上的时间进一步增加,对移动应用的要求更加多样化。为满足不同用户的个性化需求,提升用户体验,手机应用不能再局限于简单的功能实现,而应该是个性化、差异化的移动APP。

二、移動互联应用技术开发人才的培养现状

(一)移动互联应用技术开发人才的培养现状

相关专家表示,目前互联网应用开发人才缺口在百万以上,实际从业只有不到5万,手机类APP开发者需求每季度将增长10%,Pad类APP开发者需求每季度将增加15%。面对如此巨大的人才缺口,我国高等教育对移动互联应用开发人才的培养却远滞后于信息产业的发展速度。大多数校内教师缺乏项目实战开发的经验,教学效果不突出,导致毕业生在就业时面临不符合企业基本用人要求等诸多挑战。

因为人才培养的标准没有满足用人单位对人才的基本需求,人才的匮乏成为信息产业向前发展的制约因素之一。教育行业在素质教育推行过程中已经意识到不仅要掌握理论,更要注重学生的全面发展。但在人才培养实施中,仍然偏向于传授理论知识,技能的培养效果不太显著。

(二)构建有效的人才培养模式的重要性

移动互联网行业在飞速发展的过程中,市场对人才的需求呈现急剧增长的趋势。因此,在移动互联网时代下,快速、有效地培养移动互联应用技术开发人才刻不容缓。

移动用户群体的多样化增长,使功能单一的移动APP完全不能增进用户体验的需求。为满足客户多样化的需求,实现一流的用户体验,就要求培养更多高技能、高素养的移动开发人才。

在中国,高学历人才数量增加的优势并没有被充分利用,目前的人才培养结构并不适应现在的产业结构。有效的人才培养模式能大力提升毕业生的就业率,从而减少专业人才的浪费。综上所述,提出合理的人才培养模式至关重要。

三、移动互联应用技术开发人才新型培养模式的提出

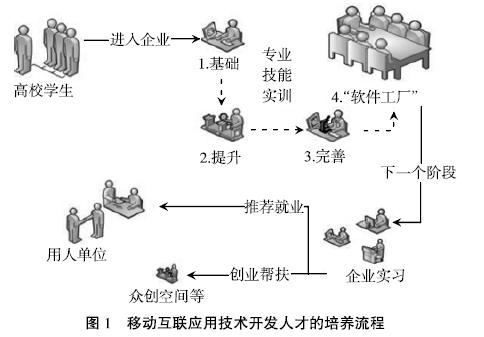

根据学生的实际水平,并充分调查行业需求和企业发展情况,本文提出新的移动互联应用技术开发人才培养模式:“学校+企业+用人单位”。新型培养模式中以高校的优质教育、企业的精英培训以及用人单位的订单培养,实现毕业人才就业的无缝对接。

英国《新科学家》杂志的顾问Michael Brooks认为,解决方案不是培养更多的科技人员,而是要造就灵敏的头脑。为实现移动互联应用技术开发人才专业技能与综合素质的协同发展,新型培养模式必须贯穿人才培养的每一个环节。

(一)校内移动互联应用开发课程的体系建设

1.专业理论课程构建

在校第一学期开设专业基本理论课程,保证学生对移动应用开发理论基础的全方位了解。理论教学中,以学生为主体,引导学生转变思维,主动借助网络等资源拓展自身的专业体系。课堂教学之余定期举办与移动互联网相关的学术讲座,鼓励和促进学生对理论的研究和知识的创新。

2.移動开发的实践教学

实践教学中,学生通过对开发软件的运用,进一步强化理论文化,加强动手能力。校内实践教学时,可通过聘请企业中开发经验丰富的项目经理入校授课,为学生了解互联网前沿、激发开发兴趣提供良好的契机。

(二)新型校企联合培养模式

校外教学过程按照“专业技能实训+企业实习”的实训形式完成。其中,学生在“专业技能实训”的最后阶段(“软件工厂”)获取更多的开发经验和工作能力。这种教学模式能将企业实际的开发流程以“软件工厂”实训的形式展现,打造全新的校企联合培养模式,促进开发人才提早进入企业的角色中,为将来迅速适应企业的氛围奠定基础。

1.专业技能实训以技能进阶的方式分为四个阶段

(1)初入企业,强调扎实基础。首先掌握基本专业语法,加深对程序的理解和项目的深入认识。

(2)课程内容围绕具体项目讲解,保证项目具有一定的趣味性,并贴合实际,使学生带着强烈的兴趣将理论、案例和项目融合在一起。

(3)在项目研发时,整合巩固前期掌握的技术,加强项目流程的标准化。项目实践分工明确,增强项目开发的团队意识。

(4)提出“软件工厂”的新型教学模式。“软件工厂”模式中引入实际的项目开发案例,将IT企业项目开发的理念、标准与管理运作方式提前渗透到人才培养流程,以就业为导向,营造真实的企业环境。在软件工厂中,学生能够切身体验到项目的开发流程,积累丰富的开发经验,为毕业后顺利进入职场奠定了坚实的基础。

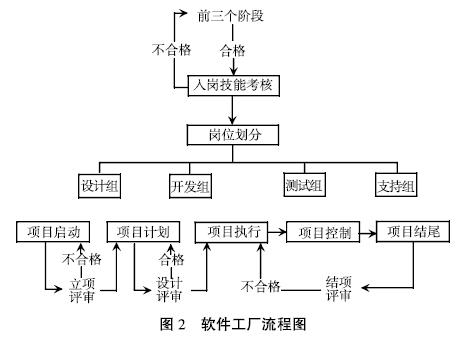

如上图所示,专业技能实训的前三个阶段完成后,学生入岗技能测试的考核结果合格之后,方可进入“软件工厂”。考核不合格者重修前期的课程,重新通过考核,则进入项目组。其中测试内容为前三个阶段所学的专业技能。

项目组中学员的岗位根据入岗测试结果划分。按照软件工程项目开发流程,“软件工厂”中的岗位主要分为设计组、开发组、测试组和支持组。不同岗位的学员根据自身项目开发的特长,参加不同的项目组,从事个人擅长的职位实践。

项目研发中,项目质量的監控分为项目立项、项目设计、项目验收。项目立项合格后,按照软件工程开发流程進行需求分析。项目需求由真实的客户提出,学生在与其交流中了解客户对项目的真正需求,按照客户需求开始项目的设计、编码等。如果学员某一个环节的评审不合格,则重新该环节的工作。

项目开发中学生遇到技术上的难题,项目经理(经验丰富)在指导过程中给予解决思路,引导学生进行自我解决。最后的项目评审阶段,通知就业部门,联系用人单位,验收学员的项目结果。

2.企业实习着重培养学生基本职业素养

“专业技能实训+企业实习”中的“企业实习”通过内部培训,让学员了解企业的文化、制度及职业发展趋向,在日常工作中形成自己的工作思维,从而具备一定的解决问题的能力。

3.面向用人单位需求的培养

(1)基于真实项目研发的毕业设计

论文的论点紧贴移动互联网发展前沿,通过理论研究方向和产业应用方向紧密结合,实现研究成果的可行性。

论文的整体设计能够体现学生综合运用理论知识、专业技能、思维方法及实际解决问题的能力。

(2)构建创业创新平台,帮扶学生创业,以创业带动就业

基于“学校教育—实训基地—众创空间帮扶”三元一体培养流程,探索学校优质教育、企业精英培训及用人单位订单培养,提升就业率,协助学生实现就业创业。

四、总结

经过“专业技能实训”中的“基础、提升、完善”三个阶段的技能进阶,学员的编程能力得以提升,在具备娴熟的编程思想的同时更好地激发学员的研发兴趣。最后,借助“软件工厂”中企业专家的指导,学员能参与到更加真实的项目研发流程中。

实践中基于“学校+企业+用人单位”的培养模式,使就业实现了“无缝对接”。事实证明,参与过新型培养模式的移动互联应用技术开发人才普遍具备扎实的专业理论基础和开发技能,就业更加理想,社会竞争力更强。新型培养模式在实践中较为符合市场需求,适合推广到当下移动互联应用技术开发人才的培养模式中。

当然,新型培养模式的运用虽初见成效,但对全新而又符合时代要求的人才培养模式,仍然需要不断完善和探索。

参考文献:

[1]郎为民,杨德鹏.移动互联网发展趋势研究[J].通信管理与技术,2011(6):11-13.

[2]彭绪娟,刘元芳,彭绪梅.国外高等学校创新型人才培养模式探析[J].产业与科技论坛,2007(11).

[3]吕廷杰,李易,周军.移动的力量[M].电子工业出版社,2014-08.

[4]邵满春.移动互联网应用开发行业人才培养模式研究[J].数码世界,2016(4):47.

[5]肖放鸣.高职“软件工厂型”培养模式的探讨[J].中国成人教育,2008(4).

[6]王保安.打造“众创”发展新形态[J].求是,2015(7).