蜡烛及其燃烧实验的教学设计

2017-10-19唐思嘉

唐思嘉

摘要:以全新的思考和独特的视角,对蜡烛及其燃烧实验的教学进行了拓展研究,发现蜡烛从点燃到稳定燃烧时,火焰呈现先小→大→再小→再大的变化过程,蜡烛外焰的锥底部位比外焰顶端部位更具稳定性。通过多种实验方法观察石蜡蒸气以及燃烧的过程,解决了如何得到“修长”的蜡烛火焰、如何点燃没有棉线的蜡烛、罩有烧杯的蜡烛火焰一定是从高→低逐个熄灭、蜡烛燃烧如何形成深陷的凹槽等问题。

关键词:蜡烛火焰;燃烧原理;石蜡蒸气;实验探究;教学设计

文章编号:1005–6629(2017)9–0063–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

1 蜡烛从点燃到稳定燃烧的过程,火焰何以是先小→大→再小→再大,最后才稳定燃烧

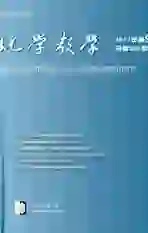

仔细观察蜡烛的引燃过程发现,蜡烛火焰总是先由小→大→再小→再大,最后才稳定燃烧,过程如图1所示。

不难发现,在点燃前,烛芯总是被石蜡浸渍包裹的。将烛芯点燃,烛芯上的石蜡即刻熔化并着火燃烧,火焰是先小→后大,由于烛芯上仅浸渍有少量的石蜡,所以这个从小→大的燃烧过程持续时间较短。当灯芯上这部分少量的石蜡燃完耗尽,且烛芯下部的液体石蜡还未来得及提供石蜡蒸气时,火焰自然就呈现从大→小。当烛芯下部的液体石蜡受到蜡烛燃烧提供的热量,开始大量熔化并不断提供石蜡蒸气时,火焰即再次由小→大,待石蜡稳定提供石蜡蒸气后,这时蜡烛才会持续稳定地燃烧。

尽管这是看似简单的过程,却很少有人注意并观察到。当我们问及学生、教师,甚至某些探究者时,大家都感到茫然。其实,这其中蕴含着蜡烛燃烧的原理,或许这就是我们探究这个问题的价值所在。

2 外焰的锥底部位与外焰顶端部位的稳定性何以相差很大

众所周知,火焰由三部分构成:外焰、内焰以及焰心。三者中外焰供氧充足,燃烧完全,温度最高[1],因此作为热源供实验者给其他物质加热。

当实验者借用蜡烛的火焰去点燃火柴时,是选择火焰的顶端(见图2)?还是选择火焰的锥底(见图3)?

尽管外焰顶端部位的温度高,但用火柴梗借火去点燃火柴时,常识和经验告诉我们,顶端部位的火焰极易飘忽,不易点着;如果将火柴梗伸到火焰的锥底部位,那里有稳定的外焰,可以不紧不慢成功地点燃火柴梗。

3 如何观察石蜡蒸气以及燃烧的过程

蜡烛燃烧的过程,可以视为固体石蜡→液体石蜡→石蜡蒸气燃烧。

现行初中化学教材中有如下的实验探究[2]:熄灭蜡烛,观察蜡烛熄灭时有什么现象发生。用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟(如图4),观察蜡烛能否重新燃烧?

有这个实验经历的教师都知道,蜡烛熄灭后產生的白烟的量比较少,在空气中逸散后,石蜡蒸气的浓度越来越低,要将其点燃的几率并不高。特别是石蜡蒸气随风散去只需一溜烟的瞬间,更别提要仔细观察,还要点燃,谈何容易!为此,笔者提出以下三个实验设计新方案,可供大家参考。

第一,用胶头滴管,对准火焰的焰心部位,吸取石蜡蒸气,可以观察到白烟逐渐吸入管内(图5);接下来,通过缓缓挤出白烟,将石蜡蒸气点燃(如图6)。

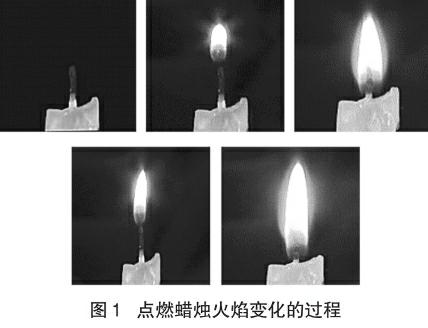

第二,在铁架台上固定一根长约15~20cm倾斜的普通玻璃管,玻璃管的下端口直接插入蜡烛的焰心,在上端管口观察徐徐导出的白烟(现象十分明显)。当在玻璃管的上端口点燃白烟时(图7),观察石蜡蒸气燃烧形成的火焰[3]。

第三,点燃蜡烛,用一根弯曲的玻璃导管,一端对准焰心,另一端插入锥形瓶,适当调整玻璃导管的倾斜角度,可以观察到石蜡蒸气的白烟通过导管缓缓流入锥形瓶中。待石蜡蒸气集满整个锥形瓶时(图8),白烟会从瓶中溢出,随风飘逸。待白烟散尽,观察锥形瓶内壁残留了薄薄的一层固体石蜡。

4 没有棉线芯的蜡烛能够燃烧吗

笔者带着这个问题,询问过初三、高一、高二、高三几个年级的学生,得到的结果很不一致。有的面面相觑,表情茫然;有的随意猜想,说能燃烧,却又道不出所以然;坚信不能燃烧的学生也不少,在他们的印象中,蜡烛(石蜡)没有棉线芯怎么可能被点燃呢!

实践是检验真理的唯一标准。任何猜想都应该在实验面前得到证实和证伪。

将去掉棉线的石蜡直接放进坩埚里,用燃着的火柴棍去点,结果无论如何也点燃不起来;如果先把石蜡加热熔化,待有石蜡蒸气(白烟)时再点,它就会像点燃酒精一样,立即着火燃烧(图9)。事实证明,只有当石蜡熔化待有石蜡蒸气产生之后,才可以点着燃烧[4]。蜡烛灯芯上的棉线,就是蜡烛燃烧时可以起到不断提供液体石蜡(毛细作用)和石蜡蒸气的作用。所以没有棉芯的蜡烛在通常情况下是不能被点燃的。

5 如何得到“苗条”、“修长”的火焰

点燃一支蜡烛,用试管夹夹住一根玻璃管,待火焰稳定燃烧时,将玻璃管移向火焰,从火焰的上方向下罩,罩住火焰时由于玻管内空气对流速度加快,这时火焰就会变得“苗条”“修长”起来(图10)。如果把这种实验现象(事实)展现在学生面前,他们一定会有眼前一亮的感觉,动手做实验的兴趣油然而生。

6 蜡烛熄灭与CO2密度的关系

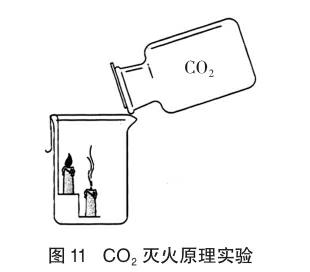

CO2密度大于空气,不支持燃烧。当它弥漫在燃烧物周围,降低周围氧气的浓度,会使火焰窒息,从而起到灭火的作用[5]。

关于CO2的灭火原理,在现行教材第117页有如下实验(图11),将二氧化碳气体慢慢倒入烧杯中,观察现象并分析原因。

我们设计了如下实验(图12):将三支高度差大致为1.5~2cm的蜡烛,取适当距离竖立放在玻璃片上,分别将其点燃,当它燃烧形成稳定的火焰时,罩上一个大烧杯,我们可以观察到火焰一定是从高到低逐个熄灭的,这是为什么?

前一个实验是CO2密度比空气大,在向烧杯倾倒CO2时,靠近杯底的蜡烛的火焰最先熄灭。后一个实验是倒扣下烧杯时,整个烧杯内形成密闭空间,蜡烛燃烧产生的灼热的CO2密度小,在烧杯上部(烧杯底)慢慢积蓄,所以蜡烛火焰总是按照从高到低的顺序依次熄灭。

7 蜡烛燃烧何以形成深陷的凹槽

一般情况下,一支蜡烛燃烧后,蜡烛烛芯周围有微微凹陷,倘若想要得到一个更深陷的凹槽,则可以按如下的操作方法来实现。

点燃一支蜡烛,竖立粘在玻璃片上,再将它放入大小合适的烧杯中,然后向烧杯内加冷水到火焰以下0.5~1cm处。待蜡烛燃烧到接近水面时,石蜡(烛)的边缘不再液化,最终逐渐形成深陷的凹槽(图13)。待凹槽内空气流动十分不畅,难以维持蜡烛燃烧时,火焰才会以极其缓慢的速度熄灭,最终形成深深的石蜡凹陷,故该趣味实验又有“水下烛焰”之称。

應当还有很多蜡烛及其燃烧的实验事实可以值得探究。对于刚刚启蒙学习化学的初三学生,这些实验必将开启他们的心智,使眼前的化学世界变得如此扑朔迷离和绚丽多彩。

参考文献:

[1]王克勤,逯俊玲,左志军.酒精灯加热温度的测定研究[J].化学教学,2003,(11):42~43.

[2]王晶,郑长龙.义务教育教科书·化学(九年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2013:117.

[3]王宝权.蜡烛燃烧实验的探究与改进[J].化学教学 2013,(12):43~44.

[4]王程杰.燃烧条件3+1 [J].化学教学2016,(1):49~54.

[5]顾正燕.“对蜡烛及其燃烧的探究”的实验改进[J].教学仪器与实验,2006,(4):47.