鄂尔多斯盆地J县西南部地区延9、延10油层组成藏控制因素研究

2017-10-14路向伟杨博程潇逸成健贾银花李娜何汶锶王冬冬

路向伟,杨博,程潇逸,成健 贾银花,李娜,何汶锶 王冬冬

(中石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西 西安 710022) (北京华油明信能源技术有限责任公司,北京 102200)

鄂尔多斯盆地J县西南部地区延9、延10油层组成藏控制因素研究

路向伟,杨博,程潇逸,成健 贾银花,李娜,何汶锶 王冬冬

(中石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西 西安 710022) (北京华油明信能源技术有限责任公司,北京 102200)

通过对J县西南部地区延安组延9、延10油层组油气成藏条件分析认为,区内具长7油层组为优质的供烃源岩;延9、延10油层组砂体整体上呈南北向展布,为中孔低-中渗储层;延8、延7油层组泥岩为盖层的生储盖组合。J县西南部地区延安组油气富集的主控因素为前侏罗纪古地貌,其控制了油藏顶面构造、储层沉积相及砂体展布、油气运移方向和富集区。

成藏条件;优质烃源岩;河道砂体;生储盖;主控因素

J县西南部地区构造上位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中部,延安组平行不整合于富县组之上,地层分布广泛,但厚度变化较大,为一套河流相为主的含油含煤沉积[1~3]。

近年来,J县西南部地区已发现延9油层组油藏,但油气勘探发现少,试油成功率低。通过研究认为,该区延9、延10油层组具有较大的勘探潜力,有必要对其成藏的主要控制因素进行深入剖析。

1 地质特征

鄂尔多斯盆地在晚三叠世末期经历了印支运动整体抬升,并使得地层长期遭受风化剥蚀,在上述构造背景下沉积了侏罗系富县组和延安组。前侏罗纪的古地貌控制了富县组和延安组沉积特征和构造形态。

J县西南部地区延安组具有充填沉积的特征,延10油层组为早期受古地貌限制的河谷填平补齐沉积,后期转为泛滥平原,再到沼泽相沉积;延9油层组沉积时期,盆地开始下沉,在延10油层组沉积期末泛滥平原的基础上,逐渐形成了曲流河沉积,沉积了一套中、细砂岩与泥岩及煤层的交互层。延10、延9油层组的砂泥岩地层形成了油气成藏的有利储盖组合。同时,延安组构造特征表现为坡度平缓的西倾单斜,由于差异压实作用发育多排局部鼻状构造,有利于油气的聚集成藏。

2 油气成藏条件

2.1烃源岩

通过分析钻探和烃源岩资料表明,J县西南部地区长7油层组“张家滩”油页岩为区内油气成藏的优质烃源岩。

J县西南部地区长7油层组沉积时期,在湖侵、缺氧和有机质丰富的背景下形成了暗色泥岩、页岩、油页岩等,电性上表现为“高自然伽马、高电阻率、高声波时差、低自然电位”特征。区内地层一般厚度在30~50m之间,其中“张家滩”油页岩分布稳定,厚度5m左右,且向西南部厚度增大。

J县西南地区长7油层组烃源岩有机质丰度高,总有机碳质量分数(w(TOC))为0.73%~15.30%,平均3.9%;氯仿沥青(w(“A”))为0.0684%~1.4448%,平均0.4068%;生烃潜量(w(S1+S2))为2.30~46.05mg/g(表1),属中等到很好的生油岩。有机质类型主要以Ⅰ和Ⅱ1型为主,少量为Ⅱ2和Ⅲ型。成熟度方面,长7 油层组烃源岩的 5 个样品中,2个样品的镜质体反射率(Ro)处于 0.7%~1.3%之间,3个样品Ro分布于 0.5%~0.7%,上述样品的有机质演化总体属于低成熟-成熟阶段[4,5]。综合认为,该区长7油层组烃源岩具有较强生烃能力。

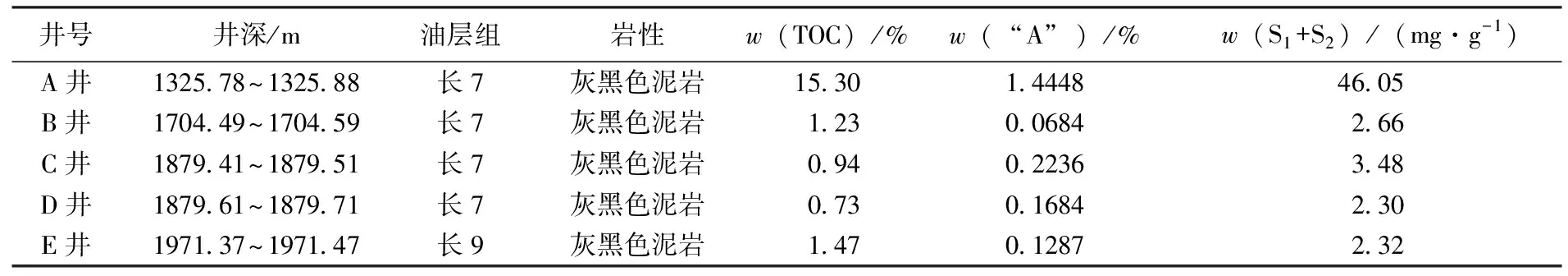

表1 研究区烃源岩有机质丰度综合特征表

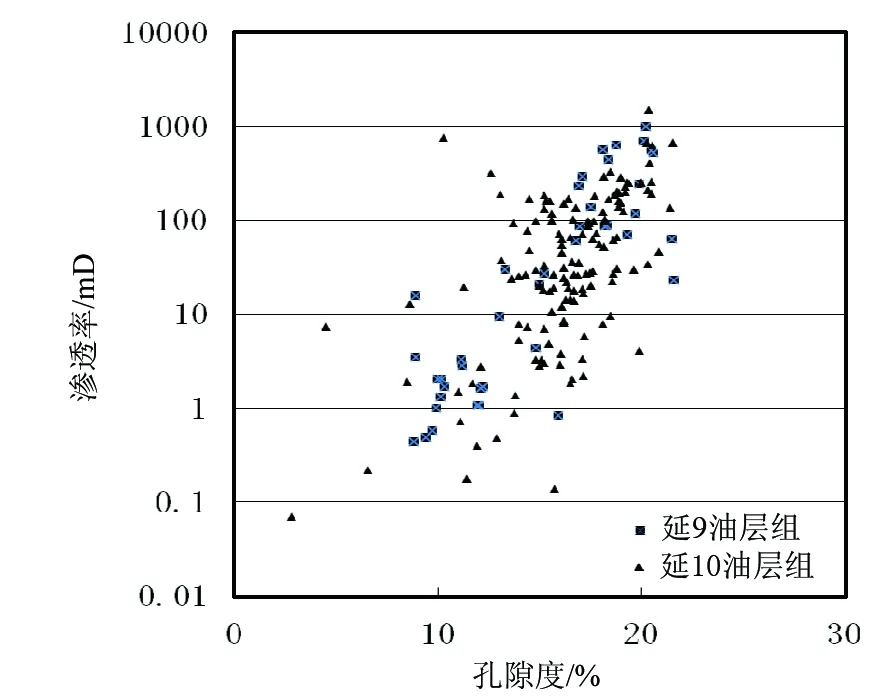

图1 J县西南部地区延9、延10油层组砂岩孔隙度-渗透率关系图

2.2储层

J县西南部地区延9、延10油层组的砂体发育特征受沉积相控制,根据岩心观察、粒度分析和岩电特征,分析剖面相和平面相展布认为,延9油层组砂体主要为曲流河河道砂,延10油层组砂体为辫状河河道砂。延9、延10油层组为北西和北东向的河道交汇,砂体整体上具有由北向南延伸的展布特征。

砂体储集条件受砂岩物性影响。从延9、延10油层组的砂岩孔隙度-渗透率散点图(图1)上看,延9油层组砂岩储层孔隙度主要分布在8.8%~21.6%,平均14.99%,渗透率主要集中在0.44~988.92mD, 平均147.83mD;延10油层组砂岩储层孔隙度分布在2.8%~21.4%,平均16.21%,渗透率主要集中在0.07~1503.2mD, 平均101.70mD。反映砂岩为中低孔-中渗储层。

2.3生、储、盖组合

J县西南部地区的油来自长7油层组的优质烃源岩。长7油层组沉积时期,湖盆水深加大,范围迅速扩张,沉积了一套有机质丰富的暗色泥岩地层,且泥岩质纯,有机质丰度高,含藻类及介形虫化石,干酪根类型以腐泥型、腐殖腐泥型为主,为延安组成藏提供了充足的油源。

延9油层组主要砂体类型为曲流河相的边滩砂体,延10油层组主要砂体类型为辫状河相的心滩砂体。延安组下切的延10油层组砂体发育,物性条件好,有效地沟通延长组的油气,有利于油气的垂向运移。同时,延9油层组顶及其上部地层砂岩不发育,总体以泥岩为主,可作为油藏的盖层,阻止了油气继续向上运移,在延9油层组中聚集成藏。生、储、盖组合具有良好的空间配置关系。

3 油气成藏控制因素

影响J县西南部地区延安组油气富集的主控因素为前侏罗系古地貌。古地貌控制油藏顶面构造、储层沉积相及砂体展布、油气运移方向和富集区。

1)古地貌控制油藏的顶面构造 三叠纪末期,J县西南部地区构造地势是由于受河流侵蚀冲刷作用形成的,延长组顶部地层的构造低点往往是古地貌的侵蚀沟谷区,由于侵蚀程度的不同,其构造高点经常成为侵蚀斜坡及侵蚀高地。延10油层组的沉积厚度受到古地貌的控制,地层具有充填补齐沉积的特征,由于差异压实作用,沉积厚的地区压实作用大,因而延10油层组顶面构造在总体西倾的构造背景下,存在局部的构造隆起高带(图2)。

图2 J县西南部地区延9、延10油层组顶面构造图

延9油层组顶面构造相对延10油层组简单,但由于在三叠系古地貌基础上,存在差异压实作用形成的小幅度鼻隆,因而发育局部鼻隆构造,且前侏罗系的古地貌正地形与延9油层组顶面构造具有很好的继承性,但由下而上鼻隆构造的圈闭范围和闭合高度都逐渐减少。延9油层组构造的高低与受到侵蚀的三叠系沟梁相间分布,地形走向一致。在合适的盖层与遮挡条件下,该种受沟梁控制的鼻隆构造比其他圈闭优先捕捉自下而上垂向运移的油气,因而,受古地貌控制的鼻隆构造是油气运移的有利指向区,具备油气富集的良好圈闭条件。

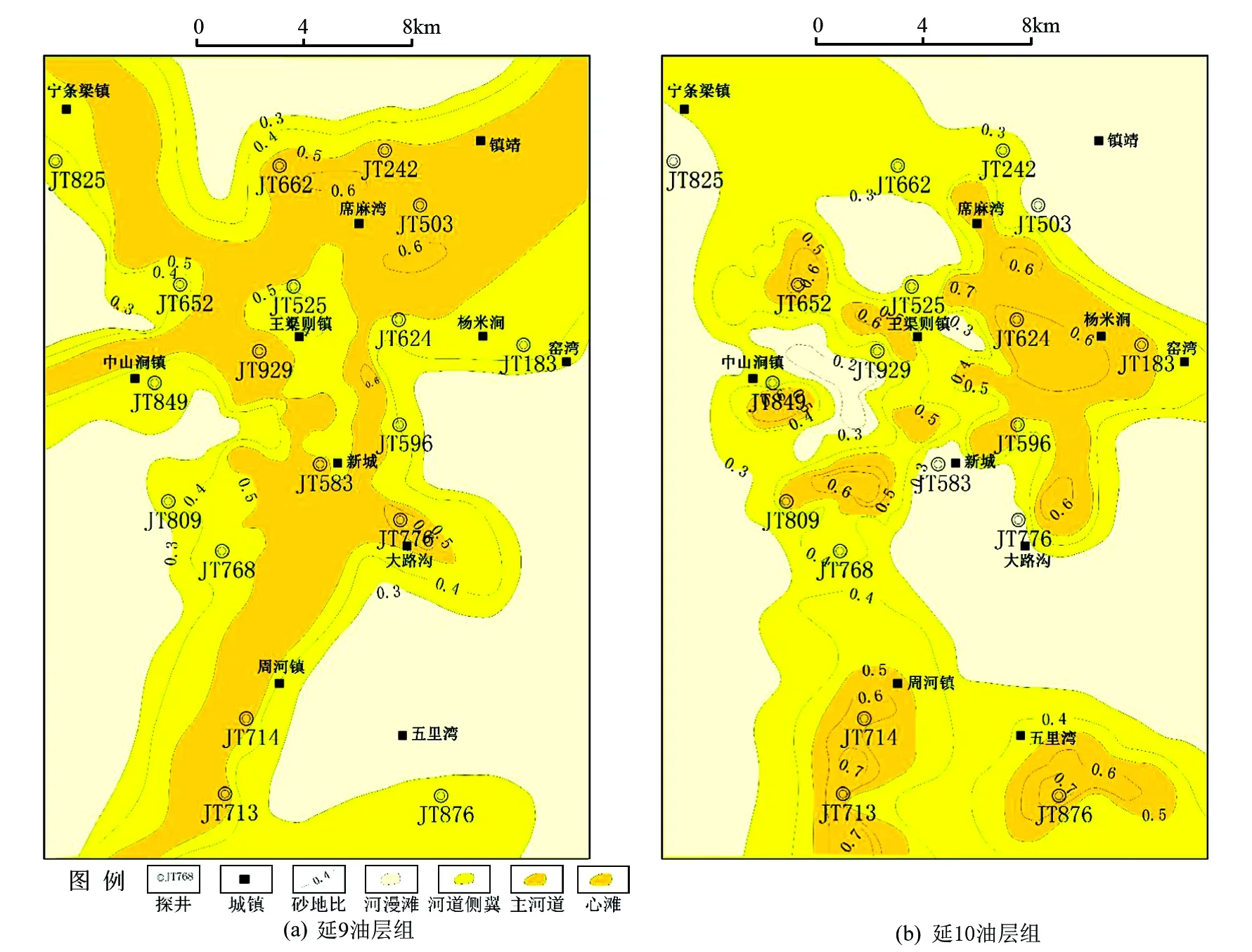

2)古地貌控制油藏的储层沉积相 前侏罗系古地貌形态不但控制了延安组下部地层的构造,而且控制了延安组早期的沉积作用,形成了不同的砂体展布特征。J县西南部地区延10油层组沉积期主要发育辫状河沉积,受晋陕古河道的控制。延10油层组河床滞留亚相发育,主要发育心滩、主河道和河漫滩等沉积微相(图3),具备巨大的沉积空间,主要沉积了大型板状、块状中-粗砂岩,是有利的储层。

古地貌形态对延9油层组沉积砂体的分布也有一定的控制作用。经过延10油层组和富县组的填平补齐作用之后,延9油层组主要发育曲流河沉积,主河道、河道侧翼和河漫滩沉积等沉积微相类型较为常见。总体上,分流河道位于古地貌地势较低的部位,砂体较厚,古高地处多为分流间洼地,砂体较薄。

3)古地貌控制油藏的油气运移 J县西南部地区油气运移的方向主要以垂向运移为主,受古地貌控制。首先,印支运动使延长组顶部抬升,并遭受风化剥蚀,与侏罗系延安组形成不整合接触,不整合面是油气运移的主要通道,有利于油气的侧向或垂向运移;其次,区内古地貌高部位的富县组与延10油层组厚度小于60m,油气运移距离减少,有利于油气向延9油层组运移;第三,由于侵蚀沟谷下切作用,使得延安组与长7油层组烃源岩接近,并且侵蚀沟谷区延10油层组与富县组沉积的以大型板状、块状中-粗砂岩为主的河道砂体具备有利的油气输导条件,为延9油层组油气藏运聚成藏的主要通道。因此,由于古地貌对油气运移的控制作用,油气在过剩压力及浮力的驱动下,通过下切河道巨厚砂岩的泄压口进入富县组、延安组或不整合面,垂向或侧向运移至延10、延9油层组砂岩储层中,在构造高部位或砂岩尖灭处成藏,形成古生新储型的油气成藏模式(图4)。

图3 J县西南部地区延9、延10油层组沉积相图

图4 J县西南部地区延安组油气成藏模式图

4 结论

1)J县西南部地区长7油层组优质烃源岩有机质丰度高、母质类型好、演化程度较高,具有较强的生烃能力;延9、延10油层组砂体整体上具有从北到南延伸的展布特征,为中孔低-中渗储层;延8、延7油层组的泥岩发育,为有效盖层。

2)J县西南部地区延安组油气富集的主控因素为前侏罗纪古地貌,并通过古地貌控制油藏顶面构造、储层沉积相及砂体展布、油气运移方向和富集区。

[1]白玉彬,罗静兰,张天杰.鄂尔多斯盆地吴堡地区延长组烃源岩特征与评价[J].兰州大学学报(自然科学版),2012,48(5):22~28.

[2]郭强,夏玲燕,侯宝宁,等. 陕北斜坡中部TBC地区侏罗系延安组延10与延9沉积相研究[J].西北地质,2009,42(2):89~94.

[3]赵俊兴,陈洪德. 鄂尔多斯盆地侏罗纪早中期甘陕古河的演化变迁[J].石油与天然气地质,2006,27(2):152~158.

[4]许怀先,陈丽华,万玉金,等. 石油地质实验测试技术与应用[M].北京:石油工业出版社,2001.

[5]张厚福,方朝亮,高先志,等. 石油地质学[M].北京:石油工业出版社,1999.

[编辑] 邓磊

TE122.2

A

1673-1409(2017)19-0019-05

2016-08-10

路向伟(1981-),男,硕士,工程师,现主要从事油田开发地质、油藏工程等工作,lxw6_cq@petrochina.com.cn。

[引著格式]路向伟,杨博,程潇逸,等.鄂尔多斯盆地J县西南部地区延9、延10油层组成藏控制因素研究[J].长江大学学报(自科版), 2017,14(19):19~23.