法治视野下对ADR的审视与构建

2017-10-13□王寒廖挺

□王 寒 廖 挺

[长春理工大学 长春 130022]

法治视野下对ADR的审视与构建

□王 寒 廖 挺

[长春理工大学 长春 130022]

非诉讼纠纷解决机制,即ADR体系,在纠纷趋向多元化的今天,逐渐发挥出技术优势。与此同时,人民群众对于司法的作用寄予高度期望,为了满足法治社会与和谐社会的建设要求,同时满足社会纠纷管理的秩序建设在司法上的需求,需要重新厘清非诉讼纠纷解决机制的理念,并对司法性非诉讼纠纷解决机制进行理性批判与建构。通过分析ADR构建的合理性基础,并对ADR的程序价值进行定位,最大限度地发挥其应用的效用。

非诉讼纠纷解决机制;法治社会管理;程序价值

非诉讼纠纷解决方法发展至今,逐渐形成体系化,并发挥着不可替代的效能。最高人民法院于2016年6月29日发布的《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》中明确指出,“深入推进多元化纠纷解决机制改革,是人民法院深化司法改革、实现司法为民公正司法的重要举措,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,是促进社会公平正义、维护社会和谐稳定的必然要求”。在这一背景之下,非诉讼纠纷解决方式能否形成机制化作用?或其能否与司法系统可以进行高耦合的衔接?尤其在我国实施“全面依法治国”战略,大力建设社会主义法治社会的当下,非诉讼纠纷解决机制(以下简称ADR)的理论结构与程序运行是一块试金石。

在我国,观察长期的司法改革,尤其是诉讼制度改革的动态过程,会发现我国逐渐在脱离过去诉讼封闭主义和司法纠纷解决消极立场的影响,不再将诉讼与其他非诉讼纠纷解决方法视为求异和趋同的简单对立,而是在回归当事人中心主义的同时,进行了价值立场和技术上的方向与结构的调整,并提出了“建设功能完备、形式多样、运行规范的诉调对接平台,畅通纠纷解决渠道,引导当事人选择适当的纠纷解决方式;合理配置纠纷解决的社会资源,完善和解、调解、仲裁、公证、行政裁决、行政复议与诉讼有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制”①的诉讼当中的法治建设目标。而长期处于地位悬置状态的司法性非诉讼纠纷解决方式(Court-annexed ADR),即基于ADR制度并有法院主持或指导的非诉讼纠纷解决机制,例如日本的法院调停制度等,也将得到厘清和定位,并被赋予符合经济社会发展新常态与法治国家建设的重要意义。

一、对ADR制度基础的审视

(一)ADR法律价值理性

苏力在《送法下乡》中提到,韦伯基于对法律将不断形式理性化的推论,担心未来司法系统将如一台自动贩卖机一样,当事人把诉状与费用放进去,判决就自动送出。事实上,韦伯的担心并非没有道理。科技伴随着社会经济的高速发展,法律服务向AI(Artificial Intelligence)领域的发展已经可以观其端倪。而同时奉行高度概念化和理性主义的司法系统——尤其在大陆法系国家,司法的确有韦伯所担心的格式化倾向,这无疑对人民群众的司法参与度以及公民的意思自治构成一种威胁。

概而言之,法律是一种制度化设计,但恰恰由于法律技术所指向的形式理性,实质正义便难以量化管控。其与程序正义之间的距离,司法系统并没有一个量化指数可以衡量。比如,法官在审判之时,除了依据法律规则之外,所调查和裁判的事实是“全部真实”吗?答案其实是否定的。在法庭的空间里,职权主义下的法官所持的对真实的评价尺度仅仅是法律真实,或者法律事实。这是由于,追求法官对“全部真实”的探寻并做出客观判断,是一件不可能也不可行的期望。另一方面,任何当事人或者客观事物所反映的信息在传播和解构过程中都会被扭曲。除却成本上的考量,法律达到正义的高度也需要牺牲一定程度的“真实”(也许此种真实的确是细枝末节上应该被裁剪掉的部分)。由此得出的判决结果建立的基础是法律真实之上的程序正义,那么实质正义该何去何从?

维护正义的制度设计,并不意味着必须首先考虑其与群众繁复而直接的需求相契合,而应先行满足程序上的法治与实体正义的成立之间的逻辑自治。在我国,普众所秉持的正义观大抵可认为是具象而朴素的观念,并似乎折射出其对程序的逻辑以及正义的实现方式并无兴趣。而ADR的实践其本质却是一场正义实现程序的实践并将它的内涵与外延分解式地展示给人民群众。它可以在诉讼之外为公众提供集合式的解纷方案,既符合当事人的个人意愿又能避免常规的一元化司法的诸多不便之处甚至弊端。

图1 “纠纷解决”价值倾向轴

在言及正义之时,同处于该语境下的另外一面的效率问题迫使各法域开始一场理念的更新与改革,并且亟须建立起兼顾“自由-正义-秩序”价值的高效的正义实现机制(图1)。早期肇启于美国的“接近正义(Access to justice)”便是一次全面的、系统的改革运动。那么,这种接近正义的价值观念何在呢?正如卡佩莱蒂教授所言:“新型的正义以对有效性的探索为标志——有效的起诉权和应诉权,有效接近法院之权利,当事人双方实质性平等,将这种新的正义引入所有人可及的范围。”接近正义的价值基础在于对平等的追求和对正义实现路径的需求。因而ADR运动的兴起也促使我们应当限制对形式理性的绝对正义的机械化追求,并通过社会化因素在纠纷解决领域自由权的行使,同时使司法系统将视线从个案中暂时解放出来。在宏大司法叙事中,基于公民的意思自治的自由,恢复正义实现的秩序,因为片面追求诉讼结果的正义并不利于整个社会对正义追求的实现。

(二)法治社会管理的需求

庞德认为,将法律投射于社会,并实践管理时,法律基本上仅能及于外部行为而无法实现内部的调整,诸如道德在内的诸多内心约束或是内在要求并不能很好地通过法律的实施得到实现。而且也如前文所述,法律在实践中,法令与事实有时很难契合。因而,在法治社会之下的社会管理也需要法治实现的灵活的机制以扩充路径。

1. 现实困境

一方面,随着我国的社会经济不断发展,人民生活形态的多元化,冲突与纠纷也显现着多样性变化。因而法律纠纷也逐渐增多,尤其在基层法院,积案丛生,法院的行政压力也逐渐加大。而社会对司法的日渐依赖以及法官选任制度的不断严格,人数相对固定,而办案压力不断加大;加之公众权利意识日渐增强,原先存在的“实现正义”的途径已经出现了“壅塞”。

表1 2008及2013年全国法院审理民事一审案件情况数据比对表②

由上表可知,我国2008年的调解率约31.0%,而2013的调解率为37.9%;而与之对应的,我国2008~2013年的案件增长率却为79.6%(增长了3449195件案件)。这说明法院受案的剧增与司法资源的有限,带来的必然是民事纠纷解决的迟延与案件的积压。而我国结案体系比较单一,同时因为司法ADR体系尚未形成机制,大量案件积压在法院的“诉讼程序”之中,而如果法官为了维护裁判质量而精斟细酌,案件处理必然迟延,当事人只能得到“迟来的正义”;如果法官简化诉讼程序提高办案速度,办案质量必然下降,当事人只能得到“粗糙的正义”,法院正承受着前所未有的压力和考验。

另一方面,无论是单纯的诉讼途径,还是过去在实践中和政策上被定义与支持的诉讼外调解、劳动仲裁、商事仲裁等等,乃至在部分地区创新实施的法院内诉前调解机制,例如上海市浦东区人民法院早在2006年便在院内立案大厅设立了“诉前调解”窗口,由法院聘请的法律职业从业者负责运行。毫无疑问,这一设计是一次重塑法院生态的一个典例,在法院这以法的空间内为人民群众,也为司法机关提供了一次争议解决的分选机制。然而,值得思考的是,长期的工作惯性让司法机关,尤其是法院实际上尚未形成具备能动性、灵活性和普及性的院内纠纷解决途径。近年来,在社会上引起重大影响的判例,例如三鹿奶粉赔偿案和湖北邓玉娇案(刑事附带民事赔偿案件)等给人民群众极易带来如初唐陈子昂所谓“既诛且旌”的负面司法印象。究其根本,还在于我国司法机关,或者是部分法官,尚未从过去的司法习惯摆脱消极主义和职权主义思想。而人民群众的司法参与度和最真实的自由意志的实现期望没有得到很好的解决,这与法院未能提供灵活而有法官主导的ADR机制形成了一种镜像。因而,如当事人解决纠纷,法律可以为解决方式和结果产生提供更多的选择,那么当事人对正义的诉求可以更进一步得到满足并且避免被动接受违背其真实意志的裁决结果。

2. 社会管理的经济上的考量

从法经济学角度上考量,任何纠纷解决系统都需要注重两大变量,一则为“成本(Cost)”,二为“供给-需求(Supply-Demand)”。在不同的纠纷解决体系中,其成本不仅仅是费用成本,还有人力、时间、人际关系等方面的成本。若将司法放置于市场分析之中,“法律消费者”用费用换取纠纷解决程序的支持,而法院则为之提供相应的对价。但因为司法资源的稀缺性,纠纷解决的“供给与需求”无法达至均衡。我们注意到,一方面纠纷解决方案的供给与需求达至均衡,此时的法律成本最低,而收益最大;另一方面,实现供给改革,使得纠纷解决资源的配置获得复合的结构,建立渠道,消解需求的爆炸。理性人会考量边际,而ADR的建构的经济理念充分利用了人为理性建构秩序控制机制,为当事人提供了更科学的纠纷解决的分选机制,在扩大司法救济同时,提高司法效率。

在此方面,美国为我们提供镜鉴。美国加利福尼亚北区法院,在受理每一起经济案件后会给当事人发放一份《同意ADR程序或需要举行ADR电话会议的通知》。由此可见,在特定领域中,法院需要发挥司法性ADR中的权威形象和引导当事人选择最优选项进行解纷的作用。无独有偶,在美国处理劳动纠纷,尤其是雇主与雇员之间的纠纷时,往往倾向于ADR的选择。因为ADR能够为当事人提供一个最大参与度和表达自由的平台,以及意见交涉的空间。无论是调解还是仲裁抑或是协商,ADR都被认为是最具效率和节约成本的。并且避免了非此即彼的结果,维护了双方的社会关系稳定,尤其是为弱势一方提供了议价空间。

二、解析ADR的局限与对ADR建构理论的批判

非正式司法的ADR程序承担着化解社会冲突甚至危机的角色和任务。但ADR拥有独特优势的同时,也有着其难以规避的不足。厘清ADR的不足,将有助于我们重新构筑关于ADR以及司法性ADR的方法论意义。

欧文·费斯(Owen Fiss)教授在著名的《反对和解》中坚持认为在一个倾向和解的模式中,受损的永远是当事人和公众,并且会实质上动摇法治。“某些所谓的‘非正式’制度,实际上是增强了已经(在社会上和法律上)处于强势的当事人的能力,以更好地维护其权利。典型的例子就是小额诉讼法庭和最近诞生的租佃法庭(Land-lord-tenant Court)。那种认为上述机制将有利于个体当事人或承租人的观点其实不过是无视现实的正当性理论……”[1]

费斯的批判建立在两大观点之上:其一,当事人之间资源的不均等。在法院调解当中,在经济上处于弱势地位的当事人,较争议对方在信息获取渠道以及分析处理上“能力”不足,“议价”缺乏博弈空间。而劣势的一方也会因为时间战线的拉长导致的解纷成本的不断上升以及人际关系的破损难以修复等原因,而不得不削弱其在谈判桌上的地位,并降低自己的诉求标准,而不得不接受对方提出的条件。其二,在ADR大行其道的时候,诉讼的作用以及法院的地位正在不断接受挑战和削弱,其本质是司法权威的失语。而费斯教授更为核心的立意在于,当事人在审判之外寻求和解,很可能仅能实现和平的诉求,而非正义的。审判的核心并非在于纠纷解决,而在于法治的贯彻与法制的运行。ADR作为替代品出现的时候,司法所秉持的价值很可能受到排斥并迅速被公众消费掉。

而在我国,过去根植于本土的ADR机制本身就存在着制度上的缺陷。除却在农业社会扮演重要角色的宗族调停等制度,尤以我国过去秉持的调解-诉讼二元模式为例。我国在纠纷解决制度的动态完善过程中,调解和诉讼并非有一者处于超然地位,而是二者在纠纷解决领域内此消彼长,甚至在早期又互相杂糅(如建国初期的调解型审判),从过去“调解优先”到现在“诉调对接”,一定程度上反映了我国过去的纠纷解决制度存在很大的任意性。杂糅式的诉讼,法官具备绝对优势地位,往往存在行调解之名,而缺调解之实的违背当事人意愿的审判。而这种“奇特的”调解制度,又为司法公平公正的实现带来了一定的模糊空间,逐渐形成了一种法官降低职业风险和审判成本的策略性选择,真正亟须调解缓和社会关系对立,实现个人权利保障的当事人则在这类调解中失语。这当然还意味着,包含调解在内的ADR机制,尤其是司法性ADR在民事诉讼结构中的地位模糊并且角色作用还需要接受批判与改变。

三、ADR的再定位

实际上,ADR并非一种费斯教授“邻里纠纷模型”框架下的单纯的避让机制(即使避让的确是纠纷解决的一种初级形式)。ADR的深远的意义在于:既有关系的破裂使得当事人并非选择避让,也非当事人选择对抗,而是平等地处于一种对话之下,激发个人诉求,并且交换意见与利益。因而考虑到在ADR过程中当事人合意的价值,我们应当在司法场域内,开展对ADR的走向规范与构建方法论上的改进③。

(一)传统解纷模型的失灵

民事纠纷的解决,可以通过当事人自己、社会及国家三种渠道,实现私力救济、社会救济与公力救济。其中,私力救济指的是当事人自己解决纠纷,主要包括自决与和解;社会救济主要是调解制度与仲裁制度;而公力救济主要是指民事诉讼。这是我国的主流观点。

表2 我国纠纷解决救济体系

法律规则的失灵,意味着其被架空和被规避。而理论模型的失灵,则意味着其不能反映现实状况,解释原有背景,解决实际问题。例如,私力救济往往体现的是双方力量客观上对比不平衡,容易出现有失公平的情况。尤其是在我国,出现国家力量的不断渗透,往往出现公民个体与国家代理人进行博弈的现状;而社会救济,基本上第三方具备国家力量背景,是实质意义上的公权力介入解纷;而公力救济本身的局限,存在立案阻却、拖延开庭,甚至司法腐败的情况,而公力救济往往缺位。强世功教授通过福柯的《知识考古学》与《谱系学》上的意义,剖析了如调解、仲裁等制度后认为:包括调解和审判在内的司法技术与权力组织网络结合在一起,成为一种独特的权力组织技术。这主要反映了我国的社会控制和公共治理的理念,有明显的国家干预色彩和全能主义因子(如“三鹿”事件中,政府和具有政府主导的奶业协会在和解过程中发挥了决定性作用)。一些似乎性质上表明为民间自治行为的方式,从实质上看,都具有难以磨灭的公权的影子。可以说,我国的纠纷解决体系面临同质化风险。

(二)ADR程序中法院角色的重要意义

我们也应当注意到,无论是何种纠纷解决过程中,存在如前文所述的当事人之间力量对比悬殊,协商能力和地位天壤之别。而在传统的ADR发展过程中,也缺乏对ADR程序的公共资源和法律规制上的支持。此外,在社会这么一个“离散性”的公共领域中,公众往往是一个又一个私领域间的偏好集合,缺乏来自司法上的技术指导,这种偏好极易走向失序,因而这种普遍而实际的情况又亟须司法机关扮演关键的枢纽发挥权威的平衡作用。然而,当我们明确了司法机关所处的核心地位时,也应认识到,只有实现多层次、多维度、多管齐下的司法主导,社会协同的ADR机制才能更好地实现纠纷解决的法治意义和解纷效果。

基于此,我国提倡的诉讼与ADR机制的对接也是出自宏观考量。一方面实现ADR与诉讼的功能互补,减少在诉讼上的不必要的投入,同时提供更直接有效的对话与协商机会;另一方面,修正诉讼和ADR机制本身的缺陷。要使民事诉讼本身含有的当事人自由意志的价值得以实现,同时又要防止ADR造成的当事人悬殊的力量对比而导致的不公平结果的出现。因而,强调诉调对接,其要旨也在于重新建立起一套多通路、网络状、高效率的,降低变量影响的多元化纠纷解决体系,使其司法权力和公民权利保持平衡,并建立利益平衡的长效制约机制和协商空间。

(三)ADR程序价值的分析

在司法中,当事人选择ADR并不是对司法资源的浪费,而是一种基于理性的选择,司法资源非但没有闲置,反而在单位时间之内效能得到了显著提升。ADR对于传统的纠纷解决,是在双方自愿的前提下达到的双赢效果,在一定意义上可以用“帕累托最优(Pareto Optimality)”进行解释。在司法资源的配置处于既定状态的情况下,任何改变都不可能使某一个人的状况发生变化,而又不至于使任何人的状况变坏,那么这种改进便达到了“帕累托最优”,简言之,当一项制度对双方都有利的情况下,且双方都同意此种制度安排,不断提高社会公平和效率,社会没有理由不让所有人都能得到好处的事情得以进行。而且理性的纠纷当事人会管理对纠纷解决方式的心理阈值——“他会在衡量了胜诉情况下能获得的利益和费用、劳力,以及败诉的可能性之后,决定是否提起诉讼,或是选择和解的方法,这是完全合理的。”[2~11]因而ADR机制并非是一种投降主义而是一种“选择”。

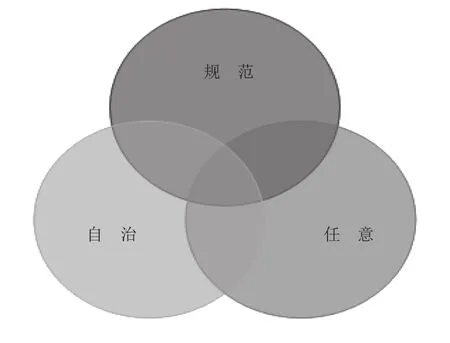

此外,在司法场域,对ADR定位的依据,应当是重构其程序上的价值倾向。如图2所示,ADR机制的三个程序倾向类型轴:

图2 ADR程序价值倾向

司法ADR的程序的规范倾向是指司法的权威性和法律的适用,体现了司法管理主义(Judicial Managerialism)与司法能动主义(Judicial Activism)的内涵;而程序的自治倾向是指ADR程序在实施过程中需要考虑当事人的意愿(权利保障)以及当事人之间的合意的根本性作用。任何ADR的尝试要取得成功,必须是当事人在对问题的立场上可以实现基本的“对话”;而司法ADR程序的任意倾向是指非制度化介入因素,比如行业协会等社会化因素的介入等。

我们当下正努力建设社会主义法治国家,面临新的形势与挑战,司法体系的健康发展,是法治化的有力保障。因而,建构科学而有效的纠纷解决机制是十分必要而可行的。非诉讼纠纷解决机制(ADR)在我国需要适应我国本土资源,并严格遵循社会主义的法制要求与司法改革的纲领性要求;同时应逐步将视线从诉讼或ADR孰为优先者转移到以纠纷解决为中心的理念中来。

注释:

① 《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》.(2016-06-28)

② 数据来源:中华人民共和国最高人民法(2016-06-20)http://www.court.gov.cn/fabu-gengduo-21.html.

③ 布迪厄三重警觉的提醒:保持经验主义的思想态度,对一种方法论要抱有方法论上的警惕,从“绝对的方法论”和“绝对的逻辑”中把认识论解放出来。

[1]ABEL R L. The Contradictions of Informal Justice[J].The Politics of Informal Justice, 1982(1): 295-298.

[2]鲁道夫·冯·耶林. 为权利而斗争[M]. 胡宝海, 译. 北京: 中国法制出版社, 2004: 25.

[3]刘哲玮. 我国民事纠纷解决模型的反思与重构[J]. 北大法律评论, 2012(13): 4-30.

[4]苏力. 送法下乡[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011,144-145.

[5]范愉. 非诉讼程序(ADR)教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.

[6]符望. 从“接近正义”到“司法为民”[J]. 法治论丛,2005(2): 20-25.

[7]苏力. 法治及其本土资源[M]. 修订版. 北京: 中国政法大学出版社, 2004

[8]李莉. 法经济学与纠纷解决[J]. 河北法学, 2006(7):115-120.

[9]杨艺红. 英国民事司法改革进程中的ADR—兼论对构建我国多元化纠纷解决机制的启示[J]. 重庆师范大学学报: 哲学社会科学版, 2007(5): 96-101.

[10]李瑜青, 夏伟. 多元化纠纷解决机制的价值及其路径思考——兼驳机制的运行与法制社会建设相驳论[J]. 学术界, 2016(9): 113-122.

[11]李静一. 司法附设ADR制度的当代诠释[J]. 河北学刊, 2015(9): 152-157.

AbstractAlternative dispute resolution mechanism, namely ADR has gradually demonstrated the technological superiority under the situation of dispute diversification. Meanwhile, in regards of the demands of society of rule of law and the harmonious society, and the needs of management system of social disputes towards administration of justice, the vital ingredients are trying to clarify the theory of ADR again and implement the rational criticism and construction for juridical ADR. This thesis will relate and analyze the reasonable foundation of construction of ADR from two main aspects, and delimit the procedural values of ADR with the aim of achieving its utility maximization.

Key wordsADR mechanism; administration of the society with rule-of-law; procedural value

编 辑 刘波

A survey and Construction of ADR Under the Perspective of Rule of Law

WANG Han LIAO Ting

(Changchun University of Science and Technology Changchun 130022 China)

D925

A

10.14071/j.1008-8105(2017)05-0093-05

2017 - 02 - 28

王寒(1979- )女,博士研究生,长春理工大学法学院副教授、硕士研究生导师;廖挺(1993- )男,长春理工大学法学院学生.