抗战建国中的地方司法改革

2017-10-13□吴燕黄梅钟瑾

□吴 燕 黄 梅 钟 瑾

[电子科技大学 成都 611731]

抗战建国中的地方司法改革

□吴 燕 黄 梅 钟 瑾

[电子科技大学 成都 611731]

地方司法改革是抗战时期建国的实际举措,建设独立的司法组织,有法定经费来源是司法独立的必要条件。战时,最高司法当局在组织建设和经费划拨方面有着突破性的制度设计,在国家财政最紧张的战争环境中,最高国防委员会却意外地通过了此前千呼万唤而不得的地方司法经费国库支付的决议。但是,对这个在司法独立道路上的实质进步,地方实际操作中则是窒碍丛生。在此背景下,分析了制度在实际运行中频遭阻碍的各方原因,总结了司法改革的多重效果,对此后司法改革和司法实践诸多启示。

抗战建国;改革司法;基层法院;经费

1937~1945年的全面抗战时期,各项事业无不在抗战的旗帜下展开,司法改革自不在外。无论时人,还是今人,无论是政要,还是学者,对战时司法改革均有涉猎。1948年,时任司法行政部部长的谢冠生即著《战时司法记要》,张扬战时司法政绩,司法院长居正对战时司法改革的评论,也不亚于谢冠生。他们都是司法要员,以这样的政治身份,当然会竭力为自己涂金。就学者研究而言,或许是因近水楼台先得月之便,西南政法大学对战时司法改革的研究较多,综观他们的研究成果,基本都聚焦于战时重庆的司法改革[1~7]。以重庆为例讨论抗战司法改革,资料翔实,重点突出。但是,如仅聚焦于重庆,却难以得出整体的普适结论。因此还有必要扩大研究范围,才能尽可能还原战时地方司法改革的概貌。

鉴于此,笔者想论证的是,战时国民政府在地方司法改革方面的两项重要举措,筹设地方法院和中央划拨地方司法经费的来龙去脉及影响,解释为什么在全面抗战时期,各项经费最为紧张之际,中央反而要对地方划拨争取了10年而不得的司法经费,地方法院的建设在战时相对快速发展的契机是什么?最后是否达到最高司法当局改革的原初目的?原因为何?

一、再续前弦:战时再设法院计划与实施

司法独立是孙中山设计的五权分立政体的题中之义,南京国民政府成立时,中央和省级都有形式独立的司法组织,不过,绝大部分县还是县政府兼理司法,没有独立的司法机构。司法行政部于1929年就提出了看似完善的县法院建设计划,宣称“在训政时期,筹设各级法院,以弼成五权独立之治体。”他们认为该计划是温和稳妥的,称“县政府兼理司法为一种不良制度,应于最短期间实行废止,惟全国之县一律成立地方法院,绝非一二年内所能举办”,所以,把全国各县一律成立法院的截止时间定在计划训政结束的1935年[8]25。殊不知,就是这个司法行政部退而求其次的计划,也没有按计划完成。到1932年国民政府才公布《法院组织法》,还要拖到1935年才开始实施。光从这两个时间,就看出法律与计划相比是马后炮。1935年是原计划规定的最后年头,那时才实施《法院组织法》,此前成立法院,法律依据为何?

1935年全国司法会议召开在即,最高司法当局加快了法院建设步骤。4月2日司法院会议,通过了司法行政部长王用宾的“分期实施法院组织法案”提议。计划和相关法律公布后,却未见各层级政府积极响应和落实。可谓雷声大,雨点小,很多地方甚至连小雨点都没有。最高司法当局屡屡提及,法院建设虽年有增加,但为数毕竟有限。介于各种不能掌控的原因,他们无计可施,只有再退求其次。1935年司法行政部制定出县司法处制度,虽曰“司法处”,但仍然是行政兼理司法,县长兼司法行政权,倒反而使县政府兼理司法制度化。全面抗战爆发后,全国各县建设法院计划自然被叫停,直到1939年国防最高委员会原则上通过全国地方司法经费由中央统一划拨议案,最高司法当局才在1941年再提全国各县建设法院五年计划,续上1929年的梦想。可问题是,建政伊始,本该万象更新,为什么法院建设计划步履维艰,抗战期间,一切人力、物力应围绕战争调动,法院建设却反而加快步伐?

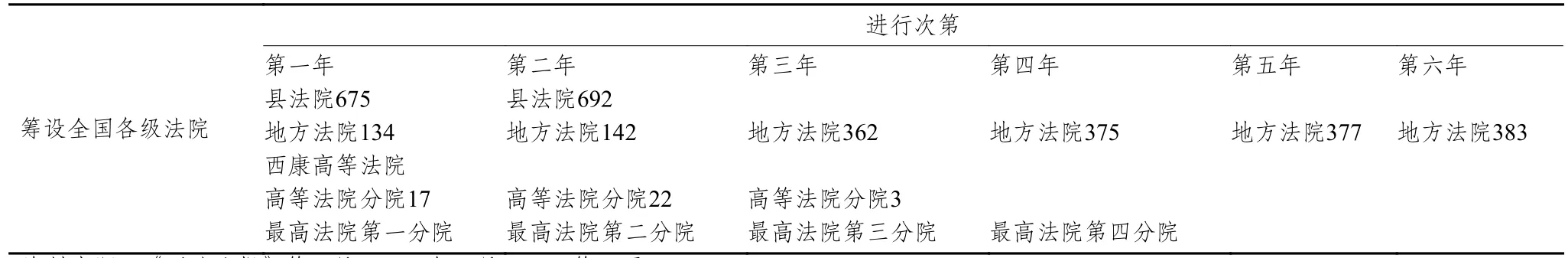

训政时期工作分配年表是1929年由司法行政部制定,计划从1929~1935年全国所有县份都成立法院,各级法院数量如下,县级1367所,地方级1173所,高等法院1所(西康省),高等分院共42所,最高法院分院4所[8]32。该表还详尽规定每年的建设进度,法院的人员和经费的数目,连法院占地亩数也一并考虑。

表1清楚反映司法行政部6年训政期间法院设置的进度安排。

表1 司法行政部训政时期(六年)工作分配年表

司法行政部的考虑是,头两年主要建设县法院,到1932年全国各县法院已建设完毕,故而表中显示第一年全国共建县法院675所,第二年建692所。第三年已建成1367所县法院,故而该年以后便再无建设县法院计划。其他介于最高法院和县法院中间的省高院、省高分院,最高法院分院也在司法行政部计划之中。由于第三年已没有县级法院需要建设,就加大了地方法院的建设速度,以后各年都是300多所。1933年,全国约有1789县[9],两年内,全国成立的1367所县法院要占全国县数的78.9%,若加上设置于县城的地方法院276所,比例则提至92.34%。三年内,县法院比例从1929年的不到10%猛增至92.34%,司法行政部速速改造县司法组织的雄心跃然可见[8]25。

雄心固然可嘉,效果如何呢?结论毋庸等到1935年才下,计划者自身在计划出台不久就已信心不足。一则20年代末,司法行政部给国民政府秘书处的公函往来可以见之。部函称:中央执行委员会第二届第五次全体会议关于政治问题的决议,要求各部照意见“速办”,只是,其关于设立各县法院,废止县长兼理司法制度及严禁监狱人员虐待囚犯,限制镣铐等内容则难以迅速办到。因为“唯我国幅员辽阔,各省区县法院同时成立,人才经费均患不足,自以分期筹设为宜。又各省区各级法院(即地方法院高等分院高等法院最高分院)及新监看守所亦宜斟酌缓急,次第增设,并将县法院逐渐改为地方法院,以期全国法院监所俱臻完整。”司法行政部一边叫苦,一边又表示已按训政时期纲领拟具了司法施政纲领、计划书大纲、分期一览表等。“预计最迟省区不逾四年,其县法院均可一律成立。”中央政治会议秘书处则答,“关于司法部所拟筹设全国各省区法院一览表,经费预算表及全国各省区新监计划书大纲核议案业经决议,俟司法院成立后交核。”①掌握着最高权力的政治会议对司法行政部的计划及延迟计划的理由不表态,推到司法院成立后再说,它的延宕态度使司法行政部计划在很大程度上成为具文。

到1936年,全国还有1151县未设立法院。按这年7月内政部所编全国行政区划表,全国共有1367县,没有法院的县份占总县份数量的84.2%②。

表2中数据显示,位于京畿之地,应为首善之区的江苏,其县法院数量也未达标。苏省共61县,尚未设立法院的有45县,占总县份比例73.7%,除浙省超过苏省外,其余各省比例更低。

普设法院的翅膀被折断,下一步方向何在?在1935年全国司法会议上,代表们猛烈批评并要求废除县政府兼理司法制度。一边是普设县法院暂时无着,一边是要求废除县政府兼理司法,用什么来搭建过渡的桥梁呢?这年司法行政部拟出《县长兼理司法暂行条例(草案)》,其要点有:第一,县政府设司法处;第二,司法处设审判官独立行使审判权;第三,审判官的任命,由省高院上呈司法部核派;第四,司法处行政及检察事宜由县长兼理③。对代表们要求的废除兼理司法县政府,司法行政部认为不宜马上进行,因为“若断然将此制度铲除,依法院组织法代以地方法院,实为事势所不许”,目前的县长兼理司法本不得已,一旦将来条件成熟,全国各县自应遵照法院组织法第9条的规定,设立法院。当前过渡期,只能明正观听,树立楷模,使行政与司法不分之固习渐渐消失,为将来普遍建设法院打基础④。

表2 1936年苏、浙、皖等18省未设法院数量及与全省县数比例表(%)

本来,最高司法当局是把设立司法处当成权宜之计的,但观照司法处存废进程,可见县司法处计划,仍然同清末以来的历次改造计划一样,在坚硬、残酷的现实面前被弹了回来,前不能完全取代兼理司法县政府,后也不能被县法院所取代。原规定司法处建设从1936年7月开始,分三期,每一期不得逾半年,到1938年结束。连头带尾计算年头是三年,事实上,三年后在全国范围内,建设县司法处并未完成计划,1939年4月5日国民政府令县司法处组织条例施行时间延长3年,从1939年4月9日起算[10]。前3年,又三年,充其量只该延至1942年,但事实却是,直到南京国民政府倒台之际,全国仍有很多县实行较司法处还陈旧的县政府兼理司法制度,更无从谈起至少貌似独立的县法院了。

再设法院的突破以1939年2月国民参政会第三次大会建议司法经费中央划拨为契机,这一建议使再建法院工作被提上司法行政部的日程。1942年司法行政部工作计划清楚陈述了40年代再设县法院计划出台的缘由,1939年国民参政会第三次大会建议充实司法机构,要点:一是普设法院,二是国库负担司法经费,国防最高委员会已核定此建议的原则。此后,司法院即转令司法行政部拟具实施计划,厘定进行步骤。此次筹设法院计划比较务实,打算在国库负担司法经费前提下普设法院,有了经济基础才不会放空炮。

这次计划不像“二九计划”那般急切,有一定回旋幅度。准备于1942年开始,以五年为完成时限,1942年是第一年,增设一审法院135所,分配在非战区的川、桂、陕、贵、滇、甘6省,各自分别为20、15、15、10、10、10所,宁、青、西康因诉讼较简,新疆司法还在整理,都暂不增加。战区各省则以战祸危及的深浅,定增设与否及增设数量。第一年湘、赣、闽、浙、鄂、徽、豫7省均有增加,不过数量不同,而苏、冀、鲁、晋、绥、察6省暂不增加。该计划还定出了1942年成立法院的日期,在非战区各省,拟分7、9、11月各三期成立。战区各省,因有战区登记分发人员,亟待安插,故拟分1月、4月、7月三期成立。综计1月份为12,4月份为22,7月份为45,9月份为25,11月份为30。二审法院的增设也在计划之内,不过,数量不是很多,“三十年度仅择要增设该项分院三所”,对那些第二审法院管辖区域多至数十县的,“自三十一年度起。仍应分年积极增设。”⑤当时,全国究竟有多少县没有法院?据1941年10月统计,共有1354个。每年成立法院的比例,第一年约为此基数的1/10,第二、三、四年每年为1/5,第5年为剩下的3/10。按此比例,具体数量是第一年为135县,第二、三、四年每年约270县,第5年约400所。各县设立法院的先后,主要根据诉讼繁简多寡在每年编制预算时决定⑥。

自此,司法行政部每年工作计划都把增设法院作为重要任务提出。1945年的计划把增设法院及其看守所列为第一要务,1947年工作计划中,仍把“实施普设法院五年计划”,与“实行新颁监所法令”列为“当前切要之图。”⑦直至1949年3月以后,国共决战的三大战役已以共产党的胜利而结束,渡江战役即将开始,长江以北半壁江山即将易手之际,司法行政部工作计划还称要“继续增设法院”⑧。

上述拟设的法院都是普通法院,战时为了因应诉讼增多的情况,又试办了实验法院,如北培和璧山实验法院。司法院称举办实验法院的目的是应对现行民刑诉讼法程序太繁,亟应简化的需要,但因变更现制,“非经试办有效,未便贸然更张”⑥。考其目的,当然不能完全听凭他们的言说,但从学者们对实验法院的研究来看,实验法院在某种程度上还是方便快捷了诉讼,是战时的一种应急措施。实验法院在组织建构和职权行使方面有些战时特点,也可算成抗战建国的一种尝试。限于篇幅,此不赘述。

二、追寻千百度:战时地方司法经费来源的历史拐点

司法要独立,不仅要有组织为独立载体,组织还须有独立行权的能力,有法律保障的经费是组织独立运行的最基本条件。而事实上,恰恰是经费来源一直是老大难问题,地方司法机构尤其严重,必然严重损害司法机构的真实独立。为了获取有法律保障的,中央拨划的司法经费,司法当局持之以恒,奋力争取,从建政伊始到抗战最艰苦的1941年,终于出现历史性的突破,实现了司法经费中央划拨的目标。

建政伊始,最高司法当局就积极谋求中央统一拨付全国地方司法经费,国家最高决策层似乎也有此意思。国民党中央全会于1932年通过统一司法经费,确定基金,以蕲司法改进案[11]。南京国民政府成立年余,司法经费问题就上了经济会议和财政部的议程。1928年6月,全国经济会议通过司法经费“均由国家经费内支出”案,同年7月,全国财政会议审查“宽定司法经费案报告书”,议决“由财政部查酌办理”[12]。这句似是而非的“查酌办理”虽不是明确拒绝,却使国库支出被搁置。上两个会议对“均由”和“宽定”都有不同的理解。财政委员会解释:“前颁标准,于中央司法经费项下,说明司法经费均由国家支出”,在地方司法经费项下,则是在兼理司法制度没有废除以前,暂应由地方支出。国民政府更担心这一说法引起误会,次年又训令财政委员会,地方司法经费“当然包括各地方司法机关”,意思即为省以下各级司法机构的费用都由地方出,而不只是县司法经费才出自地方。令曰“现在各省承审制度均未全废,则各省以下地方司法机关经费,当然仍应做地方经费列支。”[13]国府训令明确表示,中央负责的只是“中央司法费”,不包含省高院、高分院、地方法院及兼理司法县政府的司法经费。而最高司法当局所谋求的可归为两方面,第一,力争本部足够的经费;第二,争取中央划拨地方司法补助费。在20世纪30年代中前期,第二种诉求基本无望,就是第一种诉求,也需要其费尽心机地争取。

王宠惠任司法部部长和司法院院长时,曾致函财政部称经费不足,要求把地方司法经费纳入国家预算,由国家支付地方司法经费。为此事,财政部和司法行政部有不少来往公函。那时司法行政部对各省有补助款项,曰“司法补助费”,而非经常费。这笔费用不是司法行政部出,而是由各省法院上缴解部工本费后再由部拨发,基本上是解部多少,拨发多少。地方用这笔费用修建院监及增员加俸等。司法行政部为使这笔费用纳入国家预算,致函财政部,称“各省司法机关收入除解部工本外,其留院法收依划分国地收支标准之规定,本属国家收入之一部分,复经承奉国府核准定案。惟各省司法经费定为地方支出预算,须经省府核定,以致额支狭隘。各司法机关开支中不敷部分,如修建院监暨增员加俸等费均在国家司法收入项下拨发。其办理程序,向由本部根据各省高等法院呈报,量入为出,尽数支配,行之数年,已成定例,并未另编预算。现在试办预算章程,公布实施,前项收支各款,自应照章编制预算,以符程序。”财政部不同意,称各省司法经费,现在仍由地方负担,“其收入应否列入国家预算,似有斟酌之余地”。究其实,就是不同意在国家预算中编入地方司法经费。双方争执不下,把球推给中央政治会议。政治会议审查后不同意司法部的意见,但司法独立又是其政体的基本原则和信誓旦旦的宣言,于是在文字上做了看似不违背政体原则,又可以不实际执行的说明,意思是司法独立是没有问题的,所以“收支亦以统归国家主管为原则”,既是原则,操作中就有例外的余地。现在各省法院监狱经费仍沿用地方负担成例多年,虽是“权宜办法”,但1928年划分国地收支标准案早就规定,“地方司法经费在承审制度未废以前,暂应由地方经费内支出”,现在各县仍实行承审制度,所以不能改为中央拨款。而且政治会议认为,就算中央不拨款,地方司法系统也不亏,因为地方名义上把法收上交国库,实际上“皆尽数就地拨补”,“其争议本案收支列数十足相抵,均颇切合实际”⑨。显然,政治会议不同意把各省司法补助费划入国家预算,政治会议的审查使王宠惠纳地方司法经费入国家预算的想法落空。

1935年前后,在南京国民政府召开的全国第一次司法会议上,中央划拨地方司法经费再次受到关注。列入议程的提案有446件,其中有63案是关于司法经费权限问题,44案是关于修订民刑法规问题,48案是关于监所问题,49案是关于增进司法效率、训练司法人才问题。几个数字比较反映了代表最关心的就是司法经费由国家划拨的问题③。司法经费议案占总提案的14.1%。与提案总量和其他内容议案相比,这是一个不小的比例。在整顿、废除兼理司法县政府的20个提案中,也有很多整顿司法收入议意,隐含着要求中央划拨县司法经费的诉求⑩。

相较各省高院对中央拨款的急迫要求,司法院一改以前的急切之态,提出了务实的提案,名“司法机关及司法设施费改由国家负担的过渡办法”,基本就是维持现状,国库和省库照旧分担经费。从题目看,司法院仍有中央拨划经费的意愿,曰“过渡”就是为国家统一拨经费做准备。但是,这不能满足各省争取中央经费的急迫愿望,会议审查后觉得“恐有碍难”,修正后做出以下四项决议:第一、从速实行全国财政会议决议,司法经费改为国库负担;第二、司法院与财政当局商定细则;第三、用所得税、遗产税及其他税作为司法经费款项来源;第四、在国库未完全负担前,所有一切司法经费仍归各省负担。分析这四条,各省似乎已争取到了国库负担司法经费,大功即将告成。不过,颇值得玩味的是,前述决议中最重要的第一条旋即被删去,四条改为两条,原提案的第四条变为修正案的第一条,这一条实际强调的是省责任,而非中央责任;原提案第二条改为修正案第二条,这条虽明确了司法经费有了“确定税收”作保障,但这仍需商量,还不是铁板上订钉的结果[15]。这说明尽管与会代表巴望司法经费尽快由“国库负担”,最终却连一个落实期限的议案也未形成,这无疑是对落实结果的负面暗示。

1937年7月全面抗战爆发后,司法行政部拟定了关于《紧缩预算各省司法补助建设费变通办法》呈司法院,转呈国防最高委员会,要求紧缩预算时酌情考虑。国防最高委员会交财政专门委员会审查,答复是不予通融。

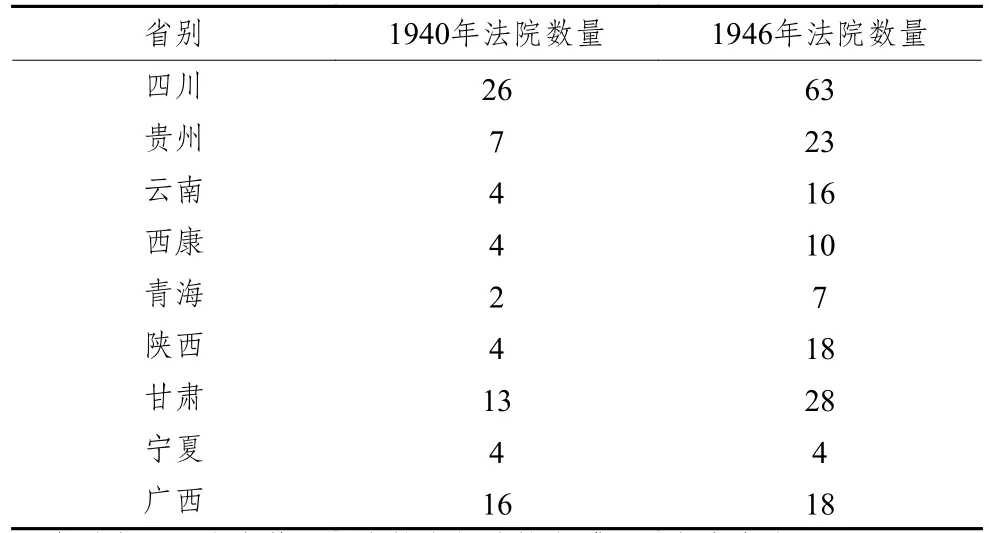

抗战建国,战争为先、为要,压缩司法经费可以理解,但恰恰就在司法界循常规的理解中,中央统一划拨司法经费却出人意外地有了实质性转机。转机起步于1939年,开始实施于1941年。1939年2月改良司法等议案在国民参政会上提出,嗣后该会又提出司法经费中央统一划拨案,要求确立原则,定出施行时间。国民参政会的动议鼓舞了司法院,司法院在编制1940年度司法概算时,向国防最高委员会提出国库负担办法议案,后者审查并原则通过。随后,财政部和司法行政部商定实施办法,因为幅员辽阔,各省只能分区分期施行。既是战时,就按战区和非战区省份划区,非战区省份自该优先。所以决定从1940年度起,除新疆外的非战区省份,包含云贵川在内的9省的正式法院及新式监狱看守所经费改由国库负担⑥。这年国库拨款惠及了9省中的9所省高院,5所高分院,79所地方法院,62所监狱或看守所。其中占比最多的当然是四川,79所地方法院中四川就有26所,5所高等分院中四川占3所。1940年1月国库划拨的这笔经费504414元中,四川得到139094元,占经费总额的27.57%⑩,比总额的1/4还强。考虑到四川在战时的中心地位,所占比例有充分的理由。

从1941年度起,中央直接划拨区域有所扩大。在司法行政部和财政部共同努力下,无论战区还是非战区省份,已设法院或仍由行政兼理司法的县,新监狱或旧监所的经费一律由国库负担。程序是由司法行政部通盘规划,划一组织,充实内容,调整员额,提高待遇,编制全国司法机关岁入岁出各种经临概算,呈奉核定施行⑥。至此,司法当局从1928年就梦寐以求的地方司法经费中央统一划拨的努力,终于有了结果。

论及此处,一些问题必然会被提出,抗战时期,特别从1939年开始,经济进入最困难时期,为什么反而在本以为最不会得到中央统一划拨地方司法经费之际反得到中央划拨? 建设地方法院当然是民主建国的实际举措,可为什么偏偏在战时体制下加快了速度?为什么众里寻经费千百度,经费却在灯火阑珊处?

三、战时地方司法改革突破的原因和成效

从上世纪40年代初开始的这些地方司法改革,可以说既在意料之外,也在情理之中。原因可从主客观两面试析:

首先,客观环境的促成。

第一,民主建国力量对中央划拨地方司法经费和法院建设的推动。国民参政会是战时民意表达机构,司法经费议案首先在1939年2月国民参政会上提出,然后才由最高国防会议通过。这次会上,其他表达民主声浪的提案,如修改民刑法、民刑诉讼法、改定任用法官标准法以改良司法案、《减轻人民诉讼负担案》等均被提出。同年9月沈钧儒又提出《请政府重申前令切实保障人民权利案》。若干有关法治提案出台,证明民意所向是靠民主法治来建国。这一民意落实在司法领域,最起码的举措就是成立法院,划定法定经费来源。在这样的呼声中,最高国防委员会不得不同意。

第二,战时体制下国民政府的权威加强,有利于地方司法改革沿着中央的意旨推行,在管控得住的情况下,中央才愿意拨款给地方。战前和战时中央对地方的权威有很大差别,战前,中央对好些后来的非战区省份,如川滇黔等省的实际控制软弱无力,天高皇帝远,这些省份常自行其是。就成立地方法院而言,最高司法当局的训令虽然传达到各省,但地方一句财政紧张,无经费筹备,发令的上级机构只能徒叹奈何。对这种体制不顺造成的结果,谢冠生总结到:“因司法经费划归地方,在地方政府方面仅有义务而无权利,其对司法义务,苟非漠不关心,即易发生行政干涉司法之不良影响。”战时体制中,中央对地方的控制力、权威性加强,政令的推行直接受中央的督促。在地缘政治上,这些省份直接在中央掌控下,地方自行其是的余地大大减少,来自地方省府的阻力也必然减轻。1941年开始中央划拨司法经费,成立地方法院与地方财政无涉,地方既不格外花费,又博得民主建国名声,两全其美的事,何乐而不为呢?

其次,主观动机的推动。

第一,最高司法当局试图通过成立法院,划拨经费来抑制相当严重的司法腐败。晚清司法腐败已相当严重,南京国民政府建立后仍未得到有效遏制,虽禁令频有出台,效果却不显。现在国库即将给地方拨款,势必再次严令禁止司法腐败。于是,最高司法当局颁布了《各省司法机关整理收入及支出各款应注意事项》,其禁止内容之细致,反而说明既往规则无效,司法腐败仍蔚然成风。该《事项》极详细,内容却了无新意。六条内容中,一条说明过去相关法规停用,一条说明建筑费用,余下4条均是早已要求地方按程序处理司法收入,地方未遵行,现在再令遵行的条文。若不按程序,则可能产生贪腐。猫腻尽人皆知,集体腐败甚至是公开的。最高司法当局试图以下拨经费来阻止地方地方随意掌握司法经费,控制腐败势头。谢冠生在《战时司法纪要》中把这层意思表达得非常明确:“国家司法权的行使统一于中央,关于司法一切收支自应统归中央主管,过去司法经费应由地方政府负担,逐致流弊丛生”。若地方成立地方法院,中央又拨款,从经费来源、组织建构及其管理多方断绝地方贪腐痼疾,流弊即可减少。

第二,最高司法当局试图以增设法院,划拨司法经费为契机,掌握此前中央无法完全掌控的地方司法人事权和司法收入数目的真相。按照与县级司法有关的法律,中央只掌握部分县司法人事权。县政府几乎掌握兼理司法县政府的全部人事权,中央和省方勉强算共掌县司法处审判官委派权。全国千余县的司法人事权游离在最高司法当局掌控之外,省高院也时常是隔靴搔痒,从权限划分而言,最高司法当局希望改变现状。从革除司法弊端而言,如果成立法院,法院司法人事权依法归属中央,中央可对县法院人员素质加以把关。再从“法收”的来往分析,此前地方自由使用“法收”并非无理取用。因为中央不拨款,省府拨款少,中央若不允自收自支,地方可诘问中央怎可因无财政拨款而关门?清末以来,中央政权式微,财力、实力不足,各省自由支配司法收入便成常态。很多地方司法收入不仅是一笔糊涂账,而且秘而不宣,从北洋政府开始,最高司法当局就三令五申,要求依法上缴,但很多命令都打了水漂,再说中央也不清楚地方“法收”的精确数字,难免不受地方乱报忽悠。各上一级司法行政机构即使知道下级的猫腻多,也没有办法一一坐实。

中央拨款有利于中央摸清地方“法收”底牌。过去中央并不知道地方司法收入的确数,现在地方要求中央统一划拨,按程序,应先由地方上报以往年收支以作拨款参照,中央划拨的只是新的计划和过去司法收入之间的差额。下拨经费须以上报“法收”为前提,这给了中央掌握地方“法收”理由,大致可做到心中有数。司法行政部一系列训令明确表示了这些意思。1940年3月一则训令称,除应由国库划拨地方司法经费500万元外,还差217万元,差额应由各该省整顿司法收入所获之款抵补。司法行政部能明确指出地方司法经费的差额,显然是已经知道了地方司法收入数额,否则,无以计算差额。该训令还说按1940年度司法收入,原预算170万元,后又追加30万元,总共218万元,实际上各省上一年度法收并未达到这个数,所以“整顿法收,实为万务之急”[16]。5月10日又训令第一批由中央拨款的9省,从国库负担经费的第一月起,就把“所有经征司法收入务须切实整顿,以资抵补”,必须遵行《各省司法机关整理收入及支出各款应注意事项》,尤其要禁绝从状纸、印纸费截流法收以及已见惯不怪的习惯行为。训令各级法院征收缮状、撰状费,应全部贴司法印纸,不得稍有违背[17]。从频发的训令可见,最高司法当局认为前此经费短缺,主要在于“法收”混乱,若加以整顿,即可纠正弊端,促进法院建设。1935年司法行政部部长王用宾视察湖北、湖南等五省司法后,也表达了类似意思,称“因各省县长均希望从速成立地院,俾得专心理政,各县法院收入,经法部整理后,均有增益,离自给自足之期当不远”[18]。乐观的结论来自于对司法收入的高估,这对中央以“法收”补经费的决策有积极影响。再则,中央还有另一打算,这一招可给中央挣来面子和里子。地方整顿司法收入后,以“法收”顶一部分财政拨款,这部分原来是地方自己掌握,又名不正言不顺地使用,现在明曰中央拨款,实际上把这部分款项变成了中央同意后地方可使用,以前的地方偷补变为中央明补,中央有了面子。另一面,把这部分原不在国库中的收入算到了国库中,无形中增加了国库收入,实际又没有增加多少国库负担,这就有了里子。中央一来掌控了地方司法收入,还能张扬法治政绩,这篇一箭多雕的文章,国民党中央是乐见其成的。

中央划拨地方司法经费,地方增设法院是司法要员们常引为骄傲的战时政绩,但究竟对司法改革起了多大作用?在他们设计的司法独立之路上走了多远?需进一步分析。资料显示,成效当然不能否认,但是,最终结局却令司法当局汗颜和惭愧。无论是组织建设数量、质量,还是经费下拨后央地在“法收” 处理上的权限划分,司法腐败抑制各方面,均远未达到他们理想状态。

先看地方法院组织建设。1941年法院建设计划出台后,各省的发展不平衡。四川得战时大后方中心之地利,建设速度快于它省。1946年统计,有一审地方法院64所,有包括省高院在内的二审法院(即高分院)12所,县司法处88所[19]57。第一批中央拨款各省地方法院建设情况如表3:

表3 川黔、滇等9省1940年和1946年地方法院数量比较表

从时间流逝纵向比,进步无可置疑,但若以1941年普设法院计划来对照,差距就不可以道里计。绝对数上,计划第一年,即1941年成立135所县法院,第二、三、四年每年约为270所,第5年约400所,1942年为执行计划第一年,1946年为最后一年⑥。即1946年结束时,全国各县均由法院取代行政兼理司法的机构,但实况却非这样。战时四川发展最快,到1946年也只有64所一审地方法院(有些资料说63所),按四川有百余县的比例算,县法院仅约占50%,四川是战时发展翘楚,情况都是如此,其他省区难道还有出其右者?

表4显示各省1945年情况:

解读表4,总计这年共计划设立35所地方法院,增设的原因大多是弥补以前该设未设法院的欠账。把此处的35所法院数量与1941年计划规定1945年当成立约270所法院的数量相比,差距大到足以令人质疑。1941年的法院建设计划难道与南京国民政府成立以来,甚至晚清以来的历次司法改革的命运一样,最后落得个烂尾工程结局?答案是肯定的,及至1949年,1941年的法院建设计划仍然是不了之局。1949年司法行政部施政报告的统计是,全国法院原来共3017单位,包括高院38所,高分院119所,地方法院796所,司法处1122,监狱143,看守所799⑧。该报告明确有1122县仍实行司法处制度,易言之,即时至1949年,还有1122县尚没有建立1941年计划中拟设的,至迟也应在1946年完成的县法院。

表4 34年度增设地方法院一览表

再看司法经费的划拨。中央划拨司法经费对司法独立的确有实质性的推进,连行政院也在1945年报告中炫耀,称“司法经费统一为改革司法一大要点” ,国库负担行政院是功不可没的。1947年的全国司法会议上,谢冠生列举出1935年全国司法会议的五项目标,第一项就是司法经费的独立,称“第一项司法经费已从30年起完全改归国库负担,在国家支出总预算之百分比中,逐年都有增加。”谢在《战时司法纪要》中也有一番自我表扬,认为司法一切收支统归中央,便革除了司法流弊,明确了地方政府责任,划一了各省区司法人员的待遇,促进了法院的普设。

应该说,谢氏所言确有法理和事实依据。不过,司法经费由中央划拨,要打破既有的司法款项收支秩序,那些从既有秩序中捞取好处的群体和机构未必愿意,他们的一些作为对经费的划拨和使用有负面影响,不时做出消极的抵触。加之最高司法当局争取地方司法经费中央划拨的动机也不那么单纯,几乎每一正面作用都有负面影响随行。

首先,提高了最高司法当局命令的有效性和权威性,减少了令行禁不止的现象。权威性提高既是地方司法改革之因,又是其果。低级司法人员的加薪可为有力佐证。1938~1939年四川调整司法经费时,司法行政部要求提高法警、狱警等低级司法人员薪饷,四川以无款源为由不理睬部令,1940年司法行政部再发类似训令,各省、县则积极响应。对此,司法行政部心知肚明,训令到:执达员、法警等虽然地位较低,但职司却很重要,薪饷应从优发给,本部曾于1938年训令,要求各级法院填报执达员、法警现有名额,拟增名额及薪饷,但各高等法院均称无款加薪。现在中央拨款,各省就积极应和,“四川等9省29年度各法院经费概算,已就可能范围内,将执达员法警薪饷酌予提高,定执达员月薪自22元至30元,法警长月薪自24元至30元,法警月饷自16元至22元”。对比司法行政部1938年和1940年发布的两条意思相同训令的效果,明显可见,中央拨款前后,其命令的权威性大不相同。其次,地方法院有固定经费来源,就有了独立行使职权的经济条件,可以不因经费仰仗地方而屈就行政长官,受其钳制。第三,地方司法人员的待遇有所提高。据1943年材料记载,1941年上半年川省131所地院检察处和县司法处130余名检验员中,很多人的工薪是26元,下半年即有增加。其中58人为60元,37人为50元,17人40余元,1人30元,其余的是24元到26元。第四,对司法人员贪污中饱的痼疾有一定遏制。下拨经费伴随着加强管理和监督,贪污敛财的行为必然有所收敛。

对这些作用,必须注意的是,是以中央有款划拨为前提,一旦中央无款可拨,刚性的权威又可能软化,地方法院还是只有去央求行政,被抑制的滥收滥支等弊端则可能报复性反弹,甚至变本加厉。而现实恰恰就是中央拨款经常延缓滞迟,冲抵了本该起到的正面影响。

司法行政部1942年工作计划中已估计因物价上涨,预算的各种费用会很紧张,“县司法机关尤其紧张。”并且各省物价涨落程度不一,“川康滇黔四省最高,宁青较低。”⑤中央允诺的经费实际不到位,对各级法院和司法处,账面预算的经费无疑是水中月,镜中花,中看不中用。不动用 “法收”,又别无良策。很多地方法院在1941年,即中央拨款刚开始当年,就没有及时收到中央拨款,加之物价飞涨,战争因素影响,各法院和司法处不得不自行筹划,截留“法收”再度有了充分正当的理由。中央因其承诺没有及时兑现,奈何不得违令动用“法收”的行为。查阅地方法院材料,中央口惠实不至的拨款更比比皆是。

1941年3月四川宣汉县法院成立,6~9月报表就多次注明司法拨款未到,只有动用法收补助职员生活,省高院也同意。同年6月司法收支一览表附注记载:第一,1946年3月20日司法处结束,次日法院成立,法院与前司法处职员在三、四、五月份共应领两种补助费合计2964.71元,于6月6日奉高院电令,允许该院在国库拨款未到前,暂以法收工本垫发。7月21日又接到高院训令,要求国库拨款一到,就要归还先行使用的法收。事实是,7月份宣汉县法院已在法收中截留了2552.50元,7月份只能在法收中再截留412.21元。预先截留生活费后,法院还有没有结存法收上交中央呢?显然没有。报表有多处记载,“截至本月底止,征存法收抵解本院三四五三个月职员两种生活补助费外,结存无”。在6月到9月的报表附注中,类似的文字每月出现,抵解法收的金额逐月增加,这就意味着中央拖欠宣汉法院的经费越来越多。令人不解的是,宣汉地方法院成立当月,中央拨款就没有到宣汉法院账上,既然没有经费,着急忙慌成立的法院岂不是花拳绣腿,好看好听而已。

中央拨款主要用于各司法机构经常费开支,若县司法处改建为法院,仍需县政府筹款,即县司法仍要仰仗于县行政。1948年四川名山县司法处奉命改建法院,向县政府要款,名山县政府的回函称“贵处三十七年八月二十七日……公函为函送拟具暂时修建计划书,烦请提出审议一案等,内附改建法院及建修监所计划书各一份,准此。当经本府函转县参会审议”,参议会审议后称“司法处将改建法院,需要巨款建修,现名山毫无底款,所拟建修计划书一俟呈请省府核准拨款时,再行办理”。县政府和参议会并未因司法经费已由中央拨助而一口回绝司法处的拨款请求,而是以无钱,爱莫能助而回绝之,可见名山县府的概念中,县行政给予县司法经费是可以的。其中的诡异耐人寻味,法院是司法独立的组织载体,但建构这种组织却要依靠行政机构,对行政经费的依赖岂不是又回到了1941年的原点?仰仗行政拨经费,司法又如何能独立起来?

此外,还有一类矛盾为最高司法当局始料不及,即因各省得到中央经费惠顾的先后不一,未被划为第一批的省区大为不满,湖北省就呈文行政院,要求援引中央划拨司法经费的第一批省份来办理。称“现在本省财政困难已达极点,所有上项巨额经费,实难筹措,拟恳俯念本省情形,特殊准予援照广西等九省司法经费先例,将本省司法经费一律改由国库拨发,俾资救济。”呈列该省年亏欠1120余万元巨款,已到山穷水尽地步,意在说服中央把湖北纳入第一批拨款省份。行政院回电称“来呈所请各节,本年度碍难照办。”其理由是,第一年以计划中的9省为限,“其余各省须俟战争结束后,渐次推行”。行政院的“渐次推行”没有放空炮,第二年战区和非战区省区的法院、司法处、新监狱和旧监所“经费一律由国库负担”。中央划拨省区的扩大,看起来是好事,但经费能否按计划下拨却是问题,每省都兼顾,势必每省难兼顾。

最高司法当局力争中央统一划拨地方司法经费,有以拨款为用,厘清百理不顺的司法收支关系,减缓中央、省、县三方在“法收”权责上纠葛不清矛盾的目的,地方岂不知个中利害关系?所以未必全然愿意,权责一厘清,他们就没有做手脚的余地了。省方、县方站在各自立场各有考量,特别是地方法院和县司法处,对中央拨款这项政策可以说是喜忧参半,爱恨交加。

对省政府而言,当然满意。司法经费由中央负担后,司法经费由上级机关统筹办理,省财政预算中节省了这笔开支,1946年的四川统计年鉴记载到“司法经费完全由中央负担[19]54,55。对省高院而言,则未必宽心。一则,他们担心有了中央划款的规定,万一中央不能按时足额下拨,他们既不敢擅自向中央伸手,又再无理由向省政府伸手,还要面对各下级司法机构催讨压力,上中下都难对付;再则,经费既由中央承担,人员当然也受中央限制,省上就不能像以前那般以各种理由增加再编人员。以前省高院是可以通过这个方式增员增收益的。这是各省高院必须仔细权衡,不便明言,难以万全的现实。

地方各司法机构也未必喜欢中央划拨经费,因为这必以“法收”悉数上交为前提,很多地方司法官员早已习惯自由处理“法收”,弊端在他们眼里已是正常,已经固化,发财路径被中央拨款阻断,他们岂能心甘?故而,实际中总是想方设法暗中抵制,力图挽回损失。

总之,经费下拨可能打乱既存的司法收支秩序,是利益的重新调整,各方从自身立场出发,提出与政策颉颃的对策,与下拨经费的正面效果形成对冲。

此外,战争对司法改革的影响也非常吊诡,它一方面推动了包含司法改革在内的民主建国,同时战争耗费对地方司法改革也有不可忽略的重大负面影响。这一影响实际是危急之中怎么处理战争和建国的矛盾问题,理论上似乎不矛盾,实际中却是矛盾重重。1941年地方法院建设计划刚一出炉,太平洋战争就在年底爆发,中国对日正式宣战,必然一切为着战争,厉行紧缩政策,所以,1941年计划预算,未获中央通过,只得暂行停顿。难怪好些地方法院刚建立就没有获得中央拨款,从地方档案中,能看到很多这方面的材料,限于篇幅,此处不再赘述。司法院认为“司法建设在抗战建国进程中,居重要地位”,普设法院又是司法建设中的重要工作⑥。但是,这仅为司法要员一厢情愿。在全国财政大盘中,司法经费应占几何并没有明确数据,至少在战时不算紧要的。从上述可见,在战时政治、经济诸多因素交互作用下,司法改革之路窒碍丛生,难见显著成效。

综上各部分,笔者从抗战建国中司法改革举措的制定出发,顺流而下分析了其实施和结果,解剖了司法改革的所有成效以及成效不彰的主客观原因。改革是方向,必然要进行,改革又是利益的调整,地方司法改革触及了上下各方的蛋糕,他们对各自蛋糕的争取是改革预期未实现的一个重要原因。

注释:

① 南京第二历史档案馆藏档案《1927~1930年度各省司法经费》, 全宗一, 案卷号467, 缩微16J-2192.

② 1936年司法院秘书处编《民国二十五年度司法统计》(上册), 川省档案馆历史资料5/20-1/1.

③ 司法行政部《全国司法会议汇编》议案第一组94、96页, 四川省档案馆历史资料, 5/14/1.

④ 《司法部设立县司法处的训令》(第3346号训令1935年6月27日)四川省档案馆历史资料, 5/14/1, 司法行政部《全国司法会议汇编》议案第一组页.

⑤ 南京第二历史档案馆藏档案《司法行政部1942年度工作计划及1944年成绩报告表暨国家施政方针意见书》, 全宗二, 案卷号6637, 缩微16J-1330.

⑥ 《司法院工作报告》(1945年5月), 四川省档案馆藏, 历史资料5/16/1.

⑦ 南京第二历史档案馆藏档案《司法行政部1946、1947年工作计划》, 全宗二, 案卷号6639, 缩微16J-1330.

⑧ 南京第二历史档案馆藏档案《1945年度司法行政部工作计划》, 全宗二, 案卷号6640, 缩微16J-1330.

⑨ 南京第二历史档案馆藏档案《司法行政部所属主管1930-1935年经费》, 全宗一, 案卷号468, 缩微16J-2192.

⑩ 南京第二历史档案馆藏档案《1940年度各省司法经费》, 全宗一, 案卷号474, 缩微16J-2193.

⑪ 谢冠生《战时司法纪要》四川省档案馆藏档案, 历史资料, 5/51/1, 第1-2页.

⑫ 《各省司法机关整理收入及支出各款应注意事项》, 各条内容是: 第一条 “以前颁发的司法机关法收暂行办法停止使用”; 第二条“各司法机关一切经常支出款项, 应在原属各该机关经常岁出预算定额内开支, 不准稍有超越, 其司法经费未归国库负担之各省, 仍应遵照支销留院法收暂行办法各项之规定, 于年度开始时预计全年度所需数目, 列表汇呈动支司法补助费”; 第三条“各司法机关经征收入, 均应按旬报解, 不得隐匿”; 第四条第一款“司法机关经售之司法印纸及民事状纸、刑事状纸, 应向各高等法院领存备用”,第二、三款谈及漏帖、不贴或贴不足额司法印纸应如何办理, 第五款明确指出“司法状纸均由本部制造颁发, 无论何种机关不得仿造, 并不得另制副状发售及以自制代状”; 第六款称“司法机关判处之罚金, 应于案结后及时购贴司法印纸, 不得截留挪用”; 第九款谈及缮状费、撰状费应“认真办理, 悉数购贴司法印纸, 以裕法收”. 《司法公报》第367-381号合刊, 1940年4月, 第10-14页.

⑬ 《行政院工作报告》民国三十四年4月, 四川省档案馆藏档案1/5-1/3.

⑭ 《全国司法行政检讨会议闭幕词》1947年《全国司法行政检讨会议汇编》. 四川省档案馆历史资料, 5/52/1.

⑮ 《四川省各级法院, 县司法处执达员、司法警察考试、任用、服务、奖惩通则及历届司法考试合格人员服务状况调查表, 考成初评分数表》, 四川省档案馆全宗号167, 案卷号4727.

⑯ 抄录《四川部分地院检察处、司法处检验员调查》(1943年)四川省档案馆 全宗号167, 案卷号5436.

⑰ 《宣汉法收一览表》四川省档案馆 全宗号167, 案卷号20237.

⑱ 四川雅安档案馆 全宗号3 目录号1 案卷号128.

⑲ 南京第二历史档案馆藏档案《湖北司法机关1940、1943、1944年度经费预算》, 全宗二(3), 案卷号1796, 缩微16J-1886.

[1]宋宏飞. 战时首都重庆的民事审判制度与实践[D]. 重庆: 西南政法大学, 2011.

[2]罗金寿. 战争与司法—陪都时期重庆的法院及审判[D]. 重庆: 西南政法大学, 2016.

[3]张伟. 抗战大后方刑事审判改革研究[D]. 重庆: 西南政法大学, 2013.

[4]曾代伟. 抗日战争大后方司法改革论纲[J]. 现代法学,2013, 35(5): 43-50.

[5]吴燕. 理想与现实: 南京国民政府地方司法建设中心经费问题[J]. 近代史研究, 2008(4): 107-124.

[6]吴燕. 国民政府时期四川县级司法人事制度改革研究[J]. 近代史研究, 2011(2): 34-48.

[7]张仁善. 略论南京国民政府时期司法经费的筹划管理对司法改革的影响[J]. 法学评论,2003(5): 153-160.

[8]司法秘书处. 司法行政部训政时期(六年)工作分配年表附说明书[J]. 司法公报, 1929(32): 25.

[9]25年来司法之回顾与展望[C]//陈三井, 居蜜. 居正全集. 北京: 中央研究院, 2000: 266.

[10]司法院秘书处. 司法行政部训令[J]. 司法公报, 1939(第304、321号): 2.

[11]中国国民党历次代表大会及中央全会资料[C]. 北京: 光明日报出版社, 1985: 189.

[12]全国财政会议秘书处. 全国财政会议汇编(二)[C]//沈云龙. 近代中国史料丛刊三编. 台北: 文海出版社, 1985:13-15.

[13]地方司法机关经费仍应做地方经费列支[N]. 大公报, 1929-10-18(11).

[14]难宾. 全国地政会议与司法会议之经过[J]. 东方杂志, 1935, 32(20): 90-92.

[15]全国司法会议之检讨[J]. 法律评论, 1935, 12(6): 3.

[16]司法秘书处. 司法行政部训令[J]. 司法公报, 1940(第367-381号合刊): 14.

[17]司法秘书处. 司法行政部训令[J]. 司法公报, 1940(第382-387号合刊): 36.

[18]王司法部长谈五省司法状况[J]. 法律评论, 1936,681: 16-17.

[19]四川省统计年鉴(1946年)第5册[Z]. 1946.

AbstractDuring Anti-Japanese War, local judicial reform was a actual initiative. The construction of an independent judicial organization was a necessary and sufficient condition of the independence of the judiciary.During the war, under the biggest financial pressure, the highest judicial authorities developed systems in the judicial organization construction and legal provision. This was a substantive progress in judicial independence.Even so, there were many difficulties in local actual operation. The thesis researches the system’s cause and result,studies the difficulties in actual operation, and sums up local judicial reform’s effects.

Key wordsAnti-Japanese war; reform judicial; local court; expenditure

编 辑 刘波

Local Judicial Reform During Anti-Japanese War

WU Yan Huang Mei Zhong Jin

(University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 611731 China)

D909

A

10.14071/j.1008-8105(2017)05-0083-010

2016 - 01 - 14

国家社科基金“南京国民政府县级司法改革困局研究”(16FZS042).

吴燕(1956- )女,历史学博士,电子科技大学马克思主义教育学院教授;黄梅(1992- )女,电子科技大学马克思主义教育学院硕士研究生;钟瑾(1995- )女,电子科技大学马克思主义教育学院硕士研究生.