由“三维目标”到“核心素养”的变化

——美术教学问题的思考

2017-10-12李力加浙江师范大学教师教育学院

■文/李力加 浙江师范大学教师教育学院

当课程改革的理念从“三维目标”转变为“核心素养”时,美术教师们不禁会问自己,问教育行政领导,问课程专家,当美术课程由“三维目标”的要求转变到“核心素养”目标时到底有哪些变化?二者之间有何异同?如何正确地把握二者关系?辨析美术教学“三维目标”与学生“核心素养”发展乃至最终的形成,具有现实的实践意义乃至理论研究意义。

2001年,教育部颁布《基础教育课程改革纲要(试行)》(以下简称《纲要》)。在《纲要》的课程改革目标中,具体课程改革目标之一是“改变课程过于注重知识传授的倾向,强调形成积极主动的学习态度,使获得基础知识与基本技能的过程同时成为学会学习和形成正确价值观的过程”。在各学科课程标准研制及要求中提出“应体现国家对不同阶段的学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求,规定各门课程的性质、目标、内容框架,提出教学和评价建议”。国家提出这样的要求,把已经延续了几十年的“双基”拉入了“三维目标”时代。

自2001年国家实验区开始的美术课程改革,到2015年提出“核心素养”目标,长达15年之久,全国的美术教师在“三维目标”时代究竟在美术课程教学实践方面做得如何呢?

一、某教学实践图片反馈出的现状

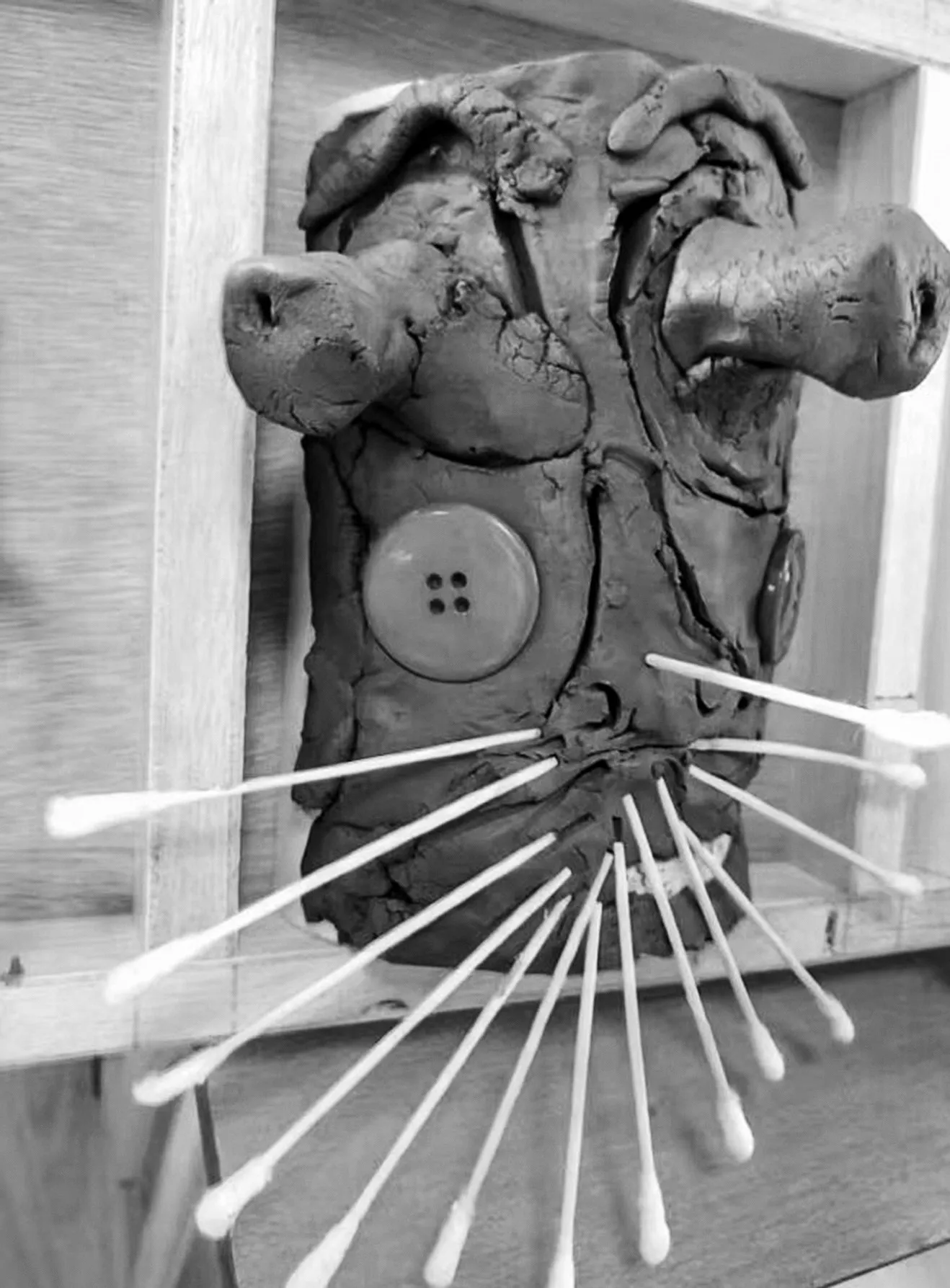

日前,浙江省特级教师朱敬东名师工作室活动,平湖市教研员冯国健老师的微信发出某教师上课后学生作业的一组图片,留言道:“由三星堆文物看孩子们夸张的脸!材料的单一性与多样性如何调整?”

我的回复:

此课作业的最大问题在于,替代性材料的选择与学习主题关系吻合不足!泥材与何种材料在一起更恰当?将三星堆青铜作品作为欣赏主图给予学生引导的时候,相应的文化意义与学生接受过程的文化理解,以及审美判断后的美术表现,需要有契合!如何契合?就是学问了!这也就是核心素养时期美术课的难点!课堂有否情境创设?学生在某个情境中如何用学到的方法解决问题?

实际上问题的难点远不止于此。因为,教研员冯老师微信留言的落脚点是仅仅局限在材料应用后的作业效果上。(见微信上的作业图)

一宫道为宫,乃天地之道(也是天地之基本规律,天地之德)有八,人必效之、遵之。二至八宫为人道:二宫是人生如何“正为”的八种智慧,即要为正而不为歪邪之事;三宫是人生如何“中为”的八种智慧,即为人做事不偏不依恰到好处;四宫是人生如何“智为”的八种智慧,即不能做胡涂事;五宫是人生如何“作为”的八种智慧,即要做事,做成事;六宫是人生如何“修为”的八种智慧,即不能没有修养,要有良好的修养;七宫是人生如何“当为”的八种智慧,即为所当为,要有做人的责任;八宫是人生如何“适为”的八种智慧,即与时俱进,什么时候做什么事,该进则进,该退则退。

核心素养究竟为何?素养的本质,实际为能力。学生的美术学科核心素养,说白了是学生获得终生发展所必备的美术能力。哪种美术能力应该成为学生终生发展必备的呢?例如每个孩子能够独立感知美术文化的能力,美术的独特思维方法与应用。具体到操作层面的能力有哪些?当每个学生能够将自己在小学、初中、高中的美术课程里,积淀下的美术思维方法用于自己的其他课程学习和日常生活处理问题时,当他们能基本做到艺术化生存的时候,其核心素养才真正达成。说到底,核心素养的目标要求就是育人。从美术课程来说,是以美育人!何谓“以美育人”?不是美术教师在某些课堂上喊口号式的“美与不美”,也不是“漂亮不漂亮”,更不是“做个什么”“画个什么”。

教育,是一个在下一代、隔代(下一时间段)才能检验成果的事业。因此,为师者在自己当下的每段与学生相遇的时光,需要做的事情为如何润泽孩子们的心灵,如何在自己传递美术文化的时候,引发孩子们心灵上的共鸣。减一层对教师的要求,可为课堂上师生之间的契合度。因此,核心素养时期的美术课,特别是公开课就太难了!试问有哪位“神教师”可以在短短40分钟的一堂课中,就能够令学生们把刚学到的美术知识转化为解决问题的具体能力呢?如何解决?

二、核心素养时期调整、修改教学的路径

按照“三维目标”来看本主题教学“夸张的脸”,一般的美术教师认为,只要教师领着孩子们在课堂上用泥巴参照着欣赏的图像(三星堆青铜面具),自己塑造并结合其他材料完成造型有变化的面具,似乎就是达成了教学目标。

实际上,“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”在一节40分钟美术课堂真正落实到学生们身上的含义,远远不是这样。也就是说,如果按照“三维目标”来评价“夸张的脸”之教学,也是没有达成目标的。

例如,“知识与技能”“过程与方法”这两个目标,几乎美术教师们还能够相对搞清楚其内涵,在具体教学实施的时候,还有可以落地的措施。如果要求美术教师们真正在某个40分钟课堂落实“情感态度与价值观”目标,那简直就是空泛地“说大话”!

为何?因为大多数美术教师都把这个目标表述为空泛的“话语”例如“热爱传统文化”“爱祖国、爱家乡文化”等这样的话语。这些话语在课堂学习过程中怎能落实呢?可以说根本无法落实!

“夸张的脸”这一主题的课堂实施,如果要真正达成学生群体情感态度和价值观的落实,教师需要解决的问题是:研究历史上,特别是古蜀国的“艺术家”(无名艺术家、青铜面具的创造者们),他们在塑造这些巨大面具的时候,其造型、工艺、制作过程,蕴含着什么样的情感?态度与价值取向如何?(三星堆青铜面具局部图)

因为任何技能、工艺、制作过程里均蕴含情感、态度、价值取向。例如中国艺术家笔墨中的情感、态度、价值取向,又如油画笔触中的情感、态度、价值取向(典型例子,凡·高)。但美术教师们在这个教学层面的研究实在欠缺。

回到“核心素养”的目标,我们分析、思考三星堆这个巨大的纵目青铜面具,其文化意义太深厚,并不是一节课随便看看图片就可以理解的。其一,由图像识读、到学生们自身可以认可性地接受这一图像的样相,再到学生们自己开始有审美判断,最终走向一种文化理解,美术课程需要做的工作太多了。

其二,三星堆青铜器的面具造型仅仅从美术学科本体的视角来看,作为学生学习泥塑造型的意义又在何处?对学生的启示是什么?难道就是参照、模仿式地用泥巴去造型,这样就是完成美术课教学吗?小学生、初中生乃至高中生学习美术就是为了学习泥巴的造型吗?美术教师必须思考和研究这个问题。

假如仅仅是展开了造型活动的体验,对学生们日后的生活有何用?即便不在学校学习,当下各地城市里、旅游点里也有陶艺吧可体验泥巴,美术课程的意义在何处?学生如何形成美术核心素养与能力呢?怎样检测?

其三,核心素养时期的美术教学倡导在解决、解释社会议题、学科大概念的目标下,实施单元化课程(单元学习)。由议题的情境进入,如同剥玉米皮一样,层层解剖问题,最终达成对问题的解决。

依据单元课程要求,来看“夸张的脸”一课教学,第一课时必然是欣赏,图像识读成为学生们需要把握的基本视觉素养。要解决的问题是:为何古人在脸部造型上如此夸张五官中的眼睛呢?而且鼻子的造型也相当夸张,究竟是何原因?这其中的意义是什么?传递了何种文化观?这样的造型代表了古人何种视觉审美?学生们是否能够接受?这样的审美判断之结果是如何?

第二课时,需要在图像识读基础上的基本审美判断中,愿意参照其造型方式,自己学习塑造“夸张的脸”。本课时需要解决的问题是:如何塑造夸张的脸?采用何种泥材塑造的方法?是直接捏塑的方法?还是泥板塑造?泥球塑造还是其他塑造方法?教师传递这些泥材造型方法的时候,需要传递具体方法、材料在造型时可以表达出的内涵意义。也就是为何用直接捏塑的方法塑造,可以更强烈地表现出夸张的眼睛。如果用泥板、泥球塑造的方法,为何整个造型的张力会呈现出略逊的视觉效果?本课时教学主要解决美术表现方法中的情感因素如何体现,学生理解了此点,其素养才能提升!

第三课时,学生在掌握了用泥材夸张造型的方法进行表现的基本能力后,可否在教师创设的特殊情境中,运用已经学习到的夸张造型手法、使用不同材料的方法,以及美术的独特思维方法来解决面对的问题。例如漫画造型中也有夸张变形,泥塑的夸张五官方式如果用画笔表现,学生能否转化此能力呢?

再如,在上述三个课时的学习过程中,学生对于三星堆青铜器文化意义的理解水平达到何等层次呢?也就是说文化理解这一最终的素养,对于学生未来发展有何作用?将学习到的美术造型方法转化为解决其他问题的能力,成为检验核心素养时期美术教学的关键点。

思考:核心素养时期的美术课程,绝不是画出一张画、做出一个泥塑、剪出一张剪纸,美术课程需要解决的是孩子们的独特的思维方式这一宏大主题,其本质是解决儿童的美术能力发展。有了儿童的美术能力发展,就有可能实现美术学科的核心素养。

结论

1.进入“核心素养”时期,美术教师们需要改变的工作太多,需要思考的问题太多,现行的美术教学必然是无法应对新的课程标准以及教材、评价的要求的。因为全国范围大多数美术教师在落实“三维目标”的15年时间里,还没有完成由量变到质变的转换,真正的“三维目标”在学生群体中的落实,应该说并没有实现。由美术实现“三维目标”的美术教学,走向“核心素养”时期的美术教学,美术教师们,多思考一下,开始改变吧!自己对美术的思维方法要从人类历史上的无数创造(造物及艺术作品)中,获取一种思维的趋异性、独特性、变通性、转化性、多元性等等。

2.“三维目标”作为基础教育以及普通高中教育的“课程目标”或“教学目标”,只是将学生全面发展作为其话语展开的前提,并未直接回答全面发展的学生应该是什么样的。在美术课程中,“三维目标”时期15年之久,也没有回答学生的美术能力应该达到何种程度,才可以成为全面发展的人。“核心素养”是围绕着“面向未来应该培养什么样的人”这一问题,不仅回答了教育、美术教育要培养全面发展之人,而且回答了全面发展的人应该是什么样的一种人,应该具备哪些核心素养。例如美术学科核心素养的“图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解”,应该是学生成为全面发展的人应该具备的素养(能力)。

3.相对于全面发展的人的培养目标来说,“三维目标”的要求只是培养全面发展之人的手段,回答了“怎样培养全面发展之人”的问题,“核心素养”“美术学科核心素养”则是全面发展的人本身的样貌,是直接回答“全面发展的人究竟是什么样的人”这样的问题。从这个意义上讲,“核心素养”“美术学科核心素养”就成了美术学科教学“三维目标”的上位概念,是对原本美术教学中“三维目标”的超越。因此,美术教师在原本对美术教学“三维目标”达成欠缺的基础上,直接跨入“美术学科核心素养”时期,以及目标的实现,需要读的书、需要做的事情实在太多太多!

微信图

作业图

三星堆青铜面具局部图

作业图

作业图