辽宁及毗邻省区青杨派杨树基因资源调查及保护

2017-10-11刘巍

刘 巍

(辽宁省杨树研究所,辽宁盖州 115213)

辽宁及毗邻省区青杨派杨树基因资源调查及保护

刘 巍

(辽宁省杨树研究所,辽宁盖州 115213)

青杨派是我国杨属中最大的一个派,天然林分布广泛。这些基因资源在科学研究、遗传改良、生态环境建设和社会经济发展中起到重要作用。文章介绍了辽宁及毗邻省区青杨派杨树基因资源概况,并对其进行调查、收集和保护。综述了这些资源的研究现状,并对下一步青杨派杨树基因资源的保护利用提出建议。

青杨派;杨树;基因资源;保护利用

森林遗传资源是生物多样性的重要组成部分,种类繁多和各具特色的遗传资源,能满足人类生存和发展的多种需要。育种工作成效的大小,很大程度上取决于所掌握的基因资源以及能否有科学依据地选择利用这些资源[1-2]。因此,广泛调查,大量收集,有效保存,科学评价,深入研究和正确利用种质资源,充分发挥遗传资源的潜力,对于选育新品种具有决定意义。

青杨派是我国杨属中最大的一个派,在我国北方分布较为广泛,对生态环境建设起着重要作用,对杨树遗传改良也具有十分重要的科学价值。长期以来,杨树育种盲目追求速生,使这些青杨派杨树基因资源的价值一直未被广泛的认识,对其保护和利用也没有得到应有的重视,尤其是大面积人工林营造和追求眼前的经济利益,致使乡土杨树面临巨大威胁,有逐渐消失的危险。因此,增加项目和投资,对青杨派杨树基因资源进行系统的调查和收集,进而建设保存基因库,使这些乡土基因资源得到保存,再通过科学研究,充分了解其生物学特性及遗传特点,扩大杨树育种群体,提高杂交亲本的筛选空间,重组优良基因型,加快优良乡土树种培育步伐,解决目前栽培品种存在的抗性差问题,提高杨树林分稳定性和生态功能,同时对保护生物多样性也具有非常重要的意义。

1 青杨派杨树基因资源概况

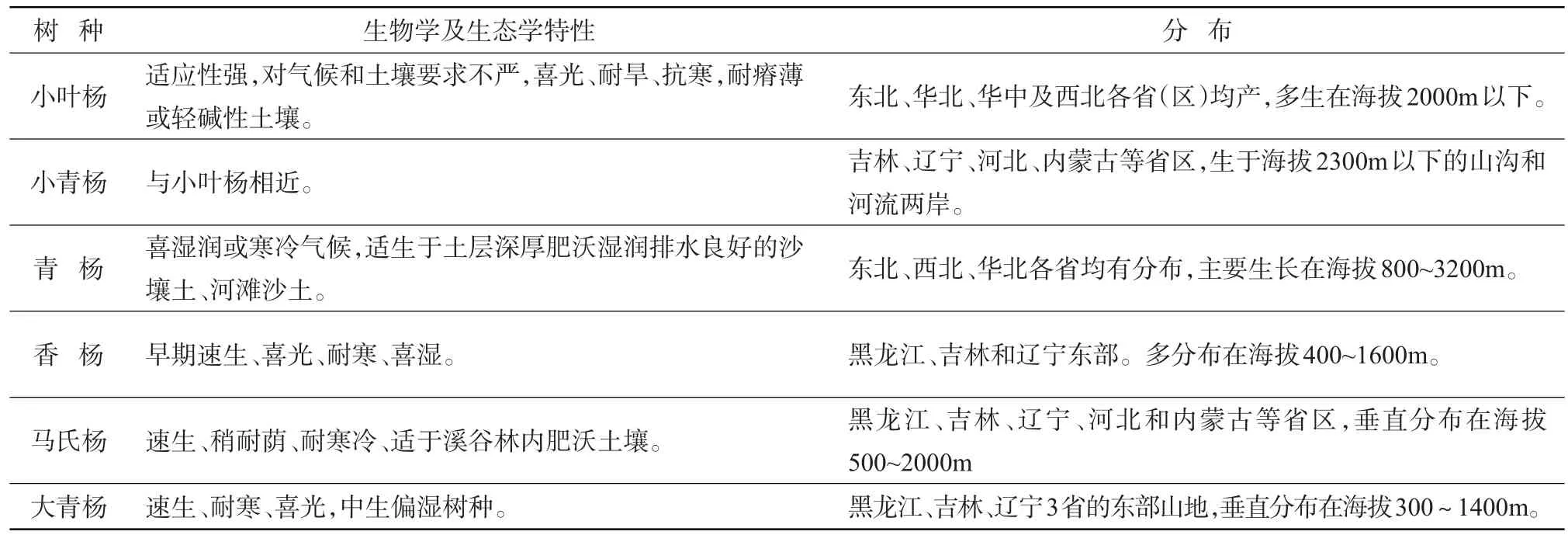

青杨派Section Tacamahaca是我国杨属Populus中最大的一个派,分布最为广泛[3-4]。辽宁及毗邻省区常见的主要有小叶杨Populus simonii、小青 杨 P.pseudo-simonii、青 杨 P.cathayana、香 杨 P.koreana、马氏杨 P.maximowiczii和大青杨 P.ussuriensis。小叶杨和小青杨分布范围较广,在辽宁、内蒙古、河北等大部分地区都有分布,多生长在河流两岸,生长较慢,其适应性强,对气候和土壤要求不严,喜光、耐旱、抗寒,对瘠薄或轻碱性土壤具有一定耐性,根系发达。青杨、香杨、马氏杨和大青杨主要分布在东部山区河流两岸和沟谷底部,具有速生、喜湿润、耐寒等特点。具体见表1。

表1 乡土青杨派杨树基因资源[2]

2 青杨派杨树基因资源的调查及保护

2.1 青杨派杨树基因资源的调查与收集

辽宁省杨树研究所通过采集天然杂交种子的方法,在辽宁省及毗邻省区不同种源共收集小叶杨52份优树的种质资源,其中辽宁省13份、河北省3份、内蒙古35份、吉林省1份;小青杨46份优树的种质资源,其中辽宁省16份、河北省6份、内蒙古24份。在辽宁东部山区收集青杨5份优树的种质资源;香杨4份优树的种质资源,马氏杨4份优树的种质资源,大青杨3份优树的种质资源,山杨2份优树的种质资源。调查中发现,小叶杨和小青杨基因资源野生种群非常少且小,除了在河道两侧还能发现小面积的天然次生林外,多数是早年营造的护岸林,多呈几株或单株状态,现存状况较差。青杨、香杨、马氏杨、大青杨和山杨在东部山区基本呈野生状态,现存状态要好一些,虽然多数自然更新能力较强,但很难形成新的种群,尤其马氏杨现保存量很少。因此,根据实际情况,我们收集不同种源的小叶杨、小青杨资源,采取建异地基因库的方式进行保护,而青杨、香杨、马氏杨和大青杨可采取就地保存和在适合区域营建基因库两种方式对其种质资源进行保护。

2.2 基因库建设

通过调查发现,乡土青杨派杨树基因资源现存的数量非常少,且在连年的递减,特别是小叶杨和小青杨已很难找到成片的树林。为使这些基因资源得到保存,辽宁省杨树研究所从2012年开始在辽宁省义县聚粮屯镇着手建立小叶杨和小青杨基因库,将收集的小叶杨和小青杨基因资源异地保存。收集的种子采用穴盘进行播种,待幼苗长到15 cm左右移植至苗圃地,再扦插繁殖无性系化,最后采用根桩定植方法营造基因库,密度3 m×6 m。基因库自然概况:年均气温7.8℃,平均年降水量530 mm,无霜期126~175 d。每年进行生长、抗病虫等性状调查,记录存档。

东部山区的青杨、香杨、马氏杨和大青杨,生长状况较好。调查发现,青杨和香杨等天然下种能力很强,有许多幼苗生长在其附近的河流两岸,但未发现天然更新的幼林。马氏杨和大青杨一般处于海拔相对较高的地区,当年下种的幼苗也相对较少。考虑气候的差异和树种的适生环境,对这些种质资源的保护采取加强与地方的林场及保护区合作,使其在原地得到很好的保存,并有目的地收集一些种源,在条件相似的地方选地育苗和异地保存。

3 青杨派杨树基因资源的研究利用情况

早在20世纪60年代至70年代初,青杨派杨树基因资源得到一定认识。为了很好地开发和利用丰富的青杨派树种资源,研究人员和学者对小叶杨、青杨和大青杨等的遗传改良、遗传变异规律及天然杂种选择等开展了研究。

小叶杨分布广泛,栽培历史悠久,种内遗传变异十分丰富,并具有很强的抗旱、耐盐碱特性,杂交亲和力强,一直被育种者视为培育新品种的最佳亲本之一[5]。徐纬英等对小叶杨×滇杨、小叶杨×青杨、小叶杨×香脂杨、山杨×小叶杨、小叶杨×毛白杨杂交组合进行了研究[6];二白杨为箭杆杨×小叶杨的天然杂交种;大关杨、白城杨[7]、小钻杨、赤峰杨均是从小叶杨与钻天杨的天然杂交种选出的优良无性系;群众杨[小叶杨×(钻天杨+旱柳)][8]、合作杨(小叶杨×钻天杨)、小×胡(小叶杨×胡杨)[9]、小黑杨(小叶杨×欧洲黑杨)[10]、73-16、73-9(小叶杨×美杨)[11]等均是以小叶杨为母本的人工杂种中选育出的优良无性系;NL-105、106、121是以美洲黑杨I-69为母本、小叶杨为父本人工杂交选出的优良无性系[12]。这些优良无性系具有速生、抗寒、耐旱和耐盐碱等特点,为我国杨树造林良种化做出了重大贡献。夏萍等从青杨与小叶杨的天然杂种中选出具有抗病虫、耐旱、抗寒的优良无性系,定名为青杨2号[13]。在杨树抗性育种工作中,小叶杨因其特有的优良特性,为重要的育种资源。

小青杨是小叶杨和青杨之间的天然杂种,为辽宁省的原产树种,具有抗旱、抗寒、耐瘠薄、材质优良和适应性广等特性,而且具有较强的杂交亲和力和自繁力,但目前对其研究利用方面报道较少。陈洪伟等以小青杨为母本、胡杨为父本进行人工授粉杂交,获得6株杂交后代,叶片均为披针形,与父本胡杨幼苗及萌条叶形相似,AFLP分子标记表明父本与母本对子代遗传物质的贡献是等同的,杂交后代是真杂种[14]。刘巍等对小青杨光合特性研究表明,其净光合速率和蒸腾速率日变化进程均呈单峰型曲线特征,最高值出现在上午10时[15]。辽宁省杨树研究所近几年利用美洲黑杨为母本、小青杨为父本进行杂交,并获得大量子代,通过试验目前已初选出LX-6、DX-08-5、DX-08-8等优良无性系,具有速生、抗寒优良特性。

青杨是我国特产的树种,分布广,易产生天然杂种,且种内变异较大[16]。雷淑芸等在denovo转录组测序、拼接组装获得大量EST序列的基础上,充分挖掘青杨SSR和SNP的信息,并对SSR和SNP特征进行分析,结果表明,在青杨的遗传多样性中,SNP标记较SSR标记更为可靠[17]。李金花等以美洲黑杨为母本、5个种源的青杨为父本杂交,对多水平杂交育种体系叶片和生长遗传变异进行了研究,结果表明,父本青杨种源间及种源内单株间均达到极显著差异,F1代无性系的种源间、种源内家系间及家系内无性系间存在不同差异,F1代无性系存在丰富的遗传变异,并初步选出36个速生且对水泡溃疡病有一定抗性的优良无性系[18-19]。美洲黑杨×青杨F2代木材基本密度与纤维长受主基因的控制,表现为“质量—数量性状”,其杂种优势明显,且在F2代中继续存在;纤维宽与微纤丝角表现出较为典型的微效多基因控制的数量性状遗传特点;纤维宽与基本密度、纤维宽与纤维长宽比均为显著负相关;基本密度与纤维长和微纤丝角均为弱负相关,与纤维长宽比为弱正相关;纤维长和纤维宽、纤维长和纤维长宽比显著相关[20]。苏晓华等构建了第1张美洲黑杨×青杨的分子连锁图谱[21]。

大青杨是我国东北林区特有的乡土树种[3]。为了保存、利用和发展大青杨乡土树种,苏晓华等收集我国东北林区乡土大青杨基因资源400多份,在伊春带岭建立大青杨基因库,并对其生长、物候、抗锈病和材性进行遗传分析,从DNA水平探测其天然群体分化程度,最后选出5个优良群体和44个优良单株[22]。王福森等以欧美杨中荷64号杨为母本、大青杨为父本进行室内人工控制杂交,经过13年多地点多指标测定,最后选育出杂交新品种黑青杨雄性无性系,在齐齐哈尔11年生单株平均树高、胸径和材积分别超过对照种小黑杨的8.4%、12.7%和33.3%,且对病虫害抗性较强[23]。

综上所述,我国多年来对小叶杨、青杨和大青杨的研究较多,并取得了很大成绩。主要包括基因资源的遗传改良、探讨育种技术,不同种源间在生长、抗性和材性等遗传变异规律及天然杂种选择等。这些研究为下一步开展对青杨派杨树基因资源的开发利用提供了坚实的基础和理论依据。辽宁省杨树研究所近些年陆续开展了美洲黑杨与小青杨、小叶杨、青杨和马氏杨的杂交试验,目前已初步筛选出一批具有速生、抗寒特性的杂种无性系,有望在较短时间内选育出一批具有父母本优良特性的杨树新品种。

4 青杨派杨树基因资源保护利用存在问题与建议

4.1 存在问题

4.1.1 保护方面

我国北方拥有比较丰富的青杨派杨树基因资源,一个非常庞大的育种群体。然而这个育种群体没有被政府、杨树研究者和公众所普遍认识和接受,没有得到有效的保护,再加上经济开发速度的加快,人工林栽培面积不断的扩大,使得这些乡土杨树基因资源迅速减少。

4.1.2 科学研究与利用方面

这些育种潜力很大的青杨派杨树基因资源目前多处于野生状态,基因资源保存力度不够,研究树种较少,许多优良基因资源未能被发现和利用;育种策略简单,无长期计划,未充分利用种源、家系、无性系等水平存在的丰富遗传变异,这些因素限制了我国杨树育种的发展。

4.2 建 议

4.2.1 加强对青杨派杨树基因资源进行保护

继续增加项目和投资,对我国北方青杨派杨树基因资源进行系统的调查、收集和保护,除了就地保护种群、片林和单株外,将收集的杨树资源扩繁,异地建立基因库对其进行保存。对杨树遗传资源的保护,也是对生物多样性的保护,要以国家战略的高度,从法律、法规及政策导向等方面加大完善力度,要得到相关各级部门重视。对已查明的杨树遗传资源,根据其种源和分布等情况,建立好监测网点,保证现存的少量资源不再受到损失。

4.2.2 科学利用青杨派杨树基因资源

只有充分了解乡土杨树特性和遗传特点,才能对其更好的保存和利用。掌握树种的生物、生态学特性、表型特征、物候和生长规律,通过生理、生化指标测试和遗传分析等方法,对种源进行合理划分;进行潜在遗传潜力评估,包括抗逆性和适应性等,为制定长期的育种目标,实现定向培育新品种提供科学理论依据。近些年杨树生产上由于只注重短期经济效益,盲目追求早期速生的品种,忽略了品种的抗逆性和适生能力,造成人工林大面积死亡,经济损失严重。随着杨树灾害发生的日趋频繁,利用乡土杨树基因资源,对速生杨树进行遗传改良,选育既速生抗性又强的杨树良种已逐步提上日程,也是目前乃至今后主要育种方向之一。制定长期育种目标,重视多树种、多性状、多水平遗传改良,常规育种手段与现代生物技术结合,不断提高乡土杨树遗传资源利用水平,以适应不同地区的生产需求。杨树人工林的经济效益和生态效益完美结合,人工林稳定性增加的同时,其森林的功能得以发挥,这也是当今世界杨树育种的主要发展方向。

[1]王明庥.林木遗传育种学[M].北京:中国林业出版社,2000.

[2]何承忠,张有慧,冯夏莲,等.我国青杨派杨树基因资源及其遗传育种研究进展[J].西北林学院学报,2005,20(2):124-129.

[3]徐纬英.杨树[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1988.

[4]王战,方振富.中国植物志[M].第20卷,第2分册,北京:科学出版社,1984.

[5]王燕,吕文,张卫东,等.国内外小叶杨研究进展分析初报[J].林业科技通讯,2000,(12):23-25.

[6]徐伟英.杨树选种学[M].北京:科学出版社,1960.

[7]吉林省白城地区林科所.白城杨的研究[J].林业科学,1979,15(1):37-42.

[8]徐纬英,董永昌.新杂交种—群众杨[J].林业科学,1984,20(2):122-131.

[9]董天慈.小叶杨与胡杨亚属间有性杂交[J].遗传,1980,(1):25-28.

[10]沈清越,康忠信,刘亚芹.杨树良种—小黑杨[J].林业科技通讯,1979,(7):7-8.

[11]张永诚,王玉环,苏来宽.速生杨树杂种无性系选育初报[A].全国林木遗传育种第五次学术报告会论文汇编[C].哈尔滨:东北林业大学出版社,1990.

[12]王明庥,黄敏仁,邬荣领,等.美洲黑杨×小叶杨杂交育种研究[A].林业部科技司.阔叶树遗传改良[C].北京:中国科学技术出版社,1991.

[13]夏萍,石常兰.小青杨新无性系选育报告[J].青海农林科技,2013,(3):36-37.

[14]陈洪伟,康向阳,张正海,等.小青杨与胡杨杂交及其杂种后代分子鉴定[J].北京林业大学学报,2008,30(5):73-77.

[15]刘巍,蔄胜军,丁勇,等.5种不同杨树光合指标日变化分析[J].西南林业大学学报,2015,35(6):19-25.

[16]杨自湘,王守宗,韩玉兰.不同产地青杨抗寒性变异的研究[J].林业科学研究,1996,9(5):475-480.

[17]雷淑芸,张发起,Khan Gulzar,等.利用高通量测序分析青藏高原地区青杨的SSR和SNP特征[J].林业科学研究,2015,28(1):37-43.

[18]李金花,张绮纹,苏晓华,等.美洲黑杨与不同种源青杨杂种苗叶片和生长性状多水平变异研究[J].林业科学研究,2002,15(1):76-82.

[19]李金花,姜英淑,宋红竹,等.美洲黑杨与不同种源青杨杂交子代无性系遗传变异和初步选择研究[J].林业科学研究,2004,17(3):368-373.

[20]黄秦军,苏晓华.美洲黑杨×青杨F2代基本材性性状遗传变异研究[J].林业科学研究,2003,16(2):141-145.

[21]苏晓华,张绮纹,郑先武,等.美洲黑杨(Populus deltoids Marsh)×青杨(P.cathayana Rehd)分子连锁图谱的构建[J].林业科学,1998,34(6):29-37.

[22]苏晓华,黄秦军,张香华,等.中国大青杨基因资源研究[J].林业科学研究,2001,14(5):472-478.

[23]王福森,李晶,李树森,等.黑青杨选育[J].东北林业大学学报,2014,42(7):11-15.

(责任编辑:韩素梅)

S792.11

A

1001-1714(2017)05-0056-04

2017-06-02

辽宁省科技攻关项目(2011207002)。

刘巍(1981-),男,高级工程师,主要从事杨树良种选育研究。E-mail:liuwei4846391@163.com。