名家点评林丰俗先生

2017-10-11本刊编辑部

本刊编辑部

名家点评林丰俗先生

本刊编辑部

2017年5月13日,著名艺术家、广东省文史研究馆馆员、广州美术学院教授林丰俗先生在广州因病逝世,享年78岁。

林丰俗先生1939年9月生于广东潮州。1959年考入广州美术学院国画系专攻山水画,1964年毕业后在怀集县文化馆工作,1975年调入肇庆地区群众艺术馆,曾任肇庆地区文联副主席兼地区群众艺术馆副馆长。1981年调入广州美术学院国画系任教。擅山水,创作尊重传统,注重写生,重视艺术形象的概括提炼,在技法上不拘一格,追求朴实自然的艺术境界。作品曾多次入选国内外重大展览,并在多种专业报刊上发表。多次主持大型国画合绘赠香港特区政府及有关机构,堪称德艺双馨大家。1987年7月,应邀参加阿尔及利亚“阿尔及尔——世界文化荟萃”活动,获集体特别金奖,代表作品有《大地回春》、《木棉》、《沃土》等,出版《林丰俗画选》。他曾任中国美术家协会会员,中国美术家协会广东分会常务理事,广州美术学院教授、硕士生导师,广东画院特聘画家。1996年2月,被聘为广东省文史研究馆馆员。

林丰俗教授的逝世,是中国美术界的重大损失。林教授虽然离我们而去,但是其教书育人的奉献精神,孜孜不倦的艺术追求,正直高洁的人格魅力,将精神永存,并将深深地启迪后人。

书画艺术界人士对林丰俗教授的杰出艺术成就和高尚的品德修养给予高度评价。下面选取几位艺术界名家的评论,以表我们对林丰俗先生的深切怀念。

炎夏步入树荫,旅途涉过清溪,闹市拐入小巷,床前泻下月光,田埂吹来笛声,海滩漫过碎浪。读丰俗花鸟画,即有如是境界。

—— 林墉

我想起了早年与林丰俗教授一起去写生的事情。林丰俗教授年轻时容易晕车,所以在前往写生地点的汽车上,林教授被颠簸得很是辛苦。但当到达目的地之后,林教授并没有给自己休息的时间,而是立刻就投入到写生创作中,这是一种极为认真和执着的精神,很是值得学习。

——梁世雄

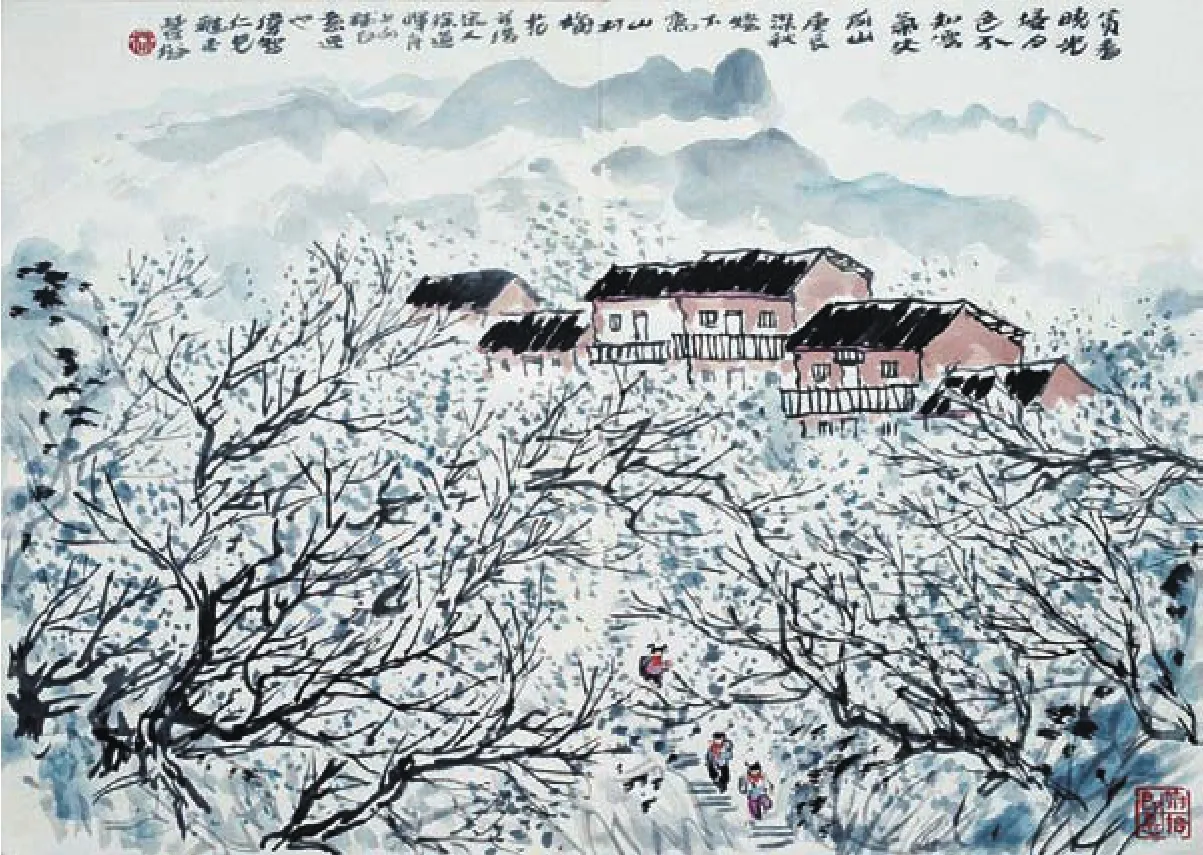

林丰俗主张以深入研究中国画传统精神作为基础,认为中国画须具备当代的艺术气息,反映与现实生活息息相关的时代精神。从20世纪70年代初,他完成了《石谷新田》《公社假日》两幅成名作后,又创作出《大地回春》《沃土》《暮霭群峰》《木棉》《清泉》等一大批优秀艺术作品。这一系列的山水画和花鸟画创作中,结合其自身的感悟,不拘成法,将平凡的自然景物乃至一草一木升华为诗意化的山水画和花鸟画作品,形成了具有他特有的鲜明特色的艺术品格,并在全国范围内形成独具代表性的典范,体现出岭南中国画在当代的价值和意义。

——黎明

林丰俗在艺术上非常有见地,从构图到用墨都很超前。他对家人和朋友感情真挚,对学生热切关爱,是真正的谦谦君子。他的精神、人格和艺术将会更长久地影响年轻人。

——方楚雄

必须承认,林丰俗不属于那类擅长设置“悬念”的艺术家。换言之,在他的艺术生涯中找不出任何“惊世骇俗”的故事。在这一喧扰竞夺、艺术家需要不断创造“奇迹”、不断变换花样以满足公众强烈的好奇心的时代,任何谦和冲淡的个性包括与这种个性紧密相关并在表面上看来似乎毫无“挑战”意味可言的艺术行为,都会毫无例外地被视为劳而无功的逃避现实生活的方式。不言而喻,林丰俗目前也分担着这种“厄运”——他的气质和他的理想决定他似乎永远没有资格充当某种潮流的带头人。然而,恰恰正是在这一点上,林丰俗完整地证明他真正独立自存的力量。在我看来,他沉默的箴言就是对时尚好大喜功内在的虚伪性的否定。作为一个现代艺术家,他赖以存在的价值除对传统和一切富于创造精神的业绩持有谨慎而不是轻率的敬意和批判外,那就是忘掉一切很少现实根据的美好公式。换言之,对林丰俗来说,“自然”既是一个需要不断加以叩问和验证的客体,也是一种正在体验的心态。在这里,他既无需“走向世界”,也无需“世界”向他靠拢。收视返听,以全部的心智潜返自然。这,就是林丰俗的现代田园母题真实的内涵,也是一个在感觉和理智上真正完全属于他自己的艺术家的风度。

——李伟铭

林丰俗的艺术风格具有醇和、含蓄的特色。他很注重笔墨形式的运用,对不同的题材内容、不同的审美情境,便会采用相应不同的形式手法。我们读林丰俗的作品,不难看到这种形式语言的灵活性和多样性。应当指出,他一直认为真实可信的情境才能动人,尽管作品经过了剪裁组合,概括了强化乃至虚构的种种创造环节,最后却是以“真实还原”的面目出现的。这种“稳性加工”的方式,使一些人误以为这样的作品是写生侥幸所得。其实,略做揣摩便会明白,林丰俗经常在作品中营造出一种透出泥土气息的诗意的氛围,这绝不是侥幸所得。借用现代美学中的“人化”之说,也就是从创造或审美主体的移情、观照、感悟等角度去审视。我们会发现,这种通过对田园母题的独特诠释展示出来的境界、传达出来的情怀,已经具备了美学的深层内涵。这,也正是林丰俗作品之所以“含蓄”的原因。

——梁江

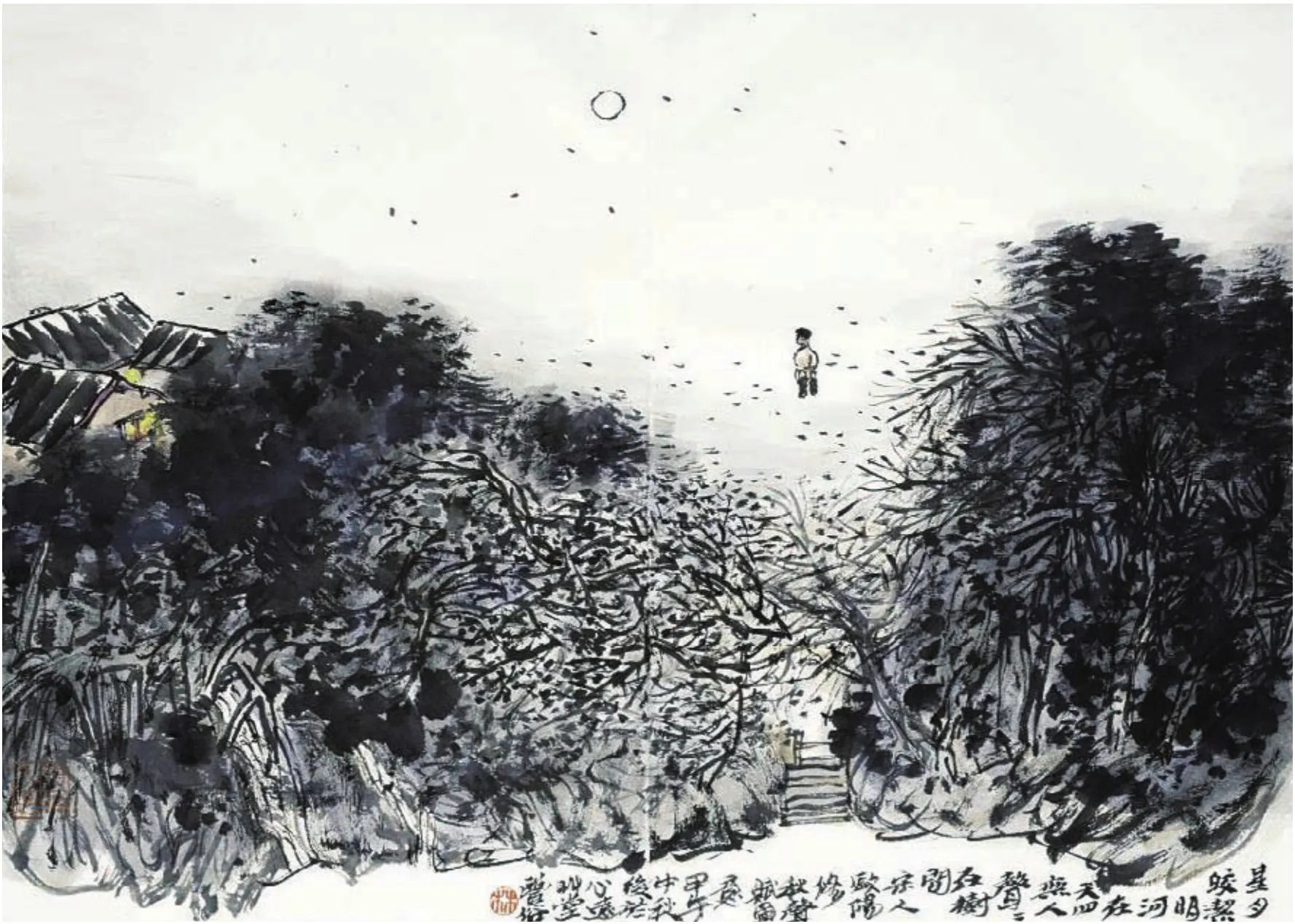

《欧阳修秋声赋》(林丰俗作品)

林丰俗信奉“夕阳芳草寻常物,解用都为绝妙词”的古训,这种心境可以说就是南方人所崇尚的精神“诗意化”。正因为林丰俗有着这种将“寻常物”转化为境界的“诗意化”心境,因此,一般人熟视无睹的风物,在他的笔下都被诗意化为了令人倍感亲切的画境。南粤地区四季如春,四时常绿,除偶尔有台风驱除闷热外,气候大致平和适中。南方水绿树绿,石圆山圆,有人说南方人的性格就像南方的山头,圆圆而被绿绿所覆盖,见不到多少嶙峋。林丰俗熟练运用这南粤山水寻常物,深切地体验这里的一切所带给他的特有的亲切感。大自然给予了这一方山水一方人特别的优厚,人也为这大自然的特别赐予而感到自足与自豪,心理的平衡更使人与自然亲近和谐。对于心境富于古典诗意的林丰俗来说,更能平和真切地创造出代表一方山水一方情的精神境界来。

——王璜生

事实上,林丰俗作品中表达出的价值观——人与自然的高度和谐——并非来自于此时他所经历的真实生活状况。在此时,现代中国社会迎来了一个高速城市化的时期。一部分画家放下传统“可居可游”的山水,转向对都市题材的热衷,这亦直接地体现出日新月异的现代生活对艺术界的客观影响。然而,在20世纪70年代便具有某种意义上的“超前”意识的林丰俗,在此时却沉着地依旧坚持着他对大自然的进一步思考。城市生活带来的瞬息万变他并非不关心,但那些来得快去得也快的事物,始终不在他的兴趣点上。在近三十年的现代社会发展进程中可以看到的是,大都市日新月异的生活在维持了高质量的物质生活水平的同时,也带来了无以名状的焦虑情绪与信仰流失。公众怀念过往那种乡间悠闲生活的情绪,在近年逐渐萌芽并快速增长。而具备这种重要价值的农村,却无时不刻亦无可奈何地面临着被快节奏的现代城市生活所侵蚀的威胁。人造自然景观乃至于新农庄在城市的出现,即是一种补偿性情结的体现。比起千篇一律,熟视无睹的都市“水泥森林”,清新而遥远的田园气息更能调动观者的情绪波动。于此看来,林丰俗的观念并非落后,而是再一次的走在了时代前端。

——王艾

林丰俗教授是一位自觉(自我觉悟、觉醒)的智者,作品和言谈仪容一样有温度、态度,发出了属于自己的声音,启蒙、启发影响了很多后学者,其艺术成就、人格魅力、人性光辉,是我们永远的精神力量和无形财富。

——陈子昂

林丰俗教授只想着怎样去帮助别人,不求回报,更不会和别人去争什么名利地位。这种不争不是不屑于和谁争,而是悲悯打量世间,根本无意去争。他早就用赤诚之心暖化了世间。

——孙戈

林丰俗教授的画里总有那么一股旺盛的生命力和一种强烈的精神感染力,这是辨别林丰俗教授画作最直接的方法。尽管林丰俗教授已经仙逝,但其精神仍然在其作品中,生生不息,感召后人。

——安林

对于林丰俗教授的艺术成就,可以用“承前启后”四个字来形容。林教授的作品富有强烈的生活气息,具备时代印记,是当代中国画坛极为优秀的作品,其创作方法和创作思维十分值得学习。

——许敦平