宫崎市定史学中的民族主义

2017-10-10□

□

一、日本近代民族主义史学

“民族主义”①民族主义本身具有多层面的内涵和历史变动的印记,宫崎市定的民族主义与宫崎市定史学中的民族主义也并非是一个概念,本文中所述宫崎市定方法论中的民族主义,主要指向宫崎市定史学所展现的民族主义观念和立场。而这一观念与立场不仅包含其战前和战后的民族主义情感、国民主义观念乃至国家主义立场甚至与“大东亚共荣圈”等合谋的对亚洲其他地区和国家的殖民主义,抑或帝国主义立场与观念。从某种意义上说,宫崎市定的史学研究正是在学术道德之客观与民族情感之立场相互纠结的道路上得以展开,这也是绝大多数学者的学术人生。宫崎市定史学的民族主义立场,从全球比较史学史的视角上看,构成西方乃至世界范围内的近代史学的主要潮流也即是民族主义史学,而其背后也即是民族主义之立场。是近代史学的先天性格,亦是西方近代史学的主要潮流,与欧洲资本主义扩张密切相关,是与“科学主义”并起的“西方近代性”的主要指向之一。如果从近代化的起源和发展来看,“民族主义”和“科学主义”“资本主义”几乎是孪生的同胞兄弟。

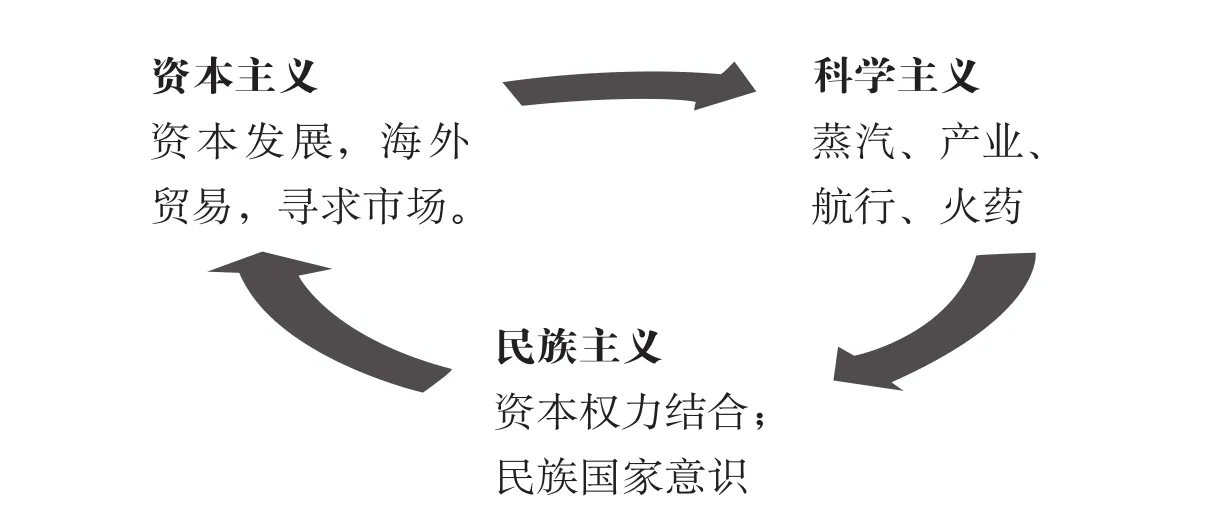

图1 资本主义、民族国家和科学主义关系示意图

如图1所示,资本主义、民族国家和科学主义之间的关联及互动,处于图形核心的是至今也难以描述的“西方的近代”。

按照本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)等人的观点,近代国家的概念其实是“国族”或者说“想象的共同体”构建的过程,德国和意大利等国家的产生,便是基于文化运动的结果。历史或者说民族主义立场的历史学在每个国家民族意识的形成过程中都发挥了关键作用,而且在当今全球化时代或称之为多元文化并存与冲突的时代,依然处于举足轻重的位置。②格奥尔格·伊格尔斯(Georg G.Iggers)、王晴佳著,杨豫译:《全球史学史》,北京:北京大学出版社,2012年,第404页。毕竟,“在民族记忆的建构中,历史的学术研究发挥着重要作用”。①同上。

王晴佳教授在《论民族主义史学的兴起与缺失(上)—从全球比较史学的角度考察》②王晴佳:《论民族主义史学的兴起与缺失(上)—从全球比较史学的角度考察》,《河北学刊》2004年第4期,第128—133页。一文中详细描述了近代以来的民族主义和科学主义在西方兴起整个过程后,又以被后来者接受为“如实直书”的兰克(Leopold von Ranke,1795—1886)史学为例,说明西方近代的科学主义史学虽然推崇科学研究的客观性、经验性,但又带有明显的实用目的,其宗旨往往是为了服务于民族国家的构建。因此,民族主义与科学主义史学,旨趣暗合,不可分离。

利奥波德·冯·兰克认为历史并非如德国同胞黑格尔(G.W.F.Hegel,1770—1831)所描绘的那样,有着必然的固有轨迹,但他也主张不同地区和国家之间也存在着共同的道路,如在人类的历史迈进近代的途中,“民族国家”的出现及其历史作用就是典型的一例。正是站在这样认知的立场上,兰克有意识地将自己的历史研究和著述都以服务自己民族国家的兴起为志向。所以,后来者多关注兰克的史料考证方法和历史研究中科学客观性的一面,却少有考虑到其史学的观念和目的,即民族立场、宗教意识以及政治动机的部分。

对于兰克史学接受的现状,若放在其思想史脉络中抑或近代史学的发展过程来看,是较容易理解的一件事情。如兰克十分关注民族国家历史的研究,就与当时欧洲的政治氛围有着密切的关联。17世纪以降直到20世纪前半期,欧洲范围内民族国家的形成与斗争是一条清晰可辨的主线。在兰克史学之前,欧洲曾经兴起的 “古学运动”(antiquarian movement),就以科学的形式和面貌出现(以科学发现为理想,搜集各种材料,从文献到地下古物,以求重建过去),但在本质上都与其关注本民族意识的兴起脱不了干系。兰克培养的弟子中,很多都是带有强烈民族主义和政治色彩的“普鲁士学派”成员。③事实上,在德国19世纪,有很多历史学家参与了政治活动,或为国会议员,或参与法律制定。而且,值得注意的是,参与政治的历史学家虽大多为民族主义者而非自由主义者,但“普鲁士学派”的重要成员,却在统一问题上表现出一致性,即反对自由主义。参见《论民族主义史学的兴起与缺失(上)—从全球比较史学的角度考察》,《河北学刊》第128—133页。

与此相似,在“西学(力)东渐”的背景下发展起来的包括日本在内的东亚诸国的近代史学,虽然具体发展各具特色,但在史学所具有的民族意识和立场上却是近似的。④如中国的新史学倡导者梁启超先生也曾讲过下面的话:“于今日泰西通行诸学科中,为中国所固有者,惟史学。史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉。然则,但患其国之无兹学耳,苟其有之,则国民安有不团结,群治安有不进化者。”参见梁启超:《中国历史研究法》,北京:中华书局,2009年,第175页。

源发于欧洲的近代史学影响下兴起的亚洲近代史学也难免沾染了西方近代史学自身的缺陷和不足,其中最主要的表现就是强烈的民族主义意识和反自由主义倾向,而这又是与各自的国家意志紧密结合、相辅相成的。

具体到日本而言,其近代化国家的产生、变动与民族主义立场的史学之建构密不可分。最具代表性的两个方向和领域:一是对内的日本民族问题(起源与天皇制),二是对外的中国史学(东洋史学)之研究。

日本近代史学不仅受到西方近代史学的科学与理性思想的影响,对西方近代史学中的反自由主义倾向的接受也十分明显。正如同日本在其他各个方面多以德国为蓝本,日本近代的史学更多地倾向于汲取德国的史学精神与学术风格。有的学者早就指出,如同日本的宪法最后以德国为范本一样,在史学领域,由于德国历史学派不仅有着与日本旧有的史学近似之处,更是满足了明治政府的口味,因此被拿来借用,进而欲将之修改为官方的史学指导形态。⑤中国日本史研究会编:《近代日本的史学与史观》,见《日本史论文集》,北京:三联书店, 1982年,第417—448页。

二、宫崎史学中的民族主义

民族主义包含诸多层面的内容,丸山真男(Maruyama Kanji,1914—1996)认为日本的民族主义既有个人朴素的对乡土的爱,也有体现为国家意志的文化和道德层面的创建。此文中作为论述对象的宫崎市定史学中的民族主义亦是包含了国民主义、国家主义和民族情感与认可等多个层面的内容和指向。但由于本书不专以研讨民族主义之构成为目的,恕不展开论之。

为了便于考察和梳理,笔者将宫崎市定史学中的民族主义划分为二次世界大战前和“二战”后两个时期,分阶段地来解读。具体言之,第一个时期,是战前与日本侵略政策纠结的民族主义(宫崎市定方法论的开始),第二个时期,是战后日本文化民族主义史学的继承与发展。

第一个时期的特点是在国家意识形态直接影响下的文化民族主义立场和观念,第二个时期的特点则为更多基于学术建构下的民族主义立场和观念。二者的产生与发展都基于宫崎市定对于日本民族主义文化的体认,以及对于现实日本和日本民族之存在与发展的热爱和关注。

此外,宫崎市定民族主义史学立场关注的核心是对于近代日本的历史评价问题,该问题又集中于第二次世界大战之于日本的历史位置与意义。

之所以分为两个部分考查其民族主义立场,考虑有三:其一,战前与战后的史学研究语境发生了巨大变化,体现在宫崎市定的史学观念中的变化则是原有依附并对抗关系的法西斯军国主义在战后的消退;①所谓依附与对抗,具体而言则指宫崎市定一方面抵抗所谓的“皇权史观”及对抗东京方面与意识形态极为靠近的学者,另一方面则在文化民族主义史学立场上与国家侵略和殖民主义合作。其二,变化只是部分,核心的民族主义史学立场却贯穿一致,两个时期和阶段的处理方式恰恰是为了说明该立场和观念内在的稳定和统一;其三,日本的民族主义构成极为复杂,在缺乏内外观察和深度辨析的情况下,笼统以史学的民族主义立场称之,并以某一时间为界点划分两个时期亦有与现实妥协的意味。

1.第一个时期,即二次世界大战前,宫崎市定史学中的民族主义。

在上文中,我们论及宫崎市定的“世界文明部,师从内藤湖南(NaiKonan, 1886—1934)、桑原隲藏(Kuwabara Jituzou, 1871—1931)、羽田亨(Haneda Touru, 1882—1955)、狩野直喜(Kano Naoki, 1868—1947)等人专攻东洋史。1926年毕业后留校当助理,随后入京都帝国大学大学院(研究生院)学习,不久应征入伍,转为预备役,回校继续读书。1927年后,又相继在京都府立一中、第六高中、第三高中执教。1930年,从京都帝国大学大学院退学,同年与小西松枝女士结婚。1931担任京帝大文学部讲师。1932年上海“一·二八事变”爆发后,应召入伍,前往上海。同年4月回国。1933年返回京帝大,担任京都帝国大学文学部副教授。1929至1934年间,他曾两次到中国东北和北京作短期考察旅行。1935年,入巴黎东方语学校学习。其间一面学习阿拉伯语,一面旅行“中东” “近东”地区。1938年经美国回国后继续在京帝大任教。1940年发表论文《东洋中的朴素主义民族与文明主义的社会》。1943年出版申请学位的论文《五代宋初的通货问题》。1944年5月,升任京都帝国大学文学部教授。

以上为宫崎市定在“二战”前生平的简单介绍,就此也可看出京都帝国大学在其战前人生和学术生涯中的核心位置,在其间的学习和生活,成为其人生和学问的转折,而其有关“世界史的体系的方法论”也在此期间即战前得以确立。

需要补充的是,依据史料和宫崎市定自己的叙述,我们知道宫崎市定还以东京帝国大学东洋史学专家身份参与了1939—1944年为期五年的东起源一元论”观念的生成和出发点与国家意志的关系,这一关系并非个人在法西斯社会环境下对于集权和专制的一种妥协那么简单,而是更多地源自于宫崎市定本人自身的民族体认,即历史学家卡尔(E.H.Carr,1892—1982)所说的,历史学家是历史的一部分,他在游行队伍中的位置,决定了他观察往昔的视角。 那么,我们且看一下宫崎市定本人所在的历史位置及其对于该位置的自觉。

1922年(大正11年),宫崎市定进入当时最著名的两大帝国大学之一的京都帝国大学文学方文化学院①东方文化学院,于1929年由日本外务省管辖下东方文化事业而发起,分别设立东京和京都两个研究所,成为当时日本国内唯一的东洋学、中国学研究机构,其产生与日本对外扩张密切相关,而其发端则直接与列强侵略中国而产生的庚子赔偿事项相关。参见严绍璗:《日本中国学史》,南昌:江西人民出版社,1991年,及严绍璗:《日本中国学史稿》,北京:学苑出版社,2009年的相关章节。与东亚研究所②东亚研究所,是日本内阁企画院为决定国策而建立的一个调研机构,就其规模而言,仅次于“南满洲铁道株式会社调查部”(日本远东经济总参谋部)。该所创建于1938年9月1日,战后被取缔。当时日本内阁首相近卫文磨出任该研究所总裁,其在东亚研究所的开幕式上说:“东亚发生的诸种形势是极为重大的。处理现今之支那问题,规划东亚将来之大计,是日本国民的重大使命。处理此种形势之机关组织,尚不充分。为了依据科学性的研究确定国策,所以要集合精锐之学者,推动官民之协力,作为帝国最初的尝试,创设了东亚研究所。希望名位积极的协作!”详见:《日本中国学史》和《日本中国学史稿》相关章节。的合作项目,③第二次合作项目原本截至1946年为止,但因为日本战败而未果,其研究成果《大东亚史概说》也未能出版,战后宫崎市定在自己参与该项目撰稿的基础上未见改动地出版了《亚洲史概说》。其集体成果为《异民族统治中国史》,④东亚研究所编:《异民族の支那统治史》,东京:大日本雄弁会讲谈社,1944年,1945年再版。中译本:韩润棠等译校:《异民族统治中国史》,北京:商务印书馆,内部刊行,1964年。并参与了文部省主持下具有显著的“大东亚共荣圈”构建意图和指向,因战败而未能成稿的《大东亚史概说》。

众所周知,无论是东方文化学院抑或东亚研究所,无论是《异民族统治中国史》抑或《大东亚史概说》,均与日本对外扩张的殖民侵略国策关系紧密。京都帝国大学的中国研究群体在战前集体合奏的近代中国学的变异,也已经为严绍璗等诸位前辈先生所论证,那么就宫崎市定而言,其身在其中并参与其中的“历史位置”,也定然在其史学中有着相应的作用和反映。

下面我们仅就其参与编辑《大东亚史概说》之事项,具体说明其构建“世界史”的方法论的实践与日本殖民扩张的国策之间的直接关联,并基于其自身位置的体认来说明其民族主义立场。

前文“世界史观的形成及与国家意识形态的关联”之章节,已经引述此例,借以说明,宫崎市定世界史观的形成与国家意识形态直接的关联。其实,这一事例也包含了足以见证宫崎市定自身民族主义立场的可能。宫崎市定等参与者虽然否定了其政府官员们将日本描述成“天皇史观”观念之下的“世界文化的起源、并泽被四方之国”,但在商议后,合作写出了一部“以西亚为扇轴,文化发源于西亚,逐渐东延,最后在日本结晶”的《大东亚史概说》,这样一部让日本殖民地民众阅读、宣扬日本文化作为“终点文化”而最终优越于诸国的观念和世界史观,从此被宫崎市定付诸实践,并坚守一生。

以上主要摘引了宫崎市定自己著述中的文字,以便于我们了解宫崎市定史学方法论世界史观,既有基于基本的史学学术的训练而抵抗“皇国文化的光芒向西普照那样的历史”的想法,亦有民族主义立场与国家意志的结合对于西方列强的对抗意识,也有基于此面向亚洲推行日本“大东亚共荣圈”的协力意图。⑤奈須恵子:《戦時下日本における「大東亜史」構想—『大東亜史概説』編纂の試みに着目して》,《东京大学大学院教育学研究科纪要》第35期,1995年12月,第1—9页。

无疑,这一实践的出发点也折射出了宫崎市定史学方法论体系与生俱来又独具特色的民族主义史学态度和立场。这一立场的获得和确立,概而言之,是近代日本朝向以欧美近代化为目标的过程中,民族国家意识培养的结果,是时代所赋予的,具体则可见宫崎市定所接受的人生和社会体验,尤其可知当时京都帝国大学为中心的文化教养和学科训练。换言之,可以说其民族主义立场正是宫崎市定天然的民族主义情绪在经过以京都帝国大学为中心的文化熏染之后,在学术层面得以确立和具体展现的。此文不以探讨宫崎市定的学术思想史的形成与发展为重点,也不以发生的具体语境为考察重心,故不再赘述,但宫崎市定在战前民族主义立场的形成,则确定无疑。这样基于朴素国民主义的故乡情绪,经过学术的渲染、添加了科学的酵母,会异常固执乃至偏执,虽然史学家均号称自己的研究客观中立并作为职业操守,但实际的操作却会诞生出另外一种风景。

此外,在战前,除了其史学方法论的出发点上其民族主义立场与国家意志发生纠结以外,出版于1940年的《东洋朴素的民族与文明主义社会》一书,也较为集中地体现了宫崎市定民族主义史学立场和态度:

进入近世以来,东洋的内部尤其是中国与日本的关系发生了巨大变化,沾染了文明主义之病的中国毫无生命力,而日本借助朴素主义则开始主导东亚,并为东亚其他地区所瞩目和期待。“朴素主义的日本和满洲一脉相承,即便语言不通,但以心传心,相互了解。所谓英雄惜好汉。①宫崎市定:《宫崎市定全集2·东洋的近代》,东京:岩波书店,1991年,第125页。与中原(中国)的文明社会相反,幸而东洋存在着一个朴素主义的社会。这就是日本。……日本人朴素谦虚,正邪分明,天真如镜,无一点瑕疵。”②同上,第127页。

在宫崎市定看来,保持朴素主义的日本不仅接受了自古以来西亚和以中国为中心的东洋社会的古代文明,也很好地吸收了近代以来的西欧文明,人类文明的种子最终在日本落土,开出优秀而独特的花朵。③有关日本是“终点的文化”之论述,更多内容可参阅宫崎市定:《東洋史上の日本》,东京:新潮社,1953年。若按此逻辑推演下去,日本无疑就是代表了世界当下的先进文明和优秀文化,是亚洲的未来,也是朴素的民族之代表,“进入”中国,其实就是帮助中国“解毒”。

因此,本质上所谓“终点文化论”,实乃日本宣扬自身民族文化优越论的“天皇史观”的翻版,与近代日本的“分裂与统一性格”相吻合:一方面,面向亚洲内部宣扬日本当下文化的先进性(与原本产生于汉字文化圈内部文化中心之转移的“华夷变态”思路一致),以解放者自居,为侵略寻求历史和现实的合法性;另一方面以亚洲代言人的身份,借以东洋的历史文化对抗西方中心主义(现实层面则体现为对抗列强获得自身侵略利益)。无论是“天皇史观”还是“终点文化论”都是沾染了近代西方之病毒的变态反应,这一病毒的名称可暂定为“近代的魔咒”,其中最大的咒语即是民族主义国家。宫崎市定也同样感染了这一病毒,最为明显的即是其史学中无处不在的褊狭的民族主义立场。

2.第二个时期,即“二战”之后,宫崎市定史学中的民族主义。

“二战”后,宫崎市定曾经撰文回忆其参与《大东亚史概说》的经历:“在战败后的今天,人们总是喜欢把战争说成一切一切都是日本不对;但是至少把亚洲归还给亚洲人这一口号是没有错误的。”④宫崎市定著,中国科学院历史研究所翻译组编译:《亚洲史概说序言》,见《宫崎市定论文选集》(下),北京:商务印书馆,内部刊行,1965年,第321页。

《亚洲史概说》(『アジア史概説』正続编,人文书林)出版于1947—1948年,其内容是宫崎市定负责撰写因战败而未能出版的《大东亚史概说》的一部分。一叶知秋,虽然战后日本史学研究环境发生了巨大变化,“天皇史观”等极端民族主义史学已无存在的根基,但宫崎市定这样基于“史学”的、狭隘的文化民族主义史学却依然存在,并与战前保持惊人的一致和统一。

宫崎市定战后的民族主义史学立场,还体现在对中国文化的解构上。⑤反观今日所谓“日本文明”已经成功被列为与“中华文明”对等的世界几大文明之一的现存文明圈这一现实,就明白这一现实是与宫崎市定等人在战后坚持“日本文化”作为“终点文化”的同时,解构“中华文明”之实践密切相关的。这一解构的本质指向,以学术史的视角考察,则来源于东洋史学这一学科自身的确立和设定,此章节不再过多论述,仅以举例说明。《亚洲史研究》第二卷 《中国文化的本质》一文中,宫崎市定在深刻指出中国文化与汉字之间的深刻渊源、汉字与权力关系的同时,也以西方拼音文字和日本假名为参照,指出汉字所谓的“未完成性”:“如果不照旧用夹杂着汉字的文体来写的话,不会有人来读它。这是汉字文化所酿成的悲剧。”⑥《宫崎市定论文选集》(下),第311页。另外第312页有如下文字:我们不得不坦率地承认这样一个事实—中国文化由于使用汉字,形成了极特殊的发展,在某种意义上说,是踏入了歧途。

在西力东渐,日本全面迅速西化、摆脱列强压迫并成为亚洲第一个近代化国家的背景下,身为“第一等准白人”①在1978年出版的名为《中国史》的书中,宫崎市定认为近代日本的崛起为提高亚洲人的世界史的地位做出了贡献,仍然以“第一号准白人”自居。而自豪的宫崎市定视野中的中国文化总是有缺陷和亟须改变的。

宫崎市定在《亚洲史研究》第一卷序言中还讲道:

我这样说,也许会被理解为我是在抵抗当时的政府和军部,实际上我绝没有那种打算。战争既然开始了,我想日本如果打败了可就糟了,所以但能增强一份作战力量,任何事情我都愿意做。②《宫崎市定论文选集》(下),第315—316页。

同样京都帝国大学出身,后来成为日本中国学研究权威之一的吉川幸次郎(Yoshigawa kziro,1904—1980)却在战争期间逃避战争,研读中国文学,宫崎市定在战争期间的思想与行为,与此比照,就可发现二者之间巨大的差异。这也说明从事历史研究的宫崎市定比从事文学研究的吉川幸次郎等人更具现实精神和政治情怀。另外,作为二者共同的老师狩野直喜等人战争期间的辞职读书行为也可与之比照。

宫崎还在《亚洲史研究》第二卷序言提及他自己在战争期间的内心活动与想法:“一个问题是,作为社会的一员,应该怎样来支撑这场现实的战争;另一方面的问题是,把这场大事件,应该怎样编入从过去延续下来的历史之中,并应该树立起什么样的历史观。”③同上,第319页。从中,我们又一次看到了宫崎市定史学中持有的近代日本国民意识的自觉和坚定而狭隘的民族主义立场。

另外,宫崎市定在战后的民族主义史学立场与日本整个史学的发展有着密切的关联。如宫崎市定也曾在1978年出版了《中国史》一书,书中有这样的文字:

但实际上,第一号准白人的出现,绝不是与其他的东方人毫无关系的。直到最近,人种的平等终在观念上为世界普遍承认,其实际也正在逐渐地上升;然而,这是由于有了现实的准白人的缘故。如果没有这种实际,则连人种平等原则的树立将落空,又若即使原则受到承认,那也不过是完全的空文而已。在凡尔赛和平会议上,日本所提出的人种平等案被遗弃而不顾,并不是那么久远以前的往事。把这种事情写在历史概说书中的,或许别无他人,但是我以一位历史学家的立场,却深感那是最要紧的事情而有非写不可的义务。其故何在?因为若是委由欧洲人来写历史,绝不会提到这件事的。④宫崎市定:《中国史》,东京:岩波书店,1978年,第554页。宫崎市定在1978年日本战败三十余年后,仍然以亚洲代言人的身份提及此事,意味深长。既体现了其反对欧洲中心主义的两难,也表现出了其狭隘的民族主义情结。

宫崎市定在1978年,即日本战败三十余年后,仍然以亚洲代言人的身份提及此事,意味深长。既体现了其反对欧洲中心主义的困境,更表现出了困境背后的民族主义情结。以上言辞,也有着深刻的现实政治背景,与战后日本史学界曾经流行的“近代化论”密不可分。这种观念一方面受到美国带有政治意图的诱导,一方面也是基于日本经济再次起飞的现实心态和民族主义情绪而发。

近代化论是在20世纪60年代初由美国官方学者传到日本的。⑤1960年8月,福特财团资助的美国学术团体“近代日本研究会议”,邀请日美两国学者在箱根举行会议,讨论日本近代化问题。与会者都是著名的学者,如赫尔、赖肖尔、约翰逊、罗克拉德、川岛武宜、坂田吉雄、丸山真男、古岛敏雄、大内力、远山茂树等。耶鲁大学教授、“近代日本研究会议”主席赫尔做了题为《日本近代化—概念构成的诸问题》的主报告。这次会议是近代化论正式引入日本的开始。美国肯尼迪政府的驻日大使埃德温·赖肖尔(Edwin Oldfather Reischauer,1910—1990)也曾以学者身份著书立说,发表谈话、讲演,系统宣扬近代化论,核心即是日本的近代化既有历史的依据和前提,在现实中也是欧洲以外最成功的近代化国家典范。这样的近代化论无疑是美国政府曾经的意识形态战略之一,不过随着后来形势的变化,这样的近代化理论不攻自破,业已破产。美国当年兜售的近代化史学理论却成为日本的一个学术潮流,在曾经的日本文化优越论盛行的土地上生根发芽。

不过,这样的新史观的近代化论一旦出现,就引起了日本学界广泛的讨论。对此,日本史学史专家永原庆二(Nagahara Keji,1922—2004)教授曾说,这一史学观念的兴起,无疑与民族的自负心态有着直接的关系。①永原庆二曾指出:日本战后的史学研究无关现实,近代化论则与日本的现状有关,而这一现状最大的地方就是随着日本经济的高速增长,其民族自负的心态以及消费时代的心理增长。转引自沈仁安、宋成有:《日本史学新流派析》,《历史研究》1983年第1期,第127—140页。

此种基于民族主义立场(有时为国民主义意识的作用,有时则以国家主义面容出现)的情绪和观念,也不止一次在战后宫崎市定的著述中出现。如1993年出版《宫崎市定全集》的第18卷《亚洲史》的自跋中写道:

随着日本国力的提升,试图改变由西洋人撰写世界史的习惯,并克服西方中心主义撰写东洋人参与世界的历史,而未完成的《大东亚史概说》以及自己的《亚洲史概说》则在此点上完成了自己的历史使命。而在现实层面,“二战”后,亚洲各国从欧美的殖民地状态脱离出来,渐次走向民族独立和发展的道路,究其原因,这一大变革的原动力正来源于日本。比之于俄国的十月革命,日本对于亚洲的解放的贡献,更应该被命名为人类历史上20世纪最伟大的事业。这样伟大事业的实现者—日本却未能获得到正确的历史评价,所以,作者就在《亚洲史概说》的第三册,增加了一些章节,补充说明日本所做出的伟大牺牲。②宫崎市定:《东洋史学七十年自跋集》,东京:岩波书店,1996年,第 300—301页。

不仅如此,宫崎市定还在战后的著述中,依然坚持早已失败的亚洲解放论的殖民理论和思维。他不仅将台湾说成是一个“国家”,还无视朝鲜半岛已经分裂为南北两个国家的现实,并且认为原来对中华文明无比信赖的朝鲜和中国台湾,由于日本的占领,战后发展却超过了中国大陆,无疑具有历史讽刺意味等等。③同上,第2—19页。

由此可知,战后宫崎市定的民族主义史学立场及观念,不仅与战前一脉相承,而且这一立场和观念得到了更为深入的发展。

结语

总之,民族主义因素作为宫崎市定史学体系的有机组成部分,贯穿其研究的整个生涯,并影响着宫崎史学其他层面的产生与发展。可以说,在自然科学领域的科学没有国界,但在人文学科领域却有不同。即便以客观和真实为其目标的历史学科,也难以逃避其天然的主体性追问及其宿命。随着国内学界对于海外汉学(中国学)研究的深入展开,海外汉学相关著述中的民族主义表述也必将受到持续的关注。④有趣的是,除了1963年作为内部刊物发行的《宫崎市定论文选集(上)》(宫崎市定著,中国科学院历史研究所翻译组编译,北京:商务印书馆)的导言中将之作为与日本帝国主义同流合污的资产阶级反动史学批判外,国内外对于宫崎市定的史学评介鲜有言及这一点。