动词“喝”的属性义知识本体描写与构建

2017-10-09邱庆山

邱庆山, 宋 慈

(湖北大学 文学院, 湖北 武汉 430062)

动词“喝”的属性义知识本体描写与构建

邱庆山, 宋 慈

(湖北大学文学院,湖北武汉430062)

属性是人们认知事物的角度,词的属性义是词义结构扩展生成句法结构的桥梁纽带,在获取语义的认知过程中具有意义关联作用。根据动词“喝”在语料中使用的原始面貌,以词义球结构(SSWM)和认知组合性词义观(CCMO)为理论基础,从词的具体用法中分析抽取词的属性义并构建了动词“喝”的属性义知识本体。旨在说明词的属性义相对有限而属性值义则是无限的,动词的属性义知识本体呈现了动词在组合使用时的语义关联机制,可以解释句法结构中词语间的动态组合意义,也能为建设面向自然语言处理的更大范围的动词属性义知识本体提供示范,为句法结构和文本语义的计算分析提供基础性的语义知识资源。

喝;属性义;知识本体;词义球结构;认知组合性词义观

一、引言

论元结构(argument structure)理论旨在透过表层的语法关系深入地探讨动词和论元之间的语义关系,以及这种语义关系对语法的影响。从动词的论元数目及其配价选择性质,可以看出动词对其从属成分的支配能力。论元结构理论从20世纪60年代Gruber[1]和Fillmore[2]提出语义角色的概念至今,语言学界关于论元结构的相关研究已经取得了丰硕的成果。近年来,动词论元结构研究逐渐转向动词论元知识体系建构研究,这体现了动词论元结构研究在前期研究量的累积的基础上向质的升华转变,是量变引起的质变。正如顾阳[3]在评介论元结构理论的时候曾经设想的那样:如果所描绘的论元结构经过其他方面如心理语言学研究等的验证和支持,确实是一个独立的语言知识表达层次,那么把动词论元结构理论上升到动词的语言知识表达层面,从知识本体的角度出发来深度解释动词的句法个性和句法功能,是句法研究、语义研究以及句法 — 语义界面研究走向深入的一个体现。袁毓林[4]将动词的论元角色分为必有论元和非必有论元,其中,必有论元包括主体论元(施事、感事、经事、致事、主事)和客体论元(受事、与事、结果、对象、系事),非必有论元包括凭借论元(工具、材料、方式、原因、目的)、环境论元(时间、处所、源点、终点、路径)和关涉论元(量幅、范围)。这种论元结构体系包括2种上位论元,5种中位论元和22种下位论元,就带有知识本体的性质。动词的论元结构其实也是动词的属性结构,是动词意义的语法结构化表达,是动词的句法个性和句法功能的系统化、知识化表达。学界也逐渐认识到,已有的论元结构理论对语义描写的颗粒度太大,无法很好地解释动词动态使用的多样化、精细化组合问题。

此外,本文的研究也受到Pustejovsky[5]的生成词库(generative lexicon,GL)理论的启发。GL提出了一种语言知识的表达结构——属性结构(qualia structure),促使我们思考动词的属性义知识本体问题。关于qualia structure的含义,于水源、杜利民[6]译作“本质结构”;张秀松、张爱玲[7]、宋作艳[8]、袁毓林[4][9]均译作“物性结构”;洪嘉馡、黄居仁[10]461-466译作“经验结构”。本文译作“属性结构”。早期的GL理论以名词为主,认为词汇语义的结构要素之间存在关联机制,这种关联机制是高度系统化的结构,该结构和句法组合结构之间存在映射关系。

基于以上思考,本文以动词“喝”为例,采用经验主义和词汇主义的操作方法,基于动词“喝”的具体用法,考察其在句法结构中所产生的动态组合意义,从“属性结构”的角度统计、分析、归纳出动词“喝”和其他词邻现组合的“桥梁纽带” — 动词“喝”属性义 — 的具体名称、数量和类别,描写出动词的词汇语义要素之间的关联机制和映射关系,构建动词“喝”的属性义知识本体,以期说明属性义在获取词义的认知过程中所具有的语义关联机制,解释动词“喝”跟其他词邻现组合能够产生意义的认知语义动因。相比于动词的论元结构理论,动词的属性义知识本体是一种更为精密、更为全面的能够帮助人们深度把握动词词义的认知模型。同时,本文的研究为建设面向自然语言处理的更大范围的动词属性义知识本体提供示范,为句法结构和文本语义的计算分析提供基础性的语义知识资源。

二、基于实际用法的动词“喝”的属性义抽取方法

邱庆山提出“认知组合性词义观”(Cognition-combinatory Meaning Outlook,CCMO)和词义球结构(Spherical structure of word meaning,SSWM)理论模型[11]。这是本文抽取属性义的理论基础。“认知组合性词义观”认为句法结构的语义生成遵循组成性原则,整个句法结构的语义实际上是由结构中词的意义以及词间的语义关系组成的。词与词之所以能够邻现组合,其深层原因就是词的语义之间具有某种关联性,这导致了“观其伴而知其义”是获取词义的可行的方法。词义球结构理论认为,词义是一个三元组要素(对象义、属性义、属性值义)构成的球形结构。就动词“喝”的词义结构来说,其对象义只有一个,属性义很多,属性值义更多,属性是关联对象和属性值的桥梁纽带。

认知组合性词义观和词义球结构把人们的认知结构看成是由“对象、属性、属性值”三个要素构成的一个结构,用公式表示就是:认知结构=对象+属性+属性值。而完成一个最小的认知活动,至少需要确定一个对象,一个属性,一个属性值,用公式表示就是:最小认知结构=一个对象+一个属性+一个属性值。例如,动作(动词)“喝”可以成为人们的认知对象,人们就从动作(动词)“喝”的“属性”出发去寻找与“属性”相匹配的“属性值”。我们知道,“施事元”可以成为动作(动词)“喝”的属性,“我”就是“施事元”的一个属性值;“受事元”也可以成为动作(动词)“喝”的属性,“水”就是“施事元”的一个属性值。在具体的认知实践过程中,人们最关心的是最小认知结构,比如动作(动词)“喝”的最小认知结构就有很多,像“喝(对象)+施事元(属性)+我(属性值)、喝(对象)+受事元(属性)+水(属性值)”是动作(动词)“喝”的众多最小认识结构中的两个。认知组合性词义观和词义球结构认为,词义结构是认知结构投射的结果,词义结构和认知结构同构。这种最小认知结构投射在词义结构中,就是以“我喝、喝水”这样具体的邻现组合的句法结构展示出来。“我喝、喝水”这样的句法结构是动词“喝”的词义结构要素赋值扩展生成的,“施事元”属性和“受事元”属性是这些句法组合结构扩展生成的桥梁纽带。

本文以CCMO和SSWM理论为指导,立足于语料库中动词“喝”的实际用法,分析抽取动词“喝”的属性义。我们以实际语料为例(为方便分析,只截取与目标词紧密相关的部分),说明属性义的具体抽取方法和抽取过程。

(1)客人喝茶

(2)我又高兴地喝了一杯

(3)每年和竞争对手喝一次酒

例(1)可以分解成“客人喝、喝茶”,这两个组合结构分别是在说动词“喝”的“施事元”是“客人”,“受事元”是“茶”,动词“喝”的属性“施事元、受事元”都没有出现在句法结构中。例(2)可以分解成“我喝、又喝、高兴地喝、喝了、喝一杯”,这些组合结构分别是在说动词“喝”的“施事元”是“我”,“重叠”是“又”,“施事的情态”是“高兴地”,“动态”是“了”,“受事元”是“一杯”,动词“喝”的属性“施事元、重叠、施事的情态、动态、受事元”都没有出现在句法结构中。例(3)可以分解成“每年喝、和竞争对手喝、喝一次、喝酒”,这些组合结构分别是在说动词“喝”的“频率”是“每年”,“共事元”是“和竞争对手”,“动量”是“一次”,“受事元”是“酒”,动词“喝”的属性“频率、共事元、动量、受事元”都没有出现在句法结构中。

综上,我们从上述3例语料中抽取得到了动词“喝”的“施事元、受事元、重叠、施事的情态、动态、频率、共事元、动量”等8个属性。

三、语料及动词“喝”的属性义知识本体

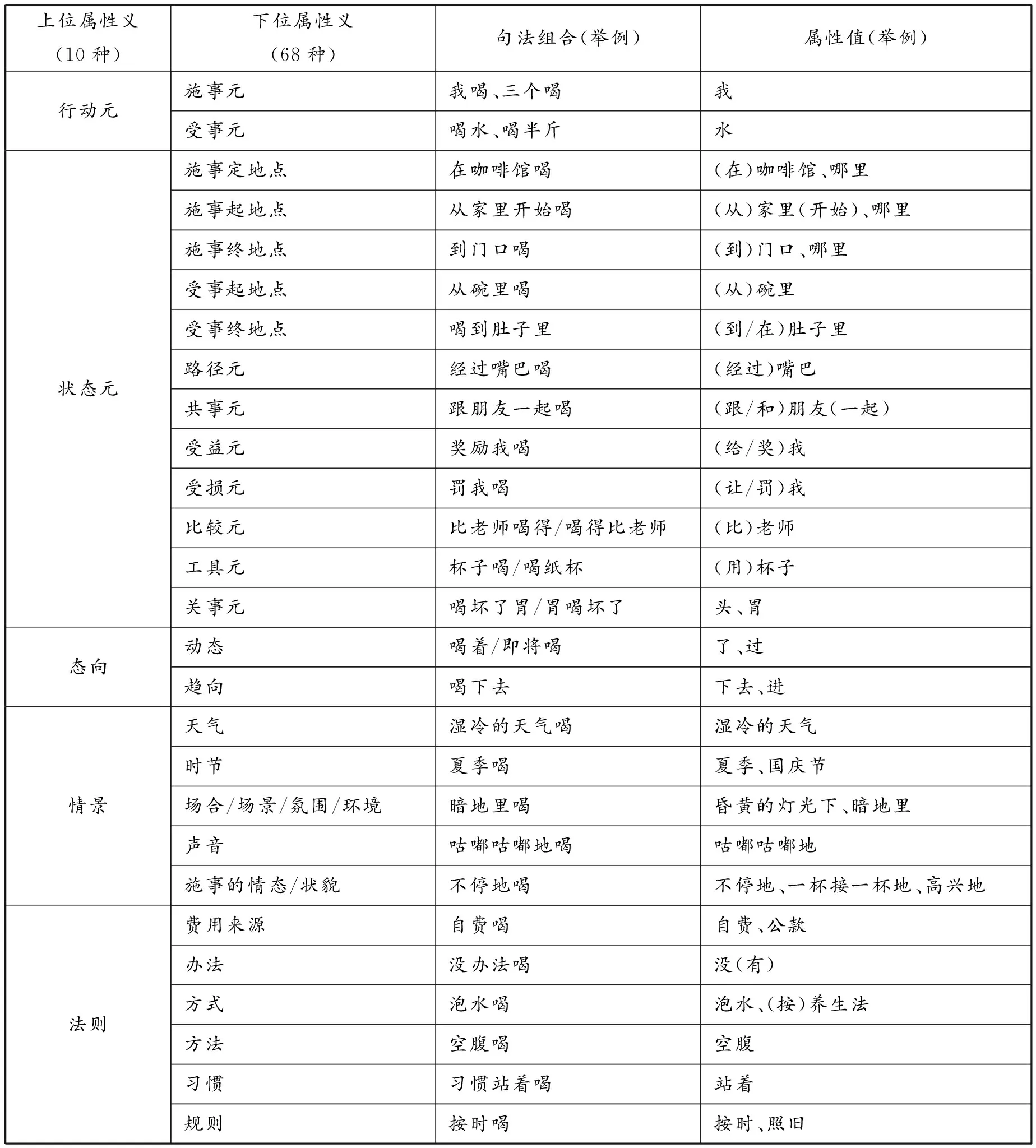

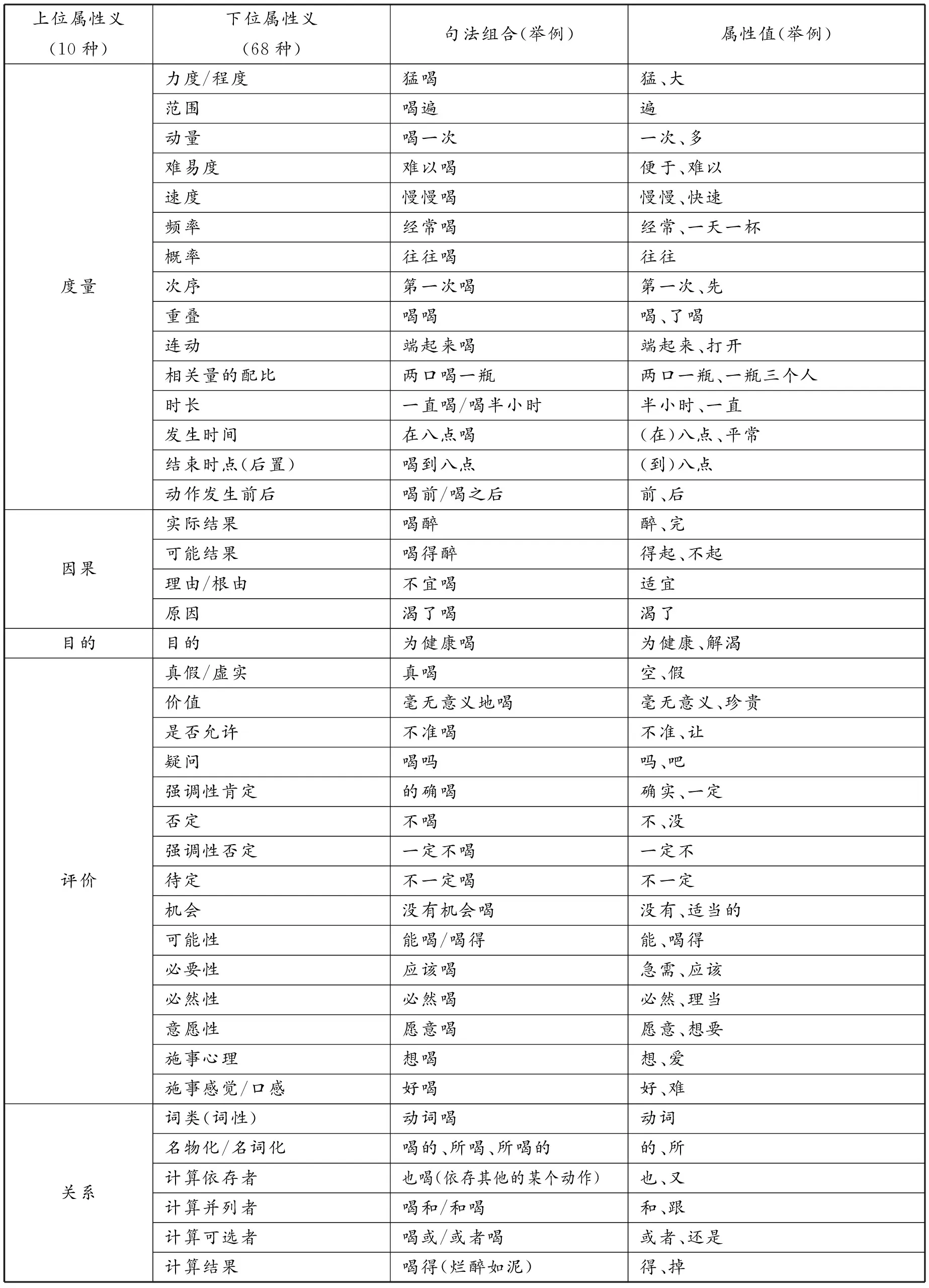

经检索北京大学CCL现代汉语语料库,本文得到包含检索词“喝”的相关语料42 083条。基于CCMO和SSWM理论,用经验主义和词汇主义的操作方法,考察了全部语料,抽取得到了动词“喝”的全部属性义,并构建了属性义知识本体(见表1)。

表1 动词“喝”的属性义知识本体

续上表

上位属性义(10种)下位属性义(68种)句法组合(举例)属性值(举例)度量力度/程度猛喝猛、大范围喝遍遍动量喝一次一次、多难易度难以喝便于、难以速度慢慢喝慢慢、快速频率经常喝经常、一天一杯概率往往喝往往次序第一次喝第一次、先重叠喝喝喝、了喝连动端起来喝端起来、打开相关量的配比两口喝一瓶两口一瓶、一瓶三个人时长一直喝/喝半小时半小时、一直发生时间在八点喝(在)八点、平常结束时点(后置)喝到八点(到)八点动作发生前后喝前/喝之后前、后因果实际结果喝醉醉、完可能结果喝得醉得起、不起理由/根由不宜喝适宜原因渴了喝渴了目的目的为健康喝为健康、解渴评价真假/虚实真喝空、假价值毫无意义地喝毫无意义、珍贵是否允许不准喝不准、让疑问喝吗吗、吧强调性肯定的确喝确实、一定否定不喝不、没强调性否定一定不喝一定不待定不一定喝不一定机会没有机会喝没有、适当的可能性能喝/喝得能、喝得必要性应该喝急需、应该必然性必然喝必然、理当意愿性愿意喝愿意、想要施事心理想喝想、爱施事感觉/口感好喝好、难关系词类(词性)动词喝动词名物化/名词化喝的、所喝、所喝的的、所计算依存者也喝(依存其他的某个动作)也、又计算并列者喝和/和喝和、跟计算可选者喝或/或者喝或者、还是计算结果喝得(烂醉如泥)得、掉

表1说明,从语料中的词间语义关系分析得出的68种下位概念的属性义可以进一步抽象概括为10种上位概念的属性义,它们是认知动词“喝”的初始视角。这10种上位属性义的含义分别是:“行动元”属性义是指从句子中与动词相关的施事和受事等主要语义成分出发的认知视角。“状态元”属性义是指从句子中与动词相关的非施事、非受事等次要语义成分出发的认知视角。“态向”属性义是指从动词的动态和趋向等语义成分出发的认知视角。“情景”属性义是指从动作发生的自然和社会环境以及参与者的情貌等语义成分出发的认知视角。“法则”属性义是指从动作发生的方式、方法、规则和要求等语义成分出发的认知视角。“度量”属性义是指从动作本身及其相关联的可以计算和度量的语义成分出发的认知视角。“因果”属性义是指从动作发生的原因和结果等语义成分出发的认知视角。“目的”属性义是指从动作发生的目的、目标等语义成分出发的认知视角。“评价”属性义是指从有关动作本身及其相关联的主观评价性质的语义成分出发的认知视角。“关系”属性义是指从动词的词类归属和其他由虚词体现的句法语义运算关系出发的认知视角。

此外需要指出的是,动词“喝”的属性义知识本体和其论元结构体系有相同的地方,但是在构建的细化程度上,前者比后者更细致,因为我们构建的属性义知识本体在描写的颗粒度上更精细,这是笔者坚持了邻现组合的描写原则和基于具体用法来抽取词义知识的基本理念的结果。例如,在动词“喝”的属性义知识本体中,我们将与动作“喝”发生有关的时间细化为“时长”属性、“发生时间”属性、“结束时点(后置)”属性、“动作发生前后”属性,而动词“喝”的论元体系中与动作“喝”发生有关的时间,只有“时间”这一个语义角色。

词义球结构理论模型及动词的属性义知识本体在句法解释上具有特殊的优势,能够发现更多的符合语言运用实际的语义角色。例如,“一天喝一杯”,按照论元结构理论的分析模式,以动词“喝”为中心,能受其支配的“一天”和“一杯”的语义角色分别是“时间”和“受事”,但是,在实际的语言理解过程中,“一天喝一杯”涉及到的语义角色不仅包含动作“喝”发生时所伴随的“时间”和“受事”,更重要的语义角色是蕴含了动作“喝”发生时所伴随的频率,即单位时间内动作发生的次数。论元结构理论是无法发现“频率”这个语义角色的。论元结构分析只是显性线性地认为,“一天”表示的是动作的时间量,“一杯”表示的是受事的数量,而词义球结构分析和动词的属性义知识本体描写则认为,“一天喝一杯(水)”不仅在句法语义层面显性线性地呈现了动作的时间量、动作本身、动作的受事、受事数量等语义信息,而在认知语义层面隐性立体地呈现了动作的频率这一语义信息。总之,论元结构理论分析模式尽管有其优点,但是也会遗漏忽视那些处于不同平面、不同维度但实际上互相关联的语义角色(语义信息)之间的联系,无法细粒度地准确解释这种句法结构蕴涵的深层认知语义信息。如果按照CCMO和SSWM的分析模式,以动作(动词)“喝”为认知对象,我们从“喝”的属性出发,去寻找和“属性”相匹配的属性值,那么“频率”就可以成为动作“喝”的一个属性,而“一天一杯”就是“频率”的一个属性值。[喝(对象)+频率(属性)+一天一杯(属性值)]是动作(动词)“喝”的众多最小认知结构中的一个。总之,词义球结构模型以及属性义知识本体是以立体球结构的形式把认知结构投射在句法结构中,这种球结构不会忽视处于不同平面、不同维度但实际上互相关联的的属性值义之间的联系。可以这样说,词义球结构及其属性义知识本体是包括论元结构的,而且比论元结构对动词的句法个性和句法信息描写更加精细,具备更强大的解释力。

四、结语

围绕认知组合性词义观(CCMO)和词义球结构(SSWM)理论的相关课题,以“词汇语义学与知识本体”为基本研究方向,大规模地集中描写构建词的属性义知识本体,建设较大规模的语义知识资源,目前已经完成了水果类名词、面食类名词、笔类文具名词等属性义知识本体的构建与描写工作。本文构建动词“喝”的属性义知识本体,也是基于CCMO和SSWM的一个实践性的成果,是动词的属性义知识本体构建的前期尝试,具有示范意义。研究方法上,本研究基于动词“喝”的实际用法,不采用自编语例的传统方法,而是基于大规模的语料库,从词的实际用法出发,根据语言使用的原始面貌,分析词的具体使用环境,以期得到符合语言运用实际的结果。基本结论上,本研究基于动词“喝”的实际用法,分析、统计、归纳得到68种下位概念的属性义,进一步佐证了邱庆山提出的“属性义(相对)有限而属性值义无限”的认知词义学观点[12]。同时,动词“喝”的属性义知识本体呈现了动词在组合使用时的语义关联机制,也证明了词义球结构理论模型及动词的属性义知识本体具有更强的句法解释力,能够发现更多的更符合语言运用实际的语义角色。

[1]Gruber. Studies in lexical relations[D]. Cambridge, MA: M.I.T., 1965.

[2]Bach E W, Harms R T, Fillmore C , et al. Universals in linguistic theory [M]. Holt, Rinehart and Winston, 1968.

[3]顾阳.论元结构理论介绍[J].国外语言学,1994(1):1-11.

[4]袁毓林.基于生成词库论和论元结构理论的语义知识本体研究[J].中文信息学报,2013(6):23-30.

[5]Pustejovsky. The Generative Lexicon[M] . Cambridge, MA: the MIT Press, 1995.

[6]于水源,杜利民.GL理论与汉语词意网络[J].黑龙江大学自然科学学报,2002(4):36-42.

[7]张秀松,张爱玲. 生成词库论简介[J].当代语言学,2009(3): 267-271.

[8]宋作艳.生成词库理论的最新进展[J].语言学论丛,2011(44):202-221.

[9]袁毓林.汉语名词物性结构的描写体系和运用案例[J].当代语言学,2014(1):31-48.

[10]洪嘉馡,黄居仁.以汉字知识本体为出发的汉字教学系统[A]//武汉大学计算机学院,语言与信息研究中心. 第十三届汉语词汇语义学研讨会论文集,2012.

[11]邱庆山.基于CCMO的现代汉语介词词义结构描写[J].计算机工程与应用,2014(6):19-24.

[12]邱庆山.汉语词义的接受模式初探[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2012(6):124-127.

[责任编辑韦志巧]

DescriptionandConstructionofAttribute-MeaningOntologyoftheVerb“Drink”

QIUQingshan,SONGCi

(SchoolofChineseLanguageandLiterature,HubeiUniversity,Wuhan,Hubei430062,China)

Attribute is the angle for human beings to cognize things. The attribute meanings of words which can associate meanings in the cognitive process of acquiring semantics play the role of bridge when semantic structures extend and generate into syntactic structures. According to the original appearance of the verb “drink” in the corpus, with the help of the theories of Spherical Structure of Word Meaning (SSWM) and Cognition-combinatory Meaning Outlook (CCMO), this paper analyzes the specific usages of the verb “drink” and tries to get its attribute-meaning ontology. And the paper aims to explain that the attribute meanings of words are relatively limited but the attribute-value meanings of words are unlimited. The attribute-meaning ontology of the verb will be presented in the semantic association mechanism while words are combined to use. Not only can it explain the dynamic combination meanings of the verb in syntactic structure,but also can set an example for constructing a wider range of attribute-meaning ontology of verbs, which is oriented to natural language processing and is able to provide foundational semantic knowledge resources for the computational analysis of syntactic structures and text semantic.

drink; attribute meaning; ontology; Spherical Structure of Word Meaning (SSWM); Cognition-combinatory Meaning Outlook (CCMO)

H03

A

1672-9021(2017)04-0045-06

邱庆山(1974-),男,湖北枣阳人,湖北大学文学院副教授,博士,主要研究方向:词汇语义学,词汇语法理论。

2012年国家社科基金青年项目(12CYY057);2013年教育部人文社科研究青年项目(13YJC740066);2015年国家社科基金重大项目(15ZDB098)。

2017-06-20