斯卡帕的草图与过程:骑马人雕塑空间的6版方案

2017-09-29张婷ZHANGTing

张婷/ZHANG Ting

斯卡帕的草图与过程:骑马人雕塑空间的6版方案

张婷/ZHANG Ting

国家自然科学基金资助项目(批准号:51378353)

1 草图、文本与方法

建筑师设计的过程往往是隐匿的,难以从最终的结果中获得。而这部分的信息对于学习建筑的人来说,又恰恰是相当关键的,从中可以直截了当地学习建筑师的思考和操作,还可以获得建筑师的价值和方法。

建筑设计的过程通常以草图、模型的方式记录下来。对于计算机制图还未普及时代的建筑师来说,草图是主要的设计工具。但是仅仅靠草图还无法立体地逼近设计的过程,需要辅助以文本、图像、现场体验和观察。其中,文本又主要包括建筑师的自述文本、历史背景文本、他人解读与研究的文本等多个种类。

从再现设计的思维活动的角度讲,“草图”和“建筑师自述文本”是关键媒介,它们提供了最直接的内部线索; “历史背景的文本”则提供了外部线索,帮助我们理解设计隐含的前提,比如一些技术性、社会性的因素。

1.1 排序的方法

草图并非独立图纸的集合,而是在内部相互关联。很多关键的信息就在关联中浮现。因此草图首先需要准确的排序才能变成研究的工具。排序的方法总结起来有4点:

(1)寻找锚固点。个别标注时间的草图和历史文献中的描述提供确切的时间坐标。

(2)寻找整体平面和总图。每个阶段的设计常伴有完整的平面和总图出现。整体平面往往是重要的切片草图,可以将不同的局部锁定在同一个阶段。

(3)对比完成图纸。和建成结果作比对,很容易分辨出最后阶段的设计草图,可以根据接近程度判断最后阶段草图的顺序。

(4) 找到一些特殊的参照点。例如: 标高的变化、结构的变化等。

当整体结构被确定以后,我们可以慢慢在不同局部草图之间建立关联。同一阶段内部常常有多个并列推敲的局部。借助印象笔记等软件,可以将来自草图本身和各种文本的零散线索不断消化吸收。草图的顺序和图面粗糙还是精美没有必然联系。有些看似粗糙的草图却可能是较晚的草图[1]。

1.2 辅助阅读的方法

在判定草图顺序之后,我们就可以解读设计的推演逻辑了。这时候我们还需要一些方法帮助我们挖掘草图中隐藏的思维信息。辅助阅读的方法主要有三种:

(1)描图叠合法:将草图整合至同一比例,在AutoCAD中描图,可以全面地发现设计的变化。

(2)异样点法:例如不同寻常的形式、尺寸等。

(3)假想方案法:通过设立假想方案,通过比较推测原设计的意图。

1 古堡在维罗纳城的位置,红色块标注(绘制:张婷;底图来源:Google Earth)

2 骑马人雕塑空间的位置,红色圆圈标注(绘制:张婷;底图来源:Google Earth)

3 阿韦那(Avena)时期的博物馆外观及庭院(图片来源:参考文献[3])

4 平面与流线,阿韦那时期(左),斯卡帕改造后(右)(图片来源:参考文献[4])

5 远望骑马人雕塑空间(摄影:张婷)

6 最早的草图,比例不详(图片来源:参考文献[5])

2 斯卡帕的草图

意大利建筑师卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa,1906-1978)是一个依赖草图推敲设计的建筑师。他训练自己左右手都能写字、画图。这样就可以在必要的时候左右开弓,同时以图像和文字两种方式记录思维的火花。他会根据需要使用不同的草图类型。厚纸板(tavoletta)上的草图通常作为对方案整体关系的控制;卡纸(cartoncini)是将某些重要的局部空间放大,这些局部空间渐渐成为推敲的主体,并慢慢地改变厚纸板上的整体构想;轻而透明的薄纸(fogli sottili leggeri e trasparenti,类似现在用的草图纸)则可以快速地发展或否定一个想法,或者对形式主题的初步思考:薄纸允许快速的思考,并借助一些颜色铅笔突出思考的重点[2]46。

关于草图的类型,斯卡帕这样理解:“平面帮助你理解你要做的事情,剖面和透视也是一样。透视暗示着剖面,利用透视和剖面,就能很容易地设计一个向上的楼梯。如果需要做细部设计,我常常用透视来推敲内部构造。”[2]109

斯卡帕某些项目的草图得到了很好的保存。例如古堡博物馆改造项目(Museo di Castelvecchio,以下简称古堡项目),约有900张草图保存下来。经过学者们的整理,收录在《卡洛·斯卡帕古堡项目设计草图集》中。其中详细标注了每张图纸的信息,包括比例,纸张类型、大小,并且识别了图像中的文字。

本文将借助草图和文本,以古堡项目的设计过程作为研究对象,还原围绕着骑马人雕塑的片段,并追踪由此浮现出来的设计方法。

3 项目背景

古堡是一座建筑群,位于维罗纳古城的西南端,位于阿迪杰河(Adige)的一个转弯处。和斗兽场、香草市场(Piazza Erbe)一样,古堡是维罗纳古城的地标之一(图1、2)。建筑群以12世纪城墙为界。西翼是14世纪由斯卡拉家族(Della Scala)建造的宫殿(Reggia)和马斯提奥塔楼(Mastio)。东翼的L型建筑是19世纪法国人加建的兵营。兵营于1920年代由当时的馆长阿韦那(Avena)改造为复古哥特风格的建筑(图3)。1950年代,第二任馆长决定委托斯卡帕,将其改造成一座现代意义上的博物馆(图4)。

古堡改造共分为三期。一期(1957-1958)发掘了城门遗址,并对古堡西翼宫殿进行修复性改造。二期(1959-1964)主要集中在东翼的建筑和庭院,是斯卡帕设计的重点,也是本文研究的对象。三期(1973-1974)针对的是东翼的几个遗留的空间。

骑马人雕塑空间位于古堡东西两翼的交通衔接处,是尽端开间拆除后重新织补出来的一个通高空间,与12世纪的城墙相邻(图5)。它虽然是个局部,但却可以由此牵扯出整个二期的设计思路,因此有着特别的研究价值。

4 最初的切入点

二期的设计草图中,最早可以追溯到的是一张总平面图(图6)。建筑师曾在课堂上提到过他最初的概念,是从体验切入的:“我尽量要消除立面那种令人沮丧的、又无法改变的对称性。”[2]204当博物馆的入口从中央开间移至一侧,立面秩序对人的束缚消解了。原来的入口处理成一个卧在草坪中的凉廊。

这个操作同时有对内部空间的考虑。利用建筑的转折进行功能分区。北侧为展厅,东侧为图书馆、办公区。展厅串联的空间品质,也因为完整的线性流线得以呈现。

5 五版骑马人雕塑空间方案

骑马人雕塑对于维罗纳的历史有着非凡的意义,建筑师在初期就考虑如何放置这座雕塑。在一堂课上,斯卡帕和学生们讲道:

“……骑马人雕塑,我希望像一个城市象征一样去放置它,这花了我们很多精力……我不得不做一个小研究,关于放置维罗纳的象征,所谓的斯卡拉家族的坎格兰德二世雕塑(Cangrande della Scala)……我们一开始把他放在这,浪费了很大一块地方。考虑流线的问题以后,它被移走了……”[2]203

这里谈到的就是第一版方案。

5.1 方案一

建筑师用了常规的方法,把雕塑放在博物馆新入口,制造了一个强烈的图像。开间被掏空,成为一个有屋顶遮蔽的通高空间(图7、8)。这个方案很快就被放弃了。除了建筑师提到的浪费面积的代价外,还需特意在二层设置了观赏雕塑的平台和动线。此外,拆除的动作传递出一个不准确的历史信息——北侧和东侧建筑在历史上曾经分离——而事实并非如此。

5.2 方案二

建筑师开始从整体流线的角度重新思考雕塑的位置。实际上,流线的思考从项目一期的时候就开始了,建筑师借助莫比奥城门遗址(Porta del Morbio)的发掘,疏通了底层交通;二期初期,建筑师重新确定了出入口的位置——这样就避免了先前流线中回头路的问题,同时使得画廊一层的空间变得完整。方案二通过一系列平面、透视、剖面的推敲,深化了画廊一侧的流线和体验。重点的操作包括出入口楼梯的加建、确定隔墙洞口,以及新的骑马人雕塑空间(图9-13)。

雕塑被放在画廊西端、靠近中世纪城墙的开间里。楼板被部分拆除,形成一个受屋顶庇护的、通高的室外空间。这个方案将几个关系相互咬合起来:首先,这个操作可以看作是对整体流线概念的深化。雕塑所在的地方恰好是东西两翼转换的节点。它为整个展陈流线提供了两次休憩的节奏,有效解决了冗长室内流线的问题。其次,这个位置恰好是场地历史层次最多、元素最丰富的地方——12世纪的城墙和城门,19世纪的兵营建筑,与路、河、桥相邻——是展示雕塑的天然幕布;反过来看,人们在欣赏雕塑的同时,也更深刻地认知了历史的信息。第三,雕塑空间所在的地方,有着丰富的标高资源。除了双层的画廊流线,还有另一条城垛步道的流线,位于9.07m的标高上。这些都为观赏雕塑提供了充足的条件,有机会从各个角度塑造人和雕塑的关系,不需要像方案一那样刻意营造(图14)。

7 入口开间平面草图,1:100,方案一(图片来源:参考文献[5])

8 入口透视图,模型与照片的拼贴,方案一(图片来源:参考文献[3])

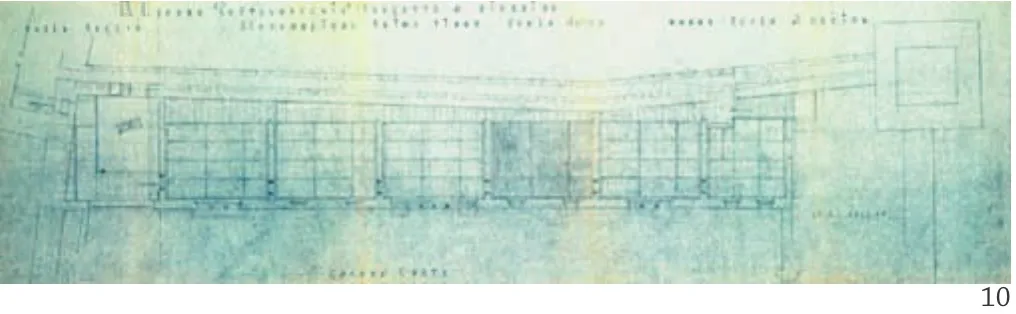

9 画廊首层平面草图,1:100,方案二(图片来源:参考文献[5])

10 画廊二层平面草图,1:100,方案二(图片来源:参考文献[5])

11 二层平面叠合图,方案二平面(黑)与原状平面(红)(绘制:张婷;底图来源:参考文献[5])

12 博物馆流线示意:阿韦那时期流线(上);方案2流线(下)(绘制:张婷)

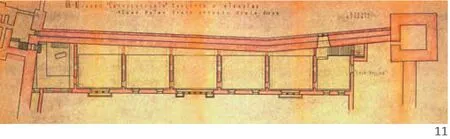

13 庭院透视草图,方案二(图片来源:参考文献[5])

14 骑马人雕塑空间剖面草图及标高,方案二(绘制:张婷;底图来源:参考文献[5])

方案二通过动线和节点的塑造,将东西翼的建筑整合为一体,确立了整个博物馆的格局。在后面的方案中,各个局部空间以相对独立的线索推敲。骑马人雕塑空间是其中的一条。方案二的剖面草图已经提示出新方向(图14):廊桥、城垛步道上放入了小人,并模拟了光线,同时在更高、更靠近立面的位置上画了另外一个雕塑的轮廓。建筑师似乎希望雕塑被照亮,并且被微微仰视,而非俯视。

5.3 方案三

方案三主要借助1:100的平面推敲。平台轮廓有反复涂抹的痕迹,可以辨认出两个方案:三角型取代了L型(图15)。

塔楼和画廊之间的交通似乎是最先被考虑的。建筑师根据空间概念,调整了穿过城墙的交通,将平台移动到了城墙东侧。因此,人从塔楼出来后直接一次性地穿过城墙,来到骑马人雕塑空间西北角的平台。再从这里前往城垛步道,或者画廊,从而大大延长了人们在骑马人雕塑空间活动的时间,提升了这个空间的重要性(图16)。

其次,廊桥和雕塑的平面位置调换了:雕塑可以受到阳光的照耀。人在望向雕塑的同时,庭院景观以背景形式出现,三者关系得到改善。同时雕塑的高度也被提高;廊桥的形式从正交的L型,改为了三角形。廊桥的方向不再顺应原尽端开间既有的近乎正交的秩序,成为一个变异的元素,让人和雕塑建立了一对一的联系。如果说方案一中的雕塑还是一个“展品”,那么方案三中的雕塑已经被拟人化了;此外,斜向廊桥也使结构得到简化,可以借助两侧的墙体直接架梁,不需要使用额外的吊杆或者柱子(方案二使用了吊杆)。

5.4 方案四

方案四发生在整体方案全面深化的阶段,材料和构造问题都已经纳入考虑。画廊部分已经开始施工。

15 二层平面草图局部,1:100,方案三(图片来源:参考文献[5])

16 方案演变图示,蓝线表示流线,圆点为平台:a 方案二;b 方案三早期L平台方案;c 方案三后期三角平台方案(绘制:张婷)

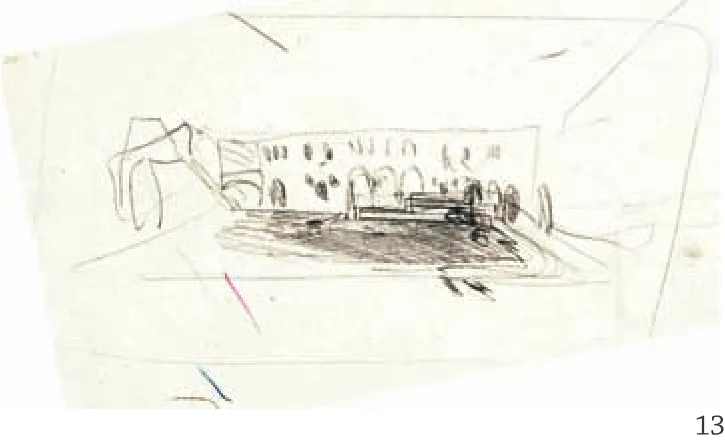

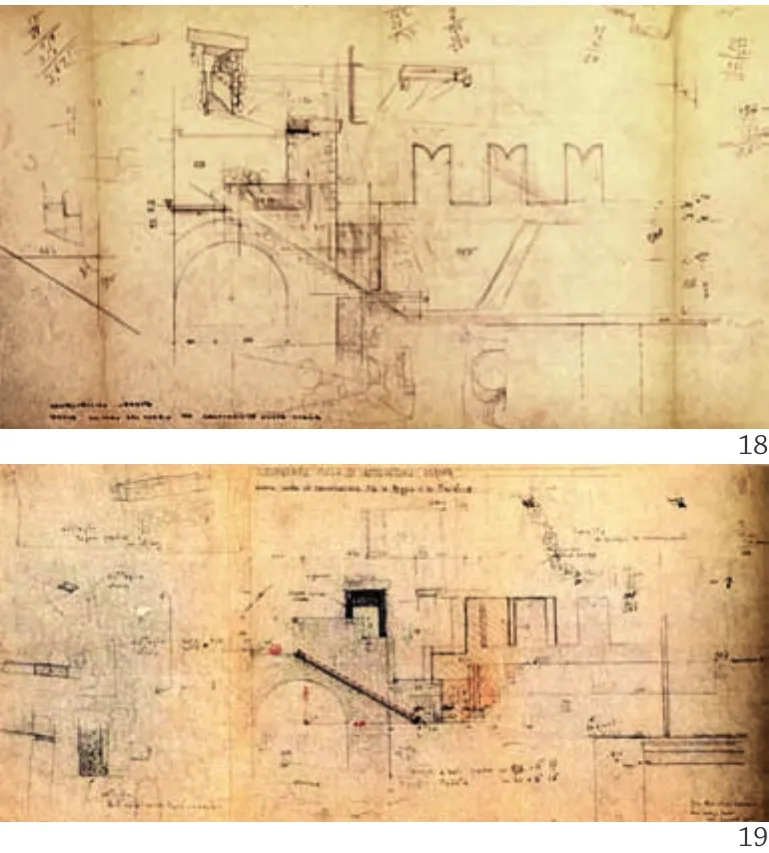

通过叠加可以清晰地看到,北侧的序列对楼梯和平台都进行了调整(图17)。平台的位置从楼梯的中间移动到了结束端,下楼的体验变得一气呵成。一气呵成的体验又通过剖面、透视得到深化(图18、19)。建筑师在门洞两侧安置了护墙板。过梁发展为一个倒U型的钢筋混凝土梁。护墙板和过梁制造了包裹身体的、屏蔽视线的、相对昏暗的体验,作为铺垫的序列,衬托出骑马人雕塑空间的明亮与高敞(图20)。

三角形的廊桥调整为线性,人和雕塑一对一的关系被强化。行进中的三个踏步,让视角微微变化,借此一直抓住人的注意力。城垛步道单辟一部陡峭的楼梯,提示人们这里不是一条主要流线。

南侧序列发生较大的变化,这和一个场地条件的改变相关。施工过程中,工人意外发现了12世纪的壕沟遗址(图21),在历史上发挥着水道和泄洪的功能,馆长成功说服政府追加拨款,并于1962年开始挖掘,这导致了19世纪拿破仑大楼梯的拆除,12世纪的城墙被显露出来。这促使建筑师重新塑造界面:拿破仑大楼梯被保留了一段残垣,并与方形的观景平台结合(图22、23)。

接下来,建筑师画了很多版方案,推敲雕塑底座和南侧平台的形态,似乎一直没有寻找到满意的状态。

5.5 方案五 、方案六

方案五的草图退回到非常潦草的状态,建筑师松动了先前确定的关系,雕塑在空间中的地位被加强(图24): 不再保留楼梯的残垣,南侧的平台回缩;同时雕塑底座选择更加强有力的悬挑方式,并且和土建结构相互锚固。在后续的透视草图中,建筑师检验并细化了这个悬挑的形式。几何形式的悬臂将骑马人置于一个险要的位置,非常具有力量感(图25)。

在后面的平面草图中(图26),南侧的平台继续萎缩。平台和雕塑的关系从“并列”发展为“从属”的关系。方案六中底座与平台都获得了简洁的、正交的平面形式(图27、28)。至此,空间基本确定,并作为后续物质层面(形态、构造、材料等)深化的依据。

17 二层局部平面叠加图,1:50,方案三(白)与方案四(彩)(图片来源:参考文献[5])

18.19 剖面草图,1:50,方案四

20 包裹身体的楼梯空间(摄影:张婷)

21 壕沟遗址位置示意(绘制:张婷;底图来源:参考文献[4])

22 过程草模,方案四(图片来源:参考文献[3])

23 立面草图,1:100,方案四(图片来源:参考文献[5])

24 平面叠加图,1:50,方案四(白)与方案五(彩)(绘制:张婷;底图来源:参考文献[5])

25 透视草图,1:50,方案五

26 平面草图,1:50,方案五

27 平面草图,方案六(25-27 图片来源:参考文献[5])

28 草模,方案六(图片来源:参考文献[3])

6 启示

借助草图,我们追溯了骑马人空间的发展过程。使用纵观这6版方案,可以得到一些方法和价值层面的启发:

(1)建筑师是从整体出发,并在局部和整体间不断相互参照深化的。例如,大的流线概念提示着入口、骑马人空间的位置,同时这些空间的处理,又在更细的层面上重新定义着流线。

(2)这些方案之间存在着并列且递进的关系,要通过“凑”和“松动”的方式使关系不断咬合起来,使好的价值得以不断传递、优化。从方案一到方案二的过程,提示我们在没有处理更大层级的关系(比如流线)以前,局部空间的营造可能是无力的。但方案一中对于雕塑的体验延续到方案二中,并且和场地契合起来;从方案二到方案三,局部空间要素是相似的,元素间的关系是不同的。通过“凑”,使得局部和整体形成双赢的局面。从方案三到方案四经历了类似的深化过程。从方案四到方案六,南侧序列的推敲出现了困境,此时建筑师采取的方法是后退一步,将既有的关系松动,依据概念重新对要素进行定位,从而使方案前进。

(3)草图的使用方式与方案的发展相关。早期的概念总图切入,局部空间从1:100的平面过渡到1:50。在过程中,草图不断经历“潦草-精细”的过程。其中潦草的平面往往对应着设计中比较关键的“松动-咬合”的过程。通过“潦草”的方式,建筑师借助草图试错空间,关系得到优化,形态变得凝练。

(4)设计过程折射着建筑师的价值取向。可以发现斯卡帕不是从细部开始做设计的,而是从问题出发,逐渐细化。在整个设计的过程中,他不会在方案阶段提早物质化一个局部形式或者细部。而且斯卡帕几乎不会直接借用已知的物质图像。在推敲的过程中,他会使用相对原始的形式作为探讨关系的工具,避免受到“美的形式”的束缚。只要很好地解决了问题,即使形式不美观也予以保留。因此,设计的过程始终有着自律、清晰、理性的一面。建筑师因此获得了自由,也创造出给人带来自由体验的空间。□

[1] 张婷.卡洛·斯卡帕设计方法研究: 基于三个设计过程的解读[D]. 北京:清华大学建筑学院, 2015.

[2] Franca Semi. A lezione con Carlo Scarpa. Cicero Editore, 2010.

[3] Magagnato L. Carlo Scarpa a Castelvecchio. Milano:Edizioni di Comunità, 1982.

[4] Murphy R. Carlo Scarpa and the Castelvcchio.London: Butterworth Architecture, 1990.

[5] Alba Di Lieto, I disegni di Carlo Scarpa per Castelvecchio, Venezia : Marsilio Editori, 2006.

[6] Francesco dal Co, Mazzariol G. Carlo Scarpa: The

Complete Works. London: Electa/The Architectural Press, 1984.

[7] Carlo Scarpa: I'archivio digitale[OL], http://www.archiviocarloscarpa.it/

[8] Fototeca Carlo Scarpa[OL], http://mediateca.palladiomuseum.org/scarpa/

Sketches and Process of Carlo Scarpa: Six Iterations of the Cangrande Space

草图和文本是过程性案例阅读的核心媒介。通过对草图进行排序和加工,我们得以阅读草图中隐藏的设计信息。文章以建筑师卡洛·斯卡帕的草图为例,追踪了古堡博物馆改造项目中骑马人雕塑空间的设计过程,并从中得到设计方法层面的启示。

Sketches and texts are key materials for case study by process. After some work of arranging and processing, we could uncover the information hidden from the sketches.The article focuses on the sketches of Cangrande Space in Castelvecchio museum designed by Carlo Scarpa. Six iterations could be traced. Then design methods and lessons could be concluded from it.

草图,设计过程,卡洛·斯卡帕,古堡博物馆,设计方法,案例研究

sketch, design process, Carlo Scarpa, Castelvecchio Museum, design method, case study

同济大学建筑与城市规划学院

2017-08-18