网络舆论与政府回应路径转型

——以魏则西事件为例

2017-09-29张润峰

张润峰

(中共上海市委党校,上海 200233)

网络舆论与政府回应路径转型

——以魏则西事件为例

张润峰

(中共上海市委党校,上海 200233)

目前,我国正处于社会转型关键期,社会矛盾频频发生,同时随着网络技术渗透到我们生活的方方面面,尤其是微博、微信时代的到来,传统舆论转向网络舆论,这深度影响民众对政府的信任程度,严重考验政府的执政能力。以魏则西事件为例,探讨政府在处理该事件过程中有效的具体措施,譬如:引导传统主流媒体、赢得舆论话语权;联合办公、回应及时有效;信息公开、准确发布;转变治理理念、坦承责任缺失等等,为今后类似事件提供借鉴。同时,对新时期政府回应路径转型提供了如下经验:政府部门应该在建立网络舆论预警及掌控机制、建立信息流动对称发布机制、树立官员良好形象、完善监管机制等方面适应网络时代发展,提高政府回应效率。

社会矛盾;网络舆论;政府回应;路径转型

我国正处于转型关键期,社会矛盾出现在生活的各个方面,尤其经济、文化、政治等方面的矛盾不断增加,严重影响着公民与社会、公民与政府之间的关系。同时,伴随着互联网的快速发展,社会矛盾往往通过互联网形成网络舆论,给政府造成一定的压力。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第39次中国互联网络发展状况统计报告》指出:“截至2016年12月,我国网民规模达7.31亿,普及率达到53.2%,超过全球平均水平3.1个百分点,超过亚洲平均水平7.6个百分点。”[1]在高网络普及率的前提下,以微信和微博为代表的双微交流模式的出现,拓宽了传播路径,加快了传播速度。公民在通过网络平台尤其是手机社交平台进行自由关注、交流过程中,一旦有敏感议题产生,鉴于“铺垫效果”的作用,舆论议题就极可能被引爆,形成巨大的网络舆论波。同时“对网络,基层党组织进不去,思想政治工作进不去,公安、武警等强制工作进不去”[2]。因此,网络舆论一旦形成,政府回应与处理路径则直接决定舆论走向,回应与处理舆论路径得当,则可以使网络舆论产生正外部效应,增加民众对政府的信任程度,提升政府形象,强化社会与政权稳定;反之,网络舆论则产生严峻的负面效应,进而强大的负面舆论波将冲击政府信任度以及政府形象度。

在网络舆论产生之前,社会舆论主要就是传统媒体舆论,但舆论与媒体并非等同,在媒体产生之前的社会舆论主要是人与人之间直接性的沟通交流,传统媒体舆论同网络舆论一样都是社会生产力发展到一定程度的结果,正如有的学者所言:“在没有网络之前,中国的舆情是比较简单的,它基本上等同于舆论,而舆论又和媒体画等号,所以,在一定意义上,媒体就成了民意的代言人。”[3]不论是传统媒体舆论,还是网络舆论,都是社会舆论的重要组成部分,改变的只是舆论的载体与途径,因此,传统媒体舆论与网络舆论都具有舆论的一般性特征。但是与传统媒体舆论相比而言,网络舆论借助网络的平台进行事件参与,具有瞬间爆发、传播无边界、爆发时间集中、影响范围广、非理性等特点。因此,政府回应从传统模式转型适应网络舆论、避免网络舆论的负效应发生,已经成为国家安全、政权稳定的重要课题。

一、传统媒体舆论向网络舆论的转型

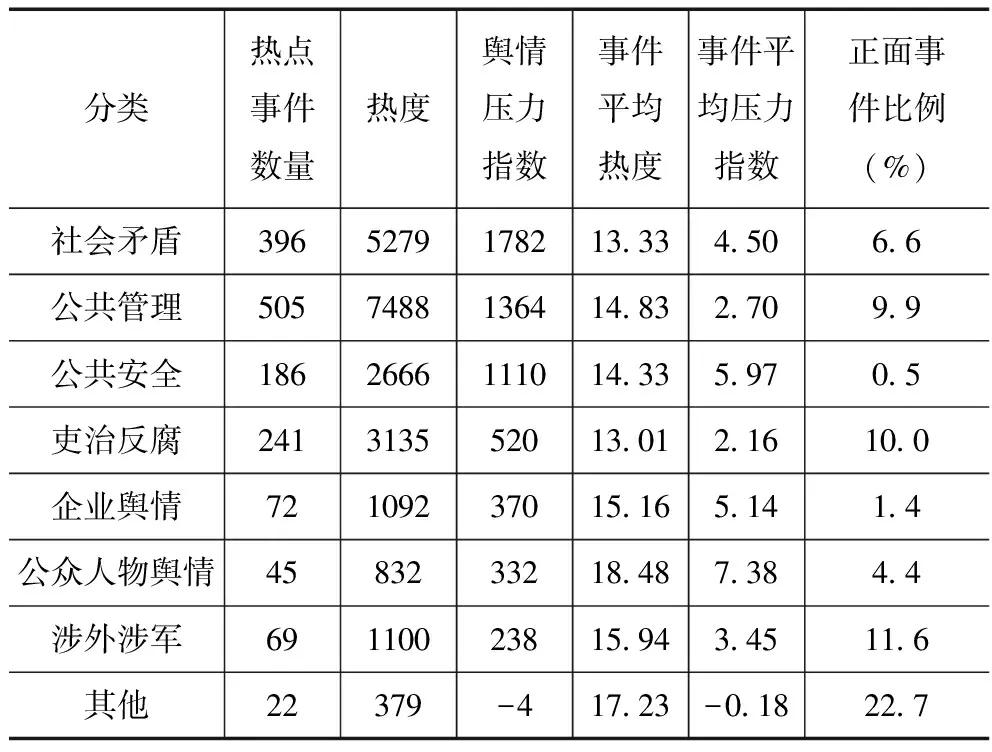

近些年,政府与民众之间的信任程度的确产生一定程度的危机,主要表现为社会群体性事件的频发。《领导决策信息》发文指出:“1999年发生社会群体性事件仅为0.87万起,到2005年上升为8.7万起,2006年超过9万起并一直保持上升势头。”[4]从2008年开始,官方不再公布群体性事件的数据,据清华大学教授孙立平推算,2010年的群体性事件至少有18万起。从2007年厦门“PX事件”,2008年抵制家乐福事件、“丽江水污染事件”,2009年杭州飙车事件、邓玉娇事件,2010年“我爸是李刚”事件,2011年大连“PX事件”到2012年毒胶囊事件、浙江宁波镇海“PX事件”,互联网网民的这种线上呼吁线下行动的虚实结合的网络群体性行为突发严重,伴随着互联网的快速发展,尤其是“2010微博元年”以来,传统媒体舆论时代逐渐转型为网上集群行为的网络舆论时代。随着舆论战场的转移,政府回应及处理模式尚未实现有效转型,这一结论源于对上述典型群体性事件带来舆论负效应的判断。余红等人针对2007年至2012年网络热点事件研究发现:“140件网络热点事件中含不信任事件有81件占67.5%,其中对政府层面不信任的高达59件占72.8%。”[5]2013年以来,网络舆论版块发生重大转移,这一变化有两个原因:一是2013年8月,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上发表讲话时明确提出互联网已经成为舆论斗争的主战场后,政府加大了对互联网的监管,部分“大V”受到打击;二是移动手机、微信客户端的快速发展使得移动互联网成为网络舆论的新来源,截至2016年12月,我国手机网民用户规模达6.95亿人,较2015年年底增加了近7 556 万人,网民规模居于世界首位,同时根据腾讯公司声明称,2016年第二季度微信月活跃用户突破8亿,占全国人口的58.9%(以国家统计局公布2014年年末全国人口数量13.68亿人为基数)。人民网舆情监测室对2013年11月至2014年10月近2 000多件舆论热点事件进行归类分析,如表1所示:

表1 2014年不同领域舆情压力指数[6]

由此看出,社会矛盾、公共管理、公共安全、企业舆情等四大领域的舆情压力指数比较大、同时又为频发领域,这四大领域均与民生问题息息相关。社会矛盾领域中官民关系紧张、医患矛盾突出、仇富心态明显、贫富差距扩大;公共管理领域中非法拆迁、非法占地;公共安全领域中工厂爆炸、恐怖袭击、群体斗殴等都是舆情危机的集中爆发点。但是政府回应及处理的结果并未取得良好效果,公共管理领域、社会矛盾领域、企业舆情、公共安全的正面舆论效应率仅分别为9.9%、6.6%、1.4%、0.5%,由此可以看出,传统的政府回应模式并未能得到良好的效果。

根据人民网发布的2016年互联网舆情报告显示,网络舆论格局在以下方面发生重点变化:一是微博、微信平台化;二是新媒体平台需要“总编辑”;三是网络平台对公共生活的影响需要依法制约;四是专业自媒体步入兴盛,可以看出,舆论战场已经完全转型为互联网版块。随着移动互联网的发展,必须加大对其治理力度。2016年12月习近平总书记在全国新闻舆论工作座谈会上强调,要强化党管媒体、引导舆论走向的能力,杜绝“舆论飞地”现象发生。2016年最为典型的三大全国性舆论事件:一是魏则西事件,二是雷洋事件,三是杨改兰事件。三者舆情风波均发端于移动互联网(微信APP)版块,不同地方政府对此采取了差异性的回应模式,自然带来了不同的舆论影响效应,尤其是魏则西事件与雷洋事件形成鲜明对比。

本文以魏则西事件为主要分析案例,通过回顾“魏则西事件”的发展脉络,分析该事件如何演变到网络舆论阶段以及对政府回应模式的探讨,对转型时期政府回应过程中遇到的传统问题提出一些可借鉴的解决方案。选择魏则西事件作为分析案例主要原因有以下三点:一是政府回应取得了良好的效果;二是传统官媒后期发挥了主阵地的作用;三是在政府回应能力提升的同时,暴露出企业回应能力的缺陷。

二、“魏则西事件”的发展脉络

(一)“魏则西事件”发展时间表

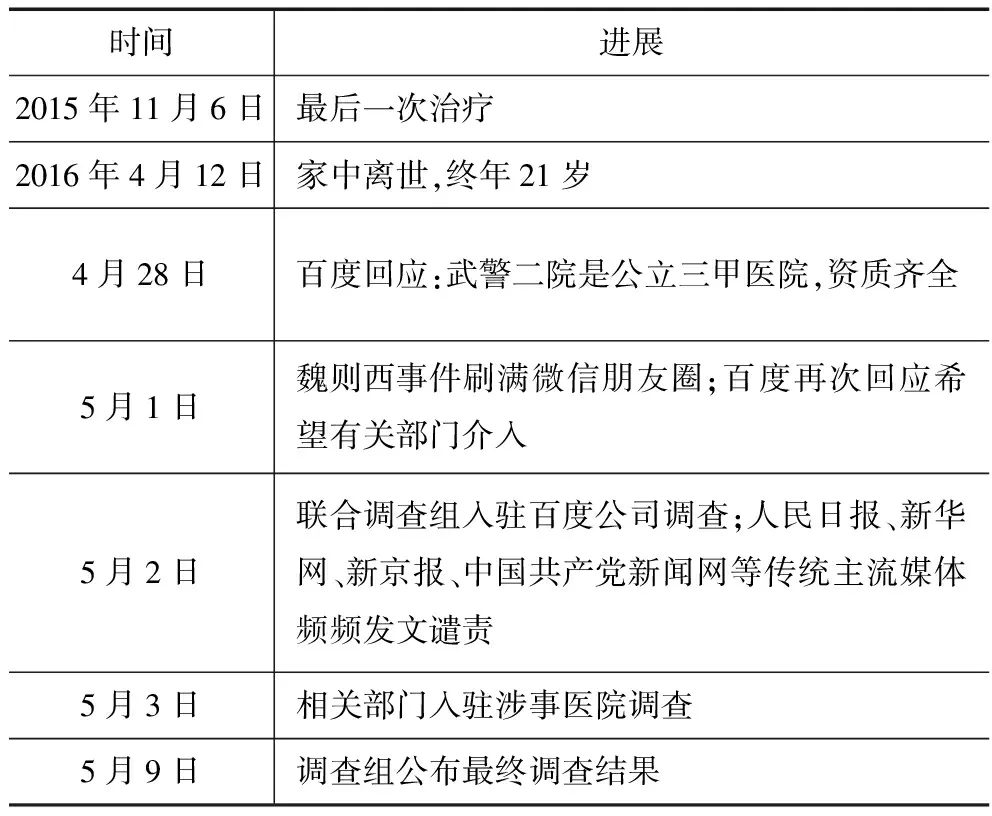

按时间顺序,“魏则西事件”的发展如表2所示。

表2 “魏则西事件”发展时间表

(二)“魏则西事件”过程分析

通过梳理魏则西事件的起因与整个过程时间表,大概可以将其分为萌芽、形成高潮、波动和最终淡化等四个阶段[7]。

萌芽阶段:从2015年11月6日,魏则西在知乎网站上写到最后一次去北京治疗,“此去北京,生死难料”,到2016年4月28日百度公司对此事件首次回应称武警二院是公立三甲医院,资质齐全。这一时期,魏则西事件的影响范围极小,尚未形成全国性的网络舆论事件,还处于萌芽状态,这一过程中形成的舆论波能量较小,造成的社会影响也极其微弱,当然这一时期也是处理矛盾的最佳时期。

高潮阶段:5月1日至5月3日。

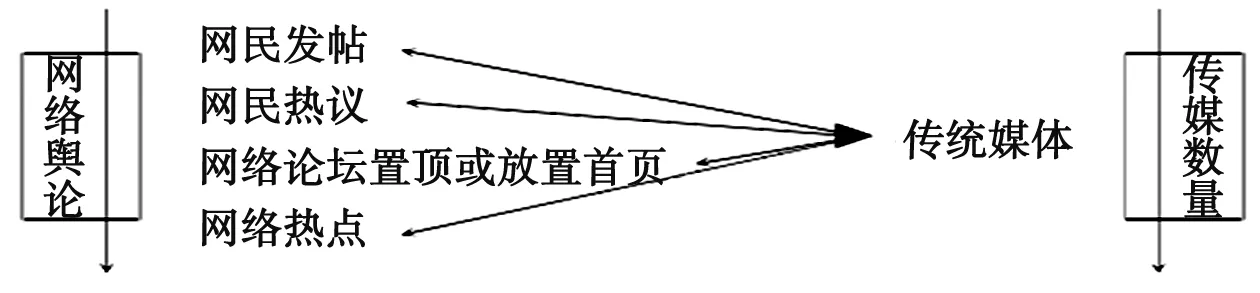

看一个事件如何具体形成网络舆论并达到高潮,可以采用以下模式进行分析:

图1 网络舆论形成高潮模式[8]

首先是网民发帖与网民热议,5月1日魏则西事件利用移动互联网(微信APP)的传播优势,有槽公众号发布一篇题为《一个死在百度和部队医院之手的年轻人》的文章,被广泛转载,刷爆朋友圈,同时新浪微博“魏则西百度推广事件”话题已经超过200万次阅读。其次是传统媒体发声,人民日报、新京报、新华网、南方都市报频频发文谴责,一时间魏则西事件成为全国舆论的焦点。再次是网络论坛将其置顶,并最终形成网络热点(魏则西事件)。该阶段已经形成全国性舆论事件,其舆论波能量急剧增加,舆论影响力达到高峰点,政府回应得当则会把极大的舆论能量转化为正外部效应;反之,则会激发产生更高一级的舆论能量。

波动阶段:5月4日至5月9日。自5月2日、3日政府有关部门分别入驻百度、涉事医院之后,直到5月9日宣布最终结果,关注度有所下降。一方面在等待政府部门再次回应宣布调查结果;另一方面,则是雷洋事件的发生。这一时期虽然总的舆论热度有所下降,但并非意味着关注度的下降,只是进入隐性模式,其能量依然不可忽视,若政府回应及处理结果不实事求是,会迎来第二次舆论高潮,直接冲击政府信任度与政府形象。

淡化阶段:5月9日之后。该阶段是第三阶段的延伸,5月9日联合调查组宣布调查结果,其对百度公司、涉事医院的处理在一定程度上获得了舆论主体的认可,对政府的舆论转化为正面效应,同时相关企业受到了舆论负效应以及政府部门的惩罚。

(三)“魏则西事件”传播标签与最终结果

图2

案件最终结果:5月9日,两个调查组分别宣布最终调查结果,武警二院存在科室违规合作、发布虚假信息和医疗广告误导患者和公众、聘用的李志亮等人行为恶劣等问题,对于出现问题立即整改,涉事违法人员移交司法机关。百度搜索相关关键词竞价排名结果客观上对魏则西选择就医产生了影响,百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高、商业推广标识不清等问题,影响了搜索结果的公正性和客观性,容易误导网民,必须立即整改。

三、政府回应魏则西事件的实践策略

(一)引导传统主流媒体,赢得舆论话语权

我们已经进入高速发展的互联网时代,网络舆论基本上发端于新兴移动互联网交流平台,特别是双微时代的到来,信息的传播速度、传播量、传播时效性都比以往有大幅提高。同时,互联网犹如一把双刃剑,在这个信息爆炸的时代自然也有其负面影响,譬如,信息在传播过程中真假难辨,信息在传播过程中易被煽动歪曲。因此,在看到新媒体发展优势的同时,也要理性对待其可能产生的“非理性”倾向,看待问题一分为二,具体问题具体分析。这时政府就要发挥主流媒体的权威性作用,第一时间引导传统主流媒体进入舆论阵地,利用其官方权威性展现真实的事件发展动态,化被动为主动,赢得舆论主导权。魏则西事件最初发端于移动互联网平台,5月1日,微信公众号有槽发表一篇《一个死在百度和部队医院之手的年轻人》,并被广泛转载。伴随微博对魏则西事件的推送,关于魏则西的网络舆论真正爆发,谴责百度、涉事医院,甚至谴责政府部门监管缺失,才最终造成了悲剧的发生。倘若舆论主导权一直掌握在移动互联网平台上,后期极有可能出现大量谣言传播来引领大众心理,容易产生恶劣的群体极化倾向。5月2日以来,包括中央电视台、新华网、人民网、人民日报、中国共产党新闻网、新京报、北京青年报、法制晚报、南方都市报等主要的传统主流媒体发文谴责涉事企业,批评政府部门的监管责任不到位,而非包庇百度、武警医院涉事主体,指出政府监管缺失,尤其是中央电视台一套、三套分别在晚间新闻进行播报“魏则西事件”,5月3日人民日报连发两篇社评论“魏则西事件”:一方面指出魏则西悲剧的发生,政府有不可推卸的责任,政府应该加强对市场的监管;另一方面,谴责企业丢掉责任,企业还能走多远,强调唯有“坚持经济效益和社会效益并重”,才能让网络技术回报社会、造福人民。魏则西事件的舆论战场也逐渐回归到传统媒体舆论领域,事件也有序地被引导。

(二)政府部门联合办公,回应及时有效

“美国学者鲍克(Bok)认为人们不信任政府原因主要是政府绩效的低下”[9]。政府绩效低下的主要原因之一就是政府官员“作为”缺失造成政府处理问题能力与效力低下;反之,政府部门及政府官员在处理事件过程中能够积极作为,那么政府形象和政府绩效就自然与之取得正相关的结果。在魏则西事件中,2016年5月1日魏则西事件成为全国性舆论热点后,5月2日,由网信办、工商总局、卫生计生委等部门组成的联合调查组就入驻百度,5月3日,国家卫生计生委、中央军委后勤保障部卫生局、武警部队后勤部卫生局入驻涉事武警医院。可以看出政府部门在处理网络舆论事件过程中比较及时,第一时间多部门进行合作办公,有利于最终引导和化解网络舆论,稳定社会秩序。5月9日,两个联合调查组分别公布调查结果,实事求是,对涉事企业出现的问题要求立即整改,对涉嫌犯罪的依法移交司法机关,对政府在市场监管方面存在的缺失进行认真反思,并要求有关政府部门对自身存在的问题要加快解决。多部门联合办公的效率之高且有效,在一定程度上缓解了本次舆论事件,阻止了事态的进一步恶化,进而维护了政府形象,提高了民众对政府的信任度,强化了社会与政权的稳定。

(三)政府回应信息公开,准确发布

“政府网站作为具有较高信息保真度的政治参与渠道,能满足最大范围的社会群体利益表达需求,同时能增强政府与公众的信息沟通能力,实现更具效率的公众参与”[10]。由此可见,政府网站是架起政府与民众互动的桥梁,是双方进行互动的平台,政府网站发挥着载体作用,政府部门应该利用这一重要的载体平台,及时发布信息,而要摒弃原来的信息闭塞的治理方式。在魏则西事件中,政府入驻涉事企业阶段,及时召开新闻发布会,通过政府网站、电视、报刊等平台发布调查组入驻信息,详细公布了入驻时间、联合调查组单位构成、入驻企业、主要调查项目等相关信息,让舆论关注主体能够全方位了解政府处理该事件的主要方式和过程,增强双方的信息了解,以便于稳定舆论主体的情绪,有利于进一步解决舆论事件。在公布调查结果阶段,两个联合调查组一起召开新闻发布会,分别通报涉事企业存在的各项问题,给予涉事医院的2名主要领导以行政撤职处分,同时给予涉事医院其他6名涉案人员行政记过与行政记大过的处分,对负有直接监管责任的2名上级领导分别给予行政警告和行政严重警告的处分,对出现的具体问题要求立即整改,这一透明化的调查结果,使得舆论主体更加全面、详细、系统地了解整个事件的始末,有利于最终化解网络舆论。

(四)政府转变治理理念,坦承责任缺失

“互联网管理不只是政府和行业内部的事,也是社会各种力量通力合作的事,这就需要寻求一种共同管理的新思路”[11]。政府在处理互联网引发的舆论事件时,要转变以往的治理方式,从管制思维转变为服务思维,这也是打造服务型政府的具体体现,要充分发挥社会各种力量的作用,联系网民,认真听取网民意见。魏则西事件率先爆发于社会团体中,社会不同群体发挥各自的作用和力量推动魏则西事件的发展,揭露互联网时代企业的道德缺失行为、政府监管缺失以及监管力度不够的弊端。有关政府部门随后成立联合调查组,根据社会组织前期揭露的具体问题按照逐条审查、还原事情真相的原则开展工作。同时,既未出现擅自删除指责与批评政府自身存在问题的帖子,也未采取断网等极端行为;相反,在处理魏则西事件的整个过程中,政府部门都积极与网民互动沟通,积极回应和处理民众反映强烈的问题。政府对系统内部出现的问题也毫不避讳,明确指出,魏则西事件的深层原因是政府市场监管不到位,监管力度小,又指出监管力度与监管缺失则是由于在互联网领域的相关法律法规不完善造成的,明确表示要加快《互联网信息搜索服务管理规定》《互联网广告管理暂行办法》(已于2016年9月1日施行)等文件的出台。

四、政府回应路径转型——借鉴魏则西事件的处理经验

科塞社会冲突论认为:“冲突造成了一种部分或完全不受规划和规范所约束的新环境,同时它也作为一种催化剂促进新规则、规范的建立。”[12]109由此可见,政府部门在处理事件的同时,更应该积极总结经验,建立新的规范和机制,对今后政府部门处理其他网络舆论(突发性事件、社会冲突)提供可参考性的价值。魏则西事件舆论风波的沉寂与能量的正效应转换,在一定程度上可以认定政府回应魏则西事件取得了成功,事件处理的成功则直接得益于政府回应事件的路径转型。

(一)建立网络舆论预警及掌控机制

“网络舆情预警的意义在于提前发现危机的苗头,从而对可能产生的现实危机的走向、规模进行判断,及早通知有关部门做好应对危机的准备”[13]。网络舆论基本上发端于新兴媒体的网络交流平台,尤其是以微博、微信为代表的自媒体发展,具有信息传播快、传播及时、接收效率高、真假难辨、夸张色彩大等特点,因此,易产生网络舆论负效应。提高政府回应能力要贯穿矛盾解决的全部过程,在网络舆论前期,一是要提高网络舆论的危机意识,从思想上认识到网络舆论发生的危害性;二是要建立网络舆论预警机制,制定相关机制来预测事件的发展程度,及时准确掌握舆论的生成、走向、强度,促使政府部门及时准确地介入舆论事件中。在网络舆论形成及高潮时期,政府部门要根据前期掌握的准确信息,引导传统主流媒体,利用其官方权威性来赢得网络舆论话语权,以避免新媒体容易产生谣言、信息片面等缺点。具体应该做到以下三点:首先,地方政府内部建立有效的舆情监测中心,“加强对网络热点信息的分析研究,及时捕捉收集舆情热点,是做好舆论引导的一项基础工作,也是政府了解社情民意,应对突发事件做出快速应对的必要条件”[14];其次,主流媒体及时介入赢得舆论话语权,人民日报、新华社、法制网等权威主流媒体及时介入,有效控制舆论发展程度,赢得网络话语权,避免谣言盛行;最后,提高官员处理应急事件的能力,这是政府工作的重点。

(二)建立信息对称发布机制

信息公开是政府信任治理的必要条件,只有社会与政府两个行为体信息流动对称,才能彼此信任。“通常意义上,政府的政务工作应该是全部或部分向公众开放的,以此来保证政府工作能够真正的反映民情。但是在实际的行政过程中,政府将公众排斥在信息公的范围外,行政过程神秘”[15]。这样就会使政府与民众之间产生鸿沟,致使民众对政府产生认同性危机、信任危机,增加了社会冲突的发生系数,最终会影响到政权的合法性。国内学者陈尧认为:“政治信任即公众对于政治权威当局及政治机构是否依据民众的规范性期待的一种评估,是对政府活动的理性预期或心理期待,是对政府人员及其活动的信任心理。”[16]保证人民群众对事件的真实了解至关重要,应“通过新闻发布机制和危机应对机制,及时主动发布权威信息,把群众想知、应知的信息及时、准确地告知群众,这样既可以把握舆论的主导权,避免信息传递失真,又可以提高政府的公信力”[13]。因此,政府应该继续完善信息公开制度,一是制定政府信息公开程度的监督与惩罚机制;二是采取网络平台的信息公开方式,进行网络平台的互动交流,传播政府运行信息,打造阳光政府;三是培养专门的网络平台操作人员,网络平台的操作与运行是信息公开以及公开效果的关键因素。

(三)树立良好的官员形象

政府官员既是地方政府形象的代言人,也是政府形象的重要影响因素,公民对于积极的政府就会采取积极的态度参与政治生活,政府信任度将会得到巩固和提升。网络舆论事件一旦发生,必须由政府来处理解决,这是由政府的本质属性所决定的,不管事件客体是不是针对政府部门,都应杜绝“不作为”的消极对待。正如美国学者迈克尔·罗斯金所说:“权威是特定的领导人赢得服从的能力……权威所强调的也是一种社会心理的过程。”[17]政府要树立权威必须赢得人民的信任和服从,政府负责任的形象则是赢得信任和服从的必要条件,这就要求政府对社会公共矛盾、社会焦点等问题采取积极的作为方式。处理网络群体性事件,要求政府积极回应,回应的快慢、处理的方式和态度将直接决定事件发生的状态,但是“政府各级负责单位害怕影响被扩大,被问责,不愿承担责任,因此也就沿用传统的媒体公关策略,选择鸵鸟策略,躲在公众视线之外,以求得不回应的做法来平息事件和舆论”[18]。这样就会不可避免地发生网络舆论的负效应。因此,政府各级官员采取积极作为的治理路径将是赢得信任的必然选择。

(四)完善监管机制

“一个灵活的社会通过冲突行为而受益,也就是说冲突扮演了一个激发器的角色,它激发了新规范、规则和制度的建立,从而充当了促使敌对双方社会化的代理人”[12]。通过魏则西事件可以看出政府在部分领域监管方面存在严重不足,需要建立新规范,完善监管体系。监督是保障被监督客体能够有效地按照宪法和法律程序运作,监督可以从过程角度进行事前监督、事中监督、事后监督;从监督主体角色可以分为政府内部监督、司法机关监督、社会监督。对事件进行分析可以得出完善相应的监管制度必须从以下四个方面入手:首先,政府部门之间应明确分工,对职权交叉区域各部门之间进行积极协商,避免同一领域出现零监管、同一部门出现二次监管,造成该管的没有管好,不需要多管的反倒多次管理。其次,要创新监管方式,随着互联网的发展,出现了很多新领域,有些监管方式已经不适应现代社会的发展潮流。“互联网发展日新月异,如果监管跟不上创新的步伐,误导群众的事件还会发生。对已经出现的苗头性问题,监管部门应积极应对新问题、新挑战,主动作为,创新监管,为新技术、新模式的健康应用保驾护航”[19]。再次,对政府部门公职人员进行教育培训,端正其心态,积极进行本职工作、监管监督,避免出现消极不作为的行为。最后,实施问责制度。施行问责制度具有很强的鞭策力,对于不作为的官员进行纪律处分,对于乱作为的官员进行纪律处分,严重者撤职或依法移交司法机关处理。

[1]中国互联网信息中(CNNIC)第39次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/t20170122_66437.htm.

[2]代群,等.网上群体性事件成新题 普通人可一呼百应[J].瞭望新闻周刊,2009,(22).

[3]刘宏.媒体和舆情的关系[EB/OL].http://qnjz.dzwww.com/qybg/201111/t20111102_6738285.htm.

[4]佚名.2006年发生超过9万起群体性事件增加趋势明显[J].领导决策信息,2008,(36).

[5]余红,李瑞芳.互联网时代网络舆论发生机制研究[M].武汉:华中科技大学出版社,2016:68-69.

[6]人民网舆情频道.2014年网络热点舆情[EB/OL].http://yuqing.people.com.cn/n/2014/1231/c354318-26306123.html.

[7]廖卫民.网络舆论波研究[M].杭州:浙江大学出版社,2014:81-83.

[8]范明献.传统媒体对网络事件传播的舆论引导——基于议程设置理论的分析[J].传媒观察,2010,(2).

[9]鲍克.人们为什么不相信政府[M].波士顿:哈佛大学出版社,1997:55-56.

[10]郑萍,金春义.网络政治参与对公共政策制定影响作用探析[J].青海社会科学,2010,(1).

[11]蔡文之.网络:21世纪的权力与挑战[M].上海:上海人民出版社,2007:235.

[12]科塞.社会冲突的功能[M].孙立平,等,译.北京:华夏出版社,1989.

[13]冯春.政府回应网络舆论的路径选择[J].探索,2011,(1).

[14]方丽荣,赵振宇.应对群体突发事件舆论引导研究——以湖北荆门“出租车事件”为例[J]. 湖北大学学报:哲学社会科学版,2012,(5).

[15]关于深化政务公开加强政务服务的意见[N].光明日报,2011-08-03.

[16]陈尧.社会转型时期政治信任结构的变化[J].浦东干部学院学报,2009,(4).

[17]迈克尔·罗斯金,等.政治科学[M].北京:华夏出版社,2001:8.

[18]齐大伟.网络舆论对政府公信力的影响[D].长春:长春工业大学硕士学位论文,2013:19.

[19]监管要追上互联网创新步伐[N].人民日报,2016-05-18(19).

[责任编辑:栾凤廷,孙 霁]

D630;G206

:A

:1008-8520(2017)05-0050-07

2017-03-28

张润峰(1994-),男,河南周口人,硕士研究生。