论关于贫困的生活资源理论

2017-09-28古洪能金禹

古洪能 金禹

(贵州师范大学历史与政治学院贵州贵阳550001)

·社会学研究·

论关于贫困的生活资源理论

古洪能 金禹

(贵州师范大学历史与政治学院贵州贵阳550001)

贫困指的是在某个时期的某个地区,一些人的基本生活需要得不到满足的生活境况。由于所有人都会产生基本生活需要,这也是正当合理的,所以贫困的成因就只能从用以满足生活需要的手段亦即生活资源的角度去寻找。由此可以看到,贫困实质上是一些人缺乏用以满足基本生活需要的生活资源而造成的结果。具体言之,从生活资源的种类、价值和数量以及占有和开发五个维度来看,无论在什么时候,人们所拥有的生活资源总是呈差异性分布状态的,这就导致其中的最不利者会陷入贫困的境地。而生活资源之所以会呈现差异性分布状态,这既有先天的自然的原因,也有后天的社会的原因,但主要是后者。这就是关于贫困的生活资源理论,或许可以为贫困问题的解决带来一些有益的启示。

贫困生活资源生活需要生活境况

一、贫困概念及其理论的不足

贫困(poverty)现象存不存在,是不是严重,要不要解决,对这些问题的回答首先取决于贫困的定义。

然而不幸的是,对这个概念的界定长期存在争议。概括起来,基本上我们可以看到三种理解贫困的方式:(1)从基本需求的满足来理解,贫困是指一个家庭的总收入不足以维持家庭人口最基本的生活需求。[1](P995)这是最为常见的也是比较正统的理解。(2)从更广泛的需要满足来理解,贫困不仅指基本的物质生活需求得不到满足,还包括精神文化生活的缺乏或落后。[2](3)从成因上理解,把贫困等同于贫困的成因,比如著名经济学家阿玛蒂亚·森就认为贫困是对基本能力(capability)的剥夺[3](P85)。

在关于贫困的所有这些理解和界定中,我们更愿意采取第一种,并认为这就是人们最先提出贫困概念的本意。因为第二种贫困概念缺乏可供观察和研究的标准,缺乏明确的界限,不是一个合适的概念。什么叫做精神文化生活的缺乏或落后?谁能够为此提供一种不容置疑的标准呢?过去西方人采取西方中心主义观点,认为非西方文化普遍属于落后的类型,但这种标准越来越受到批判,并未被广泛接受。就算是为精神文化生活提供了一定的标准,贫困现象也会因此而面临着被泛化的危险。按此概念,过着富豪生活的明星大腕因为精神空虚而吸毒堕落,岂不也是贫困的表现了?但这样的理解显然与常识相去甚远。实际上这种贫困概念是把其它一些社会问题附加到了贫困概念身上,希望借贫困之名而予以解决,但这种做法是不合适的,一定要分开认识和处理。至于第三种贫困概念,把贫困的成因等同于贫困本身,这样的理解方式虽然有一定的理论价值,但对于概念的界定来说显然也是不合适的。

排除了其它的理解和界定,贫困就是指在某个时期的某个地区,一些人的基本生活需要得不到满足的生活境况——这种生活境况当然是非常糟糕的。其中的基本生活需要主要指的是维持个人和家庭正常生活的需要,包括吃穿住用等方面。但是我们也看到,在不同时期或不同地区,这些基本生活需要,或者说正常生活的需要,其含义、内容和标准不尽一致。所以贫困总是相对于具体的时空范围而言的:(1)从空间维度来看,贫困是某个时期某个地区的一些人相对于本地区正常生活水准的贫困,或者是某个时期某个地区相对于另一些地区正常生活水准的贫困。正是在此意义上,我们才说一国之内或者一城市之内存在贫困人口,才说国际上存在贫困国家或地区。(2)从时间维度来看,贫困是某个地区过去与现在的正常生活水准相比较的结果。也正是在此意义上,我们才说一国或一地区在发展,脱离了贫困,才说人类总体上是在从贫困走向富足。可见,贫困到底存不存在,是不是一个问题,取决于时空参照系的选择。

说贫困就是某个时期某个地区,一些人的基本生活需要得不到满足的生活状态,这是贫困概念从一开始提出来就具有的含义,是其本义,因为它与常识是相符的。根据这样的贫困概念考察历史和现实,可以发现,贫困,特别是贫困的扩大和程度的加深,往往会产生诸如偷盗、抢劫、贩毒、犯罪等社会问题甚至更为严重的暴动、暴乱这类政治问题,危害不小。所以人类一直在致力于谋求解决贫困问题,消除贫困现象。

不能不说,这些贫困理论的确为我们挖掘贫困的成因打开了一扇又一扇门,颇具启发意义,而且许多解释在一定条件下都是能成立的。如阿玛蒂亚·森的解释告诉我们,社会制度安排本身,可能就是贫困的肇因,而这是完全可以验证的。比如在继承制度的安排下,富人的子女生而富有,不大可能陷入贫困境地,这一点谁也难以否认。但是我们也要看到,由于视角选择、方法限制、门户之见、学科壁垒等原因,这些贫困理论的解释又往往只及一点,多少存在片面化和简单化的问题,由此又导致迄今为止的各种贫困理论处于碎片化状态,尚未出现一种比较全面通用的整合性解释理论。不仅如此,其中一些理论还明显有其时空局限性,可能仅适用于解释某个时期、某个地方或某种体制下的贫困现象,比如斯密的解释恐怕就只适用于资本主义体制下的贫困现象。还有的理论可能也难以经得住检验,不一定能成立,如马尔萨斯的理论。综上种种,显然贫困理论的现状还不能让人完全满意,也不大有利于贫困问题的解决,因此有必要作出改善,特别是构建一种完整的通用的解释理论,很值得尝试,这也就是本文的主要目的。

二、贫困的生活资源成因

从贫困的含义来看,不难发现,贫困实质上是一些人的基本生活需要和用以满足这些需要的手段之间不相匹配而造成的结果。所谓不相匹配,既有需要太多太高以至于超过了手段供给的可能性,也有即使需要不多也不高,但手段供给仍然十分缺乏的可能性。由于在发生贫困的情况下,人们的需要是基本生活需要,而基本生活需要是所有人都会产生的,是完全正当合理的,所以在这种情况下,需要和手段之间的不相匹配,就一定不是需要太多太高的原因造成的,而只能从手段方面去找原因:为什么某些人缺乏满足基本生活需要的手段?

人是生物体,为维持生命,就会产生需要,而为了满足需要,人们就要去寻求手段。那些满足人们生活需要的手段,就是生活资源。正因如此,生活需要和生活资源的匹配状况,就将决定一个人的生活境况:(1)如果一个人能够找到满足其基本生活需要的生活资源,那么其生活状况就是正常的;(2)如果一个人找到的生活资源不仅能够满足基本生活需要,还能满足更多的需要,那么其生活状况就是优裕的;(3)反之,如果一个人所有的生活资源甚至不能满足其基本生活需要,那么其生活状况必然是贫困的。

人不仅是生物体,还是处于社会化生活状态之中的生物体,是社会化的动物。然而很不幸的是,生活资源在这些共同生活在一起的人们中间,并不是按需分布的,相反是差异性分布状态。这就导致,有的人获得的生活资源远远超过了需要,有的人获得的生活资源能够满足基本生活需要,有的人获得的生活资源甚至不能满足基本生活需要。于是,人们的生活境况就发生了分化:有人生活得很富足,有人生活一般,有人则生活得很窘迫。这其中,最后一种情况就是贫困,而原因在于,这些人在生活资源的差异性分布格局中处于最不利的地位——所获得的生活资源连基本生活需要都不能满足。

我们可以从静态和动态两个角度来考察生活资源的差异性分布状况。从静态的角度来看,生活资源包括种类、价值和数量三个维度,从这三个方面都可以看到生活资源的差异性分布状况。(1)根据性质的不同,我们可以把生活资源分成身体、智能、财富、权力四种。也就是说,任何人都是依赖于其中的一种或几种资源来谋求生存的,舍此无其它生活资源。其中身体资源几乎完全是天赋的,包括体力、体能、容颜、身材等等。智能基本上是后天的,包括大脑能力、知识水平、德性修养、技艺才能、交往能力等等。财富则是一个社会公认的有价物质,如金钱、房产、土地等等。权力是一种支配他人的力量,往往也需要社会承认。每个人都是依靠其中一种或几种资源来生活的,比如体育明星靠身体,娱乐明星也要靠身体,但也靠一些智能,农民工主要靠身体,外加一些智能,科学家、教师、工程师、技术人员等等则主要靠智能,投资者、企业家靠的是财富和智能,官员则靠权力和智能。由是观之,仅仅从种类上看,生活资源在人们中间就是呈现差异性分布状态的:有的人可能占有多种资源,而有的人可能仅仅占有一种资源。(2)生活资源不仅有种类的差异,还有价值上的差异。当然这种价值是因时因地而异的,服从于市场的供需法则。比如在科技时代,科学家、工程师的智能资源,可能就会比其它种类的资源的价值更高。不仅如此,甚至同一种生活资源,对于不同的人来说,其价值也可能不一样,当然这仍然服从于市场的供需法则,但受制度安排的影响更大。比如说体育明星、娱乐明星的身体资源通常就比农民工的价值更高,而西方国家官员的权力资源可能就不如中国官员的价值高,等等。这也表明,人们中间的生活资源分布是差异性的。(3)除了上面的差异,生活资源还有数量的差异。此处数量是对各种生活资源的度量,因资源种类不同而有不同的度量标准,比如财富可以用金钱或价格的多少高低来进行度量,权力可以用大小来度量,身体可以用强弱、美丑等来进行度量,智能可以用强弱、高低等来度量。显然这里所说的资源数量,正如上面所说的价值一样,不一定都存在绝对的统一度量单位,这里仅仅用来作相对比较之用,以说明资源分布的差异性,而不是真正要对每种资源的数量进行统计或计算。

从动态的角度来看,生活资源包括资源占有和开发两个维度。(1)占有是从一个时间点来看的,是对现时生活资源分布状况的描述。资源占有的状况,也可以从占有资源的种类、价值和数量来考察。过去如马克思等社会学家,主要就是从这个角度来观察和思考问题的,因此特别关心所有权和所有制的问题。(2)但是占有生活资源只意味着出现某种生活境况的可能性,而不等于现实性。因为上述四种资源基本上都不是能够直接用于满足基本生活需要(吃穿住用等)的,而必须通过发挥其作用才能满足需要。因此对于一个人的生活境况来说,比占有资源更重要的是开发资源,资源开发才是直接决定其生活境况的因素。比如说,人世间的高个子并不限于姚明一个人,但并不是所有的高个子都改善了自己的生活境况,原因就在于并不是所有的高个子都像姚明那样有效地开发了自己的身体资源。这就说明,尽管资源的占有可能一样,但由于在资源开发上存在差异,结果人们的生活境况还是会发生差异。而资源的开发既需要主观努力,更需要外在条件,最终都体现为能力的差异。所以资源开发的状况就可以用能力的高低来衡量:能力高意味着开发的资源种类比较多、价值高、数量大,反之则意味着能力低。阿玛蒂亚·森之所以强调贫困的本质是能力的匮乏,可能就是从资源开发这个角度来说的。

综合运用上述五个维度,就能比较全面地描述一定时期某个地方的生活资源差异性分布状况,进而可以解释一个时期一个地方人们的生活境况差异,包括贫困的发生及其程度(如表1所示)。

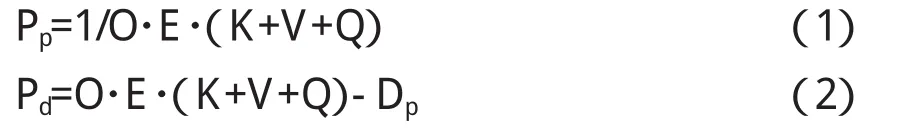

我们可以把上述关系和贫困发生的可能性和程度,用公式来表示:

对比知识产权发达国家转移转化运营机制,其突出特点是,法律制度比较完善、产品与知识产权权利的利益分配比较均衡、资本注入程度高回报大、转化应用平台作用突出,形成了法律体系完备、运营机构齐全、运行机制科学的运作体系。这值得我们在国防知识产权运营机制上借鉴。

设基本生活需要为Dp,生活资源的种类为K,价值为V,数量为Q,生活资源的占有为O,开发为E,贫困发生的可能性为Pp,程度为Pd,则

其中,K∈{1,2,3,4},V≧0,Q>0。

这就是说,贫困发生的可能性(公式1),是和占有和开发生活资源的种类、价值和数量成反比的:后者越大,前者越小;反之,后者越小,前者越大。更具体地说,占有同时又能有效开发多种高价值的数量多的生活资源的人,完全不可能贫困,反倒是生活优裕的;而不占有同时又不能有效开发多种高价值的数量多的生活资源的人,则必然陷入贫困的生活境况。

而贫困的程度(公式2),则取决于占有和开发生活资源的种类、价值和数量,跟基本生活需要之间的反差情况。假如确实可计算的话,那么Pd只有三个取值空间:(-∞,0),[0],(0,+∞)。这三个取值空间,恰恰就是三种生活境况的描述:贫困,正常,优裕。于是,第一个取值空间,就可以描述贫困的程度:取值越靠左,贫困程度越大,反之越小。

总之,贫困有无可能发生,程度会有多重,跟生活资源的占有状况、资源的开发能力、资源的种类、价值和数量,都是密不可分的。

举例来说。在贵州,“背篼”是一个非常突出的现象,类似于重庆的“棒棒军”。这个群体当然是贫困的,甚至可以说是非常贫困的。有一份2000年初的抽样调查研究显示,82.24%的“背篼”人均月收入在200~600元之间,贵阳市“背篼”的月收入水平最高,但也仅为490.17元。[6]由于收入太低,这个群体吃得非常简单,有人的午餐就是两个馒头,多数人每天的饮食消费在10元左右;衣物一般是在批发市场或露天马路市场上购买的30元以下的廉价服装,而且一般要穿许多年,冬衣也比较单薄;大多租住在城乡结合部几人同住的10-20平米的廉价房内,还有相当一部分常年露宿街头;“背篼”的主要家当是一张床、一床被、一口锅、一把凳;绝大多数“背篼”以步代车,从不乘坐一两元票价的公共汽车,更不用说出租车。[7]

表1 生活资源的差异性分布和贫困发生的可能性与程度

“背篼”的贫困生活是怎么造成的?就其基本生活需要来说,“背篼”跟所有人并没有什么不同;但在当前中国的生活资源分布格局下,这个群体是最不利者之一,甚至连满足基本生需要的生活资源都无法完全获得,这就是原因所在。我们注意到,“背篼”来源于农民,原先在乡下务农。由于“背篼”除了身体外,基本上没有任何其它的生活资源,所以进城后只能依靠身体谋生,从事简单的体力劳动。但“背篼”的身体资源在城市里面价值并不高,他们也没有能力开发更多种类的或者更有价值的资源,所以他们的收入都很低,甚至难以满足基本生活需要,从而陷入了贫困境地。

三、生活资源差异性分布的成因

根据生活资源的差异性分布,我们认为可以有效地解释贫困的发生。但这个解释还不充分,也还没有展现出其更多的价值和意义,因为我们还不清楚为什么生活资源会呈现差异性分布状态。但是要解释生活资源差异性分布的成因,那是非常复杂的,必然是多因论的解释。也正是在这里,我们认为可以运用、借鉴和整合从前的多种贫困理论。

根据上述研究,概括来说,生活资源的差异性分布,其实就是占有资源的种类、价值和数量的差异分布和资源开发能力的差异分布。因此要解释为什么会存在生活资源的差异性分布,那么就需要把这些差异全部解释清楚。

1.在占有生活资源的种类方面之所以会形成差异,这主要是社会原因造成的。很明显,同样作为生物体,人人都占有身体、智能(仅就自然条件方面而言)资源,在这方面所有人是同等的。但由于每个人的社会际遇不同,或者是社会制度不同,所以不是每个人都能占有其它种类的资源,比如财富和权力资源,特别是权力资源。无疑,按照遗产继承制,富翁的子女生而富有,而穷人的子女就生而贫穷。至于权力资源,按照精英主义理论的观察和解释,从来就是少数人统治多数人[8](P97),因此更不可能人人都占有权力资源。

2.在占有生活资源的价值方面之所以会形成差异,这也是社会原因造成的。按照经济学理论,一种资源的价值是由该资源的需求和供给状况决定的,也就是取决于人们是否需要该资源、有多需要和资源本身的稀缺程度:只有为人们所需要的资源才有价值,需要的程度和资源的价值成正比,同时该资源的稀缺程度和资源的价值也成正比。在非自由市场经济的社会环境里,供求状况可能会因人为的制度安排而受到影响,但不会改变供求法则,生活资源的价值还是由供求法则决定的,只不过在解释的时候,需要更加细致一些。所以我们看到,在一定时期或者一个地方,由于供求状况不同,所以不同种类的生活资源就存在价值上的差异。前述的“背篼”,其身体资源之所以价值低,是因为在城市里,在交通手段、物流服务等愈加发达完善的情况下,不仅这方面的需求并不高,而且这方面的供给太充裕了。反过来,为什么同样在中国,权力资源的价值就那么高?实际上这是人为制度安排影响了供求状况的结果。因为在中国,制度不完善导致权力资源给权力者带来的直接和间接效用太高了(最明显的就是腐败带来的效用),从而提高了人们对权力的需求程度,而权力资源本身总是有限的,这就导致权力资源的供求严重失衡,无形中大大提升了权力资源的价值。反之,在那些制度比较完善的地方,权力的直接和间接效用都受到了限制,同时大大提高权力的责任和成本,这就降低了人们对权力的需求,从而降低了权力资源的价值。

3.在占有生活资源的数量方面之所以会形成差异,这既有先天的自然原因,也有后天的社会原因。比如说,尽管人人都占有身体这种资源,但是有人天生强壮,有人天生孱弱,有人天生漂亮,有人天生丑陋,这是先天自然造成的。后天社会的原因也能造成数量上的差异。如前所述,按照遗产继承制,尽管每个人都可以继承财富,但是大富翁的子女当然会继承更多的财富,这是平民所能比的。再如权力资源,尽管所有官员都有权力,但按照制度的规定,权力是有等级大小之别的。

4.在资源开发能力方面之所以会形成差异,这主要是社会原因造成的。比如说,人人都有大脑,都可以获得知识技能,但这是需要教育培训才能开发出来的。然而由于社会原因,并不是所有人都有机会获得同等的教育培训机会,即便一个人天资聪颖或者具有某方面的天赋。从这个角度来说,阿玛蒂亚·森的能力说是成立的:不管在什么地方,之所以一些人的资源开发能力受到限制甚至剥夺,那都是不合理的或失败的社会制度造成的。也正是从资源的开发能力角度来理解,从前的一些贫困理论如地理环境决定论、贫困恶性循环论等才能得以澄清。比如地理环境决定论注意到一些地理条件恶劣的地区长期贫困,但是这个理论的解释却不见得能够成立。如果说地理环境决定了一个地区是贫是富,那么像以色列、瑞士这样一些自然禀赋很差的国家,理所当然应该是很贫穷的,但这完全不符合事实。实际上,如果说地理环境真的对造成贫困有什么作用的话,那主要是通过限制人们的资源开发能力来实现的。地理环境条件差的地方并不是缺少资源,而是缺少资源开发的能力。但是资源开发能力,就相当于马克思所说的生产力[9](P43),这不可能是一夜暴发的,而是长期积累的。特别是在比较封闭的环境下,这种积累的过程更是漫长。所以在地理环境条件差的地方,除非受到外来帮助,瞬间提升了资源开发能力,否则这些地方就会长期陷入贫困状态。同样,贫困恶性循环理论看到的现象是存在的,但其解释却不见得是有效的。实际上之所以会存在贫困恶性循环,主要还是因为之前的贫困状态限制了人们的资源开发能力,而能力得不到提升,就会继续维持贫困的状态。

总之,从占有资源的种类、价值和数量的差异分布和资源开发能力的差异分布所有这些方面来看,生活资源在人们中间的差异性分布,的确是多种原因作用的结果。简单概括,可以说既有先天自然的原因,也有后天社会的原因,不过总的来看,还是后天的社会原因居多,作用最大。而后天的社会原因,既包括历史的承袭,也包括人为的制度安排,但总的来看,人为的制度安排作用最大。

四、结论与启示

如果把贫困界定为某个时期的某个地区,一些人的基本生活需要得不到满足的生活境况,那么贫困的成因就要从用以满足生活需要的生活资源方面去寻找。就此而论,过去的贫困理论都存在一些瑕疵,片面而凌乱。

按照新构建关于贫困的生活资源理论,直接地说,贫困就是人们缺乏用以满足基本生活需要的生活资源造成的。但是这种缺乏不是普遍的,而是由于生活资源的差异性分布造成的局部效应。至于为什么生活资源会形成差异性分布的局面,其原因是很复杂的,但主要原因还是社会方面的,是后天的,特别是人为的制度安排因素。

如果关于贫困的生活资源理论可以成立的话,那么该理论对于解决贫困问题的主要启示就在于:(1)解决贫困问题是有可能的;(2)解决贫困问题,实际上是解决生活资源的差异性分布问题;(3)解决生活资源的差异性分布问题可以从资源的占有和开发两个方面着手,但后者比前者更重要,也更为可行,更为有效,只着眼于解决资源的占有问题,把贫困理解为是一种分配问题,那种思维太过于简单;(4)但是生活资源的差异性分布问题不可能彻底解决,也没必要彻底解决,最重要的是如何使得生活资源即便依然呈现差异性分布的局面,其中的最不利者也能获得足以满足基本生活需要的生活资源,从而消除贫困的发生。

[1][英]约翰·伊特韦尔,等编.新帕尔格雷夫经济学大辞典(第3卷)[M].北京:经济科学出版社,1996.

[2]童星,林闽纲.我国农村贫困标准线研究[J].中国社会科学,1994(3).

[3][美]阿玛蒂亚·森.任赜,于真译.以自由看待发展[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[4]何爱平.不同时期贫困问题的经济学理论阐释及现代启示[J].福建论坛·人文社会科学版,2011(7).

[5]沈红.中国贫困研究的社会学评述[J].社会学研究,2000(2).

[6]钱芳,王厚俊.贵州省“背篼军”的收入状况的实证分析[J].中国农村经济,2005(4).

[7]饶吉银.贵阳“背篼”的生存实况与社会保障[C].新中国60周年与贵州社会变迁学术研讨会暨贵州省社会学学会2009年年会论文集.伍少安.贵阳“背篼”,命运的背面[J].南风窗,2013(3).

[8][意]加塔诺·莫斯卡.贾鹤鹏译.统治阶级[M].南京:译林出版社,2002.

[9]马克思恩格斯文集(第10卷)[M].北京:人民出版社,2009.

C91-0

A

1007-9106(2017)10-0072-06

古洪能(1976—),男,博士,贵州师范大学历史与政治学院副教授,政治学主任,研究方向为社会治理;金禹(1994—),女,贵州师范大学历史与政治学院硕士研究生。