用好第二套助学系统,提高学生自主学习能力

2017-09-26刘卫雄

2016版《义务教育教材·语文作业本》是基于提高学生语文核心素养而编写的一套学生用书,体现的是一种“学习设计”和以学生为主体的理念。文章以《语文作业本》(七年级下)为例,重点分析了以下两块内容:教读课文:引领学生与课文有效对话,让学生学会学习;自读课文:强调学以致用,注重自主学习能力的培养。用好作业本,能够提高学生自主学习的能力,培养学生终身学习的能力。

2016版《义务教育教材·语文作业本》(七年级下)的编写说明如是说:作业本按单元编写。教读课文设有“课前预学”、“课堂导学”、“课后拓展”三个栏目。其中,“课前预学”供学生自主预习使用,为课堂的深入学习做好铺垫和准备;“课堂导学”供教师在课堂教学中引导学生对相关的重要学习内容开展深入研究、讨论;“课后拓展”主要是对本课学习内容的延伸和深化,引导学生开展研究性学习和专题性学习。自读课文则以设置学习任务的形式,从不同角度对学生在课堂和课后进行必要的学习指导;学生以自主学习为主,必要时可辅之以师生的合作交流与探讨。

在这段说明性文字中,反复出现一个关键词:学习。较之于以巩固知识为目的的旧版作业本,这是一个巨大的进步。新版作业本,其实就是一种“学习设计”,充分体现了以学生为主体的教学理念,是与部编教材助学系统相呼应的另一套助学系统,笔者将其称之为第二套助学系统。编者欲以作业本为抓手,引导学生在对教读课文和自读课文两类作业的不断学习过程中,潜移默化地提高他们自主学习的能力,培养他们终身学习的能力。

一、教讀课文:引领学生与课文有效对话,让学生学会学习

(一)教读课文的“课前预学”,兼有助读和作业双重功能,让语文预习真正落地

“课前预学”,或激发学生阅读兴趣,或调动阅读期待,或与学生的经验、以前所学进行勾连,或提供必要的文本解读需要的背景知识,或照应单元重点提示和必要的阅读方法,或指出阅读中需要思考的问题等,目的在于引导、铺垫、提高阅读兴趣等。但一直以来,我们的语文预习因缺少必要的“脚手架”,缺乏科学的设计,而流于形式,收效甚低。如今作业本上的“课前预学”与教材上的“预习”相辅相成,两位一体,设计合理,让预习真正“飞入寻常百姓家”,既让学生养成了自主预习的习惯,又为课堂的深入学习奠定了扎实的基础。

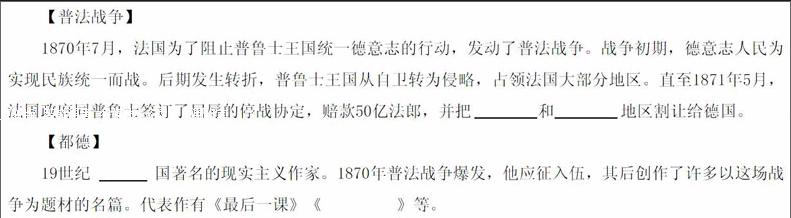

如《最后一课》的“课前预学”是这样的:

1.课前搜集相关信息,填写学习资料卡。

2.默读课文后,根据字义选字填空;然后思考字义和形旁的关系。

①懊( ) 追( )莫及 ②( )转 ( )言谢绝

( )辱 ( )人不倦 ( )蜒 令人( )惜

3.阅读课文后,你最喜欢文中的哪一个人物呢?联系课文内容,说说理由。

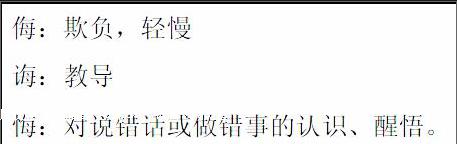

这篇课文的时代背景距离学生所处时代较远,加之年龄小、个体经验不足,学生没有家国之痛的经历和体验。因此,教学中要注意通过多种方式调动学生展开想象,唤起他们内心的情感,引导学生尽量将自己“浸泡”在作品的氛围中,去体会作品的情境。基于此,编者就要求学生课前搜集相关资料,了解“普法战争”,了解“都德”,以帮助学生更好地走进文本,走进小说主人公的情感世界。预习题1.以填空题的形式,考查学生收集资料的情況,有点有面,克服了学生的畏惧心理,解决了学生课前“难作为”或“不作为”的问题,使课前预习完全成为了可能。题2.则意在扫除字词障碍,大致了解文章内容。题3.则深入一步,围绕小说的核心要素“人物形象”,设计了这样一个题目,引领学生熟悉文章内容,初探人物形象,为课堂上把握人物形象打下扎实的基础。

(二)作业本的“课堂导学”,与部编教材的“思考探究”相互补充,大力促进学生自主学习能力的提升

“课堂导学”涉及文章内容、思想情感、课文主题、写作技法等各个方面,与教材的“思考探究”完美对接,学生可以此为“跳板”,进一步学习课文,提高自己的学习能力。

课文《黄河颂》后面有这样一道思考探究题:“诗人从哪些方面赞美了黄河的英雄气魄?静下心来想想,体会一下中国人民在抗战时期生发出来的磅礴的爱国激情”。与之匹配的是作业本“课堂导学”中的这道习题:“课文从黄河的自然特点、地理特征、黄河在历史上对中华民族的贡献等方面,赞美了黄河的英雄气概。请选择其中的一个方面,结合具体内容,说说诗歌蕴含的情感。”两处的题目相辅相成,配合默契。前者更多从“面”上引导学生理解歌词内容,并调动自己的情感体验体会作品传达的爱国激情。后者则侧重从“点”上去理解作者的思想情感,强调“言之有物,言之有据”。 布鲁姆、安德森“教育目标分类学”有六个层次:记忆、理解、应用、分析、评价、创造。前三个属于低阶认知能力,后三个属于高阶认知能力。显然,《黄河颂》中的“课堂导学”题,较之于课本上的“思考探究”题,能力要求更高,从“理解”迈向了“分析”。

(三)教读课文的“课后拓展”,将自主学习的能力推到了一个新的高度

“课堂导学”与“课后拓展”是两个层次的练习,体现了思维的渐进性,由课内到课外延伸拓展,由理解把握文本到积累梳理语言材料、扩大拓展学习资源,举一反三,内化为语文素养。“课后拓展”侧重于发展学生的高阶认知能力。

如《木兰诗》的“课后拓展”:

《木兰诗》叙述了一个充满传奇色彩的故事,语言风格独特,被称为乐府诗中的一朵奇葩。那么,什么是乐府诗呢?它有哪些特点呢?阅读下列资料,让我们一起来了解乐府诗。

1.江南

汉乐府

江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

2.十五从军征

汉乐府

十五从军征,八十始得归。道逢乡里人:“家中有阿谁?”“遥望是君家,松柏冢累累。” 兔从狗窦入,雉从梁上飞,中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。羹饭一时熟,不知贻阿谁。出门东向望,泪落沾我衣。endprint

(1)从内容上看,《木兰诗》写的是农家女子花木兰代父从军的故事,《江南》写的是采莲人劳作时观赏鱼戏莲叶的情景,《十五从军征》写的是 的故事。可见,汉乐府在内容上以叙事为主,多表现 (A、帝王B、贵族C、百姓)的生活。从艺术手法上看,汉乐府运用大量的修辞手法描绘情节:有排比,如“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”,《江南》中也有“ ”(填诗句);有顶真(上句末尾与下句开头使用相同的字或词),如“江南可采莲,莲叶何田田”,《木兰诗》中也有“ ”(填诗句);有对偶,如“兔从狗窦入,雉从梁上飞”,《木兰诗》中也有“ ”(填诗句);还有互文、复沓、夸张、设问等手法。从语言风格上看,汉乐府朴实自然,多用口语,极富音乐性。

(2)《木兰诗》是乐府诗中的一首北方民歌。沈德潜评价《木兰诗》“事奇、文奇”。但是也有人认为民歌中记述的木兰女扮男装从军十二年且立下赫赫战功一事,似乎言过其实。请你阅读下列材料,谈谈对这段“奇事”、这篇“奇文”的认识。

【材料一】

《木兰诗》是汉文化与少数民族文化交汇产生的诗歌名篇。在它的外部特征上,我们也能明确看到这种文化交汇的痕迹,我们甚至难以确证木兰到底是一个汉族女性还是少数民族的女性。她的从军是“可汗大点兵”的结果,而“可汗”则是少数民族首领的称号,但在后来,“可汗”又与“天子”通称,“天子”则是汉族人对皇帝的称谓。这种“可汗”与“天子”不加区分的现象,也正反映了少数民族文化与汉文化不加明确区分地融会于《木兰诗》中的特征,同时也使木兰的民族区分变得模糊起来。作者重视的不是木兰是哪一个民族的人,而是她是怎样的一个人。与此同时,“木兰当户织”所呈现的生活画面,是男耕女织式的汉民族文化的典型特征,而作为一个未出阁女子的善于骑射、能征善战,则更具有北方游牧民族文化的典型特征,这些都浑融地体现在木兰这同一个人物的身上,也是不同民族文化交汇产生的性格特征。

——王富仁《〈木兰诗〉赏析及其文化学阐释》

【材料二】

北方人民生活在辽阔苍茫的环境之中,再加上长期的游牧征战生活,不仅使他们练就了娴熟的弓马技巧,也形成了他们的尚武之风。因此北方人民较为爽朗、豪放,喜欢舞枪弄棒。北朝女子更多地关注社会生活方面,她们渴望婚嫁,对男女双方的身份、地位有意识地作出表露。因此她们的口吻直截了当、理直气壮、性格大胆率直,敢说敢做。加上北方由于连年战火,人民生活困顿不堪,因此,保家卫国的思想已在北方人民心中生根发芽,本可以守在闺中绣花织布的花木兰也被形势所迫,女扮男装,奔赴战场。

——林芳、赵艳红《论〈木兰诗〉与地域文化的关系》

《木兰诗》是一首北朝民歌,具有乐府民歌的独特风格,是一首乐府诗。那么乐府诗有什么特点呢?编者以《江南》和《十五从军征》两首乐府诗为补充材料,让学生阅读,对照《木兰诗》,自主学习、思考、发现,并完成题目(1),从而让学生了解乐府诗在内容、艺术手法、语言风格等方面的特点。整个过程以学生为本,要求学生自己将知识发现进行到底,最终提高他们的自学能力。题(2)要求学生阅读有关材料,談谈对木兰女扮男装从军十二年且立下赫赫战功这段“奇事”、《木兰诗》这篇“奇文”的认识。这考查的是学生的分析、评价能力。思维更有深度,也更有质量。通过这种方式,进一步锻炼了学生的思维能力,培养了他们自主学习的能力。

二、自读课文:强调学以致用,注重自主学习能力的培养

“自读课文”的作业,要求学生运用在“教读课文”中获得的阅读经验,自主作业,强化阅读方法,沉淀为能力,目的是“用法”。“自读课文”以设置学习任务的形式,从不同角度对学生进行学习指导,让学生充分发挥主体作用,提高自学的水平。

如《土地的誓言》一文的作业是这样设计的:

学习任务一

根据下面各学习任务的要求,积累语文知识,学习语言运用。

1.〔初读,正音辨字〕朗读课文,给下面的加点字注音或者根据拼音写汉字。

嗥鸣( ) 山涧( ) 镐( )头 污秽 ( )

斑lán( ) lán( )语 gèn( )古 zhì( )痛

2.〔二读,入文〕朗读,是进入文本、接近作者最直接、最有效的手段。古人曾说过,“读书百遍,其义自见”。回顾上学期学过的朗读知识,再次诵读课文,并在文中画出你深有感触的语句。(反复轻声诵读,加深感受)

3.〔三读,入情〕国家有难,国土沦丧,沉重的历史时刻,谁不沉痛感念?“九一八”事变给东北人民带来了深重的苦难。事变发生后,难民逃亡关内,当时正在西安二中教书的音乐家张寒晖,天天目睹着家破人亡、流离失所的人间悲剧,有感而发,谱写出后来传唱大江南北的歌曲《松花江上》。在了解那段历史的基础上,欣赏《松花江上》,并在这首歌的伴奏下,再一次有感情地朗读课文。

再一次朗读课文,我读到作者的誓言是“ ”;倾听着作者对土地的誓言,我感受到 。

学习任务二

深入学习课文,思考并完成下面的学习任务。若有需要,可与同学、老师开展合作探讨。

4.课文的眼目为“土地的誓言”,通读课文后,请你拟写一个新的题目。(根据文意,尽可能地写出你认为合适的词语)

(1) 的土地 的土地 的土地

(2)土地的 土地的 土地的

5.细读知识卡片,回答问题。

(1)请在《土地的誓言》中找出作者运用铺陈手法的语句,仿照《大堰河——我的保姆》的形式,将它们适时分行、稍作修改,并拟诗题。

(2)有感情地朗诵自己改写而成的诗作,并思考:课文运用铺陈手法,起到了怎样的表达效果?你的改写又有什么新意呢?

6.端木蕻良的生前绝笔《故乡永远是我的》,在最后写道,“故乡是不能选择的,只能爱”,足见他对故乡的挚爱之情。但在《土地的誓言》中,作者回忆故乡时,却出现了这样的话语:endprint

(1)我想起幽远的车铃,晴天里马儿戴着串铃在溜直的大道上跑着,狐仙姑深夜的谰语,原野上怪诞的狂风……

(2)在那田垄里埋葬过我的欢笑

对于这些话语,不同的人有不同的理解:有人认为,故乡原本如此,总有迷信和死亡,作者不过是照实写来,体现作者对故乡一切的无保留的爱;也有人认为,故乡沦丧,难免会出现一些阴暗、沉重的色彩;也有人认为,这些原本就是对故乡的正面书写,体现的是故乡的神秘和作者与故乡之间的血肉联系。你赞同哪一种说法?或者你有什么不同的看法?请结合课文,阐明理由。

学习任务三

7.完成上述学习任务后,阅读下面相关材料,进行拓展性学习。

《松花江上》和《嘉陵江上》是抗日战争时期传唱最广的两首歌曲,有许多共同之处。

1939年春末,端木蕻良在重庆教书,每天傍晚沿嘉陵江边散步,创作了散文诗《嘉陵江上》。该诗后来由著名音乐家贺绿汀谱曲,传唱一时,影响深远。

嘉陵江上

端木蕻良

那一天,敌人打到了我的村庄,我便失去了我的田舍、家人和牛羊。如今我徘徊在嘉陵江上,我仿佛闻到故乡泥土的芳香,一样的流水,一样的月亮,我已失去了一切欢笑和梦想。江水每夜呜咽地流过,都仿佛流在我的心上。

我必须回到我的家乡,为了那没有收割的菜花,和那饿瘦了的羔羊。我必须回去,从敌人的枪弹底下回去。我必须回去,从敌人的刺刀丛里回去。把我那打胜仗的刀枪,放在我生长的地方。

下面是张寒晖创作的《松花江上》的歌词。

松花江上

张寒晖

我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱。我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘。

九一八,九一八,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏,流浪!流浪!整日价在关内,流浪!哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡?哪年,哪月,才能够收回那无尽的宝藏?爹娘啊,爹娘啊。什么时候,才能欢聚一堂?

据传,这两首歌曲还颇有渊源:

原来端木蕻良在重庆教书时,诗人方殷到重慶北碚探望他。两人谈起《松花江上》,端木认为歌曲道出了东北人民 的感受,但在感情基调上过于 ,于是决定写一首 基调的歌词。这就是《嘉陵江上》。

试比较这两首歌,根据你对两首歌的感受,在上文横线上填上适当的内容,并结合歌词内容谈谈你这么填的理由,写在下面的横线上。

本课的作业,共设计了三大块学习任务。任务一通过三读课文,从正音辨字到入文再到入情,让学生积累词语、朗读等相关的语文知识,并初步体会文章的内容情感;任务二则借助拟写新的题目,呈现铺陈的知识卡片并让学生进行仿写,分析感情色彩特殊的词句等方式,让学生进一步把握文章内容,理解文章主题;任务三为学生提供了《嘉陵江上》、《松花江上》两则拓展资料,让学生对这两首歌的主题、感情基调等进行比较阅读。三大块学习任务,由浅入深,由表及里,不断促进学生思考,不断培养他们自主学习的能力。

三、补白资源:给学生的自主学习做好了铺垫

作业本上的补白资源包括:知识卡片、小贴士、写作助手等。这些内容或是方法的点拨、或是知识的补充,或是背景的介绍,与相关练习紧密配合,具有很强的实用性、指导性,给学生的自学铺平了道路,保证了自学的质量与水准。

总之,2016版《语文作业本》是基于提高学生核心素养而编的一套学生用书,它有着与教材相配套的助学系统,选择学生立场,指导学生学习,体现的是一种“学习设计”和以学生为主体的理念。它是引导学生学习用的文本,是学生通向目标的脚手架。用好作业本,能够提高学生自主学习的能力,培养学生具有终身学习的能力。

参考文献:

[1]胡勤.语文认识论[M].杭州:浙江教育出版社,2014.

[2]刘儒徳.教育中的心理效应[M].上海:华东师范大学出版社,2006.

[3]义务教育语文课程标准(2011年版)﹝S﹞.北京:北京师范大学出版社,2012.

(刘卫雄 浙江省绍兴市第一初级中学 312000)endprint