基于“环化结合”特色的实验教学体系构建

2017-09-25郁先哲王存文

袁 华, 郁先哲, 陈 伟, 王存文

(武汉工程大学 化学与环境工程学院, 湖北 武汉 430073)

实验教学研究

基于“环化结合”特色的实验教学体系构建

袁 华, 郁先哲, 陈 伟, 王存文

(武汉工程大学 化学与环境工程学院, 湖北 武汉 430073)

结合国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念以及学校历史和专业特色,深化实验教学改革,构建具有“环化结合”特色的实验教学体系。通过教学队伍、教学内容、特色教材、对外交流等建设,培育学生化工清洁生产和环境保护理念,提升学生的综合素质和创新能力。

实验教学体系; 环化结合; 绿色化学

党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的5大发展理念,其中创新发展是“十三五”时期实现经济结构战略性调整的关键驱动因素,绿色发展是实现经济活动可持续发展、生态文明良性循环、人与自然和谐共生的必然选择[1]。在国家建设“资源节约、环境友好”两型社会、大力发展循环经济的背景下,传统化学工业面临巨大挑战:资源能源紧张、环境污染严重、复合应用型人才匮乏。因此,传统的化学工业及其人才培养模式需要从简单的经济增长型向可持续发展型转变,专业培养理念也需要从单专业灌输向复合应用型人才培养转变。

顺应时代和社会发展要求,我校以湖北省化学基础课实验教学中心为基础,依托湖北省化工清洁生产中心、教育部磷资源开发与综合利用工程技术中心、绿色化工过程教育部重点实验室、湖北省新型反应器与绿色化学工艺重点实验室和校内外工程技术中心等教学科研平台,逐步发展建立了武汉工程大学环境与化工清洁生产实验教学中心(简称实验中心),2009年成为国家级实验教学示范中心立项建设单位,2013年通过教育部委托组织的专家组现场考察验收。经过多年的建设和发展,实验中心不断深化实验教学改革,创新实验教学内容,根植“环境人知化工,化工人护环境”的教学理念,形成了集资源有效开发、化工清洁生产、环境保护与监察三位于一体的实验教学新体系,独具环化结合特色。

1 人才培养思路

1.1 传统化学工业的历史与现状

资源、环境与可持续发展问题是影响当今世界经济社会发展的首要问题。据美国环保署调查统计,当代全球10大环境问题中至少有7项与化学工业及其产品的化学物质污染相关,且该调查仅涉及70 000多个商用化学品中的365个。全球工业行业中,化学工业及其相关产业化学污染物排放量位居第一,是处于第二位的冶金工业的4倍。化学工业是我国国民经济支柱产业之一,传统化学工业在为人类物质生活创造了极大便利的同时,也向大气、水、土壤排放了大量等有毒有害物质,其中“废气、废液、废渣”的排放量分别位居全国工业“三废”排放总量的1、4、5位,对环境造成了严重污染。随着环境资源问题的日益突出,传统化学工业必须重视控制污染、节能减排等重大现实问题[2-3],其发展战略需要从单一经济增长型向资源节约、环境友好的可持续发展模式转移。

1.2 实验教学目标的转变

我校(原武汉化工学院)是中南地区唯一一所以化工及相关学科为特色的多科性大学。学校经过40余年的发展,逐步形成了以化工为特色、面向化工行业、在部分学科形成行业特色和区域优势的学科定位和为现代化工领域培养创新型、复合型、工程化、国际化的“两型两化”的人才培养目标。结合学校自身办学历史和社会发展要求,实验中心在教学改革过程中积极重构实验教学体系、调整教学内容,以培养具有扎实化学化工基础知识的环境工程复合应用型人才和具有环境科学基础知识的化工复合应用型人才作为主要发展目标,把绿色化学工艺、化工节能减排技术、化工安全生产、污染源控制、环境监测与管理、环境影响与评价、清洁生产审核等基础知识和技能贯穿到三层次七模块实验教学体系中,致力于“环境人知化工,化工人护环境”教学理念的培育和实践,通过资源整合和课程体系建设,让绿色化学、化工清洁生产、环境保护理念深入实验课堂、深入学生心灵。

2 特色实验教学体系的构建

2.1依托学科优势和区域经济特点

自2006年组建以来,实验中心一直致力于探索如何实现实验教学内容与化工、环境资源类专业对接,着力形成专业特色与核心竞争力。一是依托学校化工、制药和选矿等学科专业优势,在实验课程体系建设中努力寻求绿色化学思想的共性与融合;二是依托湖北石油化工、磷化工和有色冶金工业大省的产业经济特点,努力把人才培养目标向服务于化工、矿山和制药等相关企业调整,培养复合应用型人才[4-6]。基于以上2点,在基础课和专业基础课的设置及内容上突出资化结合、矿化结合、材化结合和药化结合,同时在专业主干课和专业选修课程的设置上突出资源综合利用、矿物材料加工、制药绿色工艺等产业特色。

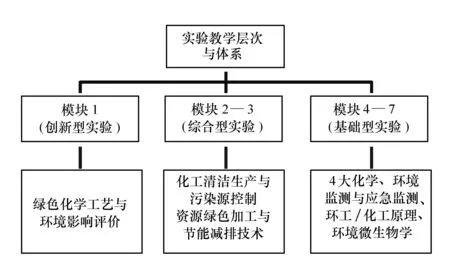

2.2 有效整合资源,凸显环化结合特色

结合国家级质量工程建设项目和特色专业建设的需要[7-8],学校将有关学院的实验教学资源进行了整合配置。学校化工与制药学院、化学与环境工程学院、资源与土木工程学院、材料科学与工程学院等主干学院和专业的基础化学实验教学任务由实验中心统一承担。实验中心通过实验教学资源的调配和实验教学内容的调整,设立了基础型、综合设计型、研究创新型三层次七模块实验(见图1)。基础层次包括无机化学、有机化学、物理化学和分析化学实验、环工/化工原理实验、环境监测与应急监测实验、环境微生物学实验,重在巩固基础知识;综合设计层次包括化工清洁生产与污染物控制实验、资源绿色加工与节能减排技术实验,重在培养专业知识综合应用应力;研究创新层次的实验主要通过学生参与绿色化工省部共建重点实验室教师科研项目,进行绿色化学工艺和环境影响评价研究,重在提升创新和工程能力。三层次七模块实验的总体训练目标是把资源利用、化学选矿、化学制药和材料加工等专业的学生技能和素质体现在“资源节约、环境友好”的两型社会建设理念的核心价值上。

图1 实验教学内容层次与体系

3 实验教学改革与实践

3.1 教学队伍建设

根据教育部《高等学校基础课实验教学示范中心建设标准》和《国家级实验教学示范中心管理办法》的要求,我校实验中心先后制定了实验中心建设规范、岗位设置、岗位职责和考评办法等系列管理制度,其中把实验队伍建设放在首位。中心人员实行聘用制、实验课程实行主讲教师负责制、实验技术人员实行主辅岗及轮岗制;中心新进人员实施准入制度;聘用“双师型”人才充实实验教学队伍。结合学校特色和人才培养目标,注重教学队伍特色化:教学队伍中有省级教学名师2人、国家清洁生产审核师13名、国家注册环保工程师1名、全国企业环境监察员2名、全国环境监察高级培训师3名、国家环境影响评价工程师6名。

3.2 教学内容改革

新的实验教学体系由基础型、综合设计型和创新型三层次七模块组成,选定各层次各模块的实验项目时在厚基础、强能力、重创新的基础上,坚持渗透绿色化学思想和环境保护理念。

第一层次为基础型实验,采取统一组织、单人独立完成的实验教学方式,以巩固学生专业基础知识、提高实验操作技能。例如传统有机化学实验中甲苯氧化制备苯甲酸、苯甲酸酯化制备苯甲酸乙酯为2个独立的单元实验[9],产物一般废弃。在新的实验教学体系中将甲苯氧化制备苯甲酸—苯甲酸的重结晶与熔程测定—苯甲酸酯化制备苯甲酸乙酯串联起来,前次实验的产物成为下次实验的原料,渗透清洁生产理念,有效培养学生资源节约和环境保护意识。

第二层次为综合设计型实验,由2~4人分组完成,例如基于生产实际应用而开设的肝泰乐废液制备工业草酸、化工废水湿式氧化技术、工业尾气除尘脱硫一体化技术等实验,采取开放式教学,由学生自选实验项目或自主设计实验内容和步骤,着重培养学生综合运用知识、分析和解决问题的能力,同时培养学生清洁生产技能和循环经济理念。

第三层次为创新型实验,实验项目来源于教师科研项目、校长基金项目、实验中心创新专项等,由学生独立或小组完成。例如“863计划”项目“黄姜皂素水污染控制技术及工程示范工程”转化而来的“高浓度有机废水的三阶段厌氧处理实验”、 国家科技支撑计划项目“混酸法分解中低品位磷矿湿法磷酸净化工艺技术示范工程”转化而来的“新型混合萃取器萃取湿法磷酸实验”等创新实验项目,对于培养学生创新思维和工程应用能力具有实战意义[10]。

目前已开出基础型实验56项(必修),综合设计型实验73项(必修和选修),创新型实验60项(自由申请选修)。

3.3 特色教材建设

近年来,中心教师结合实验教学心得和科研成果,总结理论和实验教学经验,主编出版了包括《大学基础化学实验》《现代工业化学概论》《化学制药工艺学》《污染源监察》《城市污水处理厂运行及设计》《新型反应器与反应器工程中的新技术》《有机化学实验》《水环境控

制例题与习题》《环境学科实验教学的创新与发展》[11]《环境与化工清洁生产创新实验教程》在内的相关理论和实验教材30余部,环化结合特色鲜明。其中2012年由化学工业出版社出版的《环境与化工清洁生产创新实验教程》,汇聚了湖北省化工联盟高校在资源、环境、清洁生产等领域的80项前沿研究成果[12],大部分成为立项创新实验项目,这部教材对于启迪学生创新思维、培养学生环境保护意识具有重要参考价值。

3.4 交流与合作

实验中心利用师资和专业特色实验室资源,积极开展国际国内的交流与合作。学校承办了湖北省首届大学生化学实验技能大赛、牵头组建了湖北省化学工程与工艺专业校—企合作联盟、为政府环保机构和化工环保企业培训技术人员,与桂林理工大学、南京工业大学、青岛科技大学、河北工业大学等10余所高校互派学生交流学习,邀请或派出教师进行国际国内学术交流,交流总量达6 000余人次,示范辐射作用显著。其中与桂林理工大学建立了以学生班为单位的年度本科生交流互访机制。桂林理工大学水污染控制实验教学中心和我校环境与化工清洁生产实验教学中心同为国家级实验教学示范中心,两校学生的交流互访对于拓展学生专业视野、牢固树立环境保护理念、提升学生创新意识和工程应用能力意义深远,深受学生欢迎。

References)

[1] 孙新章.中国参与2030年可持续发展议程的战略思考[J].中国人口·资源与环境, 2016,26(1):1-7.

[2] 胡常伟,李贤均.绿色化学原理和应用[M].北京:中国石化出版社,2006.

[3] 贡长生,单自兴.绿色精细化工导论[M].北京:化学工业出版社,2005.

[4] 郝玉兰,张荣明,王俊,等.绿色化学实验教学体系的探索与实践[J].实验室科学, 2012,15(5):9-13.

[5] 石辉,葛碧洲,张军,等.环境科学专业实验教学体系重建与实践[J].实验技术与管理, 2015,32(12):5-8.

[6] 姜翠玉,吕志凤,战风涛,等.研究型化学实验教学体系的构建与实践[J].实验室研究与探索,2015,34(4):174-178.

[7] 王革思,周天,高明生,等.构建“三位一体”实验教学体系培养本科生创新型人才[J].实验技术与管理,2016,33(9):18-21.

[8] 郭玉鹏,徐家宁.化学基础实验教学体系的建设与示范[J].中国大学教学,2014(9):79-81.

[9] 周科衍,高占先.有机化学实验[M]. 3版.北京:高等教育出版社,2002.

[10] 温倩.我国湿法磷酸净化技术及其工业化进展[J].化学工业,2012,30(8):20-23.

[11] 徐竞成,施鼎方,张莉,等.环境学科实验教学的创新与发展[M].北京:高等教育出版社,2016.

[12] 袁华,张莉.环境与化工清洁生产创新实验教程[M].北京:化学工业出版社,2012.

Construction and practice of experimental teaching system based on characteristics of combination of environment and chemistry

Yuan Hua, Yu Xianzhe, Chen Wei, Wang Cunwen

(School of Chemistry and Environmental Engineering, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430073, China)

Combined with the national development concepts of “Innovation, coordination, green, openness and sharing”, the school history and the professional characteristics, the reform on the experimental teaching is deepened, and an experimental teaching system with the characteristics of the “Combination of environment and chemistry” is set up. Through the constructions of the teaching team, the teaching content, characteristic teaching materials, the foreign exchange, etc., the students’ concept of the cleaner production of chemical engineering and environmental protection is cultivated, and their comprehensive quality and innovation ability are improved.

experimental teaching system; combination of environment and chemistry; green chemistry

G642.0

: A

: 1002-4956(2017)09-0154-03

10.16791/j.cnki.sjg.2017.09.038

2017-02-13

国家本科教学质量工程项目“环境与化工清洁生产实验教学中心建设”(2009);湖北省教育厅教学研究项目(2011272, 2012284);武汉工程大学教学研究项目(2016009)

袁华(1965—),男,湖北蕲春,教授,主要从事有机化学和实验教学及实验管理工作.

E-mail:yuanhua@wit.edu.cn