韩城识得司马迁

2017-09-22李阳波

李阳波

史公从生到死,充满谜团,只见谜面,谜底呢?也许永远不会揭开。一个伟大的史学家,他最后的历程竟接通了许许多多难考甚至不可考的传说。

一说到韩城,自然会想到司马迁。司马迁祠,位于陕西省韩城市南十公里芝川镇东南的山岗上,东西长555米,南北宽229米,而积4.5万平方米。它东临黄河,西枕梁山,芝水萦回墓前,开势之雄,景物之胜,为韩城诸名胜之冠。司马迁祠的北侧,断崖壁立,高约百米,祠院四周都是用砖砌起的数仞高的垛墙,远瞻俯瞰,备极雄伟。院内有数十株参天古柏,花木竟芳,寓意着司马迁的伟大人格与万代名香。

厚厚积淀书香地

从西安市到韩城,车走了三个多小时,终于到了太史公故里,遥见司马迁祠墓悬于高岗之上,并不马上上山,先就近午饭。找了一家饭店,看来是较好的了。掌柜是个颇有型格的中年男子,四方脸,一头长发,有点儿将军俑的味道。西安人喜欢喝西风酒,五年酿、十年酿,清香,入口并不浓烈,但其实是烈酒。掌柜忙得很,一边写菜单,一边从柜里掏出酒来,却叫韩城龙门特酒,六年酿。它有自己的性格。

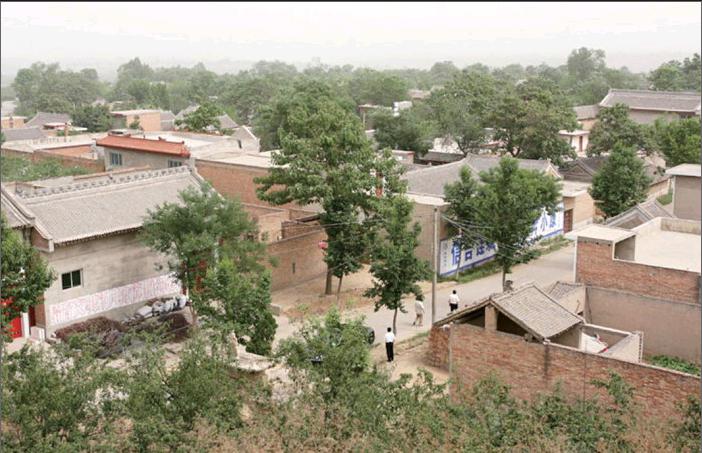

韩城在陕西东北,其东北,是黄河壶口瀑布;其西北则是黄帝陵,是延安。今人看瀑布,或者朝圣,韩城往往只是中途站,远道游客,即使对太史公司马迁有认识,也不见得有兴趣。可这么一来,韩城仍然保持小镇的风味,还不多见高楼大厦,还不多见熙攘喧闹的游客。据说城里还保留了不少唐代至清代的建筑,尤其城北的党家村,遍布明清的四合院。一般民居的四合院,砖木结构,但另有特色,并没有院墙,房子的背墙就当是院墙。大多只有一进。上房一连三间,供奉祖先、招待宾客。耳房和下首的厅房太半设有阁楼,但绝少住人,只放杂物。房子之间也甚少回廊,天井小小,当然也没有后花园。至于入口,就开在其中一间厅房的背墙,偏左或偏右,而向街巷。这些四合院肩靠着肩,一院一院排列,比较朴素。1986年,韩城名列历史文化名城,主要是因为城里各朝的古建,大禹庙、普照寺、魏长城遗址、各家门楣雅驯的题字等等,其中最重要的自是《史记》文化,包括司马迁的祠墓。当代的韩城,以出产煤炭为主,相对于其他开发的城市,建设并不那么现代化,但千百年来可说书香世代,除了汉代出了这么一位伟大的史学家,明清两朝,还出过一位宰相、一位状元、五个解元、七个武解元,许许多多的举人、秀才。过去韩城有这么一句俗语:“走下司马坡,秀才比驴多。”以形容此地的文化之盛。

前生今世细品味

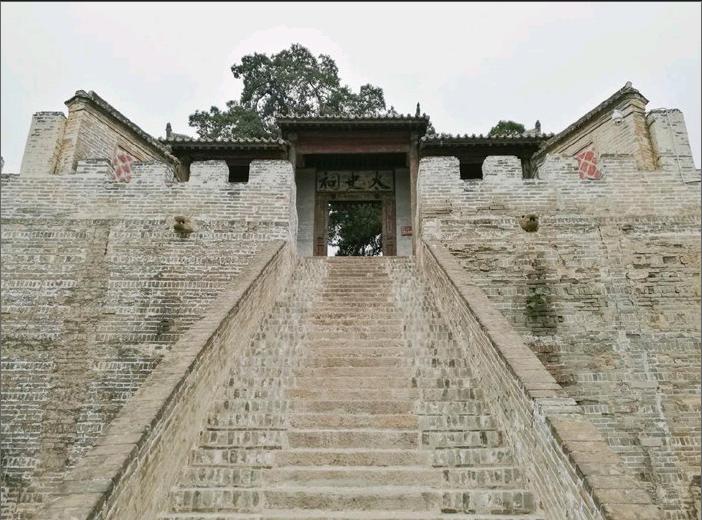

司马迁祠墓坐落在韩城市芝川镇东南小山的悬崖,规模不大,远看像小小的城堡,西靠梁山,东临黄河。据说黄河不高兴时,甚至在山上也可以听到它的低叹。史公喜欢引用孔子语,又时而融化《论语》,他要是重临故里,怎能不会想到“逝者如斯夫,不舍昼夜”?至于芝川镇赖以为名的芝水,则自北而南,原本为山脚下涓涓细流。芝水本名陶渠水,名字有点儿不雅,《水经注·河水注》记汉武帝曾经莅临,因采得灵芝,于是改名。

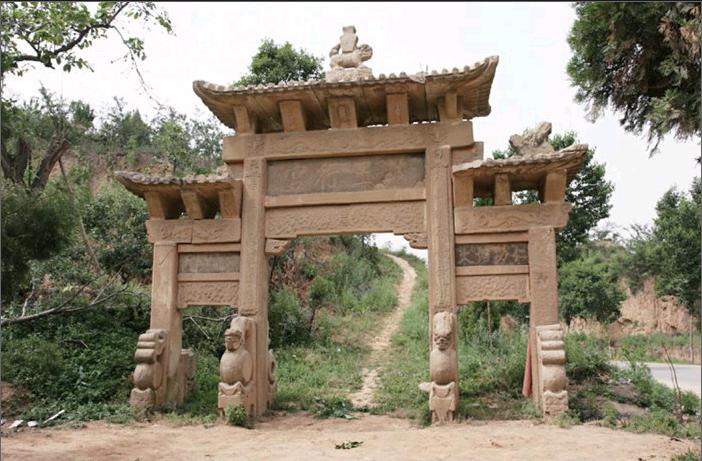

《水经注》记载司马迁祠墓的建立,出自西晋殷济的倡议:“永嘉四年,汉阳太守殷济瞻仰(史公)遗文,大其功德,遂建石室,立碑树柏。《太史公自序》日:迁生于龙门。是其坟墟所在矣。”这是司马迁祠墓最早的记载。到了北宋,县令尹阳再大事整修扩筑,增建献殿、寝宫,并且塑成司马迁坐像,完成基本的格局。清代康熙年间,太史翟世琪见祠院日久颓坏,再次发动乡民重修,扩宽、巩固祠前的堂基,又修葺、畅通石磴,一修七年。如今的祠墓,从山麓开始,一路都是石块铺砌,这些石蹬,许多年来日晒雨淋、无数人车碾踏,已变得大小、凹凸不齐,这反而古朴,颇有古风。而且沿路先后就有牌坊矗立,数数,一共四座。第一座,是坡下路口清代重建的木牌坊,上书“汉太史司马祠”。到牌坊前,先走过明代的芝秀桥,桥作拱形,栏杆的石柱头大多毁坏了,没有毁坏的,原来雕上各种瓜果,两端各有牌坊,一个上书“钟灵毓秀”,是杨虎城题字。桥下淌过的应该是芝水,可如今部变成泥地或者草坪了。

往前走是司马古道,整个建筑群,就以这古道最古,旧名韩奕坡。韩,指韩城;奕者,大也。历史上的韩城,位处秦晋交界,为两国必争之地。三家分晋后归入魏。由于受群山围抱,山虽不高,毕竟交通不便,于是修成山坡。严格而言,这山坡说不上康庄大道,不过坡道陡长,由山麓到山頂,上承韩城,下临魏长城,秦要西出,或者魏要往河西,这是唯一通道。秦统一后,则是韩城接连其他地方的枢纽。楚汉相争时,韩信曾借古道行军。少年时的司马迁,曾在上头耕田放牧,然后从古道走下来,从此展开他波澜壮阔的事业。这古道,先为访客营造一种走进历史的状态。

古道之后,由岔路再上,横亘山前的,是第二座牌坊,名曰“高山仰止”,两边木柱下以砖石承托,建于清康熙年间。这是史公对孔子的颂赞,后人转赠史公。山,的确不在高。往上又是石阶,没多久是另一座宋代的山门,另名“史笔昭世”。经过朝神道,仰看,是九十九级石阶,拾级而上,五十九、六十,居然并不觉得累,回头看,我是在做梦吗?多年来好几次到西安,总想到太史公的故里,因为不同的原因,没能成行,虽不能至,心向往之。前而就到了最后一座建于清代的石牌坊“河山之阳”,建得方正沉稳,俨如门字。再上十数级石阶,就是“太史祠”门口了,心情有点复杂,伟大的太史公真的就长埋此地吗?终于到了山顶了。山上山下其实不过一百多米,因为祠院高悬在山巅,四周砌起垛墙,依崖就势,看来高耸雄奇,整个结构,既结合地理环境,又突破传统对称的布局,仿佛就是史公人格与文风的体现,有游侠之奇,有刺客之险,却又拙朴、浑厚,虽崎岖错落,徜徉其间,其实并不难走,真是建筑学上的佳作。

高瞻远瞩谱史篇

祠院包括献殿和寝宫,四周种植了松柏。献殿算是最大的建筑,一共穿堂五间,陈列了历代的碑石、牌匾,一青石供桌,清明祭祀的时候就在这里举行。献殿之后是寝宫。宫里的神龛放置了一尊司马迁的泥塑坐像,高约三米,方脸长鬓,最瞩目的是三根长长垂直的须髯,神情伶俐,目光灵动,看来风华正茂,仿佛完成太初历前后,事业正如日方中。他身着红色的阔袍,左臂弯曲放在胸膛,右臂下垂。这是北宋的作品。据韩城民间传说,修建寝宫时,寻得司马迁的写真,出自司马迁夫人之手,夫人姓柳名倩娘,擅长绘画。无论如何,这是太史公最古的形象。endprint

司马迁的墓冢在寝宫后面高台之上,圆形,高约3米,看来像蒙古包,四周雕了八卦和花卉图案。墓项长出一株古柏,向四面伸展,俗说“五子登科”。正面墓碑由乾隆时名家毕沅书写。

为什么会建成像蒙古包?原来不是这个样子的,据说重修旧墓时,把它改成蒙古包的是元世祖忽必烈,以示对这位《匈奴列传》的作者致敬。我不知道这说法是否真确,史公的传说太多、太奇,令人总是半信半疑。

但司马迁墓只是衣冠冢。祠墓在西晋始建,距太史公已四百年。

史公写完《报任安书》《史记》后,即从史上消失。王国维按正史考订说史公卒年“绝不可考”。这不可考的卒年其实还包括他的死因。史公之死,学者有好几种推测:自杀、他杀、寿终正寝。推测而己。史公的后人,见于《汉书》的,只有一个女儿,嫁给杨敞,《汉书·杨敞》记载杨敞官至宰相,却很怕事,而且优柔寡断,霍光要废淫乱的昌邑王,另立后来的宣帝,派人看他的态度,他害怕得六神无主。还是这位史公女儿,趁来客更衣,为他出主意,分析利害,这才立定决心拥护易帝。这位明决而不愧史公的女子,没记名字。

史公是有嫡系后人的。《汉书》记王莽摄政时寻史公后人,封为“史通子”,但后人之名欠奉。史公之后,正史上记载的就是这些了。不过韩城人认为,史公女儿,叫司马英,史公另有两个儿子,大子司马临,次子司马观。史公遭了贰师将军李广利的毒手,死于狱中。

如果这个司马迁墓只是衣冠冢,那么真骨冢呢?是否还有真骨冢?一位朋友告诉我,在徐村。

冯同一家探渊源

朋友提醒我展览室里就有帧徐村司马迁真骨墓的图片。我不过在展室里随便瞄瞄,可没有什么发现。徐村?另有一帧,是徐村村口的牌坊“法王行宫”。“法王行宫”很奥妙,从另一边读来,竟是“宫刑枉法”,那是对汉武帝处理李陵案的抗议。

法王本有其人,在韩城因擅医术,落后、迷信的乡民奉之为神,为他建了庙宇,如今庙已不存,只留下牌坊。但徐村人借供奉法王以斥责恶法。而宫后一个墓冢,据说就是史公真骨所在。韩城原来有两个司马迁祠、两个司马迁墓。一个在芝川,另一个在徐村,相距只二里多。芝川镇的较有规模,年代较古,于是好像独领风骚,所以芝川的“汉太史司马祠”是国家级文物,而徐村的“汉太史遗祠”建于明代,则属市级文物。但西晋殷济当年选芝川建祠,也无非因地制宜。觉得这里最好,如此而已,从此坐实,其实谁也说不准。史公“好奇”这是据扬雄之说,然则史公精灵,或者偏怜徐村也未可知,因为史公身后,徐村最多奇闻。最奇的是,徐村并无人姓徐,全村约八百人家,一姓同,另一姓冯。同姓,其他地方不多,冯姓则遍衍各地。这里的同冯都自认是司马迁的后裔。史公后人因逃避诛族之祸,返回故里,隐居在嵬山下荒芜的老牛坡,取名“续村”,取后继有人的意思。其后再改同音“徐村”,以示余人有二。避祸的时间,传说不一,有的说始自史公下狱时,为免诛族;有的说是由于晋末刘宋杀戮司马皇族,史公后人怕受牵连,翟世琪即持此说。

迁居不足,还得改姓把司马一分为二,长门在马字加两点,成冯;次门在司字加一竖,成同。外人,后世的外人,要是不信,附近的“汉太史遗祠”除供奉了司马迁坐像,一如芝川镇,还供奉了同、冯二姓的始祖。一祠同祖两姓,真是世间仅有。而且两家祖传遗训:“冯同一家,冯同不分,冯同不婚”。一家不分,是睦邻,但不婚,却仿佛千年诅咒,拆散多少想亲上加亲的情人?直到1963年,终于由两个明决而有史公遗风的情人破解了。

徐村还有一些奇妙的习俗,例如庆节里村人最重视的是清明,因为祭的是太史公。清明节前一天,法王庙遗址前会演戏,大家都来看戏,从黄昏看到深夜,但一到破晓,更奇的戏出现:演的、看的,忽而拔腿就跑,跑的还包括后台,连布景、道景也一并迅速拔掉,一直跑进坡下村里的九郎庙去,再在九郎庙里把戏继续演下去、看下去,连续三天三夜。这叫“跑台子戏”,演员和观众都有共识,都久经训练。

据说,史公埋骨徐村之后,一直不敢公布:村人相信史公因任安案再次下狱,遭了毒手,尸身是偷运出来的。史公后人清明上坟唱戏,其实是偷祭史公,宣帝年间,戏演到高潮,传来官员马上入村的消息,以为实情泄露,要问罪而来,于是仓皇逃跑,演员也来不及卸妆。却原来那是宣帝恩准《史记》发布,杨恽回乡报喜。于是转忧为喜,再把戏唱完。为了纪念,以后索性就照这方式演下去。这种奇特的表演方式,中外也少见。

离开司马迁祠墓前,在小店买了本《司马迁的传说》,作者徐谦夫,是韩城市城南村人,他搜罗整理了韩城人代代口传史公的故事。老辈口述,徐先生笔录。既属口传,传了这许多年,不免“补苴罅漏”,以自圆其说;不免“张皇幽眇”,以发挥想象。也不避矛盾,何必深究呢?这是民间文学,是文学,而不是史学。

谜团无解昭万代

韓城旧称夏阳,先秦时则叫少梁,这是司马迁的祖居,这方面殆无可疑。《史记·自序》里写先辈皆葬于夏阳:司马错,“葬于华池”;曾祖司马无泽、祖父司马喜,“皆葬于高门”,两地都在夏阳,至今祖墓犹存。但史公自己是否生于韩城,原来也是有争议的。他记了先祖一笔之后,自称“迁生于龙门,耕牧河山之阳”。韩城内有龙门山,但韩城以北山西的河津另有龙门,所谓“鲤跳龙门”即是,黄河从壶口南下,至晋陕峡谷,形成一大奇景。

河津龙门,今称禹门口;河津与韩城,一河分隔而已。早几年,我曾经在对岸山西的壶口,观看汹涌的瀑布,果然逝者如斯,并且遥望彼岸,好像听人说,风景那边独好。不过古人称山之东南、水之西北为“阳”。河津在黄河东面,看来符合“河之阳”的说法。然则史公出生的龙门,是韩城龙门山的简称,抑或是跃过了河津的龙门呢?司马迁曾随父亲搬迁,从黄河此岸迁到了彼岸?从华池、高门,然后落户河津?司马谈求学时转益多师,父子不见得长居旧地。迁居,这是王国维也同意的。奇怪史公记了好几位先祖的葬地,反而没有交代对自己期望最殷的父亲。司马迁的“迁”,是否因此得名呢?于是山西人争辩说,司马迁其实是河津人,河津辛封村有司马迁父子的墓,更有司马迁的直裔,二千年后,至今还有二十多户人家哩。《汉书》记王莽追封史公后人为“史通子”,这也是河津史公故里辛封村之名的由来,辛封,是新封一音之转。新莽事败后,乃改成辛封。

史公从生到死,充满谜团,只见谜面,谜底呢?也许永远不会揭开。于是后人可以争认名分,不同的地方,也起来争认是灵童的后土。一个伟大的史学家,他最后的历程竞接通了许许多多难考甚至不可考的传说,虽然他生前的书写也广纳传闻,运用眼睛,也借重耳朵,他聆听许多人“为余道之”。但他不是毫无判别的。他自己的种种传说,因此也只能聊备,姑妄听之。想深一层,则一个人最终成为传说,其实并没有贬意。这毋宁说是对史公的肯定,因为他生前坎坷穷愁,身后留下一大笔遗产,而且越用越有。

本·琼斯这样赞美莎士比亚,我想史公也适用:“他不属于一个时代,而是所有时代;他不属于一个地方,而是所有地方。”也许还可以多加这么一句:“我们都是他的后人。”(资料来源:《旅游》、陕西新闻网)endprint