做暗房是我一辈子的事业

2017-09-22张左

1957年12月28日,我出生在广东茂名,4岁来到北京。

我从小就属于动手能力强的人,上小学时很迷恋手工制作;上中学时,写美术字又成了我的爱好,这爱好还让我进了班里的黑板报组;高中毕业后上山下乡到农村当知青,两年后我返回城里在北京崇文区房管局的一家建筑施工队做泥瓦匠,算是干的技术工种。在建筑队做了一段时间后,我对“家—工地”这样每天来回重复而单调的生活越来越厌倦,我不想一辈子砌墙抹灰。当时在施工队,有位同事一休息就说摄影的事,因他在摄影班学习过,我听多了也动心要把照相(当时我还不敢把照相称呼摄影)当作闲余的爱好。我把学照相的想法告诉了父母,征得他们同意后,我攒了一年的钱,买了一台柯尼卡AF的135自动照相机。

我刚拿照相机学照相时,没有老师,全靠自学和瞎琢磨,慢慢地我也把照相称作摄影。可当时我对摄影的理解就是一句话:给不认识的人拍照片就是摄影。那时候学照相没有条件玩彩色胶卷,几乎都是黑白的。就算是黑白胶卷,拿出去冲洗也贵,我只能是学着干、干着学。慢慢地,我对冲洗胶卷、印放照片的兴趣越来越浓,从拍照到最后冲洗出来每张成品照片都是自己动手。我迷上暗房也是因为当时的条件限制,那时我每两周才有一天休息日,才有时间去拍照片,而平时下班回到家后已经天黑了,什么也拍不成,所以下班之后的时间就只能是冲洗胶卷和印放照片,呆在小黑屋里拿着自己的几卷底片反复看,研究来研究去,把选中的底片印放出照片。我的暗房基本技术,就是那个时候磨炼出来的。

后经崇文区工会张居生老师介绍,我很幸运地跟崇文区文化馆的摄影老师刘加瑞学习摄影基础知识,后来又认识了在崇文区文化馆的摄影老师解海龙。刚开始我的摄影就是一个初级业余爱好者的水平,通过一段时间与解海龙老师的学习和交流,我的拍摄技术有了很大提高。1986年,解老师还帮我从建筑公司调到了文化馆摄影组工作,主要是为文化馆的展览厅与各项文化活动做资料拍摄,同时协助解海龙、崔新华一起负责广角摄影学会后勤工作和管理摄影组的黑白暗房。能和解海龙、崔新华在一起工作,真是我走上摄影之路的一大福分。

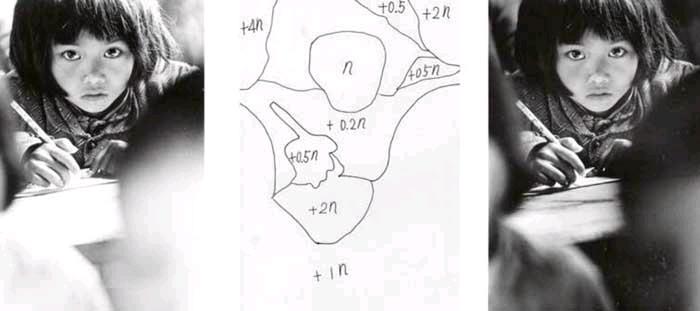

刚到文化馆工作的时候,我既不是一个好的摄影者,也不是一个精通黑白暗房技术的人,最多算个执着的业余摄影发烧友。解海龙让我负责黑白暗房的工作,指导我配制药液、冲洗胶卷、印放照片,我不仅有机会学习暗房技术,还可以看到许多老师的摄影作品,能在条件很好的暗房里进行摄影的第二次创作,这对我的拍摄和暗房技术都很有帮助。在那年代学习摄影,就必须会测曝光、冲洗胶卷、放制照片,这才算得上一个合格的摄影者。如果能控制好曝光,可以更好地在照片中把黑白灰各阶影调表现好,那就算是很优秀、水平很高的摄影师了。那时海龙正在拍摄“希望工程”,我的任务就是在后方做好服务。冲显胶卷是根据我们事先商量好的曝光组合去做的。海龙的拍摄习惯是曝光稍稍过点,我就根据他的习惯去冲显。“希望工程”第一卷冲好后,根据底片的薄厚定下一个基本的密度,以后的制作就以这个为标准。

从高中毕业上山下乡,到两年后返城去建筑施工队当泥瓦匠,再到机缘巧合认识了摄影,并将暗房师作为后来的职业,可以说是摄影改变了我的命运。不过,我认为这也是性格决定命运,那时候好多学摄影的人后来成了摄影记者,虽然我于1992年调到了《中国青年报》,但是这么多年下来,还是个做暗房的。我胆子比较小,内向,能当摄影记者的人都比我勇敢。我常想,要是我去拍照片,人家不高兴,不让拍,抢我的照相机怎么办?打我怎么办?这些问题会一直在脑子里出现,一走进人群,就端不起相机来,那还怎么当摄影记者呢!相反,我一进暗房,就觉得特别自由,那个世界是我的,只有我一个人,很安全,也很自得其乐。对我来说,暗房是一个完美的世界,我只要走进这个小世界,心情就特别好,什么烦恼全忘记了,看着放大机投出底片的负像影子,看着相纸在显影液中的成像过程,眼前就是那些作品,而这些作品都是有感情的,有感情的东西就有生命,有生命的东西就有灵性,我就像打扮自己的小孩一样,这么看看、那么看看,想想怎么让它们更漂亮,这个过程特别自我,也特别纯粹。黑白照片就三个颜色—黑白灰,但是在暗房里,我经常对着底片想象摄影师看到的是什么样的色彩,我会顺着这种设想一路设计下去,然后,我就看到了一个特别美丽的世界,那种感觉太奇妙了!这种感觉持续了这么多年,一直没有变。现在快60岁了,我拿着那些照片去研究该怎么做的时候还会很激动、很兴奋,所以,可能我这辈子就只能在这个事儿里面终老了。不过一个人一辈子能把一件事做好了,而且怎么做怎么都能让自己高兴,也不容易,这么说起来,我真够幸运了。

做这一行,我认为有低标准和高标准之分。所謂低标准,就是掌握必需的暗房技术,然后按照作者的要求去制作,人家要什么效果,你去做出来就成。而我追求的高标准,除了能做到按要求制作,还应该包含一些创造性的发挥,比如说,你应该主动去和作者交流,了解他拍摄这些照片的心态、理念、当时的环境、他想表达的主题,以及他想在画面上突出的重点和传达的信息。这也是一个感情交流的过程,在这个过程中,我们之间产生了朋友式的感情,我能更进一步去理解他和他所拍摄的故事、人物、景物之间是一种什么样的感情,然后我就知道该怎么给他放大制作这些照片了。经历了这个交流的过程之后,我就明白在他提出具体要求之外,我怎么放大制作会有可能让他满意,会让这幅作品更有意思。所以好多时候我是先交朋友后干活儿,我喜欢琢磨摄影师本人的性格、为人、创作风格,然后,我就能“因人而异”“因材而异”地去放大制作照片了。这样有点儿累,但是很值得,对我来说,也是一种鉴赏力和技术上的提高。这30年来,我用这样的方式工作,和很多人成了心照不宣的朋友。他们拿着作品来了,根本不提要求,只是告诉我这些照片将要干什么用,出书还是展览,拍卖还是收藏,我就知道该给照片放大制作成什么样子。我脑子里,有大家的一本风格档案,谁来了,我都能调出一套我的理解来,基本上和他的要求吻合。endprint

舉两个例子吧。

徐肖冰和侯波夫妇是著名革命摄影家,他们拍摄的《开国大典》《南京解放》都是载入中国革命史的经典历史见证。因为工作原因,他们拍的照片原底都是由新华社保管,展览照片也要由新华社帮助放制。后来他们年纪大了,出门也不方便,就打电话找我,让我帮他们翻拍复制底片。2003年毛主席诞辰110周年,法国文化部邀请了“伟大毛泽东”系列照片参加阿尔勒摄影节。法国人对照片的制作要求特别苛刻,要把底片拿到法国制作,两位老人不同意,要我做,说张左的技术能达到你们的国际水准。我当时也不是特别自信,两位老人这么信任我,我想我必须要尽最大努力来做。法国人到报社外的一个招待所和我“接头”,对方提出他们的要求,我针对每一张底片,把要求记下来,拿回报社放大制作,等我做好了,再到老地方“接头”,让他们验收。我基本上没有返工,做好了,拿给法国人看,他们很吃惊地说,真没有想到中国有这么好的暗房师。我也沾沾自喜,觉得没给中国人丢脸。这件事对我也有了激励,我觉得我这个暗房工人,还是相当有水平的。

再说一个人,就是曾经采访过波黑战争、在美国专门学习过新闻摄影的曾璜。我认识他是1995年,那时候他要出版他的摄影作品集《波黑·战火浮生》,朋友介绍他到我这里来放大制作片子。他当时也不客气,详细讲了他的要求,而且,一定要效果特殊,能显示个性风格,再现历史氛围。他让我先做出几张照片,看了再说。我还真有点儿心虚,我知道他的学问深,见过世面,给他做照片,会很“挑剔”。果然是这样,他总要我返工,把关严格,对照片的影调、细节都特别讲究,差一点儿都不将就。跟他合作这一个多月,我备受折磨,但也很有收获,他对照片的理解和对制作的精益求精,让我佩服。那年10月,他的摄影画册出版,书中有一段话是对我工作的肯定,有一句话是这样说的:“张左的工作使我更加相信,很多好的黑白照片是放出来的。”

为别人就是为自己。这些年我给全国各地太多的摄影人做过黑白照片,我看着那些黑白照片出现在杂志上、展览上、博物馆里,心里想这是我做的,想到这个就特别高兴。我从没想过那上面应该有我的名字,或者应该让别人知道那是我做的,我认为我自己知道就足够了,而给人家把照片做好了,是我的本分,是应该的。其实我想说的是,当你为别人工作的时候,也是你学习和受益的时候,每个摄影师都有自己独特的观察社会和表达人生的方式,为他们工作,跟随他们的目光,我也在和他们一起观察社会、认识生活,这些感悟变成我的精神财富,而且,在他们的作品制作上精益求精的过程,就是我钻研技术的过程,难道这不是为自己吗?我总能这样想,所以我快乐。不知道以后还会不会存在我这种专职的暗房人,作为一个行业,现在真是在逐渐消失,但作为我个人,这就是我一辈子的事业。 endprint

endprint