我国制造业上市公司创新能力评价研究

——基于动态因子分析法

2017-09-22滕思

滕 思

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411100)

我国制造业上市公司创新能力评价研究

——基于动态因子分析法

滕 思

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411100)

创新能力作为企业在市场上的核心竞争力,科学准确的评价是企业明确自身发展优劣势,实现自我能力提升的前提。企业创新活动作为一个动态的发展过程,静态分析方法无法准确判断企业创新能力与综合实力,本文针对以往评价指标与研究方法的不足,基于企业创新能力影响因素的视角,从企业内部资产结构、技术创新投入、外部区域经济等方面构建企业创新能力评价指标体系,运用动态因子分析法对我国制造业28个细分行业52家上市公司创新能力进行实证分析与评价,并针对分析结果提出提升企业创新能力的相关对策与建议。

制造业;创新能力;动态因子分析法

制造业是国民经济发展和国防建设的物质基础,是实现工业化和现代化的不竭动力,是增强我国综合实力,提高全球化产业竞争力的重要保障。依据《中国统计年鉴》与《中国工业统计年鉴》数据:2015年,我国规模以上工业企业中,制造业企业产值达到989 362.24亿元,占工业总产值( 1 104 026.70亿元)的89.61% ;工业增加值为20 988.94亿元;利润总额达到57 974.69亿元,占整个工业企业利润总额(66 187.07亿元)的87.6% 。制造业作为我国的基础性产业,其技术创新能力集中反映了一国的经济综合实力。“创新驱动发展”一直是我国发展战略的重点,十八大更是提出“将科技创新摆在国家发展全局的核心位置”。随着我国工业化进程步伐的不断加速,市场竞争的日趋加剧,提高制造业创新能力已成为目前我国创新驱动发展的关键问题。企业作为技术创新的主体,科学、准确的评价企业自身创新能力水平,明确自身优劣势,对于企业制定各项创新战略和政策具有重要参考价值。目前,对于企业创新能力的评价,国内外很多学者专家已经做过探讨研究,并取得丰硕成果。但由于对企业技术创新能力界定不一,企业创新能力测度方法多种多样,测度指标不完善或不统一,学者们得出的评价结果也不尽相同,甚至出现较大差异。

一、企业技术创新能力界定

在界定企业技术创新能力概念的过程中,学者们基于不同的角度给出了不同的看法。魏江(1998)、许庆瑞(2000)、温瑞珺(2005)等学者们普遍认为企业技术能力是由多种能力组合而成,包括研究开发、制造、市场营销、资金投入和组织五个方面;夏维力、吕晓强 ( 2005) 把企业技术创新能力看作是企业在创新过程中进行技术开发与转化的条件;刘海涛、孙明贵( 2009) 将技术创新能力看作是一种对创新过程的控制能力,包含在企业创新过程中运用创新资源,实施创新活动、创新管理模式等方面。李龙筠、刘小川(2011)则认为企业创新能力不是由某一单一因素决定,而是由企业内部资产结构与外部区域因素共同影响的创新过程[1]。综上所述,本文将企业创新能力界定为:在企业创新过程中,技术研发、生产、销售等内部特征,与国家或地区经济、政策等外部特征共同作用与影响所表现出的过程控制能力。

二、企业创新能力评价方法概述

对于企业创新能力的评价与测度,主要测度方法大致可分为三类:单一指标法、指标体系法和模型测算法。单一指标法是早期学者们普遍采用的评价方法,通常采用某一个指标衡量企业创新能力。在学术界被普遍认可、引用率较高的衡量指标主要是研发投入与产出指标,Scherier在1983年评价企业创新活动时,就是依据企业技术研发投入与产出情况。

指标体系评价法是着眼于整个创新系统,从多个方面构建统一的评价指标体系。指标体系的构建大多从创新能力的内部结构、创新过程、创新能力系统三个维度出发,基于内部结构视角,高建(1997)将技术创新能力看做是由企业研究开发、生产、营销、创新资源投入、创新管理能力以及创新倾向六项要素构成。从创新过程视角看,大多基于投入生产产出过程构建指标体系;创新能力系统的研究视角则是在上述两种方法的基础上引入企业创新能力影响因素,主要包括企业的内部结构、外部经济以及获取信息的能力。

模型测算法侧重的是确定各指标权重,分为主观赋权法(Delphi法、综合指数法等)与客观赋权法(模糊综合评判法、灰色评价法、DEA方法等),另外还包括因子分析法、主成分分析法等综合方法[2]。

上述评价方法都各有特色,为企业创新能力的评价提供了许多支持,学者们也探究产生了丰富的成果,但还存在一些缺陷与不足。在评价指标的选择上,大多从企业创新能力要素及内部结构特征视角构建,将企业内部结构因素与外部区域因素和技术创新投入联合起来评价的文献较少;测度方法上面,主观赋权法的使用参杂太多个人主观因素,研究结果不一而足;客观赋权方面由于数据可获得性低,一定程度上也影响了测算效果。因子分析与主成分分析虽在一定程度上弥补了主客观赋权法上的部分缺陷,但大多是对某一个地区,或是多个地区某一年份进行测度,无法动态反应不同区域之间企业创新能力的差异。因此,本文拟采用动态因子分析法,对2011—2014年我国制造业52个上市公司面板数据进行分析,面板数据的运用,在增加样本量的同时,能够对多主体多指标的跨期情况进行动态分析,更准确反映我国制造业企业创新能力问题及差异。

三、制造业企业创新能力的测度

1.企业技术创新能力评价指标的确定

本文指标的选取从企业创新能力的影响因素出发,分别从企业内部资产结构影响因素:企业年龄、企业规模、企业市场势力、企业营销能力、资本管理、盈利能力等;外部区域特征主要包括城市经济发展水平、城市规模、工业化进程以及城市化发展状况[3]。具体指标如下:f1企业年龄(年);f2企业年龄2;f3员工总数(万人);f4log员工总数;f5销售费用(亿元);f6利润率;f7log资产总计;f8log资产总计2;f9负债率;f10人均GDP(万元);f11第二产业占GDP比重(%);f12第三产业占GDP比重(%);f13城市人口(百万);f14市场占有率;f15企业人均利润(亿元/万人);f16营业收入(亿元);f17技术研发费/资产总计;f18资产总计(亿元)。

文中所使用企业微观层面数据均来自2011—2014年东方财富choice金融终端数据库,在证监会分类行业中挑选制造业为样本,剔除数据不完整的上市公司,选取28个细分行业52家公司,城市宏观层面数据来自2011—2014年《中国城市统计年鉴》。表1为所有统计变量的统计性描述:

表1 样本描述性统计

续表1 样本描述性统计

2.动态因子分析方法

动态因子分析方法是一种结合主成分分析法与线性回归法,综合分析截面数据结果与时间序列结果的多元统计方法,由Coppi和Zannella(1978)和Corazziari提出并完善[4]。从样本、时间、变量三个维度出发,动静结合,综合分析我国制造业上市公司创新能力问题。假设给定数组

X(I,J,T)={Xijt}i=1,2,…,T

式中:i指代主体;j指代变量;t分别表示不同时间。将数组X(I,J,T)的协方差矩阵S用3个相互独立矩阵之和的形式表示如下:

S=*S1+*ST+SIT

(1)

式中:*SI表示主体静态结构矩阵;*ST表示平均动态变化矩阵;SIT是单个主体的动态差异矩阵。将(1)式分解为:

(2)

S=(*SI+SIT)+*ST=ST+*ST

(3)

Xijt=aj+bjt+ejtj=1,2,…,j;t=1,2,…,T

(4)

式(3)中:ST代表各时期平均离差矩阵,*ST指不同时期的变异(由(4)式线性回归所得)。同时(3)分解式是式(1)的一种变形,表示静态结构差异和动态变化双重影响下变异的总和。残差须满足以下条件:

(5)

具体操作步骤如下:

(1)数据的标准化处理;

(3)特征值和特征向量的求解,并求出对应方差贡献率与累计方差贡献率;

(5)主体动态得分矩阵的求解:

(6)计算各主体平均得分E,E=∑difi(fi表示公共因子,di表示该公因子对应的方差贡献率)[5]。

3.实证分析

本文运用统计软件stata13.0作为计量工具,利用基于主成分分析与线性回归基础上的动态因子分析法,根据上述步骤1—步骤3,得出特征值以及与之对应的方差贡献率与累计方差贡献率,当特征值大于1且累计方差贡献率大于85%时,可提出7个公因子,如表2所示,公因子代表的信息量达到85.6%,基本可以此作为替代指标计算,综合反映我国制造业企业创新能力。

表2 公因子的特征值、方差贡献率、累计方差贡献率

通过以下公式(6)可以得到52家上市公司公因子F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7的静态得分向量FS1,FS2,FS3,FS4,FS5,FS6,FS7(由于篇幅限制未列出)。

(6)

矩阵中表示所有原始变量观测值经过标准化处理后的结果:

E=0.358FS1+0.134FS2+0.118FS3+

0.101FS4+0.063FS5+0.043FS6+0.039FS7

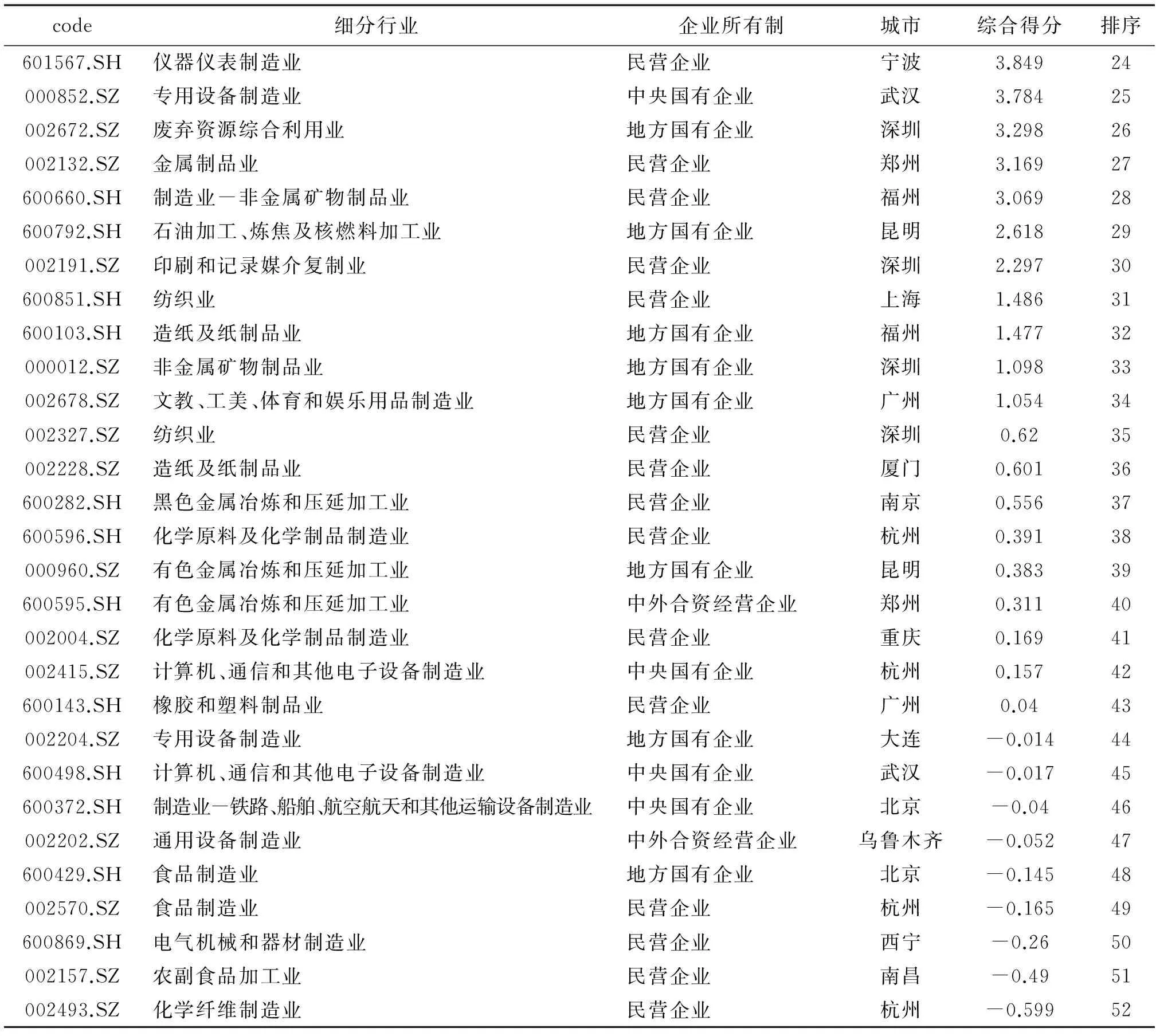

再以前面所得的7个公因子的方差贡献率为权重,分别与公因子得分进行加权平均,求得52个上市公司平均综合得分E并进行排序。便于后面进行分析,特意将上市公司细分行业、企业所有制性质与所属城市一并列出,结果如表3所示:

表3 制造业上市公司创新竞争力综合得分

续表3 制造业上市公司创新竞争力综合得分

从上述结果分析,制造业上市公司创新竞争力具有以下特征:

(1)从细分行业看,金属制品业排名第一,其次排名靠前的行业包括通用设备制造业、黑金属冶炼、汽车、医药行业以及石油加工、非金属矿物制品和文教、工美、体育和娱乐用品制造业等,创新能力排名靠前的金属制品行业,从20世纪80年代以来,通过引进国外技术与先进装备,行业面貌发生翻天覆地的变化,随着市场需求的不断上升以及竞争的加剧,金属制造业通过不断的技术创新,在产品质量,市场管理等方面正不断缩小与世界先进水平国家之间的差异;通用设备制造业作为装备制造业的基础性产业,“以技术创新带动装备制造业的发展”、“加强自主创新,促进产业升级”一度是我国“十一五”时期的发展战略的重中之重,国家政策对技术创新的高度重视,促进了通用设备制造业的创新能力提升[6];而医药行业技术创新能力得益于产学研相结合合作体系的不断完善,高额的市场回报率也是推动企业不断创新的力量源泉之一。排名较为靠后的有化学纤维制造业、农副食品加工、电器机械和器材制造、食品制造等行业。食品制造业的技术创新能力在我国制造业行业中处于薄弱地位,由于过多依赖国外进口精密仪器,国内相关科研院所与高校寥寥无几,食品制造与包装企业大多在规模较小,设备水平较低的层次;电气机械与器材制造行业方面,由于整个行业发展处于低速增长状态,造成一定技术壁垒,企业受资金规模限制,技术研发费用投入大成功率不高,自主研发能力较弱,高端技术企业较少。

(2)从企业所有制看,企业创新能力排名第一的是中央国有企业,其次是中外合资企业,私营企业在技术创新方面相对处于劣势。国有企业在我国国民经济中占有重要地位,资产规模、技术基础与人才拥有的数量和质量方面拥有绝对实力,同时,国有企业与政府和银行有着较为亲密的关系,使得国企有更为宽松的融资环境,有更多资金用于技术研发方面;中外合资企业在国外技术和资金的支持下,可以更好的吸收借鉴更好的经验,有利于创新能力的提升;民营企业作为我国比例最大的企业群体,在激烈的竞争市场成为最活跃的新生力量,但相较于国有企业,民营经济基础与发展实力还较为薄弱,由于市场不规范,企业贷款受限、技术研发资金不足,创新投入力度较低、科研院所、专业技术与管理人才缺失等因素阻碍了民营企业提高技术创新能力。

(3)从区域角度看,创新能力靠前的上市公司中,深圳、上海、广州、宁波、长春、太原等城市规模较大,经济发展水平较高、东部城市所占比重较大,昆明、西宁、乌鲁木齐南昌等中西部地区城市企业创新能力评价相对靠后,由于我国区域间经济发展水平的差异,城市规模大小不一,工业化与城市化进程的差异对各地区企业的技术创新能力都有一定影响。东部较为发达地区更有利于企业创新能力的提高。

四、对策与建议

根据上述实证分析,结合我国制造业各行业的实际运营状况,我国制造业企业技术创新还存在许多问题,企业创新能力有待提升,以下给出相关对策与建议:

第一,对于不同行业的技术创新问题,政府与企业都应该采取差异化策略,深入探究不同制造业企业的创新活动。结合不同行业发展特点,与产业发展模式与结构,确定不同发展目标,对于金属制品业、通用设备制造业、医药行业等一些现阶段创新能力排名靠前的行业,政府应当继续坚持对创新的投入;对于食品制造、电气机械与器材制造业、农副食品加工和化学纤维制造等技术创新能力较薄弱的行业,政府应当引起重视,加大关注力度,鼓励企业创新发展模式,加大创新投入力度,发挥自身在技术创新活动中的主体作用,创新模式多样化,促进企业间相互合作,集群创新,探索推进产学研相结合的有效方法,促使各行业技术创新活动协同发展。

第二,侧重民营企业创新能力的提升,维护民营企业在技术创新活动中的主体地位,在积极发展国有企业创新活动时,确保民营企业能够在产品研发、生产、销售、服务、管理创新等方面起主要作用。在技术研发与投入阶段,对民营企业技术创新资金支持,政府完善技术创新鼓励机制,提高民营企业进行技术创新积极性,为企业创新提供制度保障,同时,发挥科研院所、高等院校与科学实验室在企业创新中的作用,有效利用多方面资源,加强科研机构与民营企业与社会之间的联系,实现资源共享与优势互补,创建一个有利于多方利益共赢的创新网络环境。

第三,缩小东中西部城市间经济水平及政策制度差异,为企业创新发展提供良好环境。促进不同区域间协调发展,降低东西部区域创新能力差异明显现状,同时,应当依据不同区域间工业化、城市化程度和创新资源、创新文化的不同,构建多元化的创新发展体系,建立一种风险与利益共享的产学研合作模式,以企业为主题、以市场为导向,以信息网络为载体,培养与引进专业技术与管理人才,形成集群优势,提升企业创新能力。

[1] 石书德.企业技术创新能力评价研究评述[J]. 科技管理研究,2013,(10):13~16,21.

[2] 王德劲.企业技术创新能力评价研究综述[J].科技管理研究,2010,(7):12~13,52.

[3] 李龙筠,刘晓川.资产结构、地区经济与企业创新能力——来自中国创业板市场的证据[J]. 中央财经大学学报,2011,(5):45~49.

[4] Alessandro Federici,Andrea Mazzitelli.Dynamic Factor Analysis with Stata[EB/OL].http://www.stata.com/meeting/Italian/Federici.pdf.

[5] 胡日东,李颖.我国房地产业发展的综合评价——基于动态因子分析法[J]. 经济地理,2011,(11):1 862-1 866,1 873.

[6] 赵琳,范德成.我国装备制造业技术创新能力评价及提升对策研究——基于微粒群算法的实证分析[J]. 科技进步与对策,2012,(14):107~112.

责任编辑:胡 莉

F273.1

:A

2095-4654(2017)04-0017-06

2017-01-25