《正字通》研究概况析论

2017-09-18单志鹏孙建

单志鹏,孙建

《正字通》研究概况析论

单志鹏1,孙建2

(1.渤海大学文学院,辽宁锦州121013;2.东港市长山中学,辽宁东港118300)

张自烈的《正字通》继承《字汇》的编排体例,并对《字汇》的释义等方面进行“阙补”,是清初具有重要影响的一部大型字书,成为连接《字汇》与《康熙字典》的桥梁。论文从作者、版本、收字情况、编排体例、音系特点的考查等五个方面对《正字通》研究概况进行了综述,有助于深化对《正字通》的研究。

《正字通》;作者;版本;收字情况;编排体例;音系特点

《正字通》是在梅膺祚《字汇》的基础上编撰而成,其编撰的目的是对《字汇》进行“阙者增之,误者正之”[1]9上左,所以作者坚持《字汇》“从古”“遵时”“古今通用”的编纂原则,从收字数、释义和书证方面对《字汇》进行增补。张自烈坚持《字汇》所开创的部首检字法,依据214部首进行编排,随后按照子丑寅卯辰巳午未辛酉戌亥共分十二卷,每卷各分为上中下三部分。《正字通》承启《字汇》和《康熙字典》,虽然后继的《康熙字典》批评他“征引繁芜,颇多舛驳”,但不能否认《正字通》在文字学、音韵学和训诂学等方面研究上的重要意义与价值。由于张自烈的正字观较为保守,故而《正字通》在字形与释义、字际关系的沟通上仍存在一些失当之处,对后续大型字书的编纂与修订具有借鉴与参考的价值。

一、《正字通》的作者

对于正字通的作者究竟是谁的问题,历来众说纷纭:一说是张自烈,一说是廖文英,或是张自烈与廖文英。丁峰[2]和胡迎建[3]依据收录在《豫章丛书》中张自烈的《芑山文集·〈赠廖季子序〉》所述内容认为,《正字通》的作者为南康太守廖百子(廖文英,字百子)。这篇序出自张自烈本人之手,文中当事人承认《正字通》的作者为廖文英,故可信度极高。但是,日本和尚珂然[4]306早在1741年著的《〈正字通〉作者辩》一文认为,根据清畏堂本吴源起的序言,《正字通》的作者当是张自烈,故珂然“成为张自烈著《正字通》辩方的第一个海外支持者。”[5]81而后,喻剑庚、古屋昭弘、董琨和萧惠兰等学者也认为《正字通》的作者当是衡山张尔公(张自烈,字尔公)无疑。

喻剑庚[6]对《芑山文集》进行考释后认为《正字通》的作者当是张自烈。他认为清代人钮琇生活的年代与张自烈和廖文英大致相符,其编写《觚賸》的内容可信度相对较高。同时,该书与《四库全书总目》所记述《正字通》为张自烈所做,手稿被廖文英重金购买刊行的记载相一致。喻剑庚[7]从《江西通志》、清人钮琇的《觚賸》《钦定续文献通考》、《芑山文集》等七则史料入手,并从编排体例、凡例与正文等角度对《正字通》进行全面的考释后认为,《正字通》的前身应是《字汇辨》,廖文英将本书购买之后,在刊行之前将其易名。而后,喻剑庚[8]再次强调《正字通》的作者当是江西宜春张自烈。作者认为张自烈不愿降清,晚年家境艰难,帮助友人出版遗作致使自身更加困苦,为报答廖文英请他入讲白鹿书院,特将《字汇辨》书稿售于廖文英,随后廖文英易名《正字通》付与梓行。

日本学者古屋昭弘通过对《正字通》的反切音系进行整理后认为《正字通》的音系特点主要有:“全浊声母不论平仄都与次清声母合并;臻梗(曾)深三摄合并,山咸两摄合并;平声分阴阳,上去入不分阴阳,五个声调。”[9]562经过与现代赣语方言宜春话的音系特点进行对比认为,《正字通》的作者当是张自烈无疑。而后作者批判了一些学者仅依据《赠廖季子序》而断定《正字通》的作者为廖文英的做法。作者根据日本尊经阁文库藏康熙二十九年刊行的《增刊字汇》,考察其凡例与具有明显的赣方音色彩的反切,与《正字通》的凡例及反切特色相一致。所以,古屋昭弘认为,“张自烈在明崇祯年间编的字典叫《字汇辨》,经过张氏自己的增订后,改名为《正字通》,而廖文英只有出版的功劳。”[4]306

董琨从康熙十年(1671年)左右出现的弘文书院、三畏堂重梓、芥子园重镌等版本《正字通》、康熙十七年(1678年)的潭阳成万材刊本《正字通》和康熙二十四年(1685年)的吴源起清畏堂刊本《正字通》的序言入手,结合张自烈季弟(张自勋)在其撰写墓志铭后的跋文进行考证,认为最大的可能性是,“廖文英或出资五百金,或答应给张自烈养老送终,”[10]137两人打成协议后,廖文英对《字汇辨》进行增订修补,而后易名《正字通》,以第一作者的身份刊行于世。

黄沛荣[11]认为现行的《正字通》已非张自烈原本全貌,而是由廖文英在得到初本后,加入满文十二字头,然后召集学生、同僚进行修补、刊行,所以廖文英对《正字通》的刊行也有订补之功。

萧惠兰[5]发现“带巴楼本”的《正字通》,认为此新版本的发现对于确认《正字通》的作者具有很高的价值。将各版本进行比较、系联后可以反映出廖文英是如何逐步将《正字通》变成自己作品的过程,但不能否认廖文英刊行《正字通》的功劳。同时在对古今字书与研究资料的整理搜集中,作者发现与《正字通》联系更加密切的一部字书(清·顾景星的《黄公说字》)。从《黄公说字序》中可以看出,赵嶷和方以智都是《正字通》的参辑者,张自烈在二人的建议之下,将《字汇辨》易名为《正字通》。

宋扬[12]根据《四库全书总目》进行了考证,并参考相关论文与学者观点,认为《正字通》的作者当是张自烈。

段晓华[13]在整理校勘(清)淡归和尚的《遍行堂集》时发现作于康熙十七年的《刊正〈正字通〉序》,根据本序的记载,并对其中的淡归和尚和“连帅”(作者考证为镇守连州将军刘炳)进行考释后认为,此序所作之时,张、廖二人均已谢世,所以作此序的目的在于为原作者张目。而后对张自烈本人进行补正发现,张、廖二人交往很早,廖文英更是在张自烈贫困无助之时帮扶了他,请他主讲白鹿书院,所以张自烈很大程度上为了报恩才将《正字通》交付给廖文英,所以作者认为《正字通》的原作者应是张自烈,而廖文英的贡献是资助《正字通》的刊行。

文小菊[14]依据段晓华的考证也认为《正字通》当是由张自烈撰写,由廖文英进行刊行。

刘泽民继承古屋昭弘从音韵学角度对《正字通》的反切音系进行考察的研究方法,选取了《正字通》中3 834个常用字的反切做成数据库,从语言的内部对全书的语音特点进行梳理考察后认为,“宜春话在塞音塞擦音全浊声母与次清声母合并、入声不分阴阳、侵真庚(三)清青蒸诸韵混合和知庄章组的分合格局四个方面都与《正字通》反切反映的音系相合。”[9]568从而找出江西宜春张自烈为《正字通》作者的内在依据。

方子昭[15]认为“张自烈心甘情愿把自己的《正字通》著作权送给廖文英。”[6]46作者从张自烈的著述书目入手,结合《芑山文集》认为,《正字通》原名《字汇辨》。作者认为张廖二人私交甚好,自烈晚年无嗣,形单影只,又要为亡友刊印遗集、作序立言,“家世艰难,乏衣缺食”,同时感谢廖文英对自己的照顾,为了自己的心血能够刊行于世,因而将《正字通》交付给有经济实力的廖文英。

综上所述,笔者认同后者的观点,认为《正字通》的作者应是张自烈,而廖文英当是增入满文十二字头后,将其梓行,故而廖文英当有刊行于世之功。

二、《正字通》的版本

《正字通》作为沟通《字汇》与《康熙字典》之间的桥梁,距离《康熙字典》刊行仅隔45年,故而流传与刊行不是很广泛,先对《正字通》的版本流传情况做一梳理。

日本学者古屋昭弘着重整理研究了白鹿书院本、刘炳补修本和清畏堂本。作者认为白鹿书院版当是最早的版本,而“弘文书院本很可能就是廖文英的朋友、同事和授业弟子为表扬廖文英而翻刻白鹿书院本的,”[4]311所以弘文书院版本的刊行不会早于白鹿书院版本。

董琨[10]将《正字通》的版本刊行分为三个阶段:第一阶段是康熙十年(1671年)出现的版本,主要有弘文书院版、三畏堂版和芥子园版;第二阶段是康熙十七年(1678年)出现的版本,即潭阳成万才刊本(刘炳补修本);第三个阶段是康熙二十四年(1685年)出现的版本,即秀水吴源起清畏堂版本。

杨义腾认同古屋昭弘考证康熙十年白鹿书院本是最早版本的观点,但指出古屋昭弘所考证依据的版本不是最早的版本,“其实是康熙十七年刘炳重新补修的,然而此一版本并非是最早的刊本。”[16]305

对白鹿书院本、刘炳补修本和清畏堂本的版本流传关系可以明确,可以将其合称为“白鹿书院系版本”。现将《正字通》的版本流传关系进行整理,详见图1:现通行版本有:

1.北京工人出版社1997年影印弘文书院刊本。

2.上海古籍出版社《续修四库全书》影印湖北图书馆藏康熙二十四年清畏堂刊本。

3.北京国际文化出版公司1996年1月影印弘文书院刊本。

4.济南齐鲁书社出版《四库全书存目》影印北京大学图书馆藏清康熙刻本。

三、《正字通》的收字情况

因各家所依据的《正字通》版本不同,所以在收字情况上也存在相应出入,现将学界已有《正字通》的收字研究情况进行汇总。

喻剑庚[6]依据南昌大学图书馆古籍资料室馆藏清康熙十年(1671年)弘文书院版本统计,《正字通》在《字汇》收字33 179字的基础上,新增正字头408个,附注中增加小字238个。随后喻剑庚[7]认为附注增小字203个。依此说,《正字通》收字为33 790个。

王海霞统计后认为“《正字通》收字较《字汇》增加611个,其中增加大字,即字头408个,注附增小字203个。”[17]24王作华[18]依据兰州文理学院古籍整理研究所馆藏清康熙十年(1671年)弘文书院刻本统计,《正字通》收字33 790个,与王海霞统计数据一致。

董琨认为,《正字通》“在《字汇》原收33 179个字的基础上,新增大字头360个,在注文中增加异体字形119个。”[10]129董琨统计数据的结论与雍和明[19]326观点一致。毛承慈[20]在对《正字通》与《字汇》比较研究之后,认为《正字通》卷首标注的收字量有误,当以董琨的说法为正。

华建胜[21]认为《正字通》收字33 549个,与祝凤祥[22]统计数据一致。

文小菊[14]指出《正字通》收字33 444个。

张青松对《正字通》进行全面的研究,认为《正字通》在《字汇》收录33 179的基础上“新增大字373个,注文中增加异体119个。”[23]9

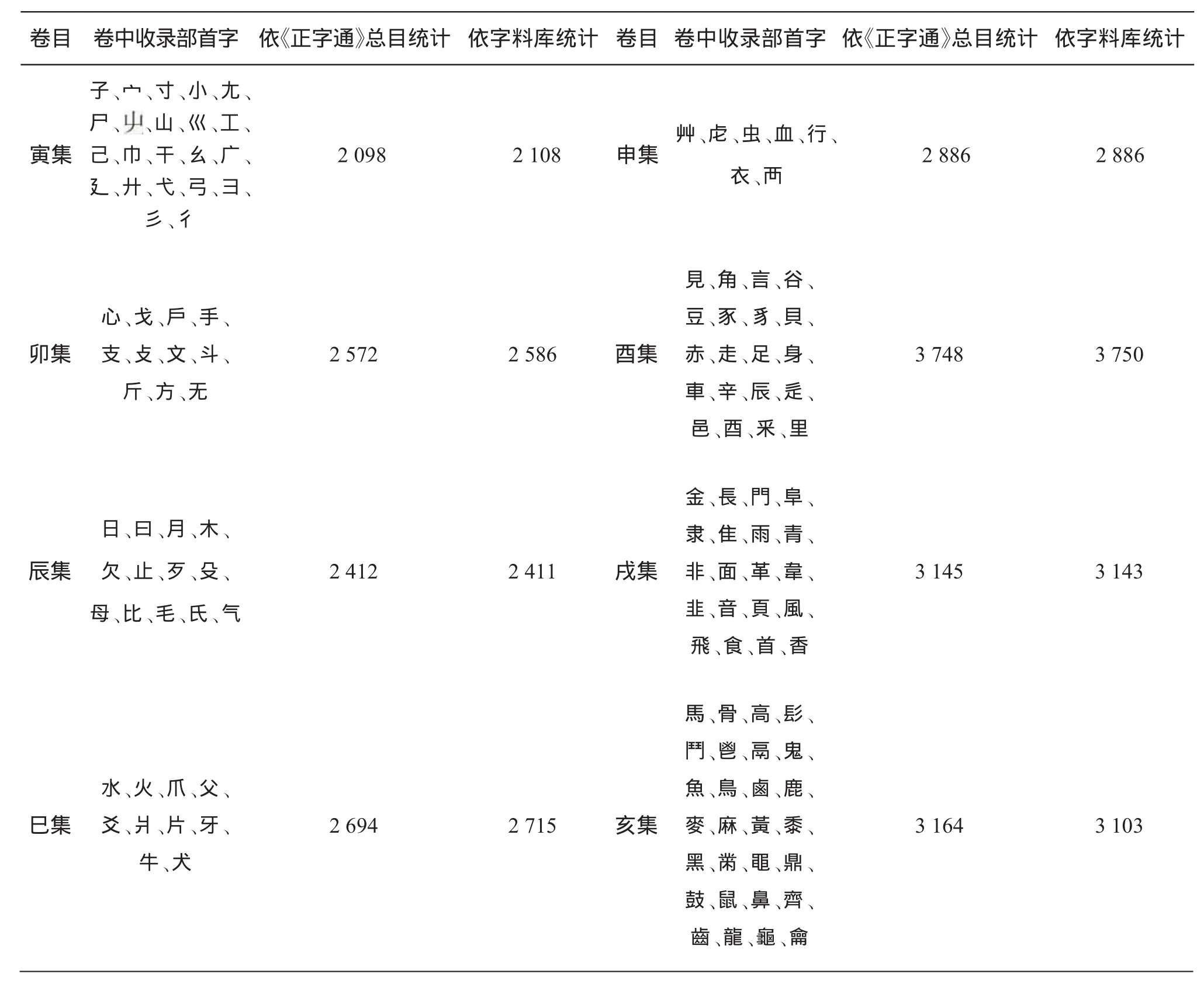

笔者根据渤海大学CCFD字书字料库统计,上海古籍出版社续修四库全书影印湖北省图书馆藏清康熙二十四年清畏堂刻本《正字通》共收字33 706字(九三页上原缺一页,附注新增小字未查)。笔者将《正字通》总目记载数据进行统计并与渤海大学CCFD字书字料库中的数据进行对比,详见表1:

表1 《正字通》各卷收字情况比较表

续表1《正字通》各卷收字情况比较表

四、《正字通》的编排体例

王海霞[17]从《正字通》的体例与释文等多个角度对其进行全面的研究,认为《正字通》在收录异体字时坚持“从古”“遵时”“古今通用”的正字法原则,在注音释义的同时,兼及对字的形、音、义的辨析。

王海霞[24]从编纂体例与说解体例两方面对《正字通》进行详细的介绍,而后[25]从《正字通》与《字汇》的编排体例与收字情况进行对比,认为《正字通》对《字汇》在释义与书证上进行调整,并在收字方面坚持了“从古”“遵时”“古今通用”的正字法原则。虽然两本字书都广收异体字,但在收录方面,两本字书的收录方式和范围存在差异。

张青松[26]认为《正字通》的主旨是对《字汇》的增补与匡正。在增补方面,主要是对《字汇》的字头、义项和书证三个方面进行的;在匡正方面,是对编排方法、笔画数与异体字性质的判定、注音和释义四个方面进行的。

《正字通》沿用《字汇》的编排体例,全书分为214部,再依据十二地支进行分部列目,每一卷分上中下三部分,部首字与部内字均按照笔画多少进行排序。现将每一卷收录部首字数胪列如下:子集:29部;丑集:9部;寅集:22部;卯集:11部;辰集:13部;巳集:10部;午集:23部;未集:22部;申集:7部;酉集:20部;戌集:20部;亥集:28部。现对《正字通》每集每卷分收部首字情况进行整理,详见表2:

表2 《正字通》各集卷部首字收录表

书中先列秀水吴源起与廖文英自序,再示凡例十则。随后给出印证书目(明确列出138种书籍文献,另经史子集与各类杂家专著分见各条释义)与总目纲要。在弘文书院刊本、三畏堂重梓本和芥子园重镌本中相应的还有张贞生和龚鼎孳等人的自序、《字汇》首卷、满文十二字头等内容。

《正字通》对每一个正字头主形的说解,均先示音,而后进行释义、书证,遵循“从古”“遵时”“古今通用”三条正字法原则。

五、《正字通》的音系特点

张自烈结合当地实际的语音情况进行注音,使得《正字通》的音系具有明显赣方言的语音特点,成为研究17世纪赣方言语言特点的重要语音材料,也是从其内部进行考察判定其作者为江西宜春人士张自烈的重要证据。据《正字通》凡例,作者在编纂过程中对《字汇》进行了匡正创新,在注音上表现在摒弃了《字汇》采用叶音的注音方式,这是一大进步之处,使得《正字通》的注音体系更加科学。

对《正字通》语音系统进行考察最早的当是日本学者古屋昭弘,作者[9]通过对《正字通》的音系特点进行整理研究发现其具有明显赣方言语音色彩,从而论证《正字通》的作者当是江西宜春张自烈。

林庆勋[27]在古屋昭弘研究的基础上,对《正字通》的反切与直音的音系从声、韵、调等方面进行全方位的考察,汇编成若干个音节表,着重对《正字通》的声母特色进行整理分析。

张民权对《正字通》的古音注释方面给予三方面的肯定:“字有多音而无叶音、又音及疏证材料在时间先后上排列有序、对先秦两汉语言材料在用韵上比较慎重。”[28]22-23

王海霞[29]肯定了张自烈摒弃叶音的注音方式,并“遵时”的结合当地语音的实际情况进行注音,对研究17世纪赣方言来说具有重要的意义与价值。作者对《正字通》的注音方式进行系统研究,得出七种注音方式:反切加直音法、直音法、反切法、本音、读若、属一字的四种别音别义的注音方式和叶音。

华建胜[21]运用系联法对《正字通》中收录的《方言调查字表》中3 810字进行全面测查,得到声类21个,韵类15个,阴平、阳平、上声、去声、入声五种调类。

秦曰龙[30]指出《正字通》的创新之处:较强的语言规范意识、注意吸收传统文字学的成果、科学的词本位观念、摒弃叶音的注音方式。对《五音通韵》中的文献征引进行整理发现,该书征引于《正字通》的文献条目共22条,其中对《正字通》中“姻、殷、音、心、禁、钦、鄰、经、纫、昧”的字条信息进行批驳,对《正字通》中“閽、抡、鞤、阁、颖、鎣、捱、、闸、痨、糸、噐”的字条信息只是进行单纯的征引。

祝凤祥从反切入手,对《字汇》与《正字通》中的反切进行穷尽性整理研究,得到《正字通》反切条目13 243个,以《广韵》的声母体系为参照,整理出《正字通》的音韵:“敷母、奉母相混;清母、从母相混;知母、精母相混;晓母、厘母相混;影母、喻母、晓母相混。”[22]1

熊燕对《正字通》中4 000余个常用字的反切与直音进行整理研究,并结合中古音的音系,从中系联出43个韵母,分别是16个阴声韵、13个阳声韵和14个入声韵,进而分析出《正字通》的韵类具有唇音字开合莫辨等六种特点,故作者认为其基础方言“是十七世纪的江淮官话,甚至有可能就是南京话。”[31]311随后,对韵类歌戈韵再次进行详细的考察,对比《洪武正韵》与《字汇》的反切后认为《正字通》“果摄一等开口与合口不分,特别是牙喉音表现明显。”[32]354

余论

目前学界对《正字通》主要是从两个角度进行切入研究,一方面是从音韵学角度对《正字通》的音系特点进行研究分析,另一方面是从文字学的角度对《正字通》的疑难俗讹字进行考释,并纠正现行大型字书(主要是《汉语大字典》和《中华字海》)中字际关系沟通失当之处。

《正字通》作为承启《字汇》与《康熙字典》的一部重要字书,在字典学、文献学及其传统“小学”的研究上均具有重要的价值。《正字通》编纂目的是对《字汇》进行匡正增补,包括对收字数的增收,释义与书证的征引匡正。从收字数上看,依总目统计,新增大字370个,注附增小字118个。从释义与书证上看,其从《说文解字》等138种“小学”专著文献及相关文献和《淮南子》等经史子集以及各类杂家著作等语篇文献中进行征引,可谓旁征博引,具有重要的研究价值。虽然在沟通字际关系上《正字通》考证有失当之处,但其在文字学、训诂学以及音韵学上的价值不能否认。对《正字通》中的疑难俗讹字进行考释,再将字际关系进行沟通、梳理、系联,对后续大型字书的编纂与修订和古籍文献的整理与阅读等方面具有重要的意义与价值。《正字通》在编排上继承《字汇》的部画次第,但也有创新之处。首先,将《字汇》中同字的古籀讹俗并归一部进行说解,直观明了,查找更加便捷。其次,《正字通》摒弃《字汇》叶韵的注音方式,改为直音与反切等方式注音,注音更加科学。最后,在连绵词的处理上,改正《字汇》分字释义的做法,将同部连绵词见于一部,互见做注,不重复赘释。虽然后来的《康熙字典》对《正字通》进行了批判,但是在其编纂过程中,直接引证《正字通》的释义引证,方便了《康熙字典》的编纂,《正字通》的价值当不言而喻。

[1][清]张自烈.正字通[M].上海:上海古籍出版社续修四库全书影印湖北省图书馆藏清康熙二十四年清畏堂刻本.

[2]丁锋.《正字通》著者是廖文英[J].辞书研究,1984(1).

[3]胡迎建.《正字通》著作者应为廖文英[J].文献,1989(1).

[4]古屋昭弘.《正字通》版本及作者考[J].中国语文,1995(4).

[5]萧惠兰.张自烈著《正字通》新证[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2003(5).

[6]喻剑庚.张自烈和《正字通》[J].江西大学学报(社会科学版),1989(8).

[7]喻剑庚.《正字通》作者考[J].南昌大学学报(社会科学版),1994(4).

[8]喻剑庚.《正字通》为张自烈所辑考[J].中国典籍与文化,2001(3).

[9]刘泽民.《正字通》作者问题补证[J].中国语文,2010(6).

[10]董琨.《正字通》一书及其作者[J].辞书研究,1996(3).

[11]黄沛荣.《正字通》版本及其作者问题[M]∥第九届中国文字学全国学术研讨会论文集,台北:国立台湾师范大学国文系,1998.

[12]宋扬.《康熙字典》对《字汇》《正字通》的继承和发展[D].天津:天津师范大学,2006:5.

[13]段晓华.《正字通》著作权考辨——兼论张自烈、廖文英之关系[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2007(2).

[14]文小菊.张自烈生平与著述考略[D].南昌:南昌大学,2009:21.

[15]方子昭.张自烈与《正字通》[J].江西广播电视大学学报,2011(1).

[16]杨义腾.正字通与历代重要字书之比较研究[D].台北:中国文化大学2013:305.

[17]王海霞.《正字通》研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2005:24..

[18]王作华.明·张自烈编《正字通》[J].兰州文理学院学报(社会科学版),2016(1).

[19]雍和明等.中国辞典史论[M].北京:中华书局,2006.

[20]毛承慈.《字汇》《正字通》俗字比较研究[D].北京:北京师范大学,2009:5.

[21]华建胜.《正字通》音注的音系探析[D].厦门:厦门大学,2009:1.

[22]祝凤祥.《字汇》与《正字通》反切声母比较研究[D].南京:南京师范大学,2013:1.

[23]张青松.《正字通》异体字研究[M].北京:语文出版社,2016.

[24]王海霞.《正字通》体例之研究[J].语文学刊,2013(5).

[25]王海霞.《正字通》与《字汇》编排体例及收字之比较[J].语文学刊,2013(6).

[26]张青松,李振中.论《正字通》对《字汇》的补证[J].衡阳师范学院学报,2014(2).

[27]林庆勋.《正字通》的声母[J].声韵论丛,2001(11).

[28]张民权.张自烈《正字通》原本考正及其古音注释研究[J].古籍整理研究学刊,2002(5).

[29]王海霞.《正字通》注音和释义研究[J].内蒙古电大学刊,2007(8).

[30]秦曰龙.《五音通韵》征引《正字通》考辨[J].华夏人文论坛,2010.

[31]熊燕.《正字通》韵类和十七世纪江淮官话[J].语言学丛论,2013(1).

[32]熊燕.《正字通》歌戈韵混并和明清江淮官话[J].中国语文,2014(4).

(责任编辑:王芳)

Studies on Zheng Zi Tong(正字通):a Summary

SHAN Zhi-peng1,SUN Jian2

(1.College of Literature,Bohai University,Jinzhou 121013,China;2.Changshan Middle School,Donggang 118300,China)

Zheng Zi Tong(正字通)written by Zhang Zilie(张自烈)is a large-scale Chinese dictionary in the beginning of the Qing dynasty as a bridge between Zi Hui(字汇)and Kangxi Dictionary(康熙字典). It inherited the compile style of Zi Hui(字汇)and made some correction and supplement on the paraphrasing of Zi Hui(字汇).In this study,the studies on Zheng Zi Tong(正字通)were summarized in the aspects such as the author,version,character collection,compile style and phonological characteristics.

Zheng Zi Tong(正字通);author;version;character collection;compile style; phonological characteristics

H042

A

1672-8572(2017)04-0074-09

10.14168/j.issn.1672-8572.2017.04.13

2017-04-10

2013年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJCZH117);2014年度国家社会科学基金青年项目(14CYY060);2014年度国家社科基金重大项目(14ZDB099)

单志鹏(1993—),男,辽宁东港人,硕士研究生,研究方向:汉语言文字学。