风险刑法理论的困境与展望

2017-09-18陈致远

陈致远

(浙江工商大学,浙江 杭州 310018)

风险刑法理论的困境与展望

陈致远

(浙江工商大学,浙江 杭州 310018)

风险刑法理论是应对现代社会不断增多的风险所形成的刑法新晋理论,其所推崇的控制风险的理论传统刑法理论造成了极大的冲击,风险刑法理论便有其存在的价值,只不过在具体的立法以及司法适用上要厘清两者之间的关系,坚持以传统刑法理论为主、风险刑法理论为辅的原则,从而规避风险刑法侵犯人权的弊端,体现风险刑法理论的价值。

风险社会;风险刑法;抽象危险犯

自从上世纪八十年代德国社会学家乌尔里希·贝克在其名著《风险社会》中首次提出风险社会理论以来,有关“风险”的理论争议一直是刑法学界争论的焦点之一。近年来,随着我国社会的不断发展,各式各样的风险出现在我们的生活当中,比如建立核电站所引起的环境污染的风险,恐怖主义所引起的破坏国家安全的风险,种植转基因食物所引起的食品安全问题的风险等。正是由于这些风险的出现,而传统的刑法观念无法妥善解决,使得我国刑法学界开始尝试利用“风险”的理论来解决这类问题,风险刑法理论正是在这样的背景下而得以产生。

一、 “风险刑法”的概念厘清

(一)“风险”的定义

当下对于风险刑法的理论学派共有三派,有广泛接受风险刑法理论的支持派[1],也有对风险刑法理论进行强烈批判的反对派[2],还有认为传统刑法理论能与风险刑法理论可以并存的折中派。

刑法学者对于风险刑法理论截然不同的态度造成了对于“风险”定义的众说纷纭。

张明楷教授认为,风险本身并非是真实的事物,而是思考以及处理事物的一种价值判断方式。[3]由于其否定“风险”是一种真实状态,因此其反对刑法需要对“风险”做出反映。笔者认为张明楷教授作为忠实的法益论的支持者,其对于风险刑法理论着实存在一定的偏见。首先该观点过分的强调了人们对于风险的主观臆想,而忽视了风险的客观村存在,其次其将风险社会中的“风险”与风险刑法中的“风险”混为一谈。

陈兴良教授则从“风险社会”的概念出发,认为“风险社会”的风险是后工业社会的技术风险,这种风险具有不可预知性与不可控制性,难以进入刑法调整的范围。风险刑法理论将风险予以泛化,但是这与“风险社会”的风险并无关联。陈兴良教授区分了风险社会中的“风险”概念与风险刑法中的“风险”概念,认为如今的“风险”概念是对于曾经风险社会中“风险”概念的扩充。

此外我国部分学者认为风险刑法中的“风险”就是客观归责论中的“风险”。[4]笔者认为该观点也有失偏颇,客观归责论中的“风险”,其意思更接近于危险,指的是对法益造成危险,其理论基础是报应主义,而风险刑法的理论基础是功利主义,它们在本质上就截然不同,怎能相提并论。

笔者赞成陈兴良教授的观点,认为在给“风险”下定义之前,首先要区分风险社会理论中的“风险”与风险刑法理论中“风险”的区别。风险社会理论是由德国著名社会学家乌尔里希·贝克所发明,他在其所著的《自由与资本主义》中,对“风险”作出了明确的定义:“风险是个指明自然终结和传统终结的概念。或者换句话说:在自然和传统失去他们的无限效力并依赖于人的决定的地方,才谈得上风险。风险概念表明人们创造了一种文明,以便使自己的决定将会造成的不可预见的后果具备可预见性,从而控制不可控制的事情,通过有意采取的预防性行动以及相应的制度化的措施战胜种种副作用。”[5]之后贝克在《风险社会》中明确区分了农耕社会的风险、工业社会的风险以及后工业社会的风险。农耕风险主要是指自然风险,是一种来自于自然界的破坏性力量,例如洪水、干旱、地震等自然灾害。之后人类进入了工业社会,其中的风险是以事故概念为前提,如交通事故、食品安全问题、失业问题等,这类事故的特点在于其风险后果在一定程度上可以由统计学加以描述和计算。而贝克所提到风险社会的“风险”则来自于后工业社会的风险,即技术风险,其指的是后工业社会随着科学技术的发展所带来的风险,例如转基因、环境污染、核辐射、生物危机等。这类风险不同于工业社会的风险,它们难以被预测和控制。而如今刑法学者探讨的风险刑法中的“风险”的外延已早已不限技术风险,其中还包括了大量的工业社会的风险。

(二)“风险”与刑法的关系

由上可知,风险刑法中的“风险”概念已经脱离了风险社会中的“风险”概念。如今的风险刑法理论,在笔者看来,更像是刑法功利主义的一种体现,只不过风险刑法理论的“风险”标准不同于刑法功利主义的行为人标准,但是他们的目的都在于社会防卫。

风险刑法理论所解决的并不是如何降低甚至消灭风险,因为风险具有不确定性与不可预见性,只要社会持续发展,风险就一定存在。风险刑法理论所解决的是缓解公众对于某一犯罪风险的强烈不安感。比如危险驾驶罪中将醉酒行为被定为抽象危险犯,但是相比于醉酒驾车,吸食毒品后驾车会发生交通事故的风险更大,但是为何吸食毒品后驾车并未列入到危险驾驶罪当中?笔者认为,危险驾驶罪的设立,运用到了风险刑法的理论,虽然吸食毒品后驾车会发生交通事故的风险远比醉酒驾车要多得多,但是由于吸食毒品后驾车的现象,相比于酒后驾车,并非十分普遍,公众对于酒后驾车会导致的交通事故的不安感也更为普遍。因此危险驾驶罪仅规定了四种犯罪类型。这也如劳东燕教授所说:“所谓的风险社会,界定的重心本来就不是风险客观上的增多或加剧,而是说这种风险的日益显露在整个社会中造成的不安感如何支配了公共讨论与政治层面的决策,影响包括刑法在内的制度与理论的走向。”[6]

从风险社会理论的“风险”到如今的风险刑法理论中的“风险”,他们与刑法的关系联接点都在于公众的不安感。由此可得出,现在风险刑法理论内容是,国家通过刑事干涉的普遍化与刑事处罚的提前化来缓解公众对于某一犯罪风险的不安感[7]。

由此,我们可以发现,风险刑法理论中的社会不安感不同于行为人的危险性,行为人的危险性仍然具有一定的客观成分,但是社会不安感则完全由社会的一般意识进行判断,缺乏具体的客观标准,其更具有主观性的色彩。

二、 风险刑法理论的困境

我们不能否认风险刑法理论在处理社会不安感上,以及维护社会秩序上较于传统刑法理论更为灵活,具体而言:首先,风险刑法理论弥补了法益内容日益模糊的缺陷。法益,指的是法律所保护下的生活的利益[8],比如生命权、自由权、性选择权、财产权,它们通常附着于行为对象当中。但是随着时代的发展、法益的日益增多,越来越多的法益与行为对象相分离,这会造成法益内容日渐抽象化、精神化,法益的内容也会日渐模糊。比如刑法修正案(九)新设立的第120条之一[强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪],仅仅一个穿戴的行为,是破坏或威胁了社会秩序、国家安全?还是破坏或威胁了其他法益?根据传统的法益论很难对此做出一个合理的理论根据,然而风险刑法理论则不同,其以是否造成社会不安感为理论基础,根据公众对于该犯罪风险的不安感来定罪量刑,从事后的应对转变为事前的预防;其次,风险刑法理论弥补法益论中“危险”概念模糊的缺陷。法益论中要对某一行为定罪量刑,首先要求该行为对法益造成了损害结果或者具有损害的危险。由于有具体结果的产生,对法益造成的损害结果是十分明确的,但是对法益具有损害的危险则不同。对于该“危险”的判断并没有明确的标准,具体而言,一个行为进展到何种程度才算是对法益造成了危险,很难从客观上设立一个合理的标准。这给案件定罪量刑,特别是未遂、预备犯与具体危险犯的判断上增加了极大的难度。风险刑法理论则不同,根据公众的不安感而设立的抽象危险犯,将行为的出现作为定罪量刑的根据,无需对危险性进行判断,为判决给出了更为明确的依据。

纵然,风险刑法理论存在着上述价值,但是其却具有明显的理论缺陷,这也是该理论受到我国刑法学家广泛批判的原因。具体而言,风险刑法理论具有以下几项缺陷:

(一) 理论根基不稳

“风险刑法理论在对风险社会的风险概念理解上的外延溢出,在一定程度上消解了风险概念的特定性,并使风险社会的理论失去其解释力,而在此基础上建立起来的风险刑法理论,就可能丧失其现实基础”。[9]风险刑法理论的根基在于风险社会理论,但是对于理论根基的理解却局限于字面上的理解,完全曲解了风险社会理论的内容。根据对于理论根基的错误理解,而发展出来的理论,其理论完整性本身就存在着先天的不足。因此,如今风险刑法理论的发展,早已偏离了风险社会理论,不能运用风险社会的理论来解释风险刑法理论的内容,若一定要追本溯源,前文所提的刑法功利主义倒是与风险刑法理论有几分相似,但是仍然存在着不同,具体而言,刑法功利主义是以犯罪预防为目标,以犯罪人的人身危险性作为刑罚处罚的依据;而风险刑法理论则是以缓解社会公众普遍的不安感为目标,以产生犯罪的风险大小作为刑罚处罚的依据,从这一点来看,风险刑法理论的处罚范围较于刑法功利主义更为广泛。因此无论是风险社会理论,还是刑法功利主义,它们都不是风险刑法理论的根基理论,彼此之间的内涵外延都存在着明显的差异,即便风险刑法理论试图与风险社会理论建立一种联系,也仅仅是虚幻的、字面上的联系,缺乏稳固的理论根基的支撑,学术体系不具有完整性。

(二) 违反了刑法谦抑性原则

广泛的运用风险刑法理论,大量的设立抽象危险犯,将导致刑事干涉的普遍化与刑事处罚的提前化,大量的预备行为、违法行为将被规定为犯罪。但是刑法谦抑性原则要求只有当其他法律无法抑制某种违法行为,无法保护某种合法利益时,才可以适用刑法。风险刑法理论试图制定刑法规定来缓解风险所造成的社会不安,但是该风险是否只能通过刑事立法才能得以缓解?一些行为虽然可能造成一定的公众不安感,但是若通过其他方法,就能有效地抑制该行为的发生,则无需通过制定刑法来规制该行为。比如醉酒开车行为,但是若只要通过交通监管、行政处罚等其他手段便能有效地预防醉酒开车的行为发生,那么将醉酒甲车入刑则变得毫无意义。刑罚是人类社会中最为严厉、残酷的惩罚,无论是定罪量刑、还是制定法律都要保持十分慎重的态度,笔者认为若夸大风险刑法的功能,不加区别地大肆设立抽象危险犯,那么便严重违反了刑法谦抑性原则。

(三)弱化了刑法人权保障机能

刑法不仅是一部保护被害人利益的法律,同样它也是一部保护犯罪人利益的法律,简而言之,刑法具有社会保护机能与人权保障机能。刑法需要妥善调和该两种机能之间的关系,大谷实教授指出:“重视保障人权而轻视保护法益,或者相反,轻视保障人权而强化法益保护的话,都会使国民对秩序失去信赖,招致难以维持社会秩序的结果。因此,只有在调和二者,使二者发挥作用的时候,刑法才能充分发挥其维持社会秩序的机能。”[10]传统的刑法理论奉行的是罪责主义,没有责任则没有刑罚,而风险刑法理论所奉行的是安全主义,只要是对公众安全产生一定威胁,就应当定罪量刑,显然传统刑法理论更重视刑法的人权保障机能,而风险刑法理论则更重视刑法的社会保护机能。

(四)影响社会的发展

“风险”一词不同于“危险”,它是一个中性词,风险虽然给人类社会带来了部分危害,但是就是因为风险的存在,人类社会才得以健康发展,之所这么说是因为,人类通过不断地发展,来克服发展中所遇到的风险,但是在降低、消除风险的过程中又会遇到新的风险,这样反复不停的循环才构成了人类的发展。比如,人类因为有能源短缺的风险,才制造了核电站,但核电站的出现又产生了环境污染的风险。有风险才会有收益,克服风险是人类社会发展的一大动力,若普遍运用风险刑法理论,不加区别的将所有会引起社会不安的风险行为都规定为犯罪,试图运用法律规制来消除风险,那么在消除风险的同时,风险所带来的收益同样也会被抹灭,社会因此便会停滞不前。

(五)刑罚处罚提前化的预防犯罪效果不佳

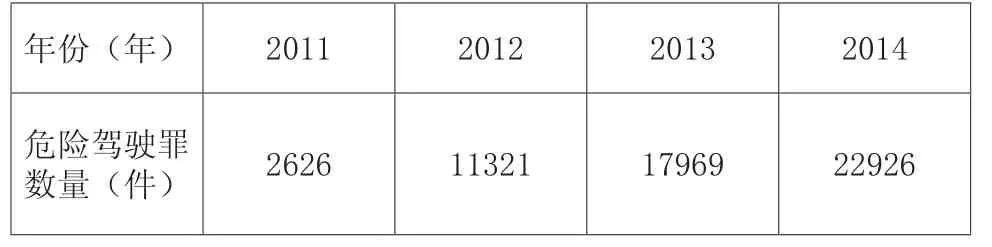

风险刑法中通过刑罚处罚提前化、设立抽象危险犯的方法来达到预防犯罪的目的。比如2011年所增设的危险驾驶罪,便是为了抑制醉酒驾驶的行为的发生,但是其预防效果究竟如何呢。根据笔者对浙江省2011年至2014年的危险驾驶罪数量(见表1)的调查发现,自从危险驾驶罪设立以来,危险驾驶的行为不但没有减少,反而日益增长。究其原因,笔者认

为,一方面因为公安部门自2011年以来对危险驾驶罪的逐渐重视,大力打击危险驾驶行为,另一方面也不能忽视仅仅通过刑法处罚的提前化,对于预防犯罪并不能起到很明显的作用。既然设立抽象危险犯的预防犯罪效果不佳,那么对这些客观上并没有造成危害结果的行为定罪处罚,必然会造成司法资源的极大浪费。就浙江省而言,单纯一个危险驾驶罪的设立,便会每年增加上万起案件,大量的时间、资源消耗在处理危险驾驶罪当中,然而最终的预防效果却不甚理想,浪费了原本就十分有限的司法资源。

表1 浙江省2011年~2014年危险驾驶罪数量表

三、风险刑法理论的展望

的确,风险刑法理论存在其自身的理论缺陷,因此受到了强烈的批判,但是不可否认,当今社会已经是一个充满风险的社会,单纯运用传统刑法理论已经不能起到有效预防风险的作用。从风险社会理论到风险刑法理论,它们都是社会客观现象的反映,不能因为这些理论存在着一定的弊端,而全然忽视客观风险的存在。笔者认为在如今这个风险社会当中,风险刑法理论仍有其立足之地,只是在理论运用上,需要注意以下几点:

(一) 禁止侵犯个人法益的犯罪适用风险刑法理论

风险刑法理论的提出首先是为了缓解公众的不安感,最大限度的保护国家、社会公众的安全感,当某一风险威胁到了国家社会公众的安全时,该理论选择保护公共安全,而非个人自由。其次是为了弥补法益论就超个人法益概念模糊的缺陷,传统刑法理论无法借助于法益论来缓解社会风险。因此风险刑法的适用前提是国家、社会公众安全这些超个人法益受到了威胁。所以对于侵犯个人法益的犯罪而言,由于其危害性较小,法益概念清晰,运用传统刑法理论已经足以能够对其予以规制,无需运用到风险刑法理论。换言之,风险刑法理论的研究对象并不涉及侵犯个人法益的犯罪,所以只涉及到个体之间的法益侵害,刑法不能以侵犯被告人、犯罪嫌疑人、犯罪人的权益为代价,来实现社会保护的目的;立法者也不能以风险刑法理论为借口,就侵害个人的法益设立抽象危险犯。

(二)强化责任主义的归责原则

德国著名法学家克劳斯·罗可辛(Claus Roxin)曾说:“在运用刑法来对抗风险时,必须捍卫法益关联性与法治国的其他归责原则;在无法做到这一点的时候,刑法的干预就必须停止。”[6]笔者认为罗克辛揭示了风险刑法理论与传统归责原则的关系。首先,风险刑法理论的提出并没有代替了传统刑法理论,而仅仅是对于传统刑法理论并未涉及的风险领域的补充。传统的“没有责任,则没有刑罚”的责任主义与法益论仍然在刑法理论中扮演主要角色;其次,运用风险刑法来定罪量刑的前提,是要全面贯彻责任主义与法益论,只有当传统刑法理论无法发挥必要的预防作用时,才可以运用风险刑法理论。

结合我国的法制建设的情况,相比于西方国家早已形成的刑法归责原则与人权至上的理念。就归责原则而言,“责任”的概念逐渐被我国刑法界所重视,责任主义正从积极的责任主义向消极的责任主义转变。若此时以风险刑法理论为借口,大量地增设抽象危险犯、严格责任,以行为代替责任来作为归责的要件,必然是对尚未在我国建立成熟的责任主义的极大破坏,更会引起我国刑法的倒退。就刑法理念而言,我国从80年代“严厉打击犯罪”的刑事政策到如今“宽严相济”的刑事政策,我国刑法保障人权的理念从未得到与打击犯罪同等的重视,甚至一直处于严重的劣势,这也是为何我国刑讯逼供案件层出不穷的原因之一,然而西方的刑法理念却是强调人权至上。因此,若盲目运用风险刑法理论,会使刑法中原本就处于劣势的保障人权理念更为卑微。总而言之,我国刑法只有在坚持传统的刑法理论的基础上,才能谨慎地运用风险刑法理论。

(三) 正确适用抽象危险犯

运用风险刑法的一大标志是设立抽象危险犯,比如危险驾驶罪、生产销售假药罪、生产销售有毒有害食品罪等。这类犯罪存在这两种学说:

1.形式说,其认为抽象危险是一种“拟制的危险”或者说“一般危险”,只需以行为人有无实施刑法所规定的行为加以形式判断即足已,不必考虑行为时的各个具体事实之后再进行实质判断行为,即可认定为抽象危险犯,无待法官就具体案情而作认定[11]。笔者认为形式说忽略了抽象危险说中的一个要件,即该危险需要以一般的生活经验为认定依据。学界之所以对此抱反对的态度,是因为实践往往运用“形式说”来处理抽象危险犯。

2.实质说,但与形式说不同的是,其一方面承认法官可以根据某一符合抽象危险犯构成要件的行为推断构成犯罪,另一方面又“允许反证”,即允许被告人证明在当时的具体情况下,自己的行为确实不同于普通情况下的类似行为,确实能够证明该行为不产生侵害客体的抽象危险。即使行为被规定为抽象危险犯,但是同一行为在不同的场合、不同的时间,其危险性都不会相同,不可否认,存在发生抽象危险犯的行为,而不具有危险性的场合。比如在无人区醉酒驾驶机动车的,在暴雨天放火的这些行为,虽然都符合抽象危险犯中的行为要件,但是它们客观上都不会对法益产生任何危险,若仍要对这类行为定罪量刑,那么必然扩大了刑法的处罚范围,且不符合设立抽象危险犯的目的。因此给与被告人反证的权利,允许抽象危险犯出现例外的情形。

(四)优先采取其他预防犯罪措施

风险刑法理论将传统的事后应对的刑法转变为事前预防的刑法,其目的不外乎是预防犯罪。众所周知,犯罪学发展至今,已经存在很多犯罪预防措施,除了事后预防再犯的措施比如适用罚金刑、监禁刑,判处缓刑、假释、减刑,实施社区矫正等措施,还存在许多事前预防犯罪的措施。以醉酒驾驶为例,可以通过建立更为完善的交通监管系统、设立相对严厉的行政处罚措施、宣传安全出行的知识等措施来预防交通事故的发生,这些措施预防犯罪不以侵犯人权为代价,且司法成本低廉,与此相比,通过设立抽象危险犯的方式来预防犯罪不仅有侵犯人权之嫌,还如前文所述无法达到理想的预防犯罪的效果。因此,无论从预防犯罪的角度,还是从刑法谦抑性原则的角度,笔者认为只有在全面采取了其他犯罪预防措施之后,犯罪风险仍然没有得到缓解,社会的安全感仍然没有得到保障,公民的权益仍然出于危险的情况下,才可以在刑事立法与刑事司法中考虑运用风险刑法理论。

[1] 劳东燕. 公共政策与风险社会的刑法[J]. 中国社会科学,2007(3).

[2] 陈兴良.“风险刑法”与刑法风险:双重视角的考察[J].法商研究,2011(5).

[3] 张明楷.“风险社会”若干刑法理论问题反思[J].法商研究,2011(5).

[4] 王振. 坚守与超越:风险社会中的刑法理论之流变[J]. 法学论坛,2010(4).

[5] [德]乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社,2004.118.

[6] 劳东燕.风险社会与变动中的刑法理论[J].中外法学,2014(1).

[7] 黎宏.对风险刑法观的反思[J].人民检察,2011(3).

[8] [德]弗兰茨·冯·李斯特.德国刑法教科书[M].徐久生译.北京:法律出版社,2000.4.

[9] 陈兴良.刑法学的现代展开II[M].北京:中国人民大学出版社,2015.61.

[10] [日]大谷实.刑法总论[M].黎宏译.北京:法律出版社,2003.114.

[11] 黎宏.论抽象危险犯危险判断的经验法则之构建与适用——以抽象危险犯立法模式与传统法益侵害说的平衡和协调为目标[J].政治与法律,2013(8).

The Dilemma and Expectation of the Theory of Risk Criminal Law

CHEN Zhi-yuan

(Zhejiang Gongshang University, Hangzhou ,Zhejiang,310018)

Risk criminal law fills the gap of traditional criminal law in undefined concept, which supplies a new way to deal with social risk. However, as the existence of its own problems such as unstable theoretical basis, violation of the modesty principle as well as the reduction of human rights, risk criminal law has been criticized by criminal law circles, which results in his dilemma. But as long as social risk exists objectively, risk criminal law will always have the reasons to live, on condition that the relationship of risk criminal law and traditional criminal law can be handled appropriately.

the risk social; risk criminal law; abstract dangerous crime

D914.1

A

2095-1140(2017)03-0000-00

2016-12-15

陈致远(1993- ),男,浙江杭州人,浙江工商大学法学院2015级刑法学专业硕士研究生,主要从事刑法学研究。