翘首中国航天更壮美的未来

2017-09-18□邢强

□ 邢 强

翘首中国航天更壮美的未来

□ 邢 强

公元1970年4月24日,中国在第一个火箭发射实验基地酒泉卫星发射中心成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”。中国进行太空探索的大幕从此拉开。47年过去了,那颗“东方红一号”卫星仍然在近地点434千米、远地点2032千米、倾角为68.4°的轨道上围绕地球转动。如今,“天舟一号”无人货运飞船已经从中国海南文昌发射中心顺利发射,并在2天后顺利与“天宫二号”空间站完成了自动交会对接。展望未来,在中国人已经实现了一箭多星、卫星导航、载人航天、载人空间站、无人探测月球等多项技术突破之后,中国航天在未来将会给我们带来哪些惊喜呢?

民众广参与

“天舟一号”货运飞船

2017年2月中旬,“天舟一号”货运飞船从天津港启运后,顺利抵达海南文昌发射中心。2017年4月20日19时41分35.361秒,“天舟一号”在万众瞩目中顺利发射。

按照其设计指标,“天舟一号”货运飞船的起飞重量约13吨,拥有6吨以上的上行物资运输能力,可独立飞行3个月。从功能方面来讲,“天舟一号”货运飞船具有与“天宫二号”空间实验室进行交会对接、开展空间科学实验和技术试验等能力。而更大的一个亮点则是,“天舟一号”具有约为2吨的实施推进剂在轨补加能力,这使得“天宫”系列空间站乃至中国未来的大型空间站的在轨运行时间极大延长。

“天舟一号”货运飞船是我国迄今为止研制的最重的航天器,是加油站,是快递员,更是中国航天迈出发展建设重要一步的象征。“天舟一号”货运飞船的发展,使得“天宫”系列空间实验室终于有了完整的技术组合,成为一款成熟的空间站,中国航天正发出由大向强迈进的时代声音。

航天科技是科技进步和创新的重要领域,航天科技成就是国家科技水平和科技能力的重要标志。航天科技取得的创新成果极大鼓舞了中国人民的创新信念和信心,为全社会创新创造提供了强大激励。

“天舟”货运飞船的发展本身恰恰多了民众参与这一层意义。“天舟”这个名字的诞生凝结了广大公众的集体智慧。时光回溯到2011年4月25日,中国载人航天工程办公室正式向公众开放未来中国货运飞船的征名活动。截止到5月20日,该办公室共收到5万余个名字。当年7月8日,中国首位进入太空的航天员杨利伟与中国科学院院士、北京航空航天大学宇航学院名誉院长、空间技术专家戚发轫于中央电视台揭晓了入选前十的入围名称,它们分别为:“天梭”“鲲鹏”“天舟”“神龙”“龙舟”“神骥”“天马”“云梯”“神驹”“行者”。2013年10月31日,中国首款货运飞船正式定名为“天舟”。“天舟”,这个由“天宫号”空间站和“神舟号”载人飞船各取一字组成的名字,获得了“TZ”代号,成为了中国航天器大系统中的年轻一员。

货运飞船发射后会与空间实验室或空间站进行自动交会对接,为空间实验室和空间站补充推进剂、空气、水、食物以及用于维修空间站的更换设备,可以大幅延长空间实验室和空间站的运行寿命。另外,货运飞船也充当了空间站“垃圾桶”的角色。航天员取出货运飞船升空携带的物品后,可将站内的废弃物品搬运到货运飞船上,关闭气闸后,货运飞船脱离空间站,返回地球时废弃物连同货运飞船在大气层中烧毁。

“天舟一号”货运飞船成功发射并与“天宫二号”空间站的顺利自动对接,激发了科研院所和高校中的研究人员,以及分布在企业、社会各界的科技工作者参与建设航天强国和世界科技强国的宏伟事业,也将进一步推动人类的太空探索事业能够在更多民众的心中发芽、成长。

搭载“天舟一号”货运飞船火箭

建设空间站

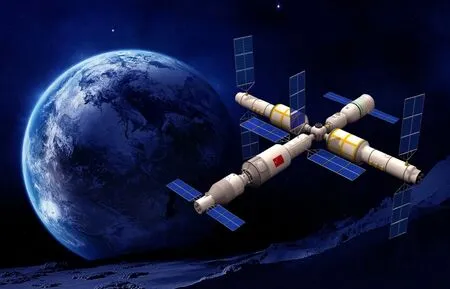

当货运飞船技术成熟之后,我国将在2018年发射空间站的核心舱段。在进行空间站在轨建造技术的验证通过之后,陆续会有其他舱段与核心舱进行对接。不久的将来,人们将会认识到大量具有新用途的中国制造的航天器。除了曾经多次成功往返天地之间,赢得了“中国第一个载人飞船系列”的“神舟”载人飞船外,未来的中国空间站的每个舱段和货运飞船也都有自己的名字和代号。比如,载人空间站命名为“天宫”,代号“TG”;货运飞船命名为“天舟”,代号“TZ”。而将在2020年至2022年之间完成建设的中国空间站则有着一系列新的名称。空间站核心舱被命名为“天和”,代号“TH”;空间站实验舱Ⅰ被命名为“问天”,代号“WT”;空间站实验舱Ⅱ被命名为“巡天”,代号“XT”。建好的空间站将具备对接载人飞船和无人货运飞船的能力,并且在航天员驻守在空间站的时候,载人飞船能够与空间站一起长期运行在轨道上。建成的空间站整体呈“中”字,配备大型太阳能电池帆板,按照核心舱与实验舱的重量通常在20吨以上来推算,建成后的中国空间站的重量应当不小于90吨。

另外,从国际空间站的使用寿命和通常建成的空间站拥有10年左右的在轨运营时间来看,在2022年之后的几年时间里,以中国的“天和”舱为核心的空间站或许会是那时唯一一座在太空中正常运转的、可供宇航员长期在轨工作和生活的大型空间站。

昂首迈深空

正在如火如荼进行中的中国载人空间站计划会让中国航天在未来20年内在近地轨道上大有作为。若向更深远的地方看去,中国探月工程也会给我们带来更多的喜悦。中国探月工程目标明确,进展也非常顺利。在2003年3月1日正式启动的中国探月工程(代号为“嫦娥工程”)有着一个历时长达20年的长远计划。在这20年的时间里,中国航天人首先会发射绕月卫星,继而是发射无人探测装置,实现月面软着陆探测,然后运送机器人上月球建立观测点,最后实现采取月球上的样本安全返回地球,这也就是人们经常听到的“绕”“落”“回”3个阶段。在2007年,“嫦娥1号”对月球表面环境、地貌、地形、地质构成等进行了探测。随后,“嫦娥2号”的环月观测任务和“嫦娥3号”及其后续的“软着陆”与月面巡视探测任务也已顺利完成。

未来,我们期待新的“嫦娥”探测器会将月球上的土壤与岩石样本采回地球。按照现在的进展速度,最近两年以内,中国就会实现月壤的采样返回项目,实现中国探月工程的完美收官。不过,实际上三步走的探月工程对于月球这颗目前距离地球最近的自然天体的探测来说,总是有些让人意犹未尽的感觉。在拥有了更大推力的重型运载火箭之后,中国将不仅仅能够把无人探测器送上月球,而且能够把航天员甚至是大型基地建设设备运往月球并实现软着陆。

由此看来,“绕”“落”“回”三步走的探月工程只是更大的月球相关项目中的第一个环节,不妨将视野放宽,大胆设想一个更为长远的月球计划:将“绕”“落”“回”三步走归入一类,称作“探”;将载人登月,由中国航天员在月球表面进行现场探索的计划称作“登”;把在月球上建立长期有人照料的基地的计划称作“驻”。那么,中国在走完“绕”“落”“回”这一系列步子相对较小的三步之后,紧接着就可以迈开大步向“登”和“驻”前进。在美国“重返月球”计划的前景尚不明朗以及其他各国的载人登月项目还未能拥有正式启动条件的情况下,一旦中国的登月计划实现,那么中国航天员就有可能成为1972年12月11日人类最近一次登月之后最先返回月球的人。

再进一步考虑,如果计划顺利的话,中国或许还能够成为世界上第一个在月球建立永久基地的国家。另外,一枚火箭拥有了向月球运输大型设备的能力,也就意味着它具备了向火星发射探测器的潜力。在空间站中积累的太空长期工作生活的经验和在载人登月中掌握的超大型运载火箭的能力使得发射火星探测器乃至载人探测火星有了一定的可行性。而这一切计划开始出现的场景,或许用不着等太久。

欣喜盼未来

毫无疑问,中国航天取得了全世界为之瞩目的成就,也产生了凝聚民族意志、激励民族探索精神的重大意义。在探索人类未知和前沿科学的同时,航天的商业化也逐渐开始被人们广泛关注。全球航天产业的经济总量已经超过了3300亿美元,其中,商业航天占比达76%。通信、导航和遥感成为商业航天中的3个重要组成部分。对于已经进入航天技术发展第一梯队的中国航天而言,技术蓬勃发展与商业巨大成功的结合有着更为深远的意义。美国曾经有一段时间因为限制商业航天的发展而让欧空局的“阿丽亚娜”系列火箭取得了令人羡慕的商业成功。如今,美国已经通过了相关法律,在卫星通信、遥感和航天发射领域对私营企业开放。该政策使得SpaceX、轨道科学、蓝色起源等公司逐渐崛起。美国开放的0.25米分辨率的遥感图像对卫星遥感数据的商业化起到了非常大的推动作用,带动了相关产业的兴起和发展。技术转移和政府采购的政策使得美国私人航天的发展有着良好的势头。

未来中国空间站想象图

未来,中国航天的商业化将会采用怎样的方式来进行,这有赖于政策制定和市场推动等多方面因素。遥想蜀汉,诸葛亮在双流华阳居住的时候,植桑八百,鼓励民众发展蚕桑蜀锦生产,形成了“家家置织机,户户出蜀锦”的情形。东晋左思的《蜀都赋》中有“技巧之家,百室离房,机杼相和”的描绘。另外,诸葛亮还鼓励人们开荒拓地,积极从事生产活动。我们的先民有着调动全民积极性的智慧,如今的中国航天事业也正需要有梦想和情怀的人们投入进来,共同谋求更大的发展。

北京时间2012年12月13日16时30分09秒,“嫦娥2号”在距地球约700万千米远的深空掠过小行星4179,最近距离仅为3.2千米。这是中国第一次对小行星进行探测。原本设计用来探测距离地球38万千米的月球的探测器在完成了既定的“考试”内容之后,把探测小行星这道“附加题”也答得漂漂亮亮。

这充分表现了中国航天勇于探索的精神。在《“十三五”规划纲要》中提出的中国科技发展战略里,“强化宇宙演化、物质结构、生命起源、脑与认知等基础前沿科学研究。积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程,建设若干国际创新合作平台”被明确提出。事实上,宇宙演化、生命起源等前沿科学的研究都是和航天密不可分的。

带着对未来的憧憬和对未知的好奇心,真诚期盼中国航天给世界带来更多的惊喜,也相信中国航天一定能够承载起重大的科研使命,极大地促进人类探索能力的提升。

(新媒体合作平台《小火箭》)