民办高职教育网络舆情的特征分析及其演变规律

2017-09-16罗校清

摘 要 网络舆情已成为教育行业棘手的问题,而民办高职教育更易被推向网络舆论的焦点,结合近年发生的典型舆情事件,从舆情的主体、内容、传播、回应和影响分析其特征,从舆情的发生、流变和消退寻找其演变规律,为民办院校制定舆情应对机制提供参考依据,并减少舆情事件对民办教育的冲击。

关健词 民办高职教育;网络舆情;特征分析;演变规律

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2017)15-0010-03

民办高职教育网络舆情作为教育网络舆情的分支,既有其共性又有其独特的差异,最为突出的是民办高职教育网络舆情更易被推向网络舆论的焦点。近年来,经新闻报道或网络曝光进而发酵的民办高职教育网络舆情事件正在逐年递增,涵盖了民办高职教育管理、校园安全、师德师风、招生就业等诸多方面[1]。例如,2016年10月湖南省某民办高职4天内3名学生非正常死亡事件,吸引了全社会的广泛关注,一段时间内成为网络上公众围观和热议的舆情热点,针对民办教育某一事件公众总喜欢全盘否定,习惯性在网络上“喊话”,从而形成众声喧哗、焦点游移、主题多变的舆情热点,更有部分公众就笼统的斥责民办高职教育管理欠规范、学生素质低下、师德师风下滑、虚假招生宣传等问题,给民办高职教育的社会形象和口碑带来了较大的负面影响,阻碍了民办高职教育持续、稳定和健康发展。

因此,从教育网络舆情的共性出发,文章结合民办高职教育近年发生的典型舆情事件,全面分析民办高职教育网络舆情的特征和演变规律。

1 民办高职教育网络舆情的特征分析

1.1 民办高职教育网络舆情的主体具有敏感性

以湖南省民办高职教育为例,目前,湖南省具有高等学历教育招生资格的高职院校共有69所,其中民办高职14所,在校大学生6万余人,约占全省高职院校在校大学生总数的15%。民办高职已成为湖南省高职教育不可或缺的重要组成部分。但民办高职教育特殊的办学体制和办学模式,一直以来未得到社会的肯定和认可,由此增加了民办高职教育网络舆情管控的难度。

1)民办高职在校学生群体的敏感性。高考录取规则是先录取本科批次,再录取高职高专批次,民办高职的录取分数线普通偏低,有的甚至要在省控线的基础上再降20分,才能勉强录满。因此,民办高职学生整体生源质量较差,如果网络上出现关于民办高职学生的舆情事件,很容易被公众贴上“又是技校生”“又是落榜生”“又是民办学校学生”等字样的标签。

2)民办高职院校教师队伍的敏感性。民办院校教师招聘不同于公办院校教师招聘有严格的考试、面试及公示等流程,且民办院校教师队伍由于编制问题普遍存在不稳定现象。如果网络上出现关于民办高职教育教学质量方面的问题,公众就会质疑民办院校教师的教育教学水平、师德师风等问题。

3)民办高职院校管理者的敏感性。民办院校均实行董事会领导下的校长负责制,学校校领导班子和中层干部只须通过董事会下文即可录用。如果网络上出现关于民办高职管理方面的问题,公众就会片面的斥责民办院校管理不规范、不到位等问题。

1.2 民办高职教育网络舆情的内容具有针对性和多元性

民办高职教育网络舆情相比其他教育网络舆情,更多集中在民办院校师生员工的切身利益、办学行为规范、教育教学诚信、学生安全管理等方面。

1)招生宣传方面。在每年的高职招生宣传中,备受关注和评论的是各种虚假招生宣传,如某省高职院校综合实力排名、往年录取分数线、承诺确保录取并且包安排工作等,甚至有部分院校相互诋毁攻击,把个別民办院校之前发生的小事夸大其词,通过网络进行传播,并安排水军故意评论和斥责,误导学生和家长的选择,扰乱正常的招生秩序。

2)政策法规方面。重点体现在民办高职教育收费问题、民办和公办院校学生同等地位问题、营利性和非营利性办学问题等,一旦网络上出现这些类似信息,公众习惯性质疑民办院校是否又违反了哪条政策法规,经常把民办院校推向被动解释的

局面。

3)师德师风方面。民办高职师资队伍多为刚毕业的研究生和离退休老教师,年龄结构呈现出中间小两头大的格局,中年骨干教师缺乏,结构不尽合理[2]。另外,还有部分来自行业企业一线的校外兼职教师,大多未受过正规的师范教育,教学经验相对比较缺乏,容易导致民办院校教师的师德师风问题在网络上点然导火线,公众有时会因某位教师的不良行为“一棒子打倒”,全然否定民办院校教师的成果。

4)教育诚信方面。关于民办高职教育诚信的评论主要集中在招生宣传、违规收费、学生诚信缺失、就业诚信缺失、师生言论不当等,某些新媒体为了吸引公众眼球,偏向在这些方面做文章,传播过程中故意夸大事实,提高公众的点击量。

5)校园治安方面。由于民办院校生源质量整体偏低,学生素质普遍较差,导致更易出现校园安全事件,如学生打架斗殴、非正常死亡、交通意外、校园贷等事件,一旦出现在网络上,传播速度快、点击量高、反面抨击声音强。

1.3 民办高职教育网络舆情的传播具有爆发性和潜伏性

1)舆情事件一旦爆发很难把控。如2016年7月13日“贵州考生高考志愿被湖南某民办院校招生老师偷填”事件在网络上引起轩然大波,新媒体和传统媒体均纷纷参与。新媒体通过各大网络平台传播、热议,传统媒体通过报纸引用转载评论、电视实时跟踪报道。事件短时间内在网络舆论的“爆料”和传统媒体的积极“呼应”中,全面引发大范围舆情讨论,舆情内容很快涉及到两省教育行政主管部门的监管、师德师风、招生违规、学生权益等一系列问题,最终只能通过教育行政部门追究问责才慢慢平息事件。

2)舆情事件潜伏时间长。如2009年4月《教育部关于公布2009年暂停招生(红牌)和限制招生(黄牌)高等学校名单的通知》,湖南两所民办高职被挂“红牌”,暂停2009年度招生资格。此事给这两所院校以致命的打击,但他们后来从中吸取教训,重整旗鼓,不断规范办学行为,提高人才培养质量,现已成为省内知名的民办高职院校。虽然此事已经过去快10年,但其负面影响从未消失,每年招生期间总会有个别机构和人员利用该文件拿出来说事,肆意发布民办院校“毕业文凭不承认” “办学行为不规范”等诋毁信息。endprint

1.4 民办高职教育网络舆情的回应具有碰撞性和被动性

民办高职教育发展长期处于劣势地位,热点网络舆情总是负面声音强于正面声音,尽管校方及时通过官方渠道给予积极回复和解释,但总显得苍白无力。有时,会因回复不及时或处理方式不妥当,引起公众递增式的舆论高潮,碰撞出新的舆论焦点,进一步扩大对事件的情感宣泄,并不断挖掘同类议题事件扩大影响力,增强各方的猜疑与分歧,使舆情回应进入被动模式。

1.5 民办高职教育网络舆情的影响具有广泛性和深刻性

民办高职教育网络舆情事件的影响远超高职教育领域,有时会影响到整个民办教育行业。如2017年5月湖南某民办院校“因教师十年不加薪”罢课集会,并在校园内拉扯横幅喊口号,事件通过微信、QQ、网站等新媒体得到快速传播,舆情内容很快牵涉到了民办院校的学费问题、教学设施设备投入问题、学生国家奖助金到位问题和教师科研经费支付等系列问题,并引起了其他民办院校师生进行自我对照,以此为发泄口,将舆情事件原因归咎于民办教育体制机制不健全、教育行政部门监管不到位,最终演变成社会舆情事件,给涉事学校、师生员工带来深刻的负面影响。

2 民办高职教育网络舆情演变规律

2.1 民办高职教育网络舆情发生规律

民办高职教育网络舆情从发生的规律来看,可以分为时间规律、空间规律、共振规律。

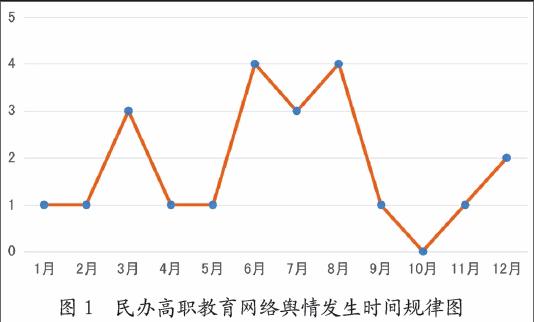

1)时间规律。从民办高职教育网络舆情时间分布来看,每年的3月和6至8月的舆情事件爆发频繁,尤其是6月至8月,容易出现重大舆情事件。这两个时间段分别对应着期末考试、招生宣传、毕业生离校和暑假结束、开学等几个关键时间节点。在正常开展教学的4月、5月以及10月、11月等月份,舆情相对比较平稳。特别在10月和11月基本没有重大网络舆情事件,这也是民办高职特有的规律:一是新生入校后会加强学风校风的建设;二是专业技能抽查会加强学生到课率的检查;三是下半年校园活动比较丰富。

2)空间规律。民办高职教育网络舆情从空间分布上看主要集中在经济发达地区和办学规模较大的民办高职院校,如湖南省14所民办高职,长株潭占有8所,显然长株潭地区发生的民办高职教育网络舆情事件多于其他地级市,其中长株潭地区省会长沙又居首位。

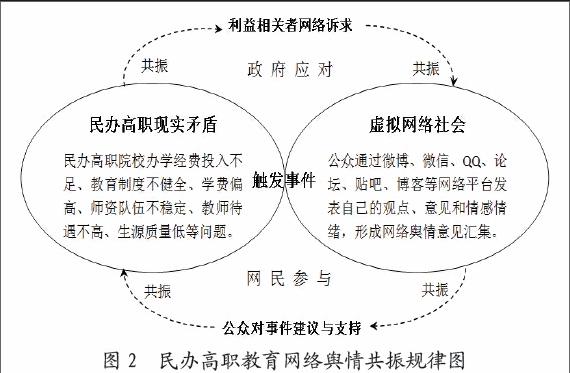

3)共振规律。民办高职教育网络舆情所映射的矛盾一般来源于民办院校本身,如经费投入不足与学费偏高的矛盾、师资队伍不稳定和待遇的矛盾、生源质量与校园安全的矛盾,而这些现实矛盾曝光后,利益相关者通过网络诉求和公众对事件的建议与支持形成线上线下共振、舆情内容与舆论情绪

共振。

2.2 民办高职教育网络舆情议题流变规律

影响舆情议题流变的关键因素:一是公众不断评论和转载的压力;二是舆情内容快速扩散和转移的被动;三是涉事校方和教育行政部门正面引导和应对所产生的效应。其规律可分为方向规律和泛化规律[3]。

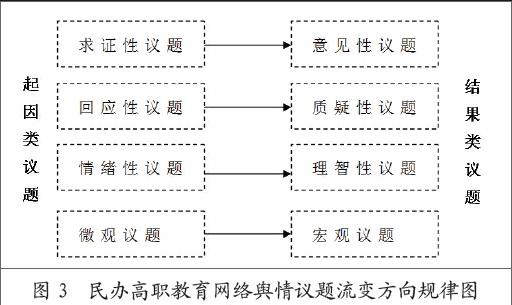

1)方向规律。按照民办高职教育网络舆情议题的不同属性,以及舆情事件发展经过,可将议题归纳为起因类议题和结果类议题,不同属性的议题流变都具有一定的方向性,如求证性议题向意见性议题发展,回应性议题向质疑性议题发展,情绪性议题向理智性议题发展,微观议题向宏观议题发

展等。

2)泛化规律。民办高职教育网络舆情议题流变泛化主要有议题内容的泛化、指向的泛化和表达的泛化[4]。如“贵州考生高考志愿被湖南某民办院校招生老师偷填”事件,原本是某一位招生老师在未经学生本人同意的情况下给他填报了志愿,此事曝光后,在网络上引起一片哗然,舆情事件远超志愿偷填事件本身,舆情内容很快涉及到了学生的班主任、学生志愿填报密码为何泄露等问题,舆情指向立刻转移到了民办院校买卖生源、教育行政部门监管不力等现象,随之而来的便是公众通过网络表达对教育不满意的情绪和对师德师风败坏的宣

泄等。

2.3 民办高职教育网络舆情议题消退规律

1)常规的民办高职教育网络舆情具有自发性消退规律。根据民办高职教育常规性活动(也可称为周期性教育活动),舆情内容有一定的规律性和可预见性,不会受到外力的影响,舆情刺激源一般会慢慢减弱,信息量逐渐降低,最终使舆情自然衰减消退。

2)正面的民办高职教育网络舆情具有替代性消退规律。在民办高职教育网络舆情中,公众对待积极向上具有正能量的舆情事件时,总是以拥护支持的心态,基本不发表带有情绪化和偏激的反对意见,由于舆情事件含刺激性的元素少,因此,难以在传播过程中吸收公众的注意力,此时,一旦网络上有其他热点舆情,公众的注意力会被讯速转移,使正面网络舆情被其他热点舆情事件所替代,从而自动消退。

3)突发负面的民办高职教育网络舆情具有控制性消退规律。教育网络舆情中民办高职教育网络舆情更易突发。当民办高职院校出现突发事件,如未在第一时间把控好,一旦传播到互联网上,控制难度远大于其他类型的教育网络舆情。因民办高职教育突发的负面舆情事件具有一定的刺激性,舆情内容一般会牵涉到个人利益、社会矛盾、公共事业、公平公正等一些社会性问题,且能快速吸引公众聚集、讨论和传播,对民办学校和社会造成较大的负面影响[5]。因此,民办高职教育突发的负面网络舆情,需要当事人及时澄清事件经过、校方积极回应处理、教育行政部门介入调查,做到不包庇事件真相,真诚回复公众质疑,及时公布调查处置进展。在事件当事人、校方和教育部门多方持续配合和控制下,媒体报道将会逐渐减少,公众兴趣点会开始转移,最终,才能使负面舆情事件慢慢平息。

民办高职教育网络舆情从发生到消退,不同类型的舆情事件有着不同的消退规律[6]。如常规性的舆情会自发性消退,正面的舆情会替代性消退,突发负面的舆情则需要教育行政部门和涉事校方采取控制性的措施才能逐渐消退。

3 结束语

通过对民办高职教育网络舆情特征和演变规律的分析,能为民办院校制定网络舆情引导与应对机制提供参考依据,并可减少舆情事件对民办教育的冲击。从微观层面看,民办高职教育网络舆情可以推动民办院校校园安全的治理、生活环境的改善、教育教学质量和教师待遇方面的提高等,转变旧的思维方式,以更加开明的心态直面网络与师生民意;从宏观层面看,像涉及民办院校法人治理结构、管理体制机制、营利性和非营利性等舆情,在网络舆论的呼吁与压力下,将会倒逼《民办教育促进法》更好更快的落实,改变公众对民办高职教育的偏见,最终,推动民办教育改革发展的进程。

参考文献

[1]张水晶.2015年度教育网络舆情概述及特点分析[J].新课程研究,2015(1):41-43.

[2]李海宗,王倩.民办高职发展现状及对策研究[J].成人教育,2013(4):76-78.

[3]阳美燕,贺艳花.教育网络舆情议题演变分析[J].湖南行政学院学报,2015(4):37-41.

[4]陈强,王雅蕾,王国华.高校突发事件网络舆情泛化现象研究[J].情报杂志,2011(5):6-9.

[5]刘运芹,肖令平.民办高校发展的SWOT分析[J].时代农机,2014(1):117-118.

[6]賀艳花.教育网络舆情演变规律研究[D].长沙:湖南大学,2015.

课题项目:湖南省教育科学“十三五”规划2017年度课题研究成果,课题名称:《互联网背景下民办高职教育网络舆情应对长效机制研究》,主持人:罗校清,课题编号:XJK17CZY058。

作者简介:罗校清,讲师,湖南软件职业学院实训中心主任,研究方向为高职院校信息化教育教学管理和实习实训基地建设等。endprint