口算乘法教学的“四部曲”

2017-09-16洪菲菲

◎洪菲菲

口算乘法教学的“四部曲”

◎洪菲菲

人教版《义务教育教科书·数学》三年级上册“口算乘法”一课的教学,是在学生学习了表内乘法的基础上进行的。口算乘法的教学不同于笔算乘法,有它独有的特点及方式,对于后续笔算乘除法的教学亦有着重要的铺垫作用。下面,笔者以“12×3”这道例题的教学为例,谈谈口算乘法的教学。

一、直观操作,理解算理

学生对口算算理的理解,要从直观的实物操作开始。通过对小棒的拼摆,可以将抽象的口算算式化为直观的形象图示。在摆一摆、算一算、说一说的过程中,学生对于口算的算理有了较为深入的掌握。

师:12×3到底等于多少呢?请同学们用小棒摆一摆,再算一算,和同桌说一说是怎么计算的?

(学生摆小棒)

师:哪组小朋友愿意上来展示一下自己摆的小棒,并说说自己的算法?

(展示小棒,如图1)

生1:可以用12+12+12=36。

师:这位小朋友将乘法转化成加法,算出了得数,真不错。有没有不一样的方法呢?

生2:先算整捆的小棒,用10×3等于30;再算单根的小棒,用2×3等于6。最后将30加6等于36。

师:哪一种方法更简单一些?

生3:第二个同学的方法更简单。

图1

师:我们再来回顾一下第二位同学是怎么计算的,你们看。 (课件展示,如图2)

师:计算这道题,我们先做什么,再做什么,最后做什么?谁能再来说一说?

生4:我们先把12×3分成10×3和2×3两个算式,接着我们算出两个算式的得数,10×3=30,2×3=6;最后再把两个算式的得数加起来,30+6=36。

图2

师:也就是说,我们经过了“分—算—合”三步,对吗?(板书:分→算→合)

在上述教学中,学生通过摆小棒,自主找寻计算12×3的方法。在小棒的直观帮助下,学生很容易地找寻到计算这道题的两种方法。将乘法转化为加法来计算,符合学生原有的认知基础,但这样的计算方法并不简便。在小棒的直观提示下,学生找到了另一条捷径——将整捆的小棒和单根的小棒分开来算,得到10×3和2×3两道算式,分别算出结果之后再将两个得数相加。对比之下,学生感受到了用乘法思维进行计算的优越性,并提炼出了“分—算—合”的计算方法。直观操作,为学生理解算理提供了强有力的支撑,也是学生提炼算法的重要基础。

二、形成导图,铺设桥梁

在充分的实物操作之后,学生能够依托“数小棒”算出得数。然而,小棒只是学习的“拐杖”,学生不能对之产生依赖。而直接由实物的直观操作过渡到口算方法的提炼,又显得有些操之过急,两者之间出现了一些思维空白。为了使口算教学更加“细腻”,我们有必要在“算理”和“算法”之间架设一座桥梁,帮助学生更好地实现“理”“法”之间的过渡。

师:刚才,我们通过摆小棒,计算出了12×3的得数。如果没有了小棒的帮忙,你们还能口算出其他算式的结果吗?

(板书:12×4)

师:这道题该怎么算呢?想想刚才我们摆小棒的过程。谁来试一试?

生:可以把12分成10和2,那么,12×4就可以分成10×4和2×4两个算式。10×4等于40,2×4等于8,40加8等于48。

(教师根据学生的回答进行板书,如图3)

图3

师:你们能像他这样,不摆小棒也能算出乘法算式的结果吗?拿出老师为你们准备的口算单(如图4),自己算一算,填一填,再和同桌小朋友说一说。

(学生填口算单,同桌交流,指名展示汇报。)

图4

学生在经历了摆小棒之后,对两位数乘一位数(不进位)的口算方法有了初步的感知。如果没有及时对操作过程进行抽象和提炼,学生仍旧不能很好地进行口算。这时,利用思维导图是一个很好的辅助手段。通过建构导图,有利于学生脱离直观操作,梳理计算流程,对于后续形成算法起着重要的过渡作用。在上述教学环节中,教师先引导学生回顾摆小棒的过程,尝试着描述计算过程,教师根据学生的描述逐步形成思维导图。在学生“试水”之后,教师再引导学生独立填写口算的思维导图,使每个学生都能在脑海里经历“梳理”的过程,帮助学生实现了从直观操作到思维导图的抽象提升。

三、思维内化,提炼算法

学生通过导图的梳理,对如何进行乘法口算有了较好的掌握。然而,“会算”并不是口算的最终目标。口算与笔算的不同之一,就在于它要求学生快速地在脑海里进行一系列思维活动,并将口算得数脱口而出。要实现其中的“快”“准确”等计算要求,学生就不能满足于“会算”,而应该在前面充分的直观操作、理解算理的基础上,对算法进行提炼。

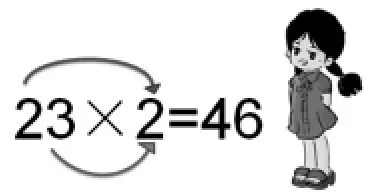

师:同学们,你们都能算出口算乘法的结果了,真棒。有位小朋友丽丽,也想分享一下她的算法,你们想听听吗?播放课件。(如图5,并配以画外音:我是这样想的,把20×2记在心里,直接说出得数40;把3×2记在心里,直接说出得数6,得数是46。)

图5

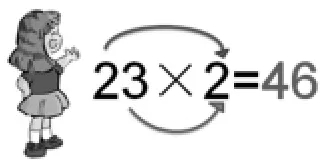

师:这个方法怎样?对,美美觉得这个方法很好,也想来试试。播放课件。(如图6,并配以画外音:我也来试试,四十……六)

图6

师:同学们,你们觉得这个方法怎样?

生1:非常简便。

师:你们能像这两位小朋友一样,把计算过程想在心里,直接说出得数吗?

生2:能。

师:拿出老师为你们准备的口算卡片,同桌互相考一考,算一算,看谁算得又对又快。

(同桌进行口算活动)

学生通过摆小棒、填导图等活动,已经初步掌握了两位数乘一位数(不进位)口算的方法。虽然过程并不难,但相比以前表内乘法而言,程序要复杂了许多。如果仅停留在导图思维阶段,学生的运算速度就难以得到提升。因此,有必要对计算方法进行进一步的提炼。在上述教学环节中,教师借由两个小朋友之口,向学生提示了快速口算的方法——将计算过程想在心里,将得数脱口而出。课件当中算式里两个箭头的出现,直观提示了学生思考的方向。从高位开始,经由两句口诀(二二得四、二三得六),再结合数字所在的位值,就可以快速说出结果。其原理与摆小棒、填导图一脉相承,但较之前面的操作、导图等手段而言更为抽象。这种口算方法的习得,是在学生充分的操作、思考的基础上形成的,水到渠成,自然无痕。之后,教师引导学生进行同桌之间的口算练习,以帮助学生掌握计算方法,并形成快速准确地口算的技能。

四、总结提升,深化认知

如果教师将教学目标定位在能够快速准确地进行口算,学生能习得的只有技能。虽然技能也是教学的“双基”之一,但它只停留在学习的浅层部分。要让一节看似简单的口算教学课具有深度和意味,挖掘其背后的基本数学思想方法是很重要的。在课的最后,教师有必要带领学生对学习过程进行回顾梳理,并适时进行提升。

师:孩子们,今天这节课我们学习了什么内容?

生1:乘法口算。

生2:表外乘法。

师:为什么说是表外乘法呢?

生3:之前我们所学的乘法算式,都可以通过口诀直接得到结果。今天的乘法算式,在口诀表里找不到。

生4:我不太同意他的说法。今天的乘法算式虽然不能在口诀表里找到,但我们把它变成了可以用口诀计算的算式。比如,23×3这道题,我们可以通过“二三得六”和“三三得九”两句口诀,算出结果69。

师:我觉得这两位同学的回答都十分精彩。确实,今天的乘法口算,超出了口诀表的范围,我觉得“表外乘法”这个说法很形象,很有意思。后面这位同学归纳得也非常棒。当遇到新问题的时候,我们总是想办法把它转化为学过的知识,这是我们学习数学的金钥匙。

从一定程度上来说,计算的学习就是不断转化的过程。无论哪一种运算教学,我们总在经历将新知转化为旧知的过程。在口算教学的过程中,我们不能只满足于学生能够快速准确地口算,更重要的是让学生体会探索计算新知的方法——转化。在上述教学环节中,教师引导学生对整节课的学习进行回顾和梳理,学生既感受到了两位数乘一位数与之前口诀计算的不同,更主动找到了两者之间的联系——我们在口算两位数乘一位数的乘法算式时,将它转化成了两句口诀进行计算。教师在学生充分表达的基础上进一步提炼,使学生感受到了转化在计算学习中的重要作用,给了学生一把继续探索计算世界的金钥匙。

口算是笔算的基础,也是数学学习的根基之一,其重要性不言而喻。口算教学之所以没有受到足够的重视,是因为教师对口算内容的解读过于肤浅,对口算教学价值取向的认识过于片面。从直观操作到理顺思维,从提炼算法到升华认知,这样的学习经历对学生而言,其收获远不止技能的获得。教师能够把教学目标定位得准,把教材内容解读得深,把教学过程设计得巧,那么,简单的口算教学也能带给学生深远的影响和满满的收获。

(作者单位:福建省厦门实验小学集美分校)

(责任编辑:杨强)